明清俗曲文化的傳衍路徑及分布格局研究

談 欣 梁江歌

(1,2.南京師范大學(xué) 音樂學(xué)院,江蘇 南京 210097)

明清俗曲又稱明清時調(diào)小曲,為曲牌體音樂體裁。與詩詞相比,曲以其長短格律的自由體式成為中國古代詩歌音樂發(fā)展的終章。曲節(jié)律靈活,抒情、敘事各擅勝場,堅持“韻共守自然之音,字能通天下之語”的聲情表達(dá)。這樣的表達(dá)方式非常適合不同時期音樂的創(chuàng)編與傳播,也有利于說唱音樂、地方小戲的形成,對我國市民音樂的發(fā)展具有重要影響。

關(guān)于明清俗曲的歷史文獻(xiàn)資料浩如煙海,本文選擇20 世紀(jì)成書的各類音樂集成作為主要研究資料。原因有二:第一,集成本身即是一部史料類多卷本叢書,幾乎涵蓋了所有傳統(tǒng)音樂類別;第二,該類叢書是按省(自治區(qū)、直轄市)分別立卷,這些信息可為探討俗曲的地理傳衍路徑提供幫助。20 世紀(jì)50 年代開始,許多民間音樂逐漸用地名命名,而歷史上很少見,這樣的命名與地域劃分,使得“這些從樂曲到樂隊組合、演唱形式等諸多層面都有著相通一致性內(nèi)涵的音樂形態(tài)”[1]36從地域上被人為地割裂開。因此,運用“歷史觀念、區(qū)域綜合、全國視野”[1]36,整體上探討明清俗樂傳播路徑、擴(kuò)散過程、影響范圍和傳播因素等問題,能夠進(jìn)一步論證“俗樂體”說唱及地方小戲客觀存在的觀點,同時還可以幫助我們深入理解明清俗樂文化的歷史價值及影響,以便更好地掌握各地說唱、地方小戲的共生規(guī)律,從而為當(dāng)下市民階層的文藝發(fā)展與傳播提供借鑒。

從現(xiàn)有資料看,明清俗曲涉及民歌、歌舞、說唱、戲曲等多個傳統(tǒng)音樂體裁。經(jīng)統(tǒng)計,它在民歌、歌舞、器樂音樂中比例較少,而大部分留存在說唱、戲曲音樂中,正如謝桃坊先生所說:“明清新體音樂文學(xué)是市民文學(xué)之一,它不屬民間文學(xué)”[2]242。因此,也可以說,說唱、戲曲是明清俗曲在當(dāng)下的主要呈現(xiàn)形式。

一、明清俗曲在說唱及地方戲音樂中的衍化

明清俗曲形成于明代,發(fā)展于清代。清中葉后期,岔曲、子弟書等時調(diào)小曲從關(guān)外到關(guān)內(nèi)風(fēng)行一時,為俗曲發(fā)展帶來另一番景象。受這些時調(diào)小曲的影響,俗曲調(diào)逐漸由單曲或單曲聯(lián)唱的民歌形式,衍變?yōu)椴砬教浊⒙?lián)曲式套曲等套曲體式,進(jìn)而向說唱、小戲推進(jìn),如清《霓裳續(xù)譜》中《深閨靜悄》《一更里盼郎》等,即是用說白相間、多曲牌連綴的說唱方式記錄。[3]239-243而清《綴白裘》中的《小妹子》[4]48、蒲松齡聊齋俚曲中的《禳妒咒》[5]2837已有了多曲聯(lián)套、角色扮演的小劇形式。同時,俗曲豐富的音樂又滋養(yǎng)著岔曲、子弟書等地方說唱及時調(diào)戲的發(fā)展。[6]20在相互影響的發(fā)展模式下,俗曲在各地生根發(fā)芽,形成了現(xiàn)在各地的多個曲種及劇種。

(一)明清俗曲在說唱音樂中的傳衍路徑

明清俗曲的衍化主體是說唱音樂。筆者通過梳理《中國曲藝音樂集成》中的文字及曲譜,將與明清俗曲相關(guān)聯(lián)的曲種列表如下(表1)。①根據(jù)《中國曲藝音樂集成》各分卷梳理而成。

表1 與明清俗曲相關(guān)聯(lián)的曲種

表1 顯示,明清俗曲輻射面廣,全國大部分地區(qū)均有分布。從曲種類別看,與明清俗曲相關(guān)聯(lián)的曲種大致可分為四類:牌子曲(時調(diào)小曲)類、鼓詞類、琴書類及宗教(道情、寶卷)類。而從關(guān)聯(lián)度看,與明清俗曲相關(guān)聯(lián)的說唱音樂主要有以下三類。

一類是直接以明清俗曲為其唱腔基礎(chǔ)生成的曲種,如牌子曲(時調(diào)小曲)類。該類曲種多,所涉地域廣,是明清俗曲主要衍化曲種。如文獻(xiàn)中記載揚州清曲時說道:“牌子曲以明清以來流行的時調(diào)小曲為唱腔,只唱不說”[7]6,又如山東“民間俗曲的廣泛流行,正是俚曲產(chǎn)生的背景”[8]1304,等等。

另一類是以明清俗曲為其唱腔的組成部分,同時吸收當(dāng)?shù)孛窀琛蚯{(diào)而成,如八角鼓類、灘簧類。吉林 “扶余八角鼓常用曲牌27 個。一些曲牌產(chǎn)生的年代久遠(yuǎn),來源也較廣,有些來自明、清俗曲”[9]826。山東聊城八角鼓“曲牌大多是明清流行的時調(diào)小曲”[8]919。

最后一類是將明清俗曲曲牌作為常用曲牌,如道情、寶卷類。文獻(xiàn)中記載漁鼓道情時說道:“明清以來,揚州、鹽城、東臺、連云港、徐州等地均有流傳。……漁鼓道情的唱腔,有南北曲的曲牌如【耍孩兒】【山坡羊】等,也有明清時調(diào)俗曲如【銀紐絲】【疊斷橋】等。”[7]7

總的看來,俗曲在說唱音樂中的影響范圍較大,關(guān)涉曲種較多,明清時期流傳下來的曲牌在這些曲種中得以延續(xù)和發(fā)展,形成俗曲體唱調(diào)體系。

(二)明清俗曲在戲曲音樂中的傳衍路徑

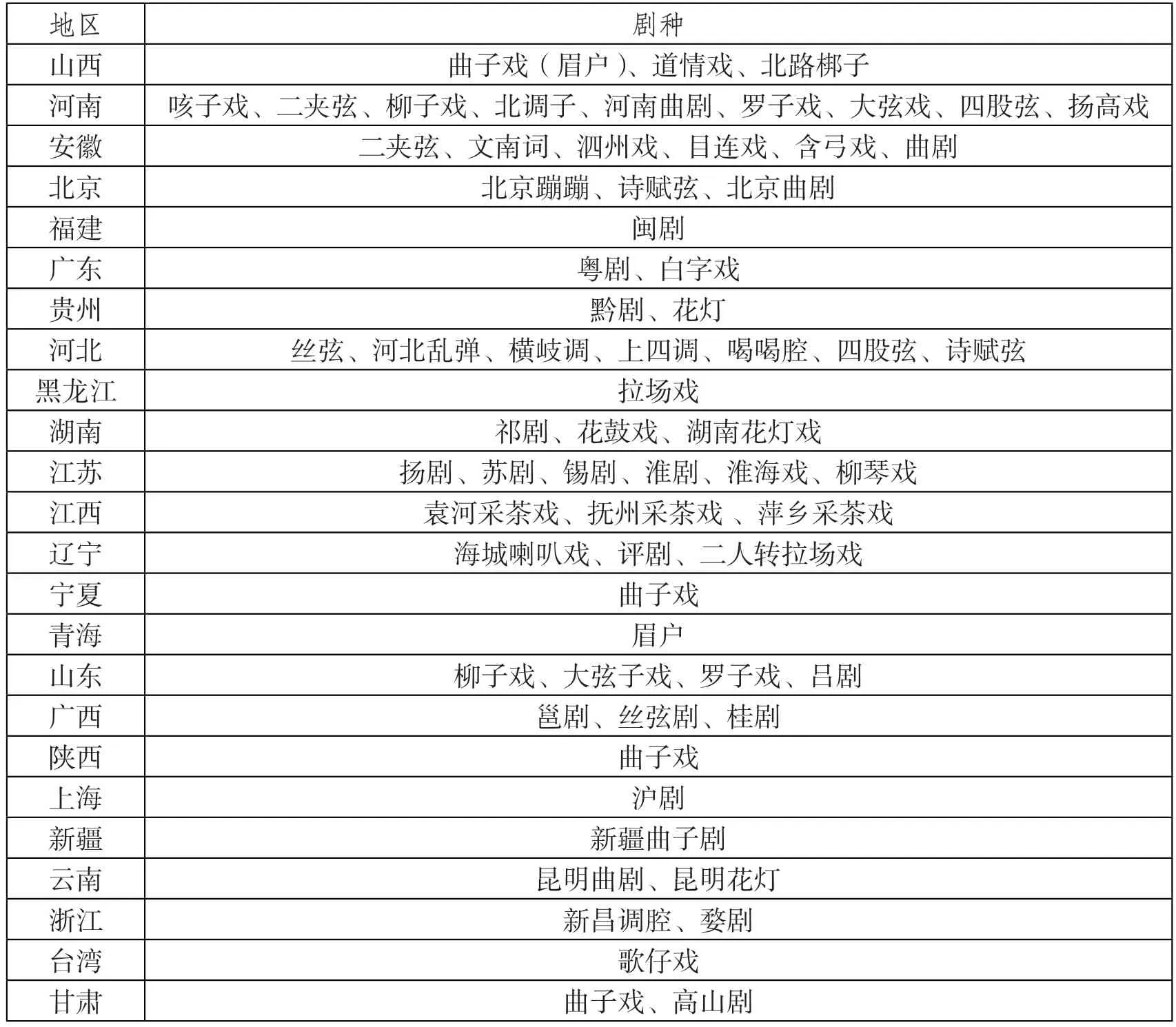

約清代中葉起,受地方戲發(fā)展影響,在俗曲音樂內(nèi)容及結(jié)構(gòu)體式逐步成熟的條件下,時調(diào)小曲開始向著戲劇化的方向發(fā)展,“加白”“帶把”“轉(zhuǎn)調(diào)分腔”等形式不斷融入俗曲演唱,很多地方小戲應(yīng)運而生,呈現(xiàn)松茂竹苞的發(fā)展景觀。現(xiàn)將與明清俗曲相關(guān)聯(lián)的戲曲劇種列表如下(表2)。

表2 與明清俗曲相關(guān)的戲曲劇種

由表2 可知,與俗曲相關(guān)聯(lián)的地方小戲數(shù)量眾多,絕大部分經(jīng)歷了由坐唱演繹轉(zhuǎn)向舞臺扮演的衍變過程。這些劇種大約可劃分為四大類。第一類是“弦子戲”。這類小戲大多屬于弦索腔,有大弦戲、二夾弦、絲弦等,是在俗曲基礎(chǔ)上直接生成的劇種,如保定絲弦“是保定地區(qū)最早由俗曲衍變?yōu)閼蚯膭》N之一”[7]6,又如安徽二夾弦“ 【娃娃】由明清俗曲【耍孩兒】衍化而來”[10]1890。除此以外,這一類中還包含柳子戲、羅子戲,如山東柳子戲的“客腔曲牌與俗曲腔系中的曲牌穿插運用,各揚其長”[8]915-916,“羅子戲的唱腔,以明清俗曲發(fā)展而成的唱腔曲牌為主,后來吸收借鑒了高腔、青陽腔等聲腔,使之發(fā)展成為一個多聲腔的聯(lián)曲體劇種”[8]1322。這一類主要流行于河南、安徽、山東一帶。

第二類是極具明清俗曲特色的曲劇。這類小戲大多屬于說唱腔系,經(jīng)說唱音樂發(fā)展而來,以俗曲唱腔為其主體唱腔,不斷吸收當(dāng)?shù)孛窀栊≌{(diào)而成,如昆明曲劇的“古曲曲牌多即明清俗曲,如【寄生草】【剪靛花】【銀紐絲】【倒扳槳】【打棗竿】等”[11]681。此類還有甘肅曲子戲、山西曲子戲、北京曲劇、寧夏曲子戲和青海眉戶等。

第三類為歌舞類地方小戲,如花鼓戲、采茶戲、花燈戲等。這部分歌舞小戲在其發(fā)展過程中,吸納、移植明清俗曲為其唱腔的組成部分,正如《中國大百科全書:戲曲 曲藝》所言:“民間歌舞類型戲曲的另一個特點是互相吸收、移植的情況較為普遍。特別是明清俗曲,或多或少地被各劇種廣泛采用”[12]252。湖南常德花鼓 “所用的小調(diào),大致分為鄉(xiāng)土小調(diào)和時調(diào)俗曲兩類”[13]1573。這一類主要流行于江西、湖南、云南、貴州等地。

第四類是雜曲,如蘇劇、錫劇、揚劇、道情戲及臺灣歌仔戲等。這部分地方戲以俗曲豐富其唱腔,增強(qiáng)其戲劇表現(xiàn)力。如《中國戲曲音樂集成·江蘇卷》中記載俗曲“作為劇種的一般曲調(diào),如蘇劇、錫劇、淮劇、淮海戲等”[7]14;又如山西道情戲唱腔有四類,其中“第二類為明清俗曲”[14]15。

總體看來,與俗曲相關(guān)的地方戲,雖大部分不屬于主要戲曲聲腔,但其生命力之長久、影響之深遠(yuǎn)是不可忽視的。將俗曲作為唱腔生成基礎(chǔ)或是其唱腔重要組成部分的地方戲,幾乎覆蓋了全國大部分地區(qū),形成了俗曲體地方腔系。

(三)明清俗曲傳衍中形成的雙文化中心

通過對說唱曲種、戲曲劇種的分析可知,明清俗曲的衍化形成了北京—天津文化中心及山東—江蘇文化中心的雙文化中心現(xiàn)象。說唱音樂中,北京、天津、河南、江蘇、山東的種類豐富多樣。其中,鼓書在北方盛行,以京津地區(qū)為中心,并從北京向南發(fā)展,到達(dá)山東,曲種數(shù)量總體呈現(xiàn)由密集到疏松的發(fā)展特點。相反,牌子曲在江蘇及周邊一帶盛行,從南到北、從東到西,沿運河、長江傳播,總體也呈現(xiàn)出由密集到疏松的發(fā)展特征。由此可知,鼓書發(fā)展從北方傳播至山東,大體形成了明清俗曲鼓書文化圈。牌子曲則南北兼有,且越往南越興盛,尤其是山東、江蘇一帶,形成了牌子曲文化中心。由此可初步推斷,明清俗曲在說唱音樂中的衍化已形成京津鼓詞文化中心和蘇魯牌子曲文化中心的雙文化中心發(fā)展格局。明清俗曲在戲曲音樂中的衍化也是如此。北京曲劇,河南曲劇、大弦戲、羅子戲、柳子戲,山西、陜西曲子戲等形成了以北京為中心的華北地區(qū)俗曲體腔系。山東柳子戲、大弦子戲、羅子戲、呂劇,江蘇揚劇、淮劇、錫劇,安徽二夾弦、泗州戲、含弓戲、曲劇形成以山東、江蘇為中心的華東地區(qū)俗曲體腔系。

可見,從樂種體裁數(shù)量、分布密集度看,明清俗曲無論是在說唱還是在戲曲中的衍化,都已形成雙文化中心格局,其他地區(qū)樂種或多或少受文化中心地的影響。

二、明清俗曲的分布格局

明清俗曲從明代中葉形成以來,經(jīng)歷了一個不斷豐富、不斷匯集、不斷積累的發(fā)展進(jìn)程,通過曲牌的匯集、流變與加工,將多樣化的音樂統(tǒng)攝于這個系統(tǒng)中。明清俗曲并非是一個封閉、固定的系統(tǒng),而是一個開放的動態(tài)發(fā)展系統(tǒng)。曲牌體的音樂體制,使它具有曲的概括性、確定性與文的具象性和不確定性,從而帶動明清俗曲由北至南、由東向西、由點至面的不斷衍生,形成具有俗曲特征的分布格局。通過對時調(diào)的空間分布特征進(jìn)行分析,筆者發(fā)現(xiàn),明清俗曲主要由文化發(fā)源地沿京杭大運河、長江流域擴(kuò)散,由此形成運河文化帶、長江文化帶;同時,以跳躍傳播為主,從江浙擴(kuò)散至福建,形成包括中國福建、臺灣地區(qū),日本在內(nèi)的東南沿海文化圈。由此,“兩帶一圈”的明清俗曲文化分布格局逐步形成。

(一)明清俗曲的運河文化帶

隋代開鑿的大運河是中國重要的活態(tài)遺產(chǎn)和文化廊道,為南北經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展提供了便利。“隨著運河帶經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和經(jīng)濟(jì)文化重心的南移,大運河成為最直接的經(jīng)濟(jì)文化交流的孔道。”[15]220明清俗曲沿運河由北至南,通過商賈往來、兵營駐扎、官員調(diào)配等不斷擴(kuò)散、傳播與發(fā)展,對沿岸各城鎮(zhèn)說唱藝術(shù)、戲曲藝術(shù)的形成發(fā)展產(chǎn)生了重要影響,逐步形成縱貫北京、天津、河北、山東、江蘇、浙江的明清俗曲運河文化帶。山東是這條文化帶上的重要樞紐,一是該地區(qū)與明清俗樂相關(guān)的音樂體裁種類豐富,有八角鼓、俚曲、平調(diào)、五大調(diào)、大弦戲、柳琴戲等。“八角鼓究竟何時傳到聊城……一曰:乾隆皇帝三下江南巡視,曾到過聊城,在圣駕隨從中演唱八角鼓者甚多,他們在聊城逗留期間,將這一說唱藝術(shù)留在了聊城;二曰:昔日聊城乃京杭大運河沿岸九大商埠之一……在京居官、經(jīng)商者頗多……他們或從人將這一演唱形式帶回了故鄉(xiāng);三曰……聊城為北上京津、南下蘇杭之重鎮(zhèn),八角鼓由順運河南下的流浪藝人傳到了聊城。”[16]142除了聊城外,濟(jì)寧、膠州、青州也隨著官員調(diào)配、官兵駐扎而有了當(dāng)?shù)氐陌私枪摹6撬浊纱私?jīng)河南地區(qū)西傳,途經(jīng)山西、陜西、甘肅、寧夏等地,形成了俗曲運河文化帶的一條重要分支,其中包括河南曲子、陜西小曲、山西二人臺、寧夏小曲、甘肅鼓子、甘肅曲子戲、山陜眉戶戲、青海平弦等。由此可見,運河是明清俗曲重要的生成、傳衍文化帶。

(二)明清俗曲的長江文化帶

長江文化帶是明清俗曲從長江下游向上游擴(kuò)散、傳播,促進(jìn)了長江兩岸及周邊地區(qū)說唱、戲曲的產(chǎn)生與發(fā)展。該文化帶以江蘇揚州為中心,揚州地處運河、長江交匯處,南北通達(dá)。明清時期,揚州地區(qū)是南方戲曲活動中心,各類民間藝術(shù)在這里交集,又因嘉慶、道光年間戲曲禁演,客觀上給俗曲提供了一個有利的發(fā)展空間,以明清俗曲為基礎(chǔ)的說唱曲種揚州清曲由此產(chǎn)生,并“沿長江向西流遍大江南北”[17]107,“對長江流域兩岸各地牌子曲類曲種的形成和發(fā)展,曾產(chǎn)生過很大的影響”[18]4。四川清音相關(guān)文獻(xiàn)中明確記載,該曲種是由來自下江(長江下游)的小唱與當(dāng)?shù)匾魳啡诤隙伞R速e地處“岷江與金沙江匯合流入長江處,瀘州是沱江和長江的匯合處,這兩地都是過去長江上游的水運要口,商業(yè)繁榮,來自長江下游的商船云集于此,這些船只上帶有歌女,她們登岸賣唱,加上船工們的流傳,小曲不斷向內(nèi)地各地區(qū)擴(kuò)散”[19]1。此外,安徽清音、江西清音、湖北小曲、襄陽小曲、長陽南曲、湖南絲弦、廣西文場等長江干支流域各曲種或多或少都曾受過清曲影響。由此可見,長江水路對明清俗曲的擴(kuò)散與傳播起了至關(guān)重要的作用。

(三)明清俗曲的東南沿海文化圈

該文化圈以福建為中心,輻射至廣東、臺灣以及日本等地區(qū)和國家,包括福建的飏歌、伬唱、北管、閩劇,臺灣地區(qū)的北管、歌仔戲以及日本清樂等樂種。福建北管是該文化圈的代表樂種,北管最初形成于福建泉州一帶,據(jù)記載,“清朝光緒初年,后龍鄉(xiāng)峰尾有一位叫武庭(或舞庭)的商人(即劉阿九)與后龍鄉(xiāng)奎壁莊厝的莊小先生,兩人均常往江、浙一帶經(jīng)商(尤其是上海和沈家門),每年7 月帶去本地特產(chǎn),至12月才返家。在經(jīng)商之際,從浙江學(xué)得不少‘曲仔’(即惠安藝人對北管曲的俗稱)和‘大曲’(即惠安人對京劇音樂的俗稱),回家后傳唱,深得群眾喜愛”[20]356。也就是說,泉州北管是人們有目的、有意識在社會活動中將異地音樂帶回本地,并與當(dāng)?shù)匾魳啡诤隙傻男聵贩N。因此,泉港北管的產(chǎn)生、發(fā)展“深受‘江浙一帶’小曲的影響”。[21]82-92從泉州地理位置上來說,江浙一帶位于泉州北邊,因而取名“北管”,即北方來的曲子。這些曲子在福建、廣東沿海一帶生根后,繼續(xù)向我國臺灣地區(qū)、日本擴(kuò)散、傳播,相關(guān)研究已對此進(jìn)行論述,如“日本清樂是從中國福建到達(dá)長崎的中國音樂家林德健傳去的”[22]164,“日本流行的所謂‘北管’音樂,其來源應(yīng)是光緒初年以前即已在廣東一帶流傳的北管音樂”[23]57,等等。

音樂文化的空間格局是理解地理環(huán)境與文化因子時空耦合的重要方面。明清俗曲作為明清時期典型的民間音樂,在傳播和發(fā)展中大致形成了“兩帶一圈”的分布格局,其空間結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為由文化密集地沿運河、長江水路蔓延式擴(kuò)散的帶狀結(jié)構(gòu)及人為跳躍式的點面結(jié)構(gòu)。

三、明清俗曲傳衍路徑及分布格局的形成機(jī)制

通過分析與研究,我們對明清俗曲的地理分布及傳播路徑有了更加直觀的認(rèn)識。在明清俗曲形成、發(fā)展過程中,音樂發(fā)展與文化環(huán)境相適應(yīng),流傳地域與交通條件相關(guān)聯(lián),自然傳播與人為傳播相結(jié)合。這表明,歷史文化積淀、社會環(huán)境影響、地理交通條件是影響明清俗樂地理分布及擴(kuò)散、傳播的主要因素。

(一)創(chuàng)作群體影響明清俗曲傳衍路徑

明清俗曲源于散曲,散曲藝術(shù)在中州興盛,中州地區(qū)有著豐厚的文化積淀。殷商、東周時期的洛陽,北宋、金時期的開封都先后被定為都城,自古就有歌曲的傳統(tǒng),也是韻文的萌發(fā)地。作為北宋、金的都城,當(dāng)時的開封是通俗文學(xué)作家、曲家的重要創(chuàng)作地域,也是散曲重鎮(zhèn)之一。鐘嗣、班惟志、孫周卿等眾多元曲作家在中州本土參與曲的創(chuàng)作,但大多作品是對南方風(fēng)物的贊頌。由此可知,這些散曲家將寓居、游歷南方作為生平重要事項,元曲中心由北向南移,在南方繁榮。文人雅士歷來是俗曲創(chuàng)作的主體,明代著名戲曲家李開先在《市井艷詞》中對這類“情詞婉約”“語意則直出肺腑,不加雕刻”[24]320的歌曲有所描述。從明陳弘緒《寒夜錄》“我明一絕耳”[25]6的描述中可以看出,明代小曲開始逐漸替代元時流傳下來的散曲,被文人作家群尚之。《掛枝兒》《白雪遺音》《霓裳續(xù)譜》等小曲集無不出自文人之手,而這一時期的散曲家多聚集于江蘇、山東一帶。據(jù)不完全統(tǒng)計,明代110 位涉及散曲創(chuàng)作的文人作家中②詳見莊一拂《明清散曲作家匯考》,浙江古籍出版社,1992 年。,近60%來自今江蘇、山東及周邊地區(qū),如李開先(山東章丘人)、馮惟敏(山東臨朐人)、陳鐸(江蘇睢寧人)、蒲松齡(山東淄博人)、徐大椿(江蘇吳江人)、鄭燮(江蘇興化人)等,他們對當(dāng)?shù)匦∏姆笔⒂兄苿幼饔谩_@也是明清俗曲在歷史發(fā)展中形成雙文化中心的原因之一。

(二)文化環(huán)境促使俗曲不斷擴(kuò)散

除了歷史淵源之外,社會經(jīng)濟(jì)樣態(tài)及文化環(huán)境也是影響明清俗曲擴(kuò)散、傳播的重要因素之一。明清為我國封建社會后期,雖標(biāo)榜尊孔崇儒,但思想文化上趨于專制保守。明朝中后期以來,商品經(jīng)濟(jì)的繁榮和活躍給當(dāng)時的社會心理、思想潮流、文化生態(tài)帶來極大沖擊,傳統(tǒng)的道德觀念和價值觀逐漸被弱化,個性、尊嚴(yán)、享樂、愛情等成了人們追逐的目標(biāo)。李贄的“善則佳偶”男女平等說,湯顯祖、袁宏道、馮夢龍的“至情論”,將“情”作為人的合理性欲望、正當(dāng)性追求,以矯正文化專制之失。通俗易懂的俗曲在這一時期甚為發(fā)達(dá),甚至提升到“怯者勇,淫者貞,薄者敦,頑鈍者汗下,雖小誦《孝經(jīng)》《論語》,其感人未必如是之捷且深也”[26]1-2的高度。俗曲小曲“諧與里耳”,傳情達(dá)意,雅俗共賞,在八旗子弟中蔚然成風(fēng),商人、官員們景從云集,“開始形成一個有傳統(tǒng)音樂文化需求的……有錢、有閑、有雅興的階層”[21]91。俗曲便在這個階層風(fēng)靡開來,而這個階層流動性比一般百姓強(qiáng),商賈買賣東奔西走,官兵調(diào)配習(xí)以為常,于是,這些曲子也不斷得到擴(kuò)散、傳播。

(三)地理交通條件決定俗曲分布格局

從“兩帶一圈”的空間結(jié)構(gòu)來看,水路傳播是明清俗曲擴(kuò)散的主要路徑,也是影響其地理分布格局的重要因素。這與明清時期以水路為主、陸運輔之的交通實際有關(guān)。其中,長江和京杭大運河如同經(jīng)緯線,連接起內(nèi)陸大部分城鎮(zhèn),京杭大運河甚至被當(dāng)朝政府看作是從江南吸收養(yǎng)料的“輸血管”。無疑,這些水運便利使明清時期水道沿岸成為商人及手工業(yè)者的聚集地,以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化的繁榮地帶。在這些城鎮(zhèn)中,俗文化應(yīng)運而生,促使俗曲不斷被傳播、吸納,文人、樂妓逐新趨異,書場、茶社、酒樓等娛樂場所層出不窮,宴會、野游、節(jié)日廟會十分活躍,一時間,俗文化成為社會主流文化。而沿著水系,職業(yè)藝人、半職業(yè)藝人通過往來的商船將俗曲從一地帶到另一地,形成自然傳播現(xiàn)象。這也是明清俗曲文化能夠輻射至全國,且形成“兩帶一圈”空間結(jié)構(gòu)特征的重要原因之一。

結(jié)語

本文從明清俗曲文化的發(fā)展和傳播視角進(jìn)行分析,構(gòu)建出明清俗曲在說唱、地方戲系統(tǒng)中的傳衍路徑及分布格局。在這個過程中,值得我們深思的一個問題是,各地民間音樂的地域劃分及分類有利于我們對中國傳統(tǒng)音樂個體化的認(rèn)知、文化源流的梳理和樂學(xué)理論上的探討,但卻使我們在進(jìn)行整體研究時遇到阻礙。“僅僅把握單個樂社可能不會對這種問題關(guān)注,但將多個樂社相關(guān)曲目集合在一起定會發(fā)現(xiàn)問題所在,真是應(yīng)該對‘非遺’代表項目放在更為廣闊的意義上進(jìn)行深層辨析。”[1]36在具體研究中,我們應(yīng)該多注意跨區(qū)域、跨體裁的比較研究,關(guān)注明清俗曲系統(tǒng)內(nèi)不同音樂類別間的聯(lián)系與比較。實際上,小曲自明代宣德年間興起后,在長期的傳播發(fā)展中,已經(jīng)形成了一個具有獨特性的音樂系統(tǒng),對許多地方曲種、劇種的形成發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。早在20 世紀(jì)90 年代,洛地先生在《明清時調(diào)小曲的音樂系統(tǒng)》[6]20-24一文中對“時調(diào)” “小曲”音樂系統(tǒng)已有整體的認(rèn)知與梳理,我們應(yīng)當(dāng)沿著這個視角,對明清時調(diào)系統(tǒng)的樂學(xué)特征、當(dāng)代流傳現(xiàn)狀進(jìn)行更為深入的研究。