基于新時代的視角談地理微專題教學應(yīng)用

鑒智遠 葉 征

前言

新課程改革背景下的教學活動倡導深度學習理念的落實。深度學習旨在提升學生的高階思維能力與問題解決的能力,彰顯地理教學的核心素養(yǎng)培養(yǎng)特色,是實現(xiàn)地理核心素養(yǎng)目標的必然要求[1]。微專題教學是促進學生深度學習,培養(yǎng)學生高階思維發(fā)展的有效方式。

一、深度學習和微專題教學概述

(一)深度學習內(nèi)涵

深度學習是指學生通過主動參與,深度加工知識信息,能夠深度掌握內(nèi)在含義、深度理解復雜概念、主動構(gòu)建個體知識體系,將所學知識有效遷移應(yīng)用到真實情境中,以期解決復雜問題,實現(xiàn)學習目標的達成和高階思維的發(fā)展[2]。換言之,深度學習注重對學生的主動參與、信息整合、深度思考、進階思維、遷移應(yīng)用等特質(zhì)能力的培養(yǎng)[3]。深度學習的本質(zhì)特征在于引領(lǐng)學生進行深度思考,促進高階思維能力的發(fā)展。

(二)微專題教學內(nèi)涵

微專題教學是指以某個知識點為中心,通過創(chuàng)設(shè)相關(guān)教學情境,進行知識的構(gòu)建、整合和遷移,圍繞該知識點組織小型而體系完整的教學過程[4]。微專題教學以其特有的靈活性、針對性、深入性、探究性等優(yōu)勢將有效優(yōu)化學生知識結(jié)構(gòu),提高知識運用能力,達成對某一知識點的深度進階,實現(xiàn)解決地理問題的目標。

(三)深度學習與微專題教學的關(guān)系

深度學習要求學生在學習過程中進行深度思考,主動加工學科知識信息,構(gòu)建學科知識的內(nèi)在邏輯與關(guān)聯(lián),探究事物的本質(zhì)和發(fā)生變化的規(guī)律。微專題教學中,要求學生進行知識的整合和深層次的加工,引發(fā)學生的深度體驗。同時,它要求學生在對某一知識點進行深入學習時運用各種思維方法,推動學生由低階思維向高階思維發(fā)展。可見,微專題教學與深度學習之間有著密切的聯(lián)系,微專題教學是落實深度學習理念的有效方式。

(四)基于深度學習的微專題教學課堂架構(gòu)

依據(jù)微專題教學的內(nèi)涵和本質(zhì),結(jié)合深度學習與微專題教學的關(guān)系,創(chuàng)造性的架構(gòu)出“三階段、六環(huán)節(jié)”的微專題教學模式,以期實現(xiàn)深度學習的目的。首先,課堂引入階段主要是通過創(chuàng)設(shè)問題情境激起學生的學習興趣和探究欲望。其次,通過設(shè)計梯度性問題鏈、開展問題探究活動、思維結(jié)構(gòu)化表達、知識遷移應(yīng)用等環(huán)節(jié)進入主體學習階段,這也是學生通過問題的思考與探究、知識的感知、理解與應(yīng)用而實現(xiàn)思維深度進階的重要環(huán)節(jié)。最后,思維評價階段是將學生在問題解決時的思維表現(xiàn)進行評價。這不僅是對學生思維進階情況的重要反饋,也是教師進行教學反思,進一步提高教學效果的重要依據(jù)。

二、地理微專題設(shè)置的原則

(一)基于價值性選題的原則

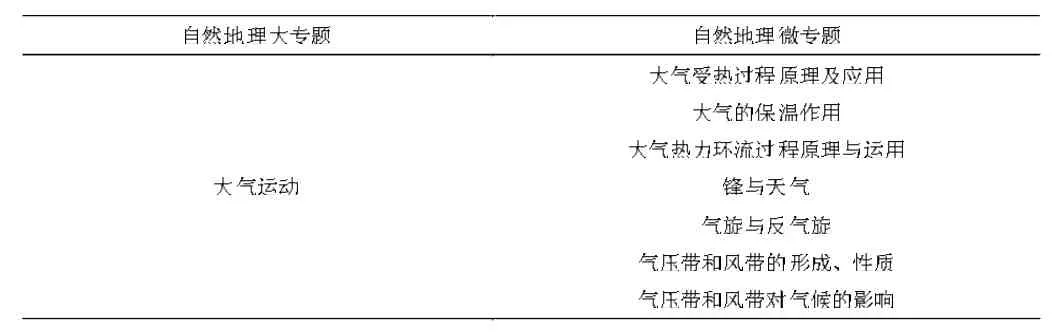

實施地理微專題教學的關(guān)鍵是選取有價值的知識點。在對有價值的知識進行選取時,教師首先要依據(jù)“教情、學情、考情”,從對學科知識的理解中尋找方向;從學生的學習中發(fā)現(xiàn)問題;從學生的考試反饋中查找不足。其次,開展教師集體研討活動,以地理學科主干知識為基礎(chǔ),教師依據(jù)教學經(jīng)驗對知識的重難點、易錯點、能力提升點和創(chuàng)新延伸點等模塊進行研討,實施針對性教學。最后,細化專題設(shè)置,在對知識進行整合的基礎(chǔ)上對知識結(jié)構(gòu)深入剖析、層級建構(gòu)、細化專題,確立有價值的主題。例如,以“大氣運動”這一自然地理大專題為例,可以劃分為以下與之相關(guān)的微專題,如表1 所示。

表1 “大氣運動”相關(guān)微專題

(二)基于素養(yǎng)歸旨的原則

地理學科核心素養(yǎng)的提出對地理教學起到引領(lǐng)作用。如何將地理核心素養(yǎng)從理論的高度落實到教育教學過程中是廣大地理教育者研究的聚焦點。地理微專題的設(shè)置要依地理核心素養(yǎng)而行,依新課標而行。因此,教師在進行微專題教學時要挖掘出地理核心素養(yǎng)培育的落腳點,并通過微專題教學的形式加以培養(yǎng)。例如,在進行“黃土高原—水土流失的成因”微專題教學時,教師要引導學生立足于對黃土高原的區(qū)域認知,從要素綜合的視角把握要素的特征與關(guān)聯(lián),全面考慮自然因素和人為因素對水土流失的影響。此外,要綜合分析地理要素的變化對黃土高原生態(tài)環(huán)境的破壞,幫助學生樹立人類與自然環(huán)境和諧共生的人地協(xié)調(diào)觀念。如圖1 所示,以黃土高原“土壤侵蝕”為例,展現(xiàn)地理環(huán)境的變化。

圖1 黃土高原“土壤侵蝕”地理環(huán)境變化

(三)基于深度學習的原則

微專題教學并不注重拓展知識的廣度,不是對知識的全面覆蓋,而是充分挖掘知識點的深度,引發(fā)學生的深度學習體驗。深度學習的本質(zhì)特征是在教師的指導下,學生主動參與,進行深度思考,促進高階思維能力的發(fā)展。例如,在進行“泥石流的形成條件”微專題教學時,教師不僅要求學生全面思考誘發(fā)泥石流形成的自然因素和人為因素,還要引導學生對“水”和“泥沙(石塊)”的來源從多個角度進行深度探究。比如,“水”作為“能量流”是泥石流形成的本質(zhì),然而在不同情況下水的來源方式也不一樣,除了考慮集中降雨之外還要結(jié)合當?shù)氐膮^(qū)域特征綜合分析是否有快速冰雪融化和冰湖潰決等特殊情況的發(fā)生,進而深化知識的理解,促進思維的進階。

(四)基于思維創(chuàng)新的原則

微專題教學的實施是學生實現(xiàn)從表層學習逐步向深度學習遞進的過程,同時也是實現(xiàn)思維進階的過程。在微專題教學中不僅要進行順向思維的訓練,還要對學生的逆向思維、認知沖突思維等創(chuàng)造性思維進行培養(yǎng),有利于學生養(yǎng)成綜合、全面和辯證分析地理問題的能力與品質(zhì)。例如,一般情況下,大江大河的河流入海口入通常形成河口三角洲和沖擊平原等流水地貌,如長江三角洲是由長江攜帶泥沙堆積而成,印度河平原是由印度河攜帶泥沙沖擊而成。但是,剛果河作為世界上流量第二大河流卻沒有形成典型的沖積平原或三角洲。這時,教師需要引導學生運用河流堆積地貌形成的一般原理分析特殊性問題的存在。河流入海口形成沖積平原或河口三角洲的一般原理從“泥沙來源”和“是否有利于泥沙沉積的地形狀況”兩個思維鏈思考,結(jié)合當?shù)氐牡匦巍夂蚝退牡茸匀灰氐贸鰟偣酉掠螞]有形成典型的沖擊平原或河口三角洲的特殊性原因。

三、促進深度學習的地理微專題教學策略

(一)情境創(chuàng)設(shè)問題化

微專題教學的建立與情境的創(chuàng)設(shè)是密不可分的,真實而鮮明的情境是開啟學生思維的一把鑰匙。問題的設(shè)計以情境為主線,注重探究問題間的邏輯性和層次性,挖掘和探索問題的深度與廣度,指向?qū)W生的深度思考。這對教師在情境的選取上提出了明確的要求,因此教師要緊跟課程改革的步伐,提高自身職業(yè)素養(yǎng),更新知識體系和教學理念,創(chuàng)新教學情境,改進問題設(shè)計的角度和思路,開闊學生的學科視野。例如,自然地理可與生產(chǎn)生活實際和科學技術(shù)發(fā)展緊密聯(lián)系,人文地理可與社會政治生活和經(jīng)濟生活的熱點問題相結(jié)合,使得微專題的情境更加具有實際性、應(yīng)用性和創(chuàng)新性。由于微專題教學時空性的局限,教師在創(chuàng)設(shè)情境時要具有針對性,緊貼教學目標要求,切忌求大求全,以免超出學生的認知水平而導致學習效率低下。

(二)探究活動互動化

“探究”是微專題教學設(shè)計的靈魂,一次入心的探究訓練能改善同學們固有的邏輯思維和認知方式。教師要創(chuàng)設(shè)以明確主題為起點、情境再現(xiàn)為依托、問題設(shè)計為主線、能力提升為目的的探究活動,做學生思維的引導者和活動的組織者。小組合作探究是地理微專題教學中的重要教學方法,它在真正實現(xiàn)師生間、生生間的有效互動方面起到重要作用。當然,在設(shè)計探究活動過程中要求教師一定要做好充分的準備,首先要考慮到學生間學習能力以及對學科知識掌握程度的差異,能夠進行針對性教學;其次要展現(xiàn)有效性和層次性問題,使得問題具有可操作性、可探究性;再者要考慮在教學過程中教師和學生的關(guān)系;最后要反思探究活動目標的預設(shè)與達成效果。例如,在探究大壩建設(shè)的利弊時,教師可以組織一場以“大壩的功過”為主題的課堂辯論賽活動,設(shè)置“功”“過”兩個小組,幫助學生搜集相關(guān)資料,學生能夠在小組合作探究中激發(fā)學習動機,進一步培養(yǎng)辯證思維能力。

(三)思維構(gòu)建可視化

問題的解決建立在學生熟練掌握學科知識和具備相應(yīng)解題方法基礎(chǔ)之上,而思維能力的形成在學生突破“有知識”到“用知識”的轉(zhuǎn)變過程中起到至關(guān)重要的作用。當學生通過努力學習掌握空間定位、空間想象、空間聯(lián)系等思維能力后,將會形成“看表象—析問題—究本質(zhì)—得結(jié)論”的地理視角,以動態(tài)演變、聯(lián)系發(fā)展的認知規(guī)律解決問題,構(gòu)建綜合的地理思維體系。思維導圖是對學生地理思維能力的有效展示,它是能夠?qū)栴}可視化的發(fā)散性思維工具[5]。運用思維導圖,能夠使問題分析的視角多元化、問題解決思路的表達清晰化。與此同時,運用思維導圖能夠幫助學生構(gòu)建完整的知識體系,培養(yǎng)學生對地理知識整體性、系統(tǒng)性、動態(tài)性的認識。

(四)遷移應(yīng)用靈活化

問題的解決是高階思維的重要表現(xiàn),通過問題解決、學以致用的方法,為學生發(fā)展高階的地理思維和掌握有效方法提供了抓手[1]。教師通過創(chuàng)設(shè)問題情境,引導學生在地理問題解決中總結(jié)出一般規(guī)律,并且能夠靈活地應(yīng)用到新的情境中去。實現(xiàn)新遷移的重要條件就是將已有的知識結(jié)構(gòu)、解題思路和思維方法與新的情境產(chǎn)生聯(lián)系。需要注意的是,當學生在解決問題總結(jié)出普適性方法的同時,需要通過問題變式,引起學生的認知沖突。例如,教師舉例黃土高原水土流失的一個重要的治理措施就是植樹造林種草、恢復植被,那么黃土高原植被恢復可能帶來什么樣的不利影響呢?要求學生能夠從會造成黃土高原地下水位下降,加劇水源短缺;河流下游泥沙量減少,會使黃河三角洲面積萎縮等方面進行回答。因此要求學生不僅能夠總結(jié)出一般規(guī)律,還需要具有解決特殊問題的辯證意識與遷移應(yīng)用的能力。

(五)跨學科教學常態(tài)化

地理學科是一門兼有自然和社會屬性的綜合性學科,它的復雜性決定了教師在對地理知識講解時需要融入其他科目知識的學習。地理與其他學科聯(lián)系密切,可以涉及到語文、物理、化學、歷史等學科。跨學科教學有利于學生深度理解地理事物發(fā)生和變化的規(guī)律,探究事物的本質(zhì),解除心中的疑惑。例如,在學習大氣的水平運動“風”時,教師需要對氣壓,水平氣壓梯度力、摩擦力和水平氣壓梯度力等物理知識進行介紹;在分析新疆的瓜果為什么那么甜的時,可運用生物中光合作用和呼吸作用解釋有機質(zhì)積累的原因;在學習不同土壤的顏色時可運用不同地帶下土壤含有的礦物成分的不同來解釋,比如形成紅色土壤的原因是氧化鐵呈現(xiàn)紅色。因此,教師需要彌補知識短板,樹立終身學習的觀念,為實現(xiàn)跨學科教學打下堅實的知識基礎(chǔ)。

四、結(jié)語

新時代背景下要求地理教學要促進學生的全面和終身發(fā)展,培養(yǎng)學生可持續(xù)學習的能力和品質(zhì)。深度學習成為地理教學中的重要理念,從發(fā)揮學生主體作用和進行深層次的思考出發(fā),注重學生高階思維的培養(yǎng),探究事物的本質(zhì),形成相應(yīng)的意志品質(zhì)和能力,最終導向核心素養(yǎng)。微專題教學因微而深,追求某一知識點的深度探究和透徹分析,是助力學生實現(xiàn)深度學習的有效方式。