一匹特立獨行的“馬”

王曉璇

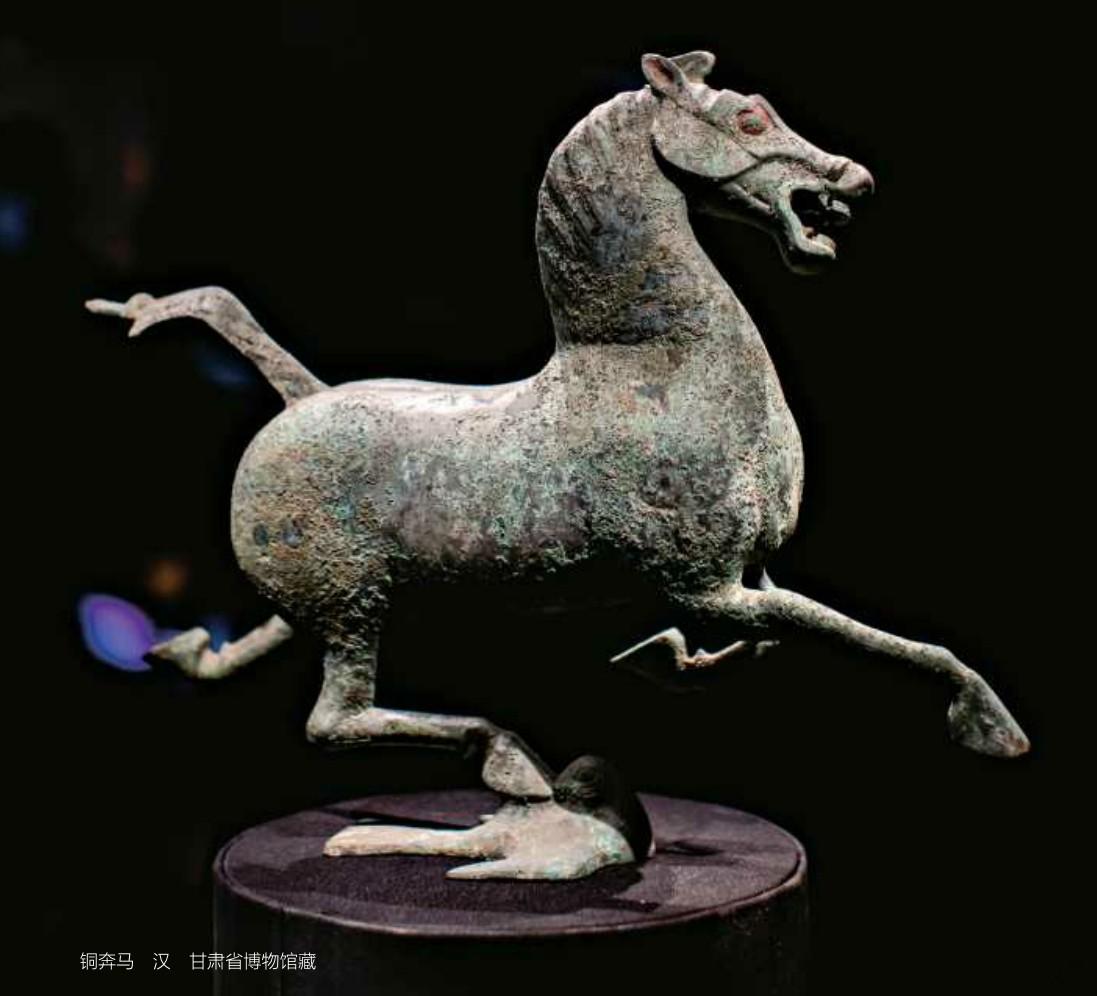

駿馬飛馳、昂首嘶鳴,壯實的軀干象征了人們對力量的向往,飛揚的神采體現了人們對勇氣的崇拜。1971年9月,郭沫若陪柬埔寨賓努親王到甘肅訪問,一行人來到甘肅省博物館參觀。在這里,他們見到了甘肅省博物館的“鎮館之寶”——銅奔馬。這匹銅奔馬出土于甘肅省武威市的雷臺漢墓。郭沫若對銅奔馬的藝術造型贊嘆不已,認為它奇特巧妙的造型特征結合其蘊含的力學原理,是凝聚著古人智慧的珍貴藝術品。他看到馬蹄下面踩著一只鳥,頓時想到李白《天馬歌》中的“回頭笑紫燕,但覺爾輩愚”,于是來了靈感,將它命名為“馬踏飛燕”。

銅奔馬表現了駿馬飛速奔騰的劇烈動態,四蹄運動的幅度大,全身重量懸于一只后足,其余三只都是懸空的。著地的一足也并非腳踏實地,而是踏在一只回首顧盼的鳥上。這一精巧的設計,不僅突出了馬極快的奔馳速度,而且體現了奔馬步履如飛的輕盈之姿,可謂構思精奇。馬的造型矯健有力、比例勻稱、體態俊美。彎曲的頸脊與馬腹、馬臀既柔韌又強勁,仿佛拉開的大弓,而寬闊堅實的胸肌和圓渾修長的軀干與纖細有力的四足相配,越發顯出駿馬的矯健和輕盈。而銅奔馬最為可貴之處在于作者驚人的想象力,將表面看起來似乎毫無關聯的“馬”與“鳥”巧妙結合,堪稱漢代造型藝術中的驚世之作。

仔細看,銅奔馬奔跑起來是“順拐”的。銅奔馬為何是“順拐”?這是一個讓許多人感到費解的地方。要弄明白這個問題,得先認識它的身份。在冷兵器時代,馬是重要的戰略資源,好的戰馬能使國家的兵力大增。在漢朝時期,漢武帝非常喜愛駿馬。后來,烏孫使者獻馬千匹以迎娶漢朝公主,漢武帝便見到了汗血寶馬。銅奔馬就是以汗血寶馬為原型創作的。它同一側的兩條腿竟然同時向一個方向騰起,俗稱“順拐”,也稱“對側步”。這種步伐有什么好處呢?當時絲綢之路雖然有通道,但大部分道路都是凹凸不平的大戈壁。在這種路上,騎馬的人會感到十分顛簸不適。出于長途跋涉的需要,當時所有在絲綢之路上奔跑的馬匹都經過長期的特殊訓練來走“對側步”。這種奔跑姿勢通過馬自身的左右搖擺,能很大程度減緩騎馬的人的顛簸之感。后來,這種能走“對側步”的馬匹也受到中原貴族們的青睞。

馬在漢代可謂戰功赫赫,功績卓著。而中國古代最強盛的王朝之一——唐朝,在經歷了魏晉南北朝時期的民族大融合后,經濟上的繁榮也帶動起文化藝術的昌盛。在這一時期經常出現以馬為題材的藝術作品,馬的造型水平在這一時期也發展到了一個新的高度,并逐漸有了深厚的文化內涵。

馬在唐三彩動物俑中的表現是極為傳神的,形態樣式更加豐富多變,馬的形體結構刻畫準確,造型手段的運用更加熟練。制陶工匠們抓住了馬的內在精神,以壯碩的外形、矯健的四肢展現駿馬勇猛剛烈的特性。這件藏于西安博物院的三彩胡人騰空馬,四蹄張開,騰空躍起,有疾馳如飛之勢。色彩上,馬通體施黃釉,前腿上部釉色淺白,黃釉流淌的痕跡非常明顯,渾然天成的釉色令人嘆服。總體來看,三彩馬在形體上繼承了銅奔馬輕盈超逸的特點,不過,在其總體風格中又增添了幾分柔美。

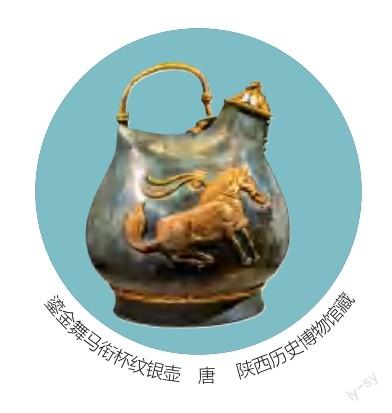

說到柔美,最能說明這種風格轉變的一個實例便是鎏金舞馬銜杯紋銀壺上鏤刻的舞馬形象。該壺是極為罕見的以舞馬為題材的唐代盛酒器,體現了唐代舞馬祝壽的盛況,這與唐朝人高超的馴馬水平是分不開的。馬的身軀健壯,后肢略有彎曲,頸部飄動的綬帶以及上揚的馬尾充分顯示出馬匹的動感,既能征戰又能跳舞。這匹舞馬似乎正靜候主人的指令,只待一聲令下,它便會合著裊裊笛音、鏗鏗鼓點婀娜多姿地舞動起來。

馬對唐朝人來說,除了作戰外,還用于郊游、打馬球等娛樂活動中,所以涌現出許多畫馬的畫家和作品,但遺留至今的作品甚少。唐代畫家韓幹畫了很多不同風貌、不同狀態的馬,將馬的神態表現得淋漓盡致。其中《十六神駿圖》可謂稀世珍品,圖中馬的體態飽滿豐盈、四肢健碩。畫家通過線性造型,將馬的外形輪廓表現得富有節奏感。整幅作品設色淡雅,不僅表現出了神駒的韻味,更突出了盛唐時期神駒的高貴。畫家徐悲鴻擅長畫馬,從徐悲鴻描繪的馬的影子中,可以看出畫家筆下的馬既有銅奔馬的氣勢又有三彩馬的輕靈。馬的藝術形象從古至今也發生了很多變化,不過都寄托了人們的期望和贊許。

看到這里,相信大家的耳邊仿佛已響起富有節奏感的馬蹄踏步聲,回顧華夏文明,數千年前我們的先祖們保家衛國、奮發圖強,最終建立了一個強大的國家。如今,隨著科技的飛速發展,馬車、戰馬已漸漸淡出了人們的視野,馬的主要用途也發生了變化,但馬的精神永遠不會被人們遺忘。