漢朝把保密工作安排得明明白白泄密丟官又丟命?

文/王慧萍

漢高祖劉邦

統治長達四百余年的兩漢王朝是中華民族發展史上的一個重要時期。這一時期的“獨尊儒術”“絲綢之路”“漢文化圈形成”等都對后世產生了深遠影響。作為政治文化重要組成部分的保密文化,在該時期也是內容豐富。

保密意識“入腦入心”

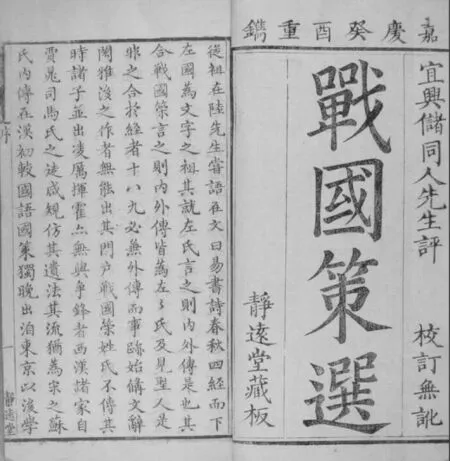

《史記》和《漢書》中記載了不少關于保密的典型事例。比如,地方的諸侯王東平王劉宇來京師朝見時,請求皇帝賜予《太史公書》(即司馬遷撰寫的《史記》)和《戰國策》等典籍,遭到拒絕,理由是《太史公書》有“漢興之初謀臣奇策,天官災異,地形扼塞”,《戰國策》有“戰國縱橫權譎之謀”,故不可賜予諸侯。

再如師丹泄密案,師丹時任大司空之職,學問淵博,一直深受皇帝信任和賞識。因年老健忘,有一次師丹讓書吏代為起草封事(密奏),書吏不慎將封事內容傳播了出去。朝臣們認為,“忠臣不顯諫。大臣奏事,不宜漏泄”,“臣不密則失身”,要將師丹交廷尉治罪。有官員為其求情,最后皇帝讓師丹致仕回家,這已屬從輕發落。這樣的記載還有很多,這些故事無不體現出漢代對于保密工作的高度重視。

保密事項種類豐富

漢代的保密事項涉及多個方面,其中最多的是與君主相關的信息。比如,君主的行蹤要保密。東漢章帝劉炟“南巡狩”,事前下詔沿途地方不得打探皇帝行蹤及日常生活作息情況,否則將追究郡守的責任。

君主的健康狀況要保密。如漢元帝身體不適,除了皇后、太子、傅昭儀等知情外,朝臣官吏僅有尚書史丹“以親密臣得侍視疾”。君主死亡的消息,有時也會出于政治需要而保密,比如漢高祖、漢安帝死后都經歷了一段“秘不發喪”的時間。

皇宮是皇帝生活起居的地方,有關事項也在保密之列。著名的孔光“不言溫室之樹”就是這個意思。孔光是孔子第十四世孫,居官謹慎、嚴守機密,當時就被視為保密和忠誠的典范。史載,孔光掌管機密十余年,但其放假回家,與家人聊天時,始終不談及朝廷之事。有人問他:“溫室省(皇帝居住的宮殿)中有何樹木?”孔光也裝作沒聽見,答以它語,“其不泄如是”。

孔光經常向皇帝上奏,但每次結束后都將草稿銷毀。他的這一做法流傳下來,被稱為“焚草”。至于政治軍事決策,包括官員選任、地方政務、經濟決策等,自然更在保密之列。

保密措施“自成體系”

漢代采取了復雜多樣的保密措施,包括明確保密要求、控制知情范圍、嚴格防范規則、謹慎控制用人、泄密責任追究等。這些措施從事前防控到事后追責,頗有體系性。

值得一提的是,漢代關于泄密的責任追究落實也較為到位,史料中關于泄密事件處理情況的記載很翔實。如漢武帝時,侍中嚴助與淮南王交私論議被棄市;漢宣帝時,太常蘇昌“以秘書借霍山”被免官;漢元帝時,長安令楊興“漏泄省中語”減死罪,“髡鉗為城旦舂”;漢成帝時,京兆尹齊宋登“漏泄省中語”后下獄自殺,等等。因泄密而家破人亡的例子比比皆是。

違反保密紀律的人,無論是三公九卿、皇帝侍從、地方守官還是各王侯,都要受到嚴厲懲處。而處置方式則根據實際情況而各有不同,包括棄市、免官、城旦等懲處,警示和震懾作用明顯。

此外,漢代的保密文化有鮮明的時代特色。一方面,這一時期的保密制度是適應當時高度集權的君主專制政治體制需要而產生的,帶有濃烈的專制色彩。另一方面,漢朝“罷黜百家,獨尊儒術”,其保密觀在一定程度上受到儒家思想的影響。

從《漢書》的相關記載可以看出,漢代皇帝通過一系列制度和案例,成功地推動保密成為一種道德要求和做人準則,所謂“忠臣不顯諫。大臣奏事,不宜漏泄”,“為尊者諱,為親者諱,為賢者諱”,“有善歸主,有惡自與”,在這里融為一體。