澳門軌道交通線網探索與實踐

林瑞海

(澳門大學,澳門 519000)

1 背景

自從澳門1999年回歸以來,澳門社會經濟、人口及旅客等都進入急速發展期,高密度人口及有限的土地供應為澳門這座緊湊型城市的交通出行帶來巨大壓力。在初期軌道交通規劃中提出以高架的方式建設全自動無人駕駛系統,連接澳門半島、凼仔的各重要口岸以及主要居民生活區,并稱為“輕軌”。在2002年— 2005年期間,社會各方就輕軌走線形成了不同的方案,其中研究團隊提出全高架及全地底的2個方案;2006年,澳門特別行政區政府(以下簡稱“特區政府”)提出基于高架的深化方案,并進行公眾推介及咨詢;2007年,特區政府落實興建澳門輕軌相關事項,同年成立前運輸基建辦公室(以下簡稱“前運建辦”)專門負責輕軌的規劃建設工作;2009年,前運建辦提出興建方案;2019年12月10日,澳門輕軌氹仔線(海洋站至氹仔碼頭站區間)開通運營[1]。

目前,澳門輕軌正在建設凼仔線延伸至媽閣站,延伸橫琴線、石排灣線及東線。預計在2030年,輕軌線網將增加至24 km,下一步將朝著遠期線網規劃(包括西線及其他線路)建設[2]。澳門輕軌的運營在新冠疫情期間受到很大影響,當前處于快速復蘇階段。本文回顧澳門輕軌從規劃、建設到運營的不同階段,在目前線網規劃的基礎上對下一階段軌道交通線網的發展進行探索,以期從過去發展的實踐中汲取經驗,為其他地區規劃建設軌道交通提供參考。

2 軌道交通對澳門的重要性分析

2.1 澳門的人口與交通基本情況

根據澳門統計暨普查局的數據,2022年澳門的陸上土地面積為33 km2,澳門人口約67萬人,人口密度約為2.03萬人/km2[3]。而在過去二十年博彩業強勁發展的帶動下,經濟持續急速擴展,澳門2019年人均生產總值(GDP)為660 903澳門元,較2010年增長了約57%[3]。澳門人口主要分為本地居住人口及外地旅客,居住人口大多使用運輸工具往來居住及就業地區,外地旅客則往返于出入境口岸、酒店及旅游景點等地。

根據澳門統計暨普查局的數據[3],2019年(新冠疫情前)澳門總旅客人數達3 940萬人,同2012年相比增長達41%,是澳門居住人口的約59倍。每天在澳門實際出行的人數十分可觀,這為整個交通網絡帶來巨大的壓力,隨著澳門經濟適度多元化發展進程的加快,預計旅客來源會更為多樣化,停留天數也會增加,對交通出行的需求也更大。

根據澳門統計暨普查局數據[3],截至2023年4月,澳門的行駛車輛總數達249 685輛,較2012年增加16.7%。以2022年終的澳門人口數(約672 800人)計算,平均每5.9人有1輛輕型車輛,每5.24人有1輛摩托車。由以上數據可知,澳門道路交通由于持車數量的遞增面臨龐大的出行需求,而便捷舒適的軌道交通服務有可能吸引部分持車住戶選用其作為出行的交通工具,達到公共交通優先的政策目標,減輕道路交通的壓力。

此外,澳門環境保護局發布的《澳門環境狀況報告2019》中[4],道路交通運輸是一氧化碳(CO)的主要排放來源,占總排放量的60%,同時道路交通也是主要的噪聲源。由此可見,采用低排放、低噪聲的軌道交通系統十分必要,可在源頭降低道路的交通量,從而降低其對大氣排放量及噪聲的影響,對改善總體環境有所助益。

綜上可知,面積窄小的澳門承載著巨量的人口和旅客,對于高密度人口加有限空間的海島城市,機動化出行并非一個可持續發展的選項,公交優先加上自主出行(步行為主)的有機連接,可以提供一個綠色健康的出行方式,支撐澳門的持續發展,因此自2010年開始,輕軌系統被視為澳門公共交通系統未來的骨干。

2.2 澳門的城市發展

2.2.1 區域融合

2011年3月,廣東省人民政府和特區政府簽署《粵澳合作框架協議》,確立了橫琴開發、區域合作規劃等重點,并提出共同編制珠江口西岸地區發展規劃和澳珠協同發展規劃,同時“十二五”規劃明確支持珠江口西岸地區發展規劃和澳珠協同發展規劃、澳門經濟適度多元化發展和打造“世界旅游休閑中心”,而此后一直成為澳門城市發展的核心工作[5-6]。2017年7月1日,《深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議》簽署,為大灣區建設定下合作目標和原則,亦確立合作的重點領域[7]。2019年2月18日,中共中央、國務院正式公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要(2023)》,標志著大灣區建設邁上新臺階[8]。2021年9月,中共中央、國務院正式公布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》,明確了“橫琴粵澳深度合作區”的四大戰略定位,分別是促進澳門經濟適度多元發展的新平臺、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富“一國兩制”實踐的新示范以及推動粵港澳大灣區建設的新高地[9]。

綜上可知,澳門與區域之間的融合與發展已經晉升到日益重要的臺階,而輕軌延伸橫琴線也已于2021年開始建設,并預計在2024年開通,兩地軌道交通在橫琴口岸對接是澳門與區域融合發展的一大里程碑。

2.2.2 陸路交通運輸政策

澳門交通事務局2011年發布的《澳門陸路整體交通運輸政策(2010—2020)》[2]中提出“……愿景是打造居民宜行、旅客宜游的綠色交通城市,政策的基本原則包括:公交優先、綠色出行、世選保護、區城融合、城規結合”,圍繞的核心理念是“以人為本”及“可持續發展”。2023年發布的《澳門陸路整體交通運輸政策(2021—2030)》[2]在原有基礎上提出“……為公眾提供安全、綠色、高效、便捷和宜行的陸路交通出行服務,促進城市發展目標的實現,支撐澳門融入國家發展大局”的愿景。在堅持貫徹“公交優先”的核心原則下,結合澳門總體資源約束條件,推動陸路交通運輸系統的“再提升”“再優化”和“再平衡”。同時,總體采取“兩個落實”的思路,包括全面落實軌道網、步行網、道路網“三張網絡”,提升其相互銜接轉換以及全面落實規劃建設、運營管理及政策法規“三個方面”內容的實施。澳門陸路整體交通運輸政策以“公交優先”為核心,引進無縫整合、確保公交路權優先來提升整體公交服務質量,同時運用經濟、技術與法制機制及策略,適量漸進控制私人車輛的增長。

3 澳門軌道交通線網規劃探索

3.1 現有線網規劃的歷程

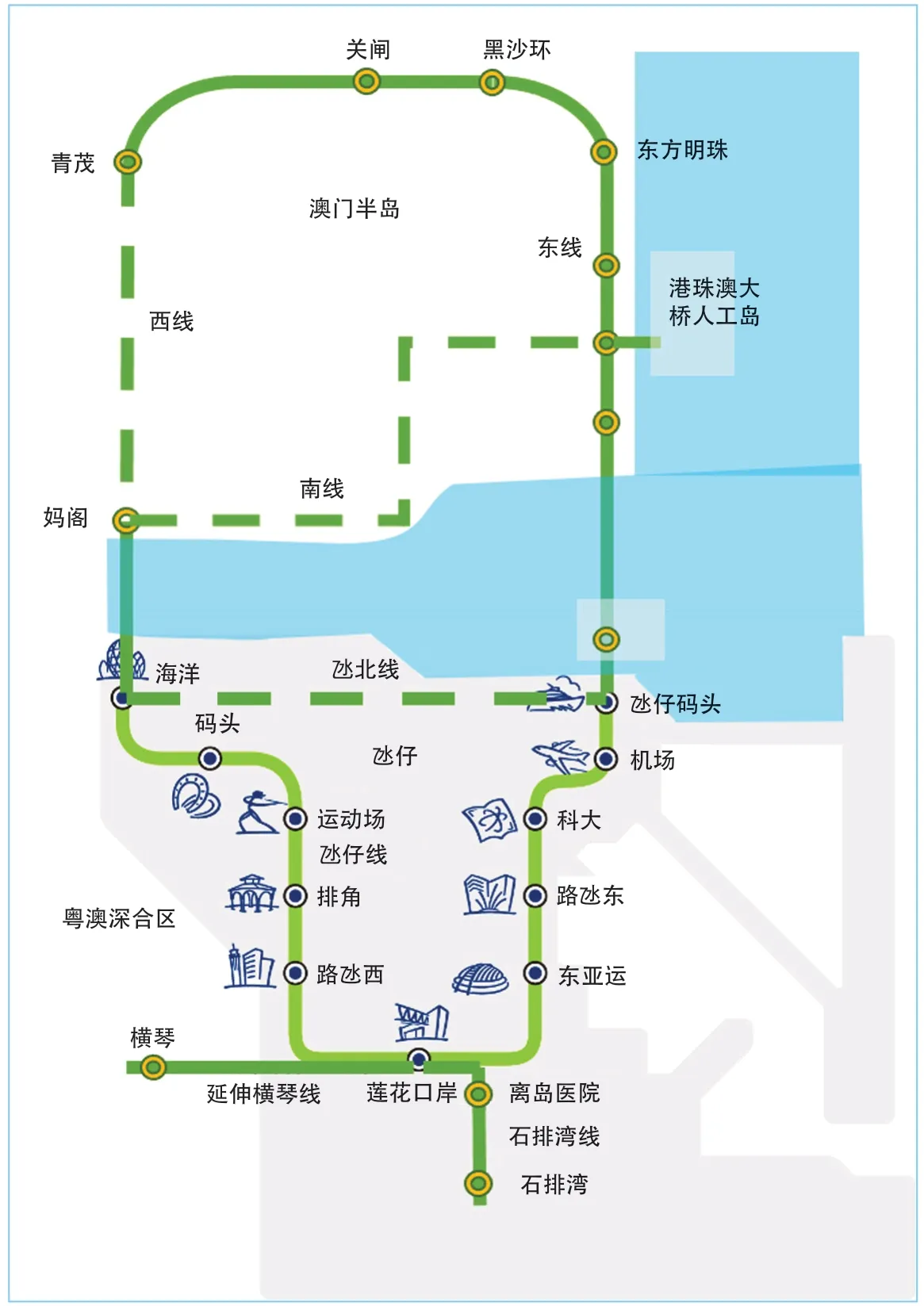

如前所述,澳門輕軌的線路規劃自2000年開始,形成單一的首期線路,隨著2009年澳門輕軌二期規劃的推行,同步勾勒了一個包含2條環線及2條軸線的“雙環雙軸”輕軌網絡的總體規劃,如圖1所示,同時也在2010年初步提出了連通澳門蓮花口岸同橫琴口岸的延伸橫琴線。

圖1 澳門雙環雙軸的軌道線網構架

至2015年,上述線網總規劃中的各線路都已進行了可行性的研究,各線路也陸續在凼仔線通車后分別進入興建階段,包括凼仔線延伸至媽閣站及東線,預計在2030年前,澳門的輕軌網絡總長度會達到24 km及21 個車站,日載客量約為11萬~13萬人次[2],線路初步形成一“U型”網絡(圖1的實線部分),延伸橫琴線在橫琴口岸分別與廣珠城際軌道交通延長線及高鐵線實現便捷或無縫換乘。至遠期,當西線、澳門半島南線及北凼仔線分別進入規劃及建設期后,遠期的澳門軌道網絡會接近一個“雙環雙軸”的構架(圖1)。屆時,澳門城區的大部分地方都會涵蓋在軌道交通站點500 m范圍內,運營上可通過各線路間的換乘來達到循環貫通的效果。目前,澳門仍處于急速發展過程中,具體的遠期軌道交通線路規劃還要配合未來的情況作相應調整,以滿足社會發展的需要。

此外,澳門特區2013年頒布的第36/2013號法律《城市規劃法》也總體性地將軌道交通的規劃納入到整個澳門城區的規劃法律制度當中[10],法律頒布前已經進行的各條線路的規劃也在此框架下同城市的各項設施用地等規劃相互協調。

3.2 區域連接規劃

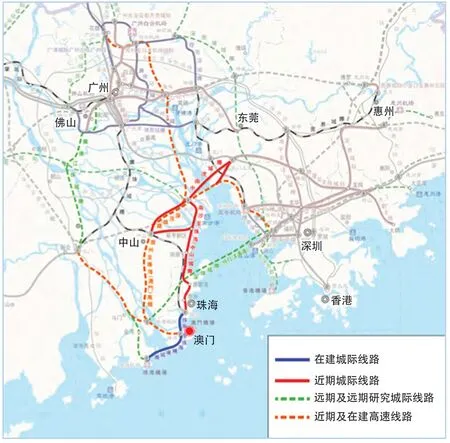

為配合周邊主要的交通基建(包括港珠澳大橋、廣珠城際軌道交通及其延伸線),澳門軌道交通線網規劃分別在港珠澳大橋人工島口岸,沿廣珠城際軌道交通及其延伸線的拱北、灣仔及橫琴,設置軌道交通對接點,通過遠期的“雙環雙軸”軌道交通網絡提供便捷換乘或無縫換乘,為旅客出行提供更大的便利,促進區城融合發展。2012年,粵澳雙方公布了粵澳新信道項目,而廣珠城際軌道交通延長線一期已于2020年開通至橫琴口岸,珠海機場延伸線正在興建。2021年印發的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》也在積極推進當中[9],預計澳門與橫琴之間的交流會更加頻繁。按照早期前運建辦的規劃,澳門軌道交通網絡將在青茂、媽閣、蓮花口岸及港珠澳人工島口岸通過預留的信道同內地軌道交通網對接。

《澳門陸路整體交通運輸政策(2021—2030)》中明確提出推進澳門輕軌橫琴線建設,在橫琴粵澳深度合作區與國家高鐵網及珠海市軌道交通網連通,融入內地軌道交通網[2]。同時,積極配合推進由橫琴粵澳深度合作區經珠海鶴洲向北延伸至廣州、向西連通粵西等高鐵線路,以及南沙至珠海(中山)等軌道交通項目規劃建設;充分發揮橫琴口岸交通樞紐功能,通過多條高鐵、城市軌道交通的接入以及澳門輕軌延伸橫琴線的引入,在橫琴形成“多網”融合的門戶交通樞紐,多種交通方式便捷換乘,為橫琴粵澳深度合作區及澳門未來發展提供更便捷的交通服務,如圖2所示。

圖2 大灣區區域軌道交通

預計在遠期“雙環雙軸”網絡建構完成后,輕軌線路總長將達到50 km左右,到時配合其他公共交通共同為澳門居民及旅客提供一個覆蓋澳門大部分區域,快捷、安全、可靠及舒適的公交網絡。

3.3 整合內部交通服務:交通樞紐

對澳門而言,交通樞紐能有機地整合輕軌與巴士的服務,方便乘客換乘,提高公共交通服務的效率及水準。目前,已經建成媽閣及柯維納2個交通樞紐,位于凼仔的柯維納馬路交通樞紐已于2019年開放使用,成為澳門首個接駁輕軌、巴士、的士和步行系統的轉換設施,配合輕軌網絡的不斷延伸,將成為日后服務凼仔的重要交通運輸接駁點。媽閣交通樞紐于2012年12月下旬動工,2020年3月完工,占地約10 000 m2,地下共5層,分別設置了平臺花園、巴士站(空調候車室)、的士站、旅游巴士停車場、摩托車與輕型車輛停車場。媽閣交通樞紐同媽閣輕軌站緊鄰設置,在地下一層的空調候車室同輕軌站廳直接相通,乘客可以輕易的在輕軌同巴士之間無縫換乘,如圖3所示。

圖3 媽閣交通樞紐中軌道交通同巴士的水平無縫換乘設計

3.4 遠期輕軌網絡:內聯外通

根據澳門未來的發展規劃以及為適應與區域軌道交通街接的新形勢,有必要繼續推動西線及遠期的軌道交通規劃,逐步形成覆蓋整個澳門輕軌線網,發揮輕軌的最大效益。在遠期線網規劃中,澳門大部分區域會處于“雙環雙軸”輕軌網絡的300~500 m的服務區域內。2個環線分別是在澳門半島的北環以及在凼仔與路凼的南環。2條軸線分別是沿西灣大橋的延伸媽閣線及連接東區-2與凼仔E區的東線,如圖4所示。

圖4 遠期軌道交通線網及區域對接點

東線連接澳門半島的關閘經東區-2跨海到凼仔的E區,連接凼仔線的凼仔碼頭站,關閘向西延伸到青茂口岸,再往南延伸成西線[11]。在東區-2的站點將會同附近的土地采用以公共交通為導向(TOD)的方式規劃建設。東線的特點是將澳門半島東北區、東區-2的居住人口、大部分的勞動人口、旅客等連接到凼仔及路凼城一帶的旅游設施及景點[12]。澳門公共建設局的數據顯示[13],東線預計于2028年建成,線路全長為7.7 km,共設6座車站,均為地下站,站點覆蓋范圍為500 m,涵蓋了整個東區-2外,還包括了大部分東北區。目前,正在計劃延伸至青洲,屆時除了可服務青茂口岸,滿足兩地軌道交通的便捷銜接外,還可服務青洲臺山一帶的居民,基本上可以將軌道交通服務范圍涵蓋到整個澳門半島的北部,通過同巴士的換乘接駁,中區的居民也可以受惠,大大縮短中區居民同凼仔及路凼地區的出行時間,可以顯著提升澳門整體交通水平。

西線的服務范圍為澳門半島的西北區和內港區,線路長約5 km,沿著澳門半島西部走廊把青洲站和媽閣站連接在一起,并且將西北區和內港區與第一期輕軌的服務地區互相連接。此外,亦將同時完成澳門半島內的軌道交通環狀線,大大提升軌道交通網絡的可達性。由于西線將穿越澳門半島歷史最悠久的舊城區,所以在該區計劃興建輕軌系統,從客觀環境、工程技術方面都將面臨各種限制和挑戰。西線的規劃與建設是建成完全覆蓋澳門本島的輕軌網絡的重要一環,建成后會大大提升輕軌在澳門公交服務中的重要性[2]。

原澳門半島線的南段走線如圖4所示,該線有條件連通港珠澳人工島穿梭線,形成澳門半島環線南部的走線,連接媽閣、A區及人工島,途經澳門半島傳統的經濟行政中心與居民的生活圈。此外,隨著凼仔北部各填海區的陸續完成,也可以利用新的城區規劃沿凼仔北海岸的軌道交通線路,同凼仔線形成凼仔環線,增強凼仔各站點的可達性。與此同時,在考慮輕軌系統的各項特性指標后,規劃更遠期的方案時也可根據當時的軌道技術發展情況,考慮采用技術較新、經濟表現更適合澳門未來情況的軌道交通系統。

4 輕軌線網規劃的實踐:建設與運營

在澳門輕軌氹仔線設計階段,因應澳門與區域融合發展的新形勢,該線的設計、規劃等均與時俱進,由過往“著重于市內交通需要”的定位,提升至“與區域交通網絡街接”的定位。為配合對外融合和內部交通需要的新定位,在設計時對整體系統載運能力做出升級,擴大媽閣站規模并調整為地下站,而媽閣至南灣湖的線路改為隧道方式。原規劃澳門輕軌一期線路總長約21.3 km,設車站21座,由北面的關閘站至凼仔島的北安碼頭站。線路涵蓋了約40%的居住人口,連接澳門的海、陸、空口岸。同時,輕軌車站采用綠色環保的設計理念,高架站的設計中充分貫徹“自然通風,自然采光”的理念,具有引領城市強化綠色環保的作用。

4.1 澳門輕軌列車及系統

澳門輕軌采用全自動無人駕駛膠輪系統,如圖5所示,其行駛速度平緩穩定,噪聲較低且具有較快的加減速性能,亦較適合用于車站距離較短的路線。此外,由于膠輪的摩擦力大,有利于爬坡度高、軌道轉彎半徑較小的路網,所以十分適合澳門狹窄的街道環境,容易在城市中穿行[1]。

圖5 澳門輕軌的列車2節組列車單元

采用無人駕駛系統相較于人工駕駛更加安全及容易控制,運作上亦較靈活,可以應每日不同時段以及公休日或特別活動等不同需要而調整列車班次。輕軌列車上雖然無司機,但整個系統均由感測器、通信設備和運營控制中心(OCC)進行監控,OCC的工作人員能夠清晰了解車廂內和車站的一切運作,并可通過監控設備隨時對列車進行調度,以確保輕軌行車的安全性。

輕軌列車的采購策略是通過預測系統的載運量需求(一般以每小時每方向人次數(PPHPD)作為計量單位),再由供應商根據其列車技術參數確定所需購買的列車數量,以提供所要求的輕軌系統服務水準。

4.2 建設歷程

2009年,前運建辦公布《澳門輕軌系統第一期興建方案》后[14],由于澳門一直都沒有現代化的軌道系統,在進入興建階段時居民對輕軌系統的走線產生不同的需求及反對聲音;2012年底,特區政府啟動修改走線的研究,同時東北段亦需在規劃設計上配合粵澳新通道(現青茂口岸)的技術要求,相關的建設工作停頓,以配合線路修訂。與此同時,為了不耽誤其他爭議較小的路段建設,特區政府決定將首期走線分成澳門半島段及凼仔段,并且先動工興建凼仔段,期望能盡早通過澳門半島段的走線讓輕軌連接關閘及凼仔,以發揮輕軌首期的最大效力。

澳門輕軌凼仔段于2019年12月10日開始運營。該線在運營到目前期間遇到不少問題,客流持續偏低是一個重要的因素[1]。現階段,澳門正在建設中的軌道交通線路有延伸媽閣線、延伸橫琴線、石排灣線及東線(延伸至青茂口岸段),預計分別在2024及2028年間陸續落成,屆時軌道交通運輸服務將涵蓋澳門大部分地區。2030年的澳門輕軌線網如圖6所示,線路涵蓋人口密集的北區及東區-2,這對輕軌客流的提升將起到重要作用。

圖6 澳門輕軌線網示意圖(2030年前)

4.3 運營

輕軌是澳門引進的首個大型集體運輸系統,未來將為澳門提供便捷、環保、無障礙的公共服務,其日常運營更與市民大眾的生活息息相關;然而,澳門現行的法例中并未針對輕軌運營管理作出規范,故有必要建立一套專門的運營管理制度。經參考不同國家及地區的經驗,以及社會各界的持續參與,特區政府在2019年完成制定并頒布了第18/2019號法律《輕軌交通系統法》,主要內容包括:輕軌系統運營管理;運營者的義務及責任;乘客及公眾的義務及責任;運輸憑證及票價制度;運營安全及運營時發生的意外事故調查等[15]。

為配合輕軌凼仔線于2019年底開通運營,特區政府委托香港地鐵提供“協助澳門輕軌系統凼仔線的營運及維護服務”,為期80個月。服務范圍涵蓋凼仔線的通車前測試及啟用系統、組成運營團隊和開展職前培訓,負責前5年運營以及列車、信號系統及基建設施的維修保養。整項服務的判給金額為58.8億澳門元。其后,特區政府成立全資輕軌運營公司跟進管理上述服務合同,前運建辦在2019年9月后注銷。

5 結語

澳門輕軌系統具備便捷、可靠、節能環保及無障礙等優點,可提供穩定的綠色交通服務,將成為澳門未來公交系統的骨干。本文回顧了澳門軌道交通規劃上的思路,也對遠期網絡的發展進行了探索。盡管澳門輕軌到目前為止的實踐過程中曾出現重重的困難,但目前運營中的凼仔線為未來線網的實現提供了寶貴經驗。而遠期“雙環雙軸”輕軌網絡能加強澳門與區域的緊密相連,促進軌道交通成為未來區域交通出行的主要環保交通工具,給予居民及旅客更佳的公共交通運輸條件。結合交通樞紐的建設和政策上的配套,把公交系統中的輕軌、巴士、的士和步行等自主出行系統進行無縫整合,以發揮公交系統的最大效用,強化區內公交服務、構建覆蓋全澳門并與區域全方位街接的綠色公交網絡,也吸引私人車輛使用者改用公交,減少路面的交通擁堵,分擔市中心的交通壓力,改善居民生活環境,促進澳門的可持續發展。在規劃建設遠期軌道交通在澳門內部的線網過程中,隨著大灣區的進一步發展,軌道交通的規劃應相應探索更廣泛深入的連接,并且爭取克服當中的難點,采取無縫對接方式,綜合考慮線網、服務、信息等方面,務求能建設成一個便利出行的交通網絡,促進澳門以至大灣區的共同發展。