沿海深厚軟土地區地鐵車站基坑工程勘察技術研究

岳建剛

(中鐵第四勘察設計院集團有限公司,湖北武漢 430063)

1 引言

軟土具有承載力低、含水量高、容易變形、觸變性強等特點[1]。在沿海深厚軟土地區進行地鐵車站基坑開挖時,軟土的上述特點會對基坑支護設計產生較大影響,為地鐵工程建設帶來諸多不利因素。因此,準確查明基坑范圍內軟土的分布特征及物理力學性質,合理評價其工程地質特征,對于保證軟土地基的穩定性、安全性,保障工程順利實施具有重要的意義。

針對軟土地區的工程勘察技術,學者們進行了相應研究,取得了豐碩的研究成果。在軟土綜合勘察方法方面,劉德平等[2]綜合軟土成因、軟土類型、軟土力學特征、地形地貌等多種因素提出適用于軟土地基的勘察方法。王輝等[3]以天津海相軟土為對象進行研究,得出結論:海相軟土具有觸變性及流變性強、承載力低、透水性及土層均勻性差等特征。任洪靖[4]通過綜合勘察手段研究軟土的工程力學性質。在軟土勘察成果分析方面,劉亞軍[5]根據靜力觸探在軟土勘察中的應用,提出了靜力觸探與鉆探相結合的勘察手段,建立靜力觸探曲線與實際土層類別之間的經驗關系。孫德科等[6]分析了魚山海域軟土主要指標之間的相關性,提出軟土的天然含水率與孔隙比、液限、塑限、塑性指數之間具有線性相關性。高林等[7]研究了十字板剪切試驗在軟土勘察工作中的應用,提出了結合十字板剪切強度修正地基承載力的方法。

基于此,本文以某沿海城市深厚軟土地區地鐵車站為例,利用機動鉆探、土工試驗、原位測試“三位一體”的綜合勘察方法,獲取其基坑范圍內軟土的物理力學參數(尤其是對于基坑支護設計影響較大的強度及變形參數),并通過對上述方法獲得的勘察結果進行比較,提出軟土強度及變形參數的合理取值建議,以期為基坑工程設計及施工提供詳實可靠的地質依據。

2 工程概況

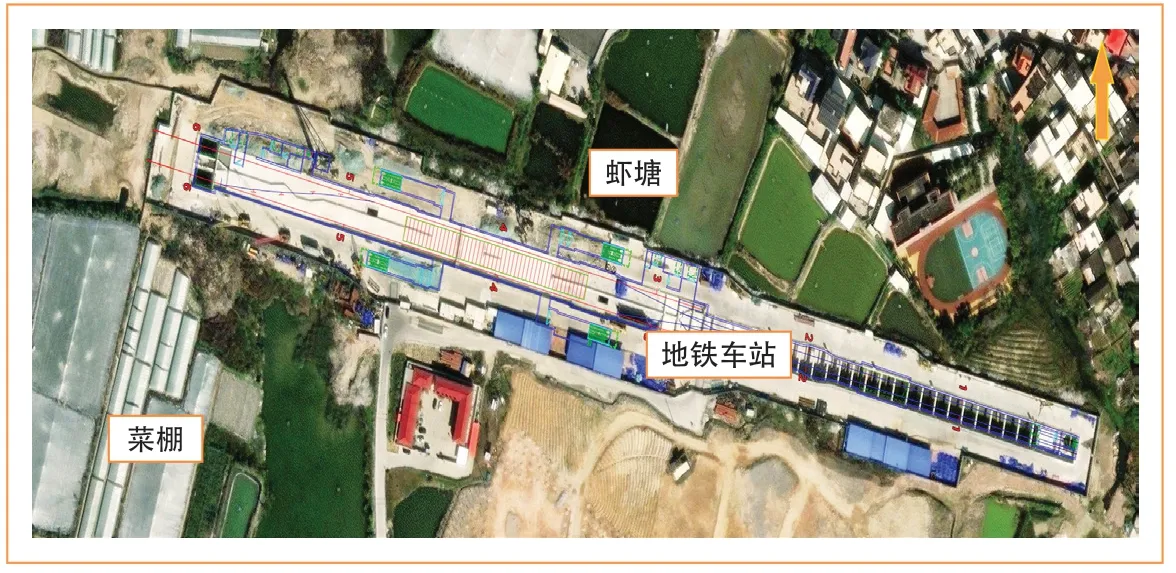

本研究涉及的某沿海城市深厚軟土地區地鐵車站的基坑長327 m,寬19.7 m,采用明挖法施工,開挖深度為12.5~16.1 m,位于沖海積平原區,地形起伏不大,周邊多為民房、魚塘等。車站平面位置如圖1所示。

圖1 車站平面位置圖

車站基坑開挖范圍內地層主要為人工填土、淤泥、粉質黏土、淤泥質砂、殘積砂質黏性土、全~中風化花崗巖。地表水較發育,周圍多分布水深為0.5~1.8 m的水塘、魚塘等,車站西側有連接外海的九龍江,其水位會隨潮汐漲落1~3 m。地下水主要為賦存于第四系松散層中的孔隙水,賦存于殘積層及全、散體狀強風化帶中的風化殘積孔隙水,以及賦存于碎裂狀強風化~中風化帶的基巖裂隙水。勘察期間揭示穩定地下水位埋深為0.3~1.3 m,年變幅約1~3 m。

3 巖土工程勘察方法

3.1 機動鉆探

本研究首先根據GB 50021-2001《巖土工程勘察規范》[8]、GB 50307-2012《城市軌道交通巖土工程勘察規范》[9]的相關要求,參考JGJ 83-2011《軟土地區巖土工程勘察規程》[10],針對基坑開挖范圍布置勘探點,并在勘探點進行機動鉆探勘察。

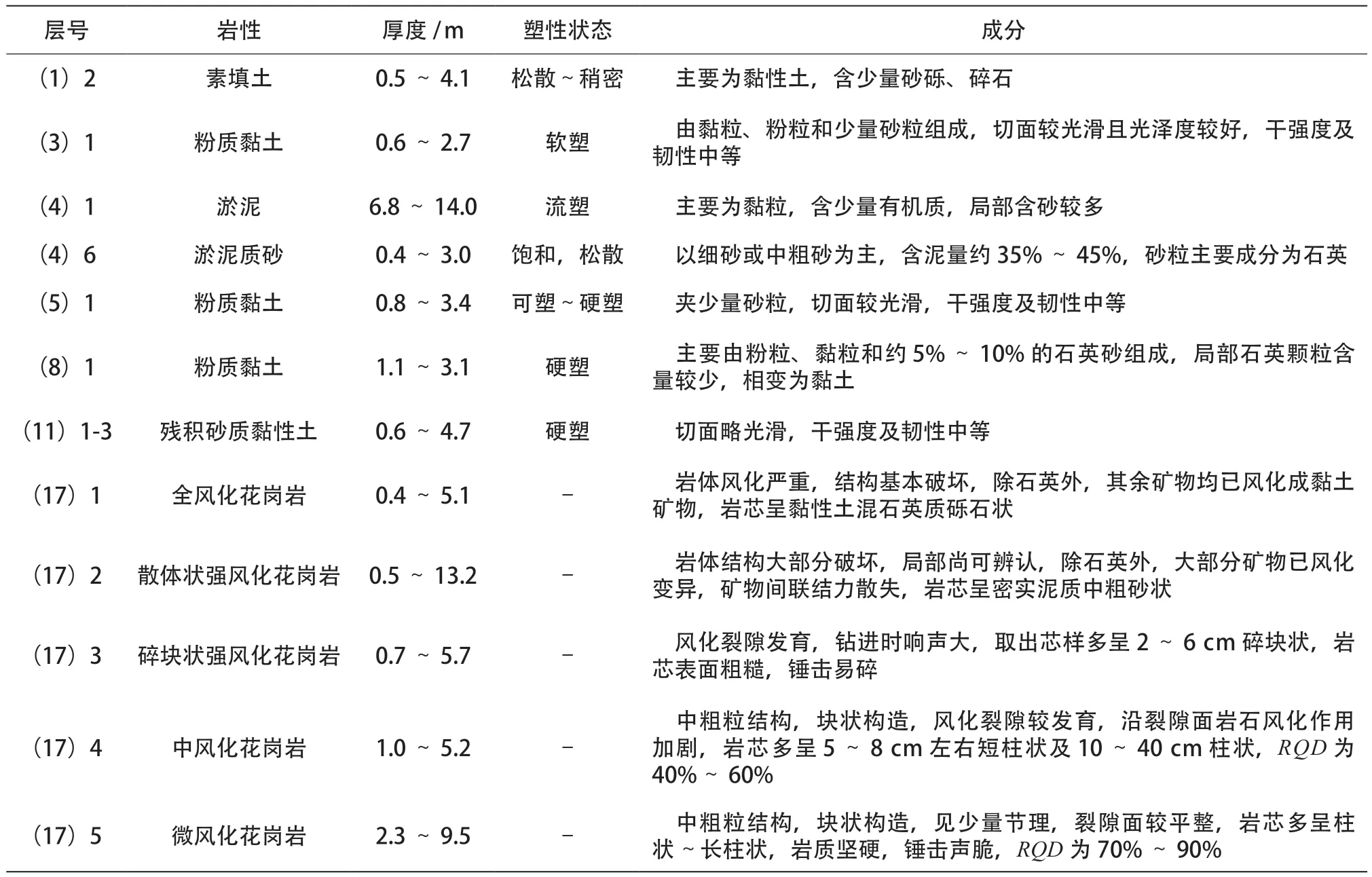

勘察揭示該區域地層主要由近代人工填土層(QS)、沖洪積層(Q4al+pl)、海積層(Q4m)、海陸交互沉積層(Q4mc)、上更新統沖洪積層(Q3al+pl)及第四系殘積層(Qel)組成。下伏基巖主要為燕山晚期侵入花崗巖(γ52(3)c)。各巖土層厚度及物理特征如表1所示,各巖土層分布如圖2所示。

表1 巖土層厚度及物理特征表

圖2 車站基坑開挖工程地質縱斷面圖(單位:m)

根據鉆探揭示結果,車站基坑開挖范圍內的主要地層為粉質黏土、淤泥、淤泥質砂、粉細砂等,地層起伏較大,均勻性一般。其中,淤泥整體呈灰黑色,含水率高,流塑狀,工程性質極差,厚度約6~14 m,在場地內普遍分布,且淤泥底臨近結構底板,局部位于結構底板之下,對基坑支護及結構施工影響較大,如圖3所示。

圖3 鉆探揭示的淤泥圖片

3.2 土工試驗

勘察人員在勘察過程中根據鉆探揭示的軟土分布情況,按照JGJ/T 87-2012《建筑工程地質勘探與取樣規程》[11],采用薄壁取土器對基坑開挖范圍內的土層進行取樣,并第一時間將其運送至實驗室進行土工試驗,即軟土常規物理性質、固結、剪切、滲透等試驗,以獲取軟土的物理指標、變形參數、強度參數等,為基坑支護設計提供參考依據。不同深度試樣的土工試驗結果如表 2所示。

由表2可知,基坑開挖范圍內的軟土有如下特點。

(1)含水率高。該區域軟土天然含水率平均值約為70%,最大值接近75%,液限平均值為64.5%。含水率指標隨深度變化不大,淤泥整體表現為流塑狀。

(2)孔隙比大。該區域軟土天然孔隙比平均值為2.03,最大值為2.13,飽和度達95.4%。究其原因在于,軟土在緩流或靜水環境沉積過程中易形成疏松多孔狀的結構,導致土體結構中存在較多孔隙。

(3)壓縮性高。該區域軟土壓縮系數平均值約為1.45 MPa-1,最大值為1.64 MPa-1,壓縮模量平均值為1.94 MPa,最大值為2.16 MPa,是典型的高壓縮性土,具有一定程度的欠壓密性。這種土層在沉積初期可在軟土顆粒間形成一定強度的粒間聯結,但當沉積速率小于粒間聯結力的增長速度時,土體來不及壓密,處于欠固結狀態。當受到外部荷載作用時,土粒間孔隙將會迅速被壓縮,進而引起較大的沉降變形。

(4)抗剪強度低。該區域軟土黏聚力平均值為5.4 kPa,最大值為6.5 kPa,內摩擦角平均值為3.9°,最大值為4.74°,抗剪強度極低。

(5)靈敏度高。該區域軟土靈敏度平均值約為1.9,最大值約為3.4,依據GB 50021-2001可判定為中靈敏度土,具有較強的觸變性。這反映出該區域軟土結構性很強,多為架空的絮凝狀結構[15],當其受到外力作用時,易產生結構性損壞,導致強度迅速降低。

(6)透水性差。該區域內的淤泥滲透系數約為1.08×10-7cm/s,屬于微透水。由于淤泥的主要成份為黏粒,透水性差,因此其排水固結的難度很大,導致軟土固結時間較一般黏性土更長。

由于基坑開挖范圍內的淤泥層中局部夾砂或少量粉細砂,因此上述土工試驗的指標呈現出不同程度的離散性。但總體而言,該區域內的軟土性質并未隨深度加大而明顯變化,其工程性質均較差。

3.3 原位測試

考慮到基坑開挖范圍內的軟土結構性較強,在勘察取樣及試驗過程中難免對其造成擾動,從而影響其力學指標,因此本研究在勘探查明軟土分布情況的基礎上,開展靜力觸探試驗、旁壓試驗等原位測試,以獲取軟土的變形及強度指標。

3.3.1 靜力觸探試驗

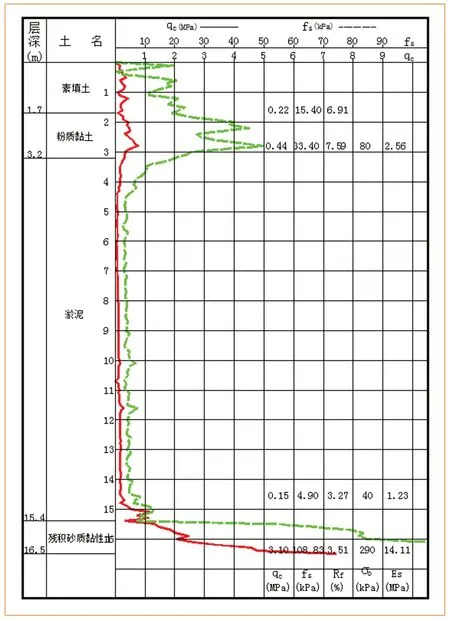

本研究針對基坑開挖范圍內的軟土開展靜力觸探試驗,靜力觸探探頭參數如下:圓錐錐底面積15 cm2,雙橋探頭,錐尖錐角60°,錐側面積300 cm2。試驗結果如圖4所示。

圖4 靜力觸探試驗結果圖

試驗結果顯示,淤泥與上層粉質黏土、下層殘積砂質黏性土有明顯的差異,淤泥層的錐尖阻力約為0.07 ~0.21 MPa,平均值為0.14 MPa,側壁摩阻力小于10 kPa,且變化較穩定,說明淤泥層整體均勻性好、強度低、貫入難度小。

根據《工程地質手冊(第5版)》[12],可得出淤泥不排水抗剪強度約為8.92 kPa,壓縮模量為1.2 MPa,通過換算可得到淤泥層的承載力約為22.92 kPa。

3.3.2 旁壓試驗

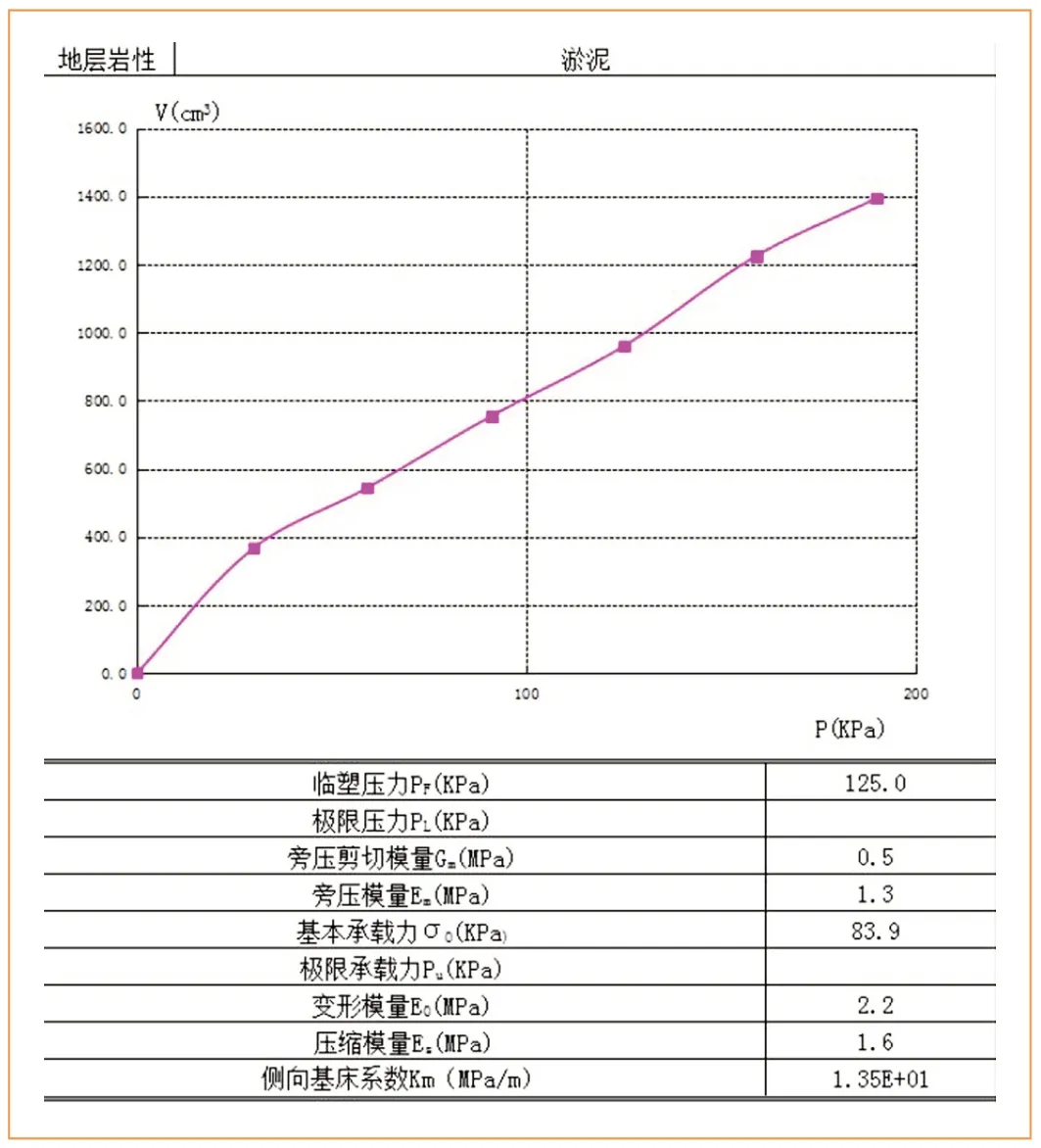

本研究針對基坑開挖范圍內的軟土開展旁壓試驗。試驗采用PM-2型預鉆式旁壓儀,標稱壓力可達5.5 MPa。試驗結果如圖5所示。

圖5 旁壓試驗結果圖

根據旁壓試驗結果可知,淤泥的旁壓模量為1.2~1.3 MPa,壓縮模量為1.5~1.6 MPa,變形模量為2.1 ~2.2 MPa,水平基床系數為0.12~0.13 MPa/m。

3.3.3 原位測試與土工試驗結果對比分析

對比靜力觸探、旁壓試驗等原位測試與土工試驗結果可知,此2類試驗的結果存在差異:原位測試得到的淤泥壓縮模量為1.2~1.6 MPa,平均值為1.4 MPa,土工試驗得到的壓縮模量平均值為1.94 MPa,原位測試結果較土工試驗結果減小27.8%;原位測試得到的淤泥不排水抗剪強度為8.92 kPa,土工試驗得到的無側限抗壓強度為19.95 kPa,換算得到不排水剪切強度為9.97 kPa,原位測試結果較土工試驗結果減小了15.06%。究其原因,可能是土工試驗的土樣在運送過程中因風干等因素丟失了部分水分,導致試驗結果數據偏高。因此,為確保基坑圍護體系的安全及穩定,建議對土工試驗得到的軟土強度指標及變形指標按照20%的比例進行折減。

4 勘察方法有效性驗證

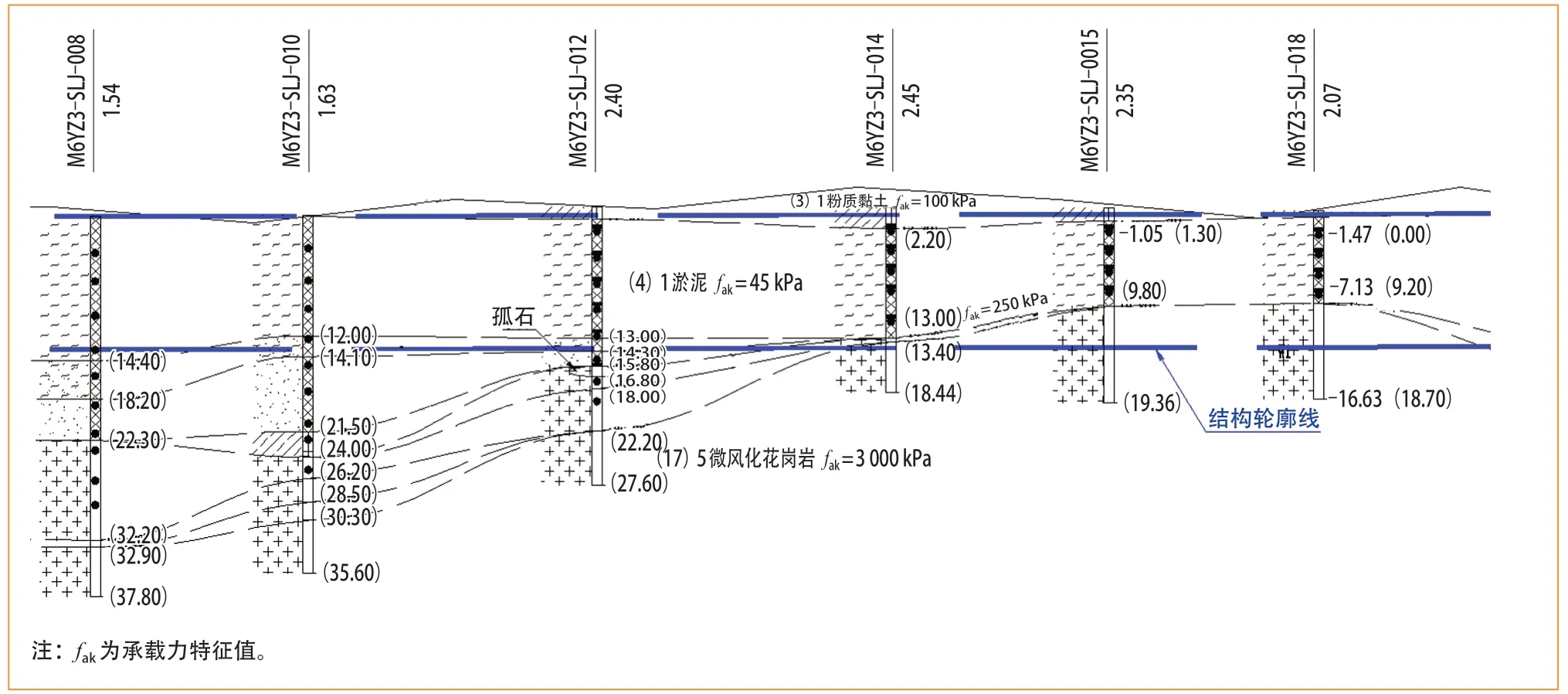

在勘察階段,本研究提出“三位一體”的綜合勘察方法,即利用機動鉆探查明地層分布特征,通過土工試驗查明軟土的物理力學參數,結合原位測試提出對土工試驗結果進行適當折減的建議。施工階段開挖揭示出的軟土特征為流塑狀、含水率高、承載力低、工程性質極差,如圖6所示,與勘察階段所揭示的特征一致,說明本研究提出勘察方法的有效性和可行性。

圖6 鉆探揭示的淤泥圖片

5 相關施工建議

(1)本工程基坑開挖范圍內的軟土多處于欠固結狀態,承載力低、壓縮性高,施工過程中,在車輛荷載的作用下,土體易發生固結沉降,引起周邊建筑物基礎及結構開裂。應根據荷載分布特征對軟土地基進行處理,確保施工設備行車安全,并同時加強對既有建筑物的變形監測。

(2)由于軟土力學性質差、強度指標低、主動土壓力大、被動土壓力小,因此基坑開挖過程中圍護結構外側的土體易產生較大的側向土壓力。應加強對基坑圍護結構的設計,建議采用地下連續墻+內支撐體系,施工階段做好基坑支撐軸力及位移監測,若發生變形或軸力超限等情況,應迅速采取處理措施。

(3)基坑底部分布有軟土,易造成隆起破壞,應加強基坑的抗隆起穩定性驗算,同時對基底軟土進行處理,增加圍護結構被動土壓力,確保圍護體系的整體穩定。

(4)軟土在地下連續墻成槽或鉆孔樁成孔過程中易產生縮孔等問題。因此,在施工過程中,可在地下連續墻兩側進行槽壁加固,改善其成槽條件。

6 結語

本文以某沿海城市深厚軟土地區地鐵車站為例,利用機動鉆探、土工試驗、原位測試“三位一體”的綜合勘察方法,獲取其基坑范圍內軟土的物理力學參數(尤其是對于基坑支護設計影響較大的強度及變形參數),并通過對上述方法獲得的勘察結果進行比較,提出軟土強度及變形參數的合理取值建議,以期為基坑工程設計及施工提供詳實可靠的地質依據。