工業強桂戰略背景下模具制造專業高技能人才培養的創新實踐

馬蓮芝,劉曉輝

(1.廣西南寧技師學院,廣西 南寧 530007;2.廣西機電技師學院,廣西 柳州 545005)

0 引言

全面加快建設制造強國,是新時代給予產業工人技能報國的重大機遇。然而,工業是立國之本,工業穩則經濟穩。工業化離不開技術工人隊伍作保證,工業強國都是技師技工的大國。廣西機械和高端裝備制造產業是新時期推動經濟轉型發展、實現高質量增長的重要引擎,為模具行業提供了穩定發展的契機,培養具有模具制造技術的高技能人才需求尤為迫切[1,2]。

技師學院作為技工教育的最高層次,擔負著培養高素質技術技能人才重要使命。廣西南寧技師學院,聚焦區域汽車、工程機械、鋁深加等高端裝備制造企業對模具專業人才需求,立足解決教學中突出問題,堅持“高端引領、校企合作、多元辦學、內涵發展”的辦學理念,2015 年引進中德(巴伐利亞)模具制造專業高技能人才實訓基地合作項目,歷時8 年時間的探索與實踐,逐漸建成了廣西區內具有示范作用的“雙元制”培訓基地。通過優化模具制造專業建設,創新中德巴伐利亞雙元制本土化人才培養教學改革,形成具有特色的教學成果,為廣西玉柴集團、柳州五菱、廣西美斯達集團柯瑞機械設備有限公司、廣西南南鋁加工有限公司等本地先進裝備制造業發展提供技術技能人才支撐,為實現廣西工業強桂戰略目標貢獻力量。

1 模具制造專業人才培養存在的問題

1.1 模具制造專業人才培養定位與區域產業需求匹配度“低”

學校模具制造專業人才培養定位不精準,區域產業優化升級要求中職模具專業技能人才實踐能力加強,學生的實際崗位能力與行業(企業)對本專業中職畢業生的崗位需求存在著一定距離,二者匹配度“低”。

1.2 模具制造專業課程結構不合理,影響技能人才培養質量,服務產業效能“弱”

學校模具制造專業的課程結構不合理,導致學生所學知識和技能與崗位能力脫節、學生職業素養和專業素養脫節,人才培養質量不高需要進行專業課程體系的重構。

1.3 模具制造專業學業評價內容和形式單一,評價體系不科學,適應企業用人標準“難”

學校模具制造專業學業評價內容主要以專業知識和專業技能的終結性評價為主,忽視了對專業素養和職業素養、職業能力方面的過程性評價,評價內容和形式單一,與企業對學生的能力要求不一致,成為影響符合企業用人標準及實現專業人才培養目標的主要矛盾。要解決這些矛盾,必須建立有利于學生提高就業競爭力的學生學業評價體系,保證模具制造專業人才培養目標的實現。

2 創新模具制造專業高技能人才培養的具體做法

2.1 中外融通,創新教學組織方式,構建雙元制本土化人才培養模式

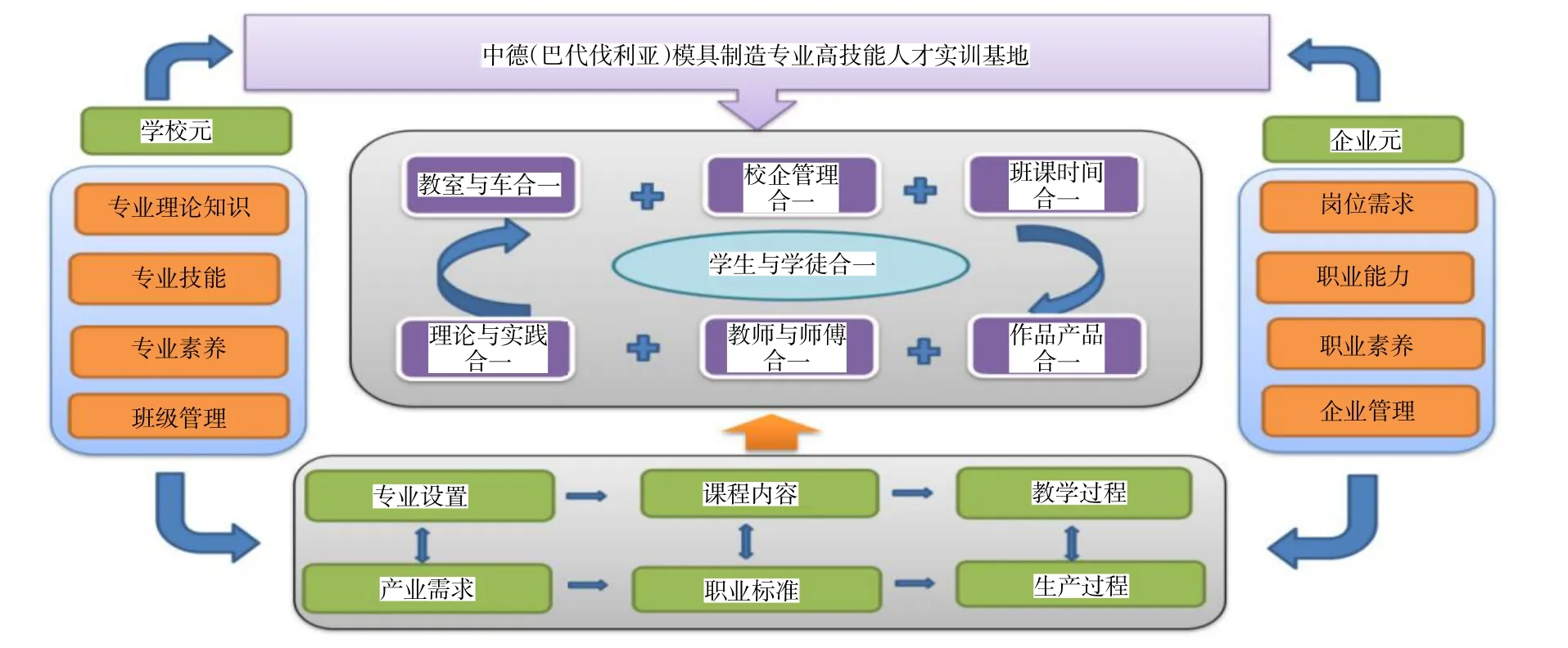

模具制造專業雙元制本土化人才培養定位為工業強桂戰略提供技術技能人才支撐。通過引進中德模具制造專業高技能人才實訓基地合作項目,調研模具制造企業崗位需求,協同校企行各方資源,將德國企業“一元”的實訓車間布局和設備配置方案引入到學校,將“學校元”與“企業元”要素融合在“基地元”[3,4]。按企業管理模式貫穿教學始終,將典型工作任務工作過程與教學內容有機統一,實現了“教室與車間合一、理論與實踐合一、教師與師傅合一、學生與學徒合一、上課時間與上班時間合一、教學管理與企業管理合一、作品與產品合一”的“七合一”,構建“學校+基地+企業”七合一雙元制模具制造專業本土化人才培養模式。如圖1 所示。

圖1 “學校+基地+企業”七合一雙元制模具制造專業本土化人才培養模式

2.2 標準融匯,聚焦模具制造專業人才層次定位,重構課程體系

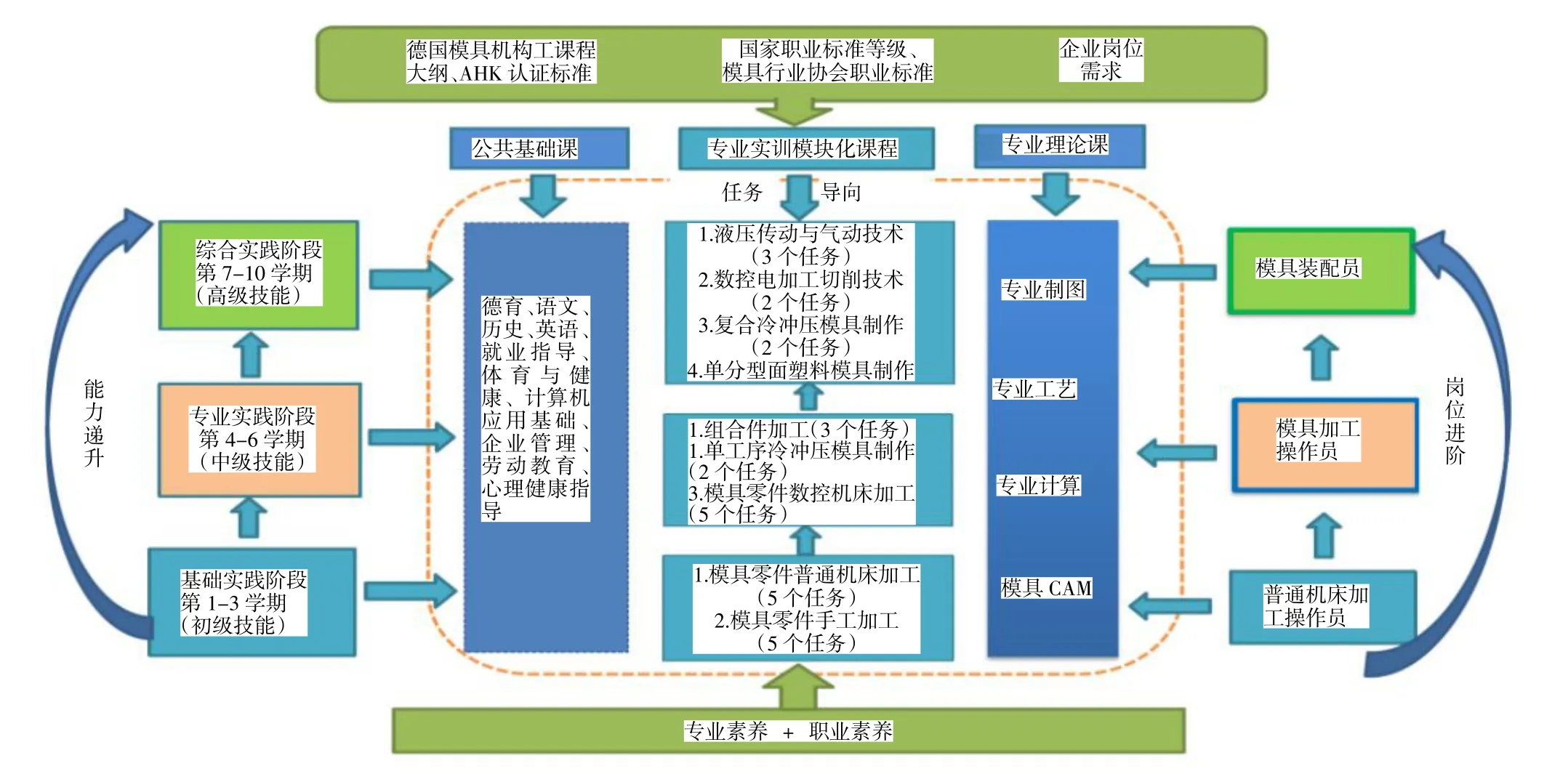

模具制造專業以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導思想,落實立德樹人的根本任務,針對五年制模具制造高級工專業,融合德國模具機械工課程大綱、《中等職業學校模具制造專業教學標準》《模具制造專業國家技能人才培養工學一體化課程標準(試用)》和企業崗位需求,重構雙元制模具制造專業本土模塊化課程體系。將目前模具企業廣泛應用新工藝、新技術、新標準融入專業教學,建設真實崗位實踐環境,聘用企業師資,開發本土特色專業實訓模塊化課程的教學實踐任務,按照“基礎實踐、專業實踐、綜合實踐”三個階段,對應初、中、高級能力培養,實現“普通機床操作”“模具加工”“模具裝配”崗位進階,突出學生職業素養+專業素養的養成訓練,創新課程體系,實現學生所學知識和技能與崗位能力有效銜接,構建“任務導向、能力遞升、崗位進階”模具制造專業模塊化課程體系。如圖2 所示。

圖2 模具制造專業“任務導向、能力提升、崗位進階”模塊化課程體系

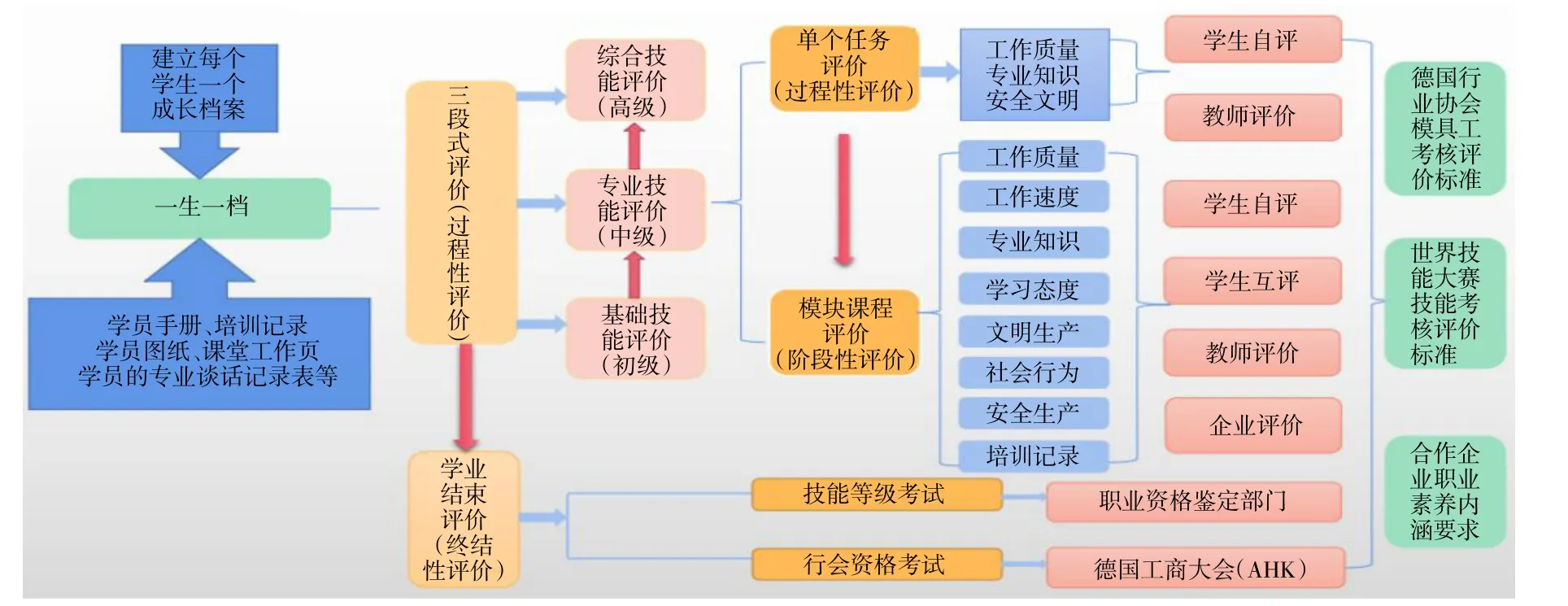

2.3 校企融合,聚焦人才培養質量,優化學業評價體系

模具制造專業聚焦培養具有高素質的技術技能人才,為每個學生系統建立個人學習檔案,將世界技能大賽技能考核評價標準、德國模具工考核項目指標、合作企業職業素養要求等內容,融入到學生學業評價的全過程,體現在“工作質量、工作速度、專業知識、專業技能、學習態度、文明生產、社會行為、安全生產、培訓記錄”等多個方面,全面記錄學生學業過程性評價及終結性評價,創新學業評價體系。入檔資料包括學生的學員手冊、培訓記錄、學生圖紙、課堂工作頁、學員的專業談話記錄表等,全面記錄學生在專業能力、社會能力和方法能力生成的全過程。三階段的過程性評價,包括有“單個任務評價”“專業實訓模塊化課程”的綜合評價及學業結束后終結性評價,構建了模具制造專業“一人一檔三階多維”的學業評價體系。如圖3 所示。

圖3 模具制造專業“一人一檔三階多維”的學業評價體系

此外,通過本項目的實施,模擬德國生產企業的標準對實訓車間進行優化,設置實訓車間3 個,將企業的管理模式和要求融入課程安排、教學管理、學生日常教育等環節構建“產學”融合的教學場地和“教學實訓+企業實習”相融合的教學、管理模式;組建一支由德國培訓師、國內培訓專家、校內專業教師組成的教學團隊,構建“梯隊式”雙元師資培養模式,打造具備“模具專業國際水平教學標準”的教學團隊,實現專兼結合、結構合理的“雙師型”及“一體化”師資隊伍建設,以保障中德巴伐利亞雙元制本土化教學改革。

3 模具制造專業高技能人才培養創新實踐成效

3.1 人才培養質量顯著提升,為工業強桂高端制造業提供智力支撐

模具制造專業融合德國模具機械工課程大綱、AHK 認證標準、國家職業標準等級和企業崗位需求,實施中德雙元制本土化教學改革,創新雙元基地育人模式,培養以模具制造技術為核心的高端制造高技能人才5000 多人次,就業率達98.7%,學生技能等級考證率98%以上,獲得廣西柯瑞機械設備有限公司、南南鋁業股份有限公司、南寧燎旺車燈股份有限公司等區內20 多家重點企業好評率98%以上。

3.2 產教融合、校企合作,為服務工業強桂高端制造業可持續發展提供驅動

服務區域先進制造業升級改造,深入開展校企合作。與廣西“雙百雙新”企業共建大師工作室3 項,參與企業技術革新項目14 項,獲國家實用新型專利和軟件著作15 項,轉化經濟效益1400 多萬。先后與國家級“小巨人”單位、廣西專精特新企業開展訂單班、企業新型學徒制班200 多人,累計為企業產業工人技能提升培訓1.8 萬人。

3.3 成果推廣應用,為工業強桂培養高端制造技能人才做貢獻

成果輻射300 多所學校和企業。得到職業網、人社網、八桂職教網、廣西日報、南寧日報、柳州日報、南國早報等30 多家媒體先后報道和網絡轉載,僅全國現場觀摩會瀏覽超過43 萬人次,反響強烈,起到示范引領效果。

4 結語

通過中德(巴伐利亞)模具制造專業高技能人才實訓基地合作項目本土化實踐,融合“學校元”與“企業元”各發展要素,進行經驗萃取,創新形成“‘學校+基地+企業’七合一”雙元制模具制造專業高技能人才本土化培養模式;融合德國模具機械工課程大綱、國家職業標準等級和企業崗位需求,構建“任務導向、能力遞升、崗位進階”雙元制模具制造專業本土模塊化課程體系;優化專業教學實訓環境,打造專兼結合、結構合理的“雙師型”(“一體化”)師資隊伍;強化學生“職業素養+專業素養”培養,建立“一人一檔三階多維”學業評價體系。通過全面提高高端制造類技術技能人才培養質量和專業建設水平,實現產學研協同創新,提升社會服務能力,服務廣西區域經濟轉型升級及工業強桂戰略,助推了“中國制造2025”[5]。