基于多維城鄉差異化人地特征的城區范圍識別方法

張歡 趙志慶 王偉 黃玫

摘要:研究目的:基于概念辨析與方法演進分析,從城鄉差異化人地特征入手,構建指標量化下的城區范圍識別方法并應用于107個樣本城市進行準確度校驗。研究方法:文獻資料法、歸納演繹法、實證分析法。研究結果:(1)城區概念中的實體地域認知日益深化,現有多類指標篩選法、遙感影像識別法、大數據與人工智能識別法三類識別方法且具有差異化應用特征;(2)可從人口、土地、產業、環境4個維度選取差異化特征要素并確定指標條件,構建以實體地域為基礎的城區范圍識別方法;(3)借助影像數據、矢量數據和統計數據,依次通過初步篩選獲得城區初始范圍,通過圖斑功能、連接度、邊界核查等判斷獲得城區實體地域范圍,通過圖斑占比、市政公用和公共服務設施等分析獲得城區范圍;(4)在方法準確度校驗中,105個樣本城市的城區實體地域范圍面積與同年度建成區面積平均偏差為21.2%,趨勢線斜率為0.825,判定方法有效。研究結論:本方法可應用于全國各區域城市的城區范圍識別,未來可在人口指標增補、統計精度提升等方面進行優化并開展鎮區、鄉村空間識別的延續性研究。

關鍵詞:城區范圍;城區實體地域范圍;人地特征;城鄉差異;國土空間規劃

中圖分類號:F301.23 文獻標志碼:A 文章編號:1001-8158(2023)02-0021-12

基金項目:國家自然科學基金面上項目(52278055);國家自然科學基金國際(地區)合作與交流項目(T2261139560)。

城區范圍作為矢量化空間邊界,同時反映了城市在土地利用、設施建設、社會經濟等方面的綜合特征,具有從生產、生活、生態多維度描述國土空間現狀的價值。城區范圍作為城鄉空間的核心組成部分,也是土地管理和城市治理政策制定的依據。以指標量化為基礎的識別方法對城鄉劃分統計和城鎮化發展研究均具有重要意義。另外,城區范圍作為國土空間規劃的空間基底,是地方工作底圖統一及共享信息平臺建設的基礎,對國土資源利用情況實施動態監測的同時,輔助頂層設計對空間資源配置進行優化,實現長效治理。

然而目前我國城區范圍概念仍存在相似表述多、統一性弱問題,這與城鄉發展和規劃實踐工作的復雜性息息相關。例如:從行政建制角度定義的“城市”和“市區”;從實際建設角度定義的“城市建成區”“城市型建成區”“城市實體地域”;從規劃實踐角度衍生出的“城市規劃區”“中心城區”“主城區”等[1]。以上概念在內涵和應用上均與城區范圍產生交叉,識別方法也不盡相同,給各學科進行城市研究、各部門開展實際工作帶來困難。因此,明晰城區范圍基礎概念并確定科學合理的識別方法成為新時期推動國土空間高質量發展的關鍵。

本文在充分比較現有概念基礎上,立足于我國城市發展現狀,從人地特征視角挖掘城市和鎮村空間發展的差異性,通過適宜性指標的設置來實現城區范圍識別。雖然受限于數據的不完全統計和不充分獲取,但總體上不僅以定量識別優化了原有定性思路,增強了技術路線的科學性和準確度,而且應用于全國107個樣本城市進行了試驗調整和改善提升,具有較高實踐價值。同時依據面積數據和矢量成果對全國各區域城市空間發展的規律特征和差異特征進行了初步分析,作為未來方法優化和城市空間研究的前提。

1 概念回顧及方法演進分析

1.1 城區概念的實體化轉向

從加拿大、美國、英國對城市地區及相近概念的定義分析,人口聚集和土地覆蓋特征是城市地區識別的主要依據(表1)。依托全國統一標準的人口普查數據,通過對柵格單元內人口數量和密度的測算,實現對城市地區的等級劃分。雖然土地建成面積、空間連接、功能利用等特征并未在定義中過多提及,但在實踐中同為關鍵性核查指標:連接及毗鄰程度判定、土地形態識別、各類非居住功能的取舍一并構成了美國城市地區劃定的補充條款[2];英國則以國家土地利用數據庫為依托,對土地使用類型、柵格單元相鄰度、土地斑塊面積和連接度進行測算,繪制建成區范圍[3-4]。

中國城區范圍概念隨城鄉建設的推進和治理需求的增強不斷演進,城市、城市建成區、市區、城區等相關概念依次出現在城鄉劃分統計及相關領域的標準文件中,對其認知經歷了行政地域向實體地域的轉變,尤其是2006年《關于統計上劃分城鄉的暫行規定》和2008年《統計上劃分城鄉的規定》對“實際建設”的解釋,弱化了行政建制的核心度,提升了對建成環境的關注度,奠定了實體地域作為城區范圍的空間基礎[5](表2)。同時,上述概念在歷次全國性人口普查工作中的應用效果也證實了將關注點由行政地域轉向實體地域的必要性。首先,1955年文件中的城市概念應用在了第二、三、四次全國人口普查工作中,雖然立足于行政建制,但與當時我國城鎮化水平低下、城鎮與鄉村界線較穩定、城市建設還未大量開展的現實情況相對應,因此并未使結果出現大的偏差;隨后由于中國城鎮化進程加快,國務院于1984年和1986年先后批轉了民政部的《關于調整建制鎮標準的報告》和《關于調整設市標準和市領導縣條件的報告》,放寬了市鎮建制標準,導致按原有口徑統計的城鎮地域包含大量農村地區,使計算得出的城鎮化率遠遠高于真實水平,因此分別在1990年和1999年對規定進行了調整;最后進入21世紀,城市規模的快速擴張以及各類園區、新區建設使城區建設逐漸突破最小行政建制的空間界限向外蔓延,因此各類文件再次強化對實際建設的解釋,實體地域擁有了更加明確的內涵[6-7]。

由此可知,從單一行政建制對城區范圍進行定義具有局限性,城市建設速度的加快、城鎮村建制的口徑調整均可對其空間范圍產生影響。而立足于實體地域,以城市實際建設為基礎進行定義,雖然仍存在精細度不夠、量化指標不足的問題,但由于關注到了城市發展的本質特征,因此具有真實反映城市建設情況的價值[8]。

1.2 識別方法的多類型對比

綜合諸多學者在城區及相近空間范圍識別方面的研究成果,可將現有識別方法劃分為三類:一是根據城市發展特征設置一系列量化指標條件,對空間范圍進行篩選,最終獲得城區范圍;二是以遙感影像為基礎進行識別提取;三是依托大數據和人工智能等多源數據和計算機技術進行空間識別。因方法具有不同優勢和局限性,為甄選出可應用于全國城市的識別方法,在此對其利弊進行分析。

(1)多類指標篩選法:從人口聚集程度、城鎮化水平、非農化水平、土地建成情況、設施完備程度等方面選取相應指標對待核查區域進行篩選,據此獲得可靠的空間范圍[9]。因涉及指標種類較多,得以從不同方面對篩查結果進行校核,屬于基礎且可靠的方法。但在指標統一性和數據獲取度上存在問題:不同學者采用的指標種類和數值有所差異,且研究往往以單個或區域少量城市為樣本,不一定適用于全國城市;人口密度、非農化水平、基礎設施等統計數據需要大量調研,其結果的準確性難以保障[10-11]。

(2)遙感影像識別法:將真實影像作為數據基礎,以基于用地功能的土地利用分類和基于物理特征的地表覆蓋分類為依據,采用遙感和GIS技術提取城區邊界,在應用中包括傳統監督分類法、遙感指數分類法、遙感模擬增長法、正一反向綜合法、多代理分割和分類算法、模糊分類法、層次分類法、集成迭代功能區提取法和基于高分辨率影像的城區邊界半自動提取方法[12-14]。通過該方法獲取的城區范圍客觀性和真實性較強,但數據獲取與處理成為難點:處理高分辨率影像涉及的數據量大,難以快速獲取空間邊界,而中低分辨率影像精度不夠,易出現混合像元、光譜混淆現象,使邊界細節模糊;另一方面因管理水平有限,部分城市存在數據獲取和更新上的困難,難以保證在同一時點獲取相同精度數據,使得到的邊界成果不具有城市間橫向對比的價值。

(3)大數據與人工智能識別法:夜間燈光、POI、手機信令、車輛軌跡等數據逐漸被應用于城區范圍識別,通過對數據的可視化處理提取空間邊界,具有數據量大和反映實時特征的優勢[15-18]。但由于數據并非完全開源,偏遠地區與經濟不發達地區數據缺失較多,導致難以在不同城市劃定統一參數標準。同時因數據的實時特征,需要長期記錄分析才能確定數據源是否可靠。

由各方法應用特征可知,基于城鄉差異化特征的多類指標篩選法更適用于全國城市,技術門檻較低且能從多角度對空間范圍進行校核,只是在指標選擇上需要兼顧數據的可獲取性和準確性。同時可將另兩種方法作為輔助方法,對有條件的城市進行二次校核。

1.3 差異化特征要素的篩選

由概念及方法分析可知,現有研究多從城鄉差異化特征要素提取和指標設置來確定城區范圍,其中,人口規模、人口密度等反映人口聚集特征;建設用地比例、地塊連接程度等反映土地建成現狀;非農化水平等反映產業類別;基礎設施情況等反映城市人居環境品質 [19-22]。

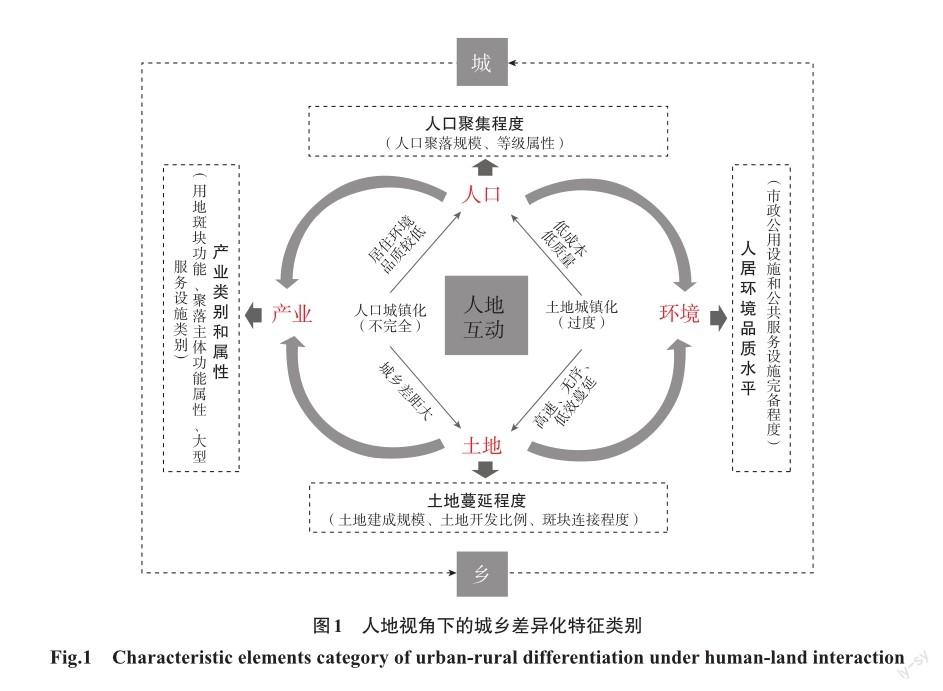

城區范圍這一空間概念包含了復雜的人地關系,是在人類與地理環境之間的相互作用下產生的。隨著人地互動在城鎮化進程中的深入,城、鎮、村之間的差異化特征種類持續擴充、要素不斷增多,不僅包括土地和人口兩個最基本種類,還囊括了反映社會經濟的產業特征和反映居住品質的環境特征,最終構成以人口、土地為中心,以產業、環境為衍生的城鄉差異化人地特征群。由此來看,對城區范圍的判斷不僅是對空間的識別,更包含了對人地關系差異性的判斷。該過程主要針對城市邊緣地區,通過重點核查區域內建成環境是否具有城市屬性,實現對城區范圍的甄別。因此,本文選取“人口—土地—產業—環境”4個維度的城、鎮、村差異化特征要素作為識別方法的指標設置對象,其中,人口特征著重反映區域人口聚集程度,包括對人口聚落規模及等級的認知,反映在城區最小統計單元的精細度劃分上;土地特征重在反映建成環境的蔓延程度,通過土地建成規模、土地開發比例和斑塊連接程度進行測算;產業特征強調反映城市職能的產業類別,涉及用地斑塊功能、聚落功能及大型服務設施功能;環境特征意在測度人居環境品質的真實水平,包括市政公用設施和公共服務設施完備程度調查(圖1)。

2 城區范圍識別方法的構建

2.1 數據分類與處理

城區范圍識別過程中應用到的數據類別包括影像數據、矢量數據和統計數據,這些數據或基于真實影像,或通過標準統一的全國性或區域性普查獲得,較為真實可靠(表3)。其中,影像數據是指“行政區內不低于2 m分辨率的遙感影像”,應用于連接條件中的阻隔判斷以及其他環節的空間核查,高效識別出河流、高速公路、鐵路等阻隔要素以及橋梁、涵洞、隧道等連接要素,以判斷用地斑塊間的連接程度。矢量數據包括“市級行政區矢量邊界、城鎮開發邊界、生態保護紅線、永久基本農田界線”、“全國國土調查或年度變更調查數據”和“城區最小統計單元空間管轄范圍”,分別用于城區范圍與各類邊界的包含關系核查、城區初始范圍確定及圖斑類別核查、設施核查和計算城區實體地域面積占行政轄區總面積比例。統計數據是指各城區最小統計單元內的市政公用設施和公共服務設施現狀配置狀況,是設施核查的依據,數據的獲取充分結合地方實際,在問卷調查、連線訪談、實地踏勘、內業圖紙查詢等傳統調研方式基礎上,充分利用地方政務信息管理平臺、大數據等信息源,實現對全域的精準核查。

2.2 識別方法與流程

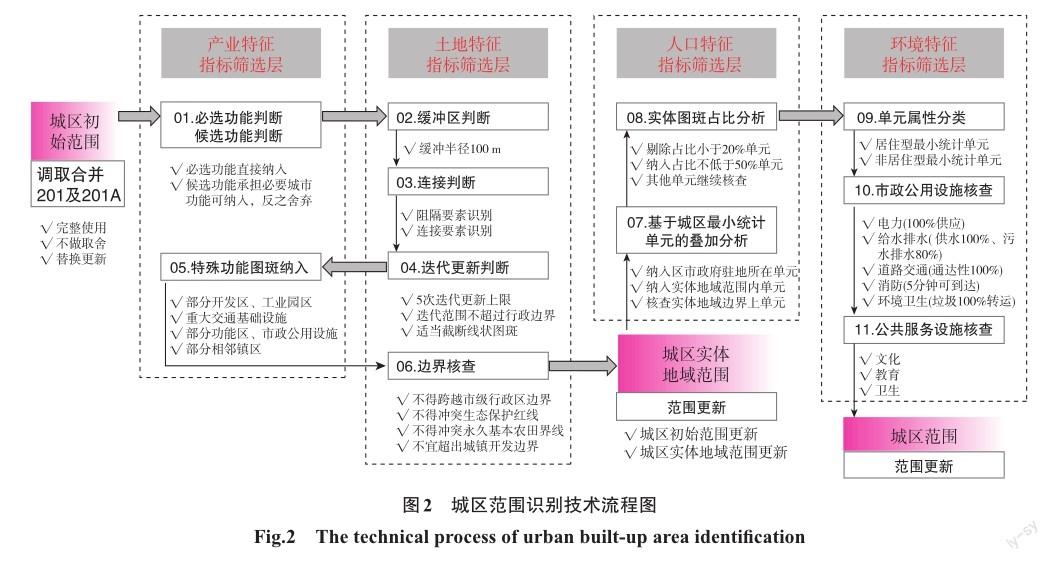

方法平衡理論邏輯的科學合理性和實踐邏輯的可實施性,通過“人口—土地—產業—環境”4個維度特征要素指標的層層篩選,圍繞城區建設“量”與“質”的核準制定技術路線(圖2)。其中,城區初始范圍的確定緊密結合全國國土調查數據,將201(城市)和201A(城市獨立工業用地)圖層合并作為反映核心建成環境的空間基底;從初始范圍到實體地域范圍,對緊密圍繞在核心建成區周邊的土地斑塊進行拾取,以100 m為半徑納入緩沖區,剔除被鐵路、河流、高速公路等阻隔要素阻斷的外圍圖斑,并以5次為迭代上限,在最小統計單元內考查飛地、邊緣處鎮區粘連等建成現狀并進行篩選,得到城區實體地域范圍;從城區實體地域范圍到城區范圍,在疊加城區最小統計單元邊界基礎上,直接將實體地域完全包絡的內部最小統計單元納入城區,僅對實體地域邊緣最小統計單元進行實體圖斑占比分析,剔除占比低于20%的單元,納入占比高于50%的單元,并對剩余單元進行屬性統計和設施核查:居住型單元需同時滿足5項市政公用設施條件和3項公共服務設施條件;非居住型單元滿足5項市政公用設施條件即可。據此篩選出符合城市特征的城區最小統計單元,得到相對穩定的城區范圍。

3 面向中國多樣本城市的試驗結果

3.1 識別方法的準確度校驗

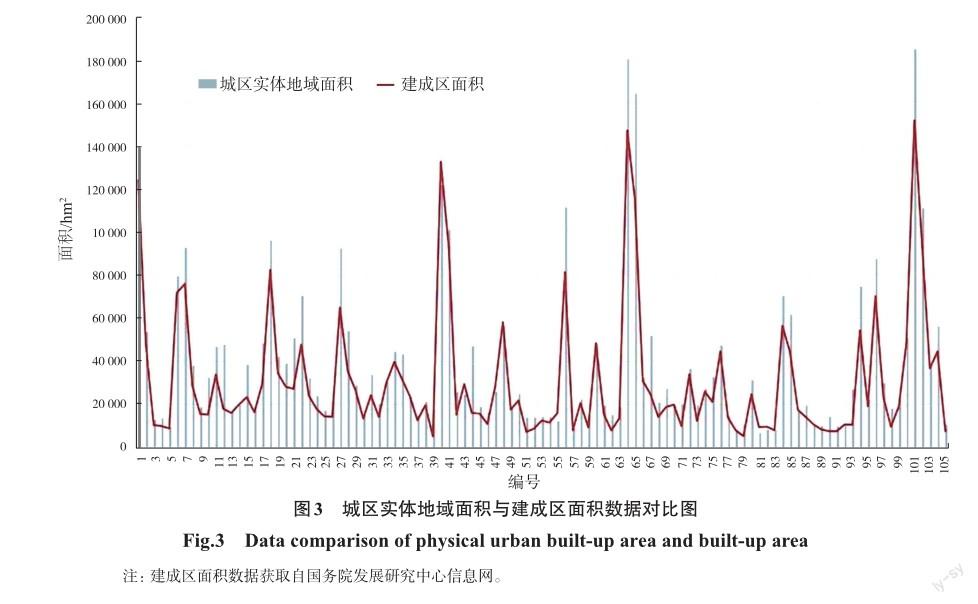

研究通過多輪試劃得到107個樣本城市的城區實體地域范圍和城區范圍數據。為檢驗方法準確度將得到的實體地域面積與同城市同年度建成區面積進行比較分析。之所以選擇上述兩組數據,一是由于實體地域面積與由最小統計單元組成的城區范圍數據相比更為客觀,不會因行政轄區面積的增大而使比較結果發生較大偏差;二是因為建成區概念與本文城區實體地域范圍概念較為相近,二者雖然在統計部門、口徑和方法上存在差異,但整體反映的均是城市中心區域的建成現狀,在內涵上具有一致性。

由于建成區面積數據的缺失,這里剔除2個樣本城市進行檢驗。從直觀對比結果看,在105個樣本中,85.7%城市的實體地域面積大于建成區面積,兩組數據的變化趨勢基本一致(圖3)。為進一步了解二者差異性,本文以實體地域面積為橫坐標,以建成區面積為縱坐標,將各樣本城市的一對面積值圖示在二維坐標系內并擬合出一條線性趨勢函數。發現各數據點均勻分布在趨勢線周圍,初步說明本方法得到的結果具有可信度(圖4)。經計算,趨勢線斜率為0.825,兩組數據平均偏差為21.2%。產生差異的原因,經初步分析可能存在于以下幾個方面:(1)數據統計時點不同。本方法應用的基礎數據為第三次全國國土調查數據,統一時點為2019年底;建成區則選用2019年樣本城市的面積數據。雖然均代表2019年建成環境特征,但在實際統計過程中難免有時點上的偏差,導致數據有出入。(2)統計流程不同。本方法基于城鄉差異化特征的指標量化實現對城區范圍的識別,通過設置指標數值盡量規避主觀判斷誤差;建成區數據則由規劃和土地部門參與,參照控制性詳細規劃審批用地規模等指標進行匯總,并未出臺明確的量化統計標準,在此過程中極易遺漏現已建設但尚未通過審批的用地,導致結果不同。(3)統計標準不同。相較于建成區認定,本方法識別的實體地域范圍不僅包括城市建設用地,還將部分濕地、林地、草地、水域及水利設施圖斑設置為候選地類,若其功能確與城市發展相關,則考慮納入實體地域范圍。另外,本方法還將與核心建設有一定距離、未能集中連片發展的國家級或省級開發區、重大交通基礎設施、市政公用設施和相鄰鎮區作為核查對象,視情況納入實體范圍。以上納入規則的差異使部分用地得以納入實體地域范圍而未納入建成區范圍,導致二者結果上的偏差。

3.2 樣本數據的分布特征

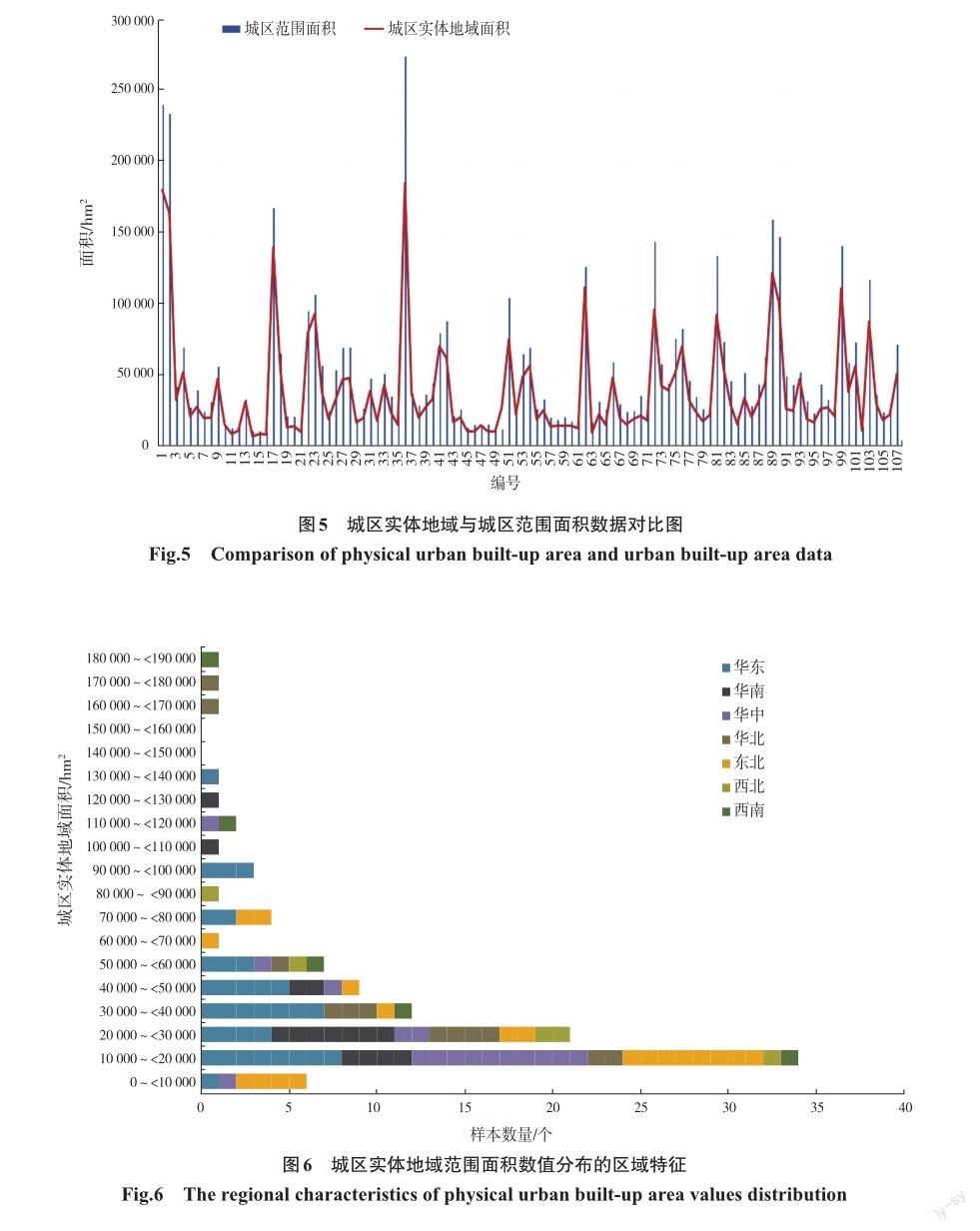

此次試驗選擇107個國審城市作為樣本,遍布我國華北(12個)、東北(20個)、華東(31個)、華南(17個)、華中(17個)、西南(5個)和西北(5個)7大片區,具有區域廣泛、類型多樣的特征。從數據對比結果看,97.2%樣本城市的城區范圍面積大于城區實體地域范圍面積,甚至部分城市由于實體地域所在最小統計單元范圍遠大于實體地域范圍,導致二者差值達到了34.43%(圖5)。總體來看,兩組數據雖然在趨勢上具有一致性,但因行政轄區劃分仍存在差異,因此在成果應用時需恰當選擇數值類別。例如:實體地域側重反映城市建設的客觀事實;城區范圍則在此基礎上疊加了質量分析且便于行政管理。另外可對城區范圍面積持平或明顯小于實體地域面積的樣本城市進行深入研究,其邊緣區域發展往往具有低質蔓延特征,基礎設施等環境質量不高,才會導致大部分最小統計單元被剔出城區范圍。

3.3 城市空間發展的區域差異

通過各片區樣本城市的數據分布特征,可初步判斷全國各區域城市的空間發展差異。從整體趨勢看,各片區樣本城市在實體地域范圍與城區范圍面積的區間分布上具有同一性,且前者趨勢性更加明顯(圖6)。這里選擇城區實體地域范圍面積數據進行分析,其中:華東地區城市實體地域面積廣泛分布于各個區間段,尤其集中于[10 000,60 000)范圍且分布均勻,說明城市發展規模多樣且態勢良好;華南地區樣本城市數據集中于[20 000,30 000)和[10 000,20 000)區間,整體規模適中,也有少量城市規模較大,處于[120 000,130 000)范圍;華中地區樣本城市數據集中于[10 000,20 000)區間,城市發展規模較為類似;華北地區樣本城市數據均勻分布在[10 000,20 000)、[20 000,30 000)、[30 000,40 000)三個區間,同時少量城市規模達到樣本最大值;東北地區樣本城市發展規模相對較小,基本處于20 000 hm2以下;西北、西南地區樣本過少,故不作討論。

同時結合空間矢量圖發現:以齊齊哈爾市、雞西市、伊春市為代表的諸多東北城市呈現不同程度的收縮態勢,該類城市從初始范圍向實體地域拓展時變化十分微小且城區范圍在實體地域基礎上出現內擴,說明不僅城市建設未明顯拓展,而且城區邊緣發展質量也未達到城市標準(圖7(a))。相反,連綿發展成為華東、華南地區城市空間發展的重要模式,尤其是從初始范圍向實體地域的蔓延十分明顯,城區外圍存在大量建設用地,致使鎮區、城區相互交錯,尤其是東部沿海地區、“南京—上海”沿長江發展走廊、“蘇錫常”環太湖區域、粵港澳大灣區、東南沿海地區一體化發展格局尤為明顯(圖7(b))。

4 結論和討論

4.1 結論

本文基于城鄉在人口、土地、產業、環境4個維度的差異化特征,建立了一套以指標量化為基礎的城區范圍識別方法,并將其應用于全國107個樣本城市,依次獲得城區實體地域范圍和城區范圍,并得出以下結論。

(1)通過對國內外城區范圍研究梳理可知:在概念上存在由單一行政建制向多維實際建設特征的變化趨勢,實體地域內涵更加明確;在方法上可大致分為多類指標篩選法、遙感影像識別法、大數據與人工智能識別法三類,其中多類指標篩選法因技術門檻低且可從多角度對空間范圍進行校核,適宜廣泛應用,其余兩類因對數據和技術有較高要求,更適合作為輔助方法。

(2)通過對城鄉差異化特征要素的篩選,提出可構成以人口、土地為中心,以產業、環境為衍生的要素集合并設置相應指標,實現對人口聚集程度、建成區蔓延程度、土地功能類別、人居環境質量的測度,構建以實體地域為基礎的城區范圍識別方法。

(3)方法依據各類影像數據、矢量數據和統計數據,依次篩選獲得城區初始范圍、城區實體地域范圍和城區范圍。其中,將三調數據中的城市和城市獨立工業用地合并作為初始范圍;對初始范圍進行圖斑功能判斷及納入、緩沖區判斷、連接判斷、迭代更新、特殊功能圖斑納入、邊界核查等步驟以獲取實體地域范圍;疊加城區最小統計單元進行圖斑占比分析、單元屬性分類、市政公用和公共服務設施核查得到城區范圍。

(4)方法經檢驗具有科學性和可行性,可廣泛應用于全國城市。檢驗過程將城區實體地域范圍數據與同年度建成區數據相比較,得出二者平均偏差21.2%,趨勢線斜率0.825,數據點坐標均勻分布于趨勢線兩側,證明方法具有準確性。經分析差異來源于數據時點、統計流程和統計標準的不同。同時發現,因最小統計單元行政轄區面積大于相應圖斑面積,97.2%樣本城市的城區范圍面積大于城區實體地域范圍面積;數據分布在樣本城市中具有區域差異,分別在我國東北地區和南部地區初步觀測到城市收縮和蔓延現象。

4.2 討論

方法融合了國土、規劃、地理、測繪和遙感等多學科多領域知識基礎和技術原理,充分吸納了原有“建成區”概念,豐富并細化了各項量化指標,為后續學術研究、實踐管理工作提供了統一標準,可與城市體檢、城市蔓延、城鎮化發展、國土利用監督反饋、城市形態等研究內容相結合,推動學科知識水平和城市治理水平的提升。但因人口和行政邊界等數據難以獲取,方法舍棄了代表城鄉顯著差異的人口聚集特征,并降低了最小統計單元精度,因此從方法優化角度進行如下討論。

(1)人口數據完善下的量化指標增補。研究曾嘗試將25人/hm2和50人/hm2的人口密度指標納入技術流程并應用在前期試驗。但從結果來看,一方面,因地形、形態因素,部分網格狀城市人口密度不具有明顯由內向外逐級遞減的規律性,且部分邊遠城市難以滿足人口密度最低要求,若針對不同區域設置多個門檻值,又會大幅增加方法復雜性和實施難度。另一方面,人口數據存在難以獲取問題。統計部門每10年對全國常住人口進行普查,準確度高但間隔時間長;公安部門雖然進行年度數據更新,但開展的是以戶籍人口為基礎的統計,難以反映人口真實聚集程度。另外人口和最小統計單元空間數據存在不符現象,使人口密度值無從計算。因此現階段暫未設置人口密度指標,僅以最小統計單元的規模等級初步反映人口聚集屬性。未來在城市數據管理能力不斷增強和全國性統計工作有序推進基礎上,可考慮依托政府統計數據及手機信令等信息源,實現人口與空間數據的精準獲取,得出城鄉人口密度的分異特征并將其作為參考指標之一。

(2)空間數據健全后的統計精度提升。最初方法將居(村)民委員會轄區作為核查精度,但在前期試驗中發現村民委員會轄區邊界可通過第三次全國國土調查獲取,但地方城市并未對居民委員會轄區邊界進行過統計,這為實體地域面積占比的計算以及設施條件的核查帶來困難。因此方法在保留原有精度基礎上,將最小統計單元核查精度放寬至街道(鎮)級別,雖然增大了單個最小統計單元劃入或劃出對城區范圍增減幅度的影響,但保障了方法的可實施性。隨著地方治理能力的提升,可逐步掌握細化至居村民委員會轄區的矢量數據,動態調整方法細節,獲得更精準的空間結果。

城區范圍識別方法的探索對國土空間規劃背景下的綜合治理與城鄉發展研究意義重大,不僅使城區范圍的識別更加科學規范,也為后續城鄉劃分統計中鎮區與鄉村的空間識別和發展特征分析奠定了基礎,使包括城區、鎮區、鄉村在內的國土空間研究更加全面豐富。

致謝:感謝《城區范圍確定規程》編寫組全體成員為本文的不斷深化和日益完善所做出的重要貢獻!

參考文獻(References):

[1] 陳曉雪,馮健.城市地域概念辨析及研究進展綜述[J] .城市發展研究,2020,27(12):62 - 69.

[2] 衣霄翔,董慰,張歡. 美國城市地區劃定方法及其演變對我國的啟示[J] .國際城市規劃, 2021, 36(1):69 - 75.

[3] 沈潔,羅翔. 英國城鄉地域的劃分:標準、方法與歷程[J] .規劃師, 2015, 31(8):139 - 144.

[4] 楊歡.英格蘭城鄉空間劃分體系演進及其借鑒意義[J] .國際城市規劃,2017,32(5):66 - 71.

[5] 張莉.面向公共政策的城鄉劃分與城鎮人口統計[J] .城市發展研究,2018,25(6):1 - 7.

[6] 蔡翼飛,張玉華.中國城鎮人口統計方法變遷及調整方向[J] .區域經濟評論,2015(6):32 - 39.

[7] 喬藝波. 改革開放以來中國城鎮化的演進歷程、特征與方向——基于人口、經濟與制度視角[J] .城市規劃,2020, 44(1):44 - 51.

[8] 周一星,史育龍. 建立中國城市的實體地域概念[J] .地理學報, 1995,50(4):289 - 301.

[9] 黃玫,張敏,張兵,等.“城區范圍”概念解析及其確定方法探討——以115個城市為實踐對象[J] .城市規劃,2022,46(5):17 - 26.

[10] 張歡, 趙志慶, 陳玉珠. 國土空間規劃中城區范圍劃定方法、條件及流程初探——以江西省景德鎮市為例[J] .城市規劃學刊, 2020(4):51 - 57.

[11] 周一星,史育龍.城鄉劃分與城鎮人口統計——中外對比研究[J] .城市問題,1993(1):22 - 26.

[12] 王浩,劉婭菲,寧曉剛,等. 城區邊界遙感提取研究進展[J] .測繪科學, 2019, 44(6):159 - 165.

[13] 寧曉剛,王浩,林祥國,等. 京津冀城市群1990 - 2015年城區時空擴展監測與分析[J] .測繪學報, 2018, 47(9):1207 - 1215.

[14] 鄧劉洋,沈占鋒,柯映明.城市建成區遙感影像邊界提取與擴張分析[J] .地球信息科學學報,2018,20(7):996 -1003.

[15] 許澤寧,高曉路. 基于電子地圖興趣點的城市建成區邊界識別方法[J] .地理學報, 2016, 71(6):928 - 939.

[16] 鄭洪晗,桂志鵬,栗法,等.夜間燈光數據和興趣點數據結合的建成區提取方法[J] .地理與地理信息科學,2019,35(2):25 - 32.

[17] 王善輝,張和生.一種基于車輛軌跡數據的城市建成區邊界識別方法[J] .測繪通報,2019(1):56 - 59,64.

[18] 方斌,張憲哲,楊柳.基于POI數據的城市邊界變化提取研究——以山西運城市城區為例[J] .現代測繪,2017,40(5):20 - 22.

[19] 馮健,周一星,李伯衡,等. 城鄉劃分與監測[M] . 北京:科學出版社, 2012:80 - 103.

[20] 宋小冬,柳樸,周一星. 上海市城鄉實體地域的劃分[J] .地理學報, 2006,61(8):787 - 797.

[21] 惠彥,金志豐,陳雯. 城鄉地域劃分和城鎮人口核定研究——以常熟市為例[J] .地域研究與開發, 2009,28(1):42 - 46.

[22] 許學強,周一星,寧越敏. 城市地理學[M] . 北京: 高等教育出版社, 2009:19 - 33.

Urban Built-up Area Identification Method Based on Multi-dimensional Human-land Characteristics of Urban-Rural Differentiation: Based on the Practical Exploration of Various Cities in China

ZHANG Huan1,2,3, ZHAO Zhiqing1,2,3, WANG Wei4, HUANG Mei4

(1. School of Architecture, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China; 2. Key Laboratory of Cold Region Urban and Rural Human Settlement Environment Science and Technology, Ministry of Industry and Information Technology, Harbin 150001, China; 3. Key Laboratory of National Territory Spatial Planning and Ecological Restoration in Cold Regions, Ministry of Natural Resources, Harbin 150001, China; 4. Bureau of Territorial and Spatial Planning, Ministry of Natural Resources, Beijing 100812, China)

Abstract: The purposes of this paper are to construct the urban built-up area identification method under index quantification and to apply the method in 107 sample cities for accuracy verification, based on concept discrimination and method evolution analysis, starting from the human-land characteristics of urban and rural differentiation. The research methods include literature review, induction and deduction, and empirical analysis. The results show that: 1) the cognition of physical region in urban built-up area concept is deepening day by day. There are three kinds of recognition methods, namely multi-category index screening method, remote sensing image recognition method and big data and artificial intelligence recognition method, which have differentiated application characteristics. 2) The differentiated characteristic elements are selected from the four dimensions of population, land, industry and environment, and the index conditions are determined to construct an urban built-up area identification method based on the physical region. 3) With the help of image data, vector data and statistical data, the preliminary urban built-up area is obtained through screening, the physical urban built-up area is obtained through the judgment of land patch function, connectivity, boundary verification, and the urban built-up area is obtained through the analysis of land patch proportion, municipal and public service facilities. 4) As for the accuracy verification of the method, the average deviation between the physical urban built-up area and the corresponding built-up area of the 105 sample cities is 21.2%, and the slope of the trend line is 0.825. The preliminary determination of the method is effective. In conclusion, this method can be applied to the urban built-up area identification of cities in various regions. It can be optimized in the future in terms of population index supplement and statistical accuracy improvement. The follow-up research is expected to focus on the spatial identification of towns and villages.

Key words: urban built-up area; physical urban built-up area; human-land characteristics; urban-rural differentiation; territorial space planning

(本文責編:陳美景)