400客位游船總體設計及綜合性能分析

梁家健,程海剛,蘇元凱,孟昌,倪長青

(1.中國船舶科學研究中心上海分部,上海 200011;2.無錫東方船研高性能船艇工程有限公司,江蘇 無錫 214082;3.三沙市船務管理局,海南 三沙 572500)

黃浦江水上旅游作為上海獨具特色的旅游名片,近年來浦江游覽呈現欣欣向榮的發展勢頭。黃浦江現有游船中大部分由普通客船或客滾船改裝而來,且船齡大多超過10年。老舊船型在總體布置、裝飾裝修等方面已難以滿足新時期多元化、差異化經營需求,同時設備設施老化嚴重,噪音振動等舒適性指標持續惡化。無論從市場還是城市旅游形象提升方面,豪華游船的需求均與日俱增。

近年來,國內外大量學者針對散貨船,油船以及客貨船的設計為游船的設計提供了大量設計思路方法以及設計要點,推動游船的設計[1-5]。本文一艘近期開發的五星級黃浦江游覽船總體設計進行簡述,并對綜合性能進行分析。重點介紹該船的主船體以及上層建筑線型設計、總布置、結構形式在內的總體方案,設計要點及特點;對線型方案開展基于CFD的快速性評估、基于艙室劃分的完整穩性以及破艙穩性校核,對破艙條件下的結構安全性進行分析,為實船的建造提供依據。

1 設計概述

1.1 設計準則

區別于普通客船以及貨船,江上游輪在設計過程中除了需要考慮游客的最基本生活保障外,還需要綜合考慮游客的舒適、娛樂、休閑,以及購物等需求。本船主要服務于黃浦江沿途航線,屬于內河游覽船,按照A級航區,四類客船的要求并根據黃浦江通航條件量身設計,滿足晝夜安全航行要求。本船設計過程中除需滿足《內河船舶法定檢驗技術規則》[6]和《鋼質內河船舶建造規范》[7]要求之外,還需滿足《黃浦江游覽船及碼頭營運設施與服務質量要求》[8]中關于浦江游覽船五星評定的要求。

1.2 主尺度

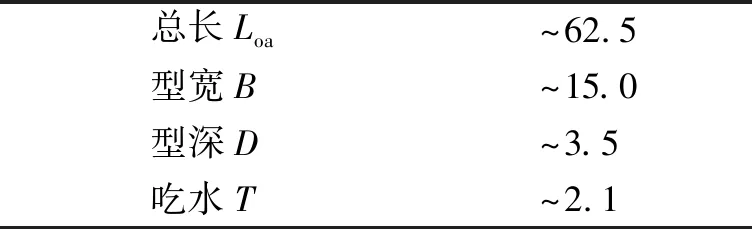

主尺度的選擇與確定是一個需考慮多方因素并且平衡多方矛盾的綜合過程。在游船的設計中,需要考慮行駛航區的氣象、水文、航道和碼頭等限制條件,還需綜合考慮選取的設備尺寸、裝載乘客船員的人數以及地方性規定等。內河游船往往因上層建筑較大導致重心偏高、受風面積較大,寬度吃水比要求較一般貨運船更大。本船設計載客為400人,船東對多元化、差異化經營的需求對布局和尺度有重大影響,在參考黃浦江現有游船中載客人數相近游船(“君子蘭”號、“水晶公主”號等)的主尺度的同時,對本船的尺度和布局進行優化調整,形成主尺度初步設計意向,表1。

表1 本船初步設計參數 m

1.3 性能指標

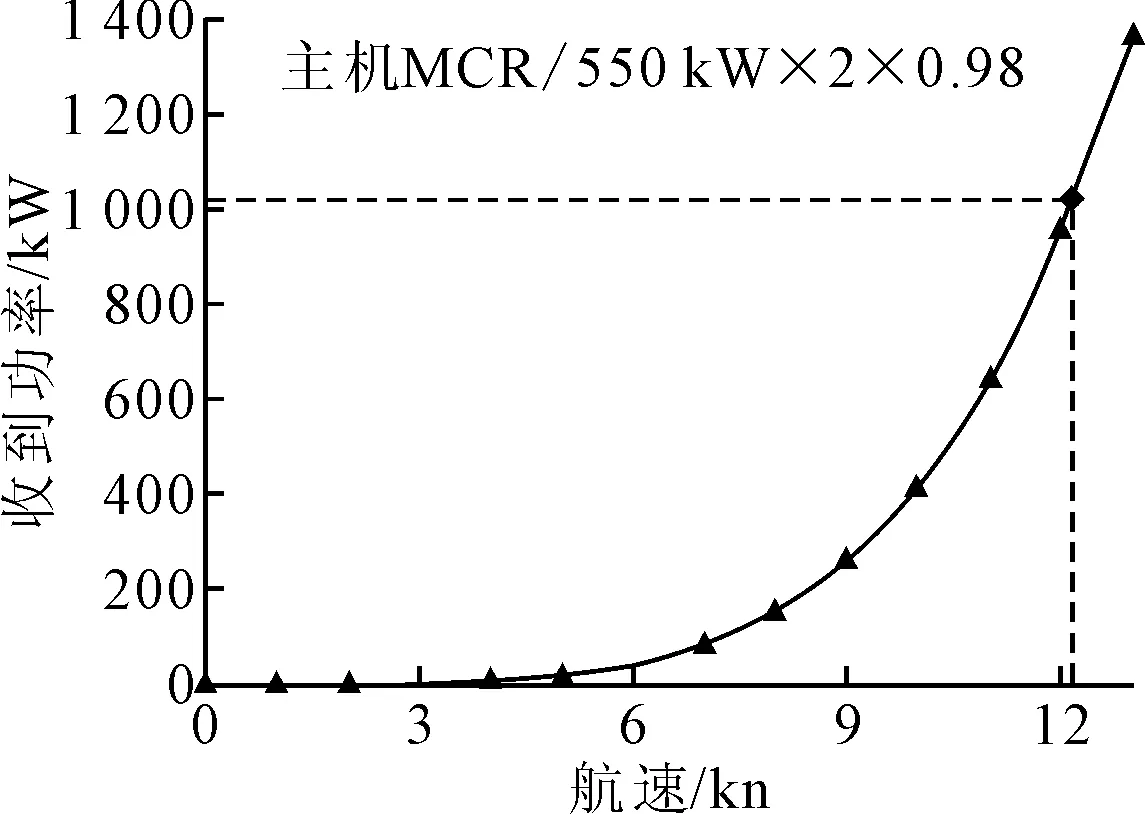

本船最佳觀光航速為8~9 kn,此工況下僅用2臺發電機組為電動機提供電力并驅動舵槳工作,振動噪聲情況優良。電動機、主機同時起動時最大航速不低于12 kn,在設計裝載狀態下,以12 kn航速持續在靜水中航行的最大續航力達到~1 400 km。各種裝載狀態的穩性需滿足中國海事局《內河船舶法定檢驗技術規則》及其修改通報對A級航區客船的要求。抗沉性需滿足一艙不沉要求。環保指標方面,柴油主機、發電機組排放需滿足國際海事組織EEDI碳排放要求。

2 方案設計

2.1 線型

主船體線型設計方面,考慮到本船推進器采用全回轉舵槳,首先選取一艘尺度相近的常規單體船型,利用母型變換得到目標船型,對線型進行優化設計,采用CFD技術對優化后的線型進行評估,分析計算得到的阻力以及自由面興波。結合分析結果,在滿足總布置的前提下對主尺度進行微調,在新方案的基礎上再次進行優化迭代,得到滿足性能要求的線型。

2.2 總布置

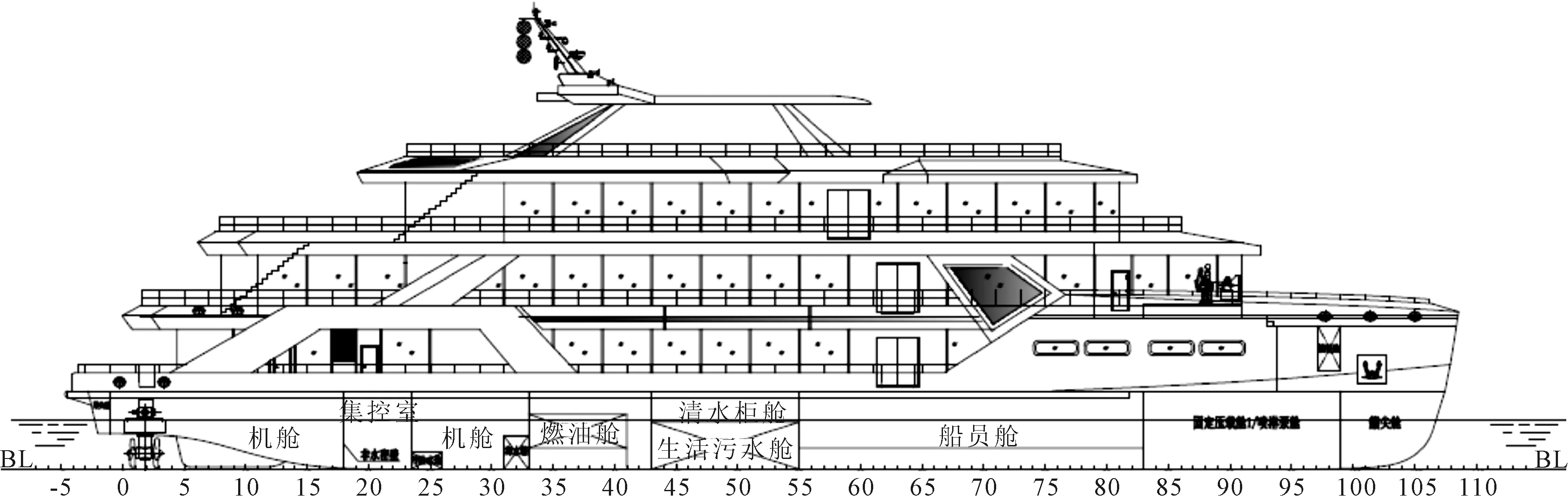

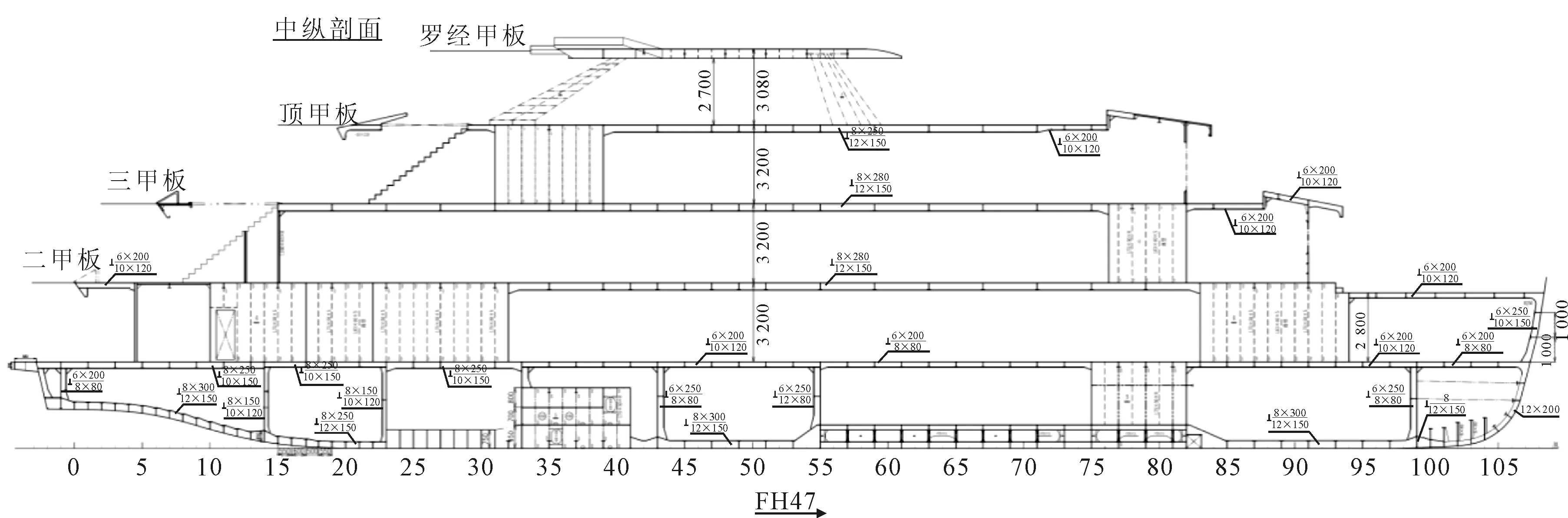

針對400客位游船設計任務書的要求,綜合考慮布局合理性、結構可靠性、工藝可行性、使用方便性和整體觀賞性,充分汲取大型游船外觀造型靈感及現代視覺觀感,400客位游船總體布置見圖1。本船主甲板以上分為4層,各層結構高度分別為3.35 m、3.30 m、3.10 m和3.05 m。主甲板設有包間、大堂、休閑客艙、廚房、衛生間和尾部露天觀光甲板等,在甲板尾部左右舷設置機艙和發電機艙入口間,在不影響乘客通行外走道的前提下,方便工作人員出入設備艙室進行作業;二層甲板為駕駛甲板,首部設置露天觀光/錨泊處所,之后為駕駛室,在減小駕駛盲區的同時提供了可觀賞的區域范圍,駕駛室后為整體式宴會大廳,大廳尾部設有配餐間和服務吧臺;三層甲板為貴賓接待層,設有商務會客廳和茶水間;頂甲板為露天觀光休閑甲板,頂部配有遮陽棚,游客在此可獲得最佳游覽體驗。

圖1 400客位游船總體布置

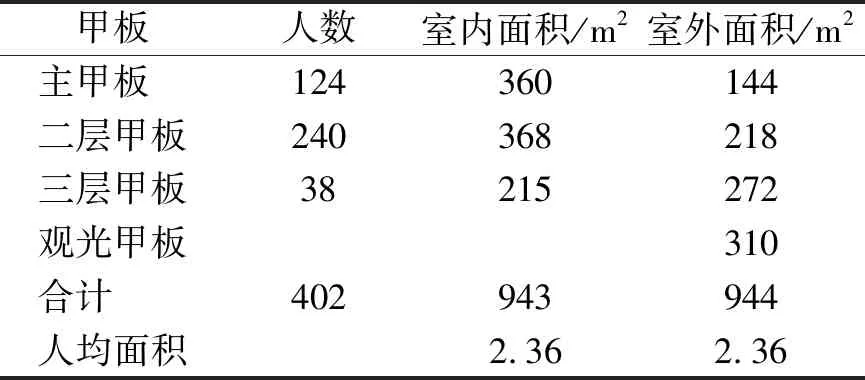

主船體輪廓造型以從前向后的一體化線型為設計基礎,整體采用前傾式設計,上層建筑從側視圖上呈金字塔造型,甲板長度由下向上逐層遞減,兼顧美學設計的同時有利于降低全船重心。上層建筑在船首部分與主船體型線采用流暢的一體式曲線進行無縫結合,與船體型線形成呼應,保證船體視覺的協調性與觀賞性。表2所示為各甲板人數以及室內外面積。每層甲板布局充分考慮功能需求,同時兼顧艙室內公共空間面積以及戶外觀光甲板面積的最優化。

表2 各甲板人數及室內外面積

2.3 船體結構形式

本船主要結構型形式設計見圖2。全船采用鋼質焊接結構,板材、型材均采用CCSA船用鋼材。主船體采用縱橫骨架式結構形式,共設計6道水密橫艙壁,結構件中的龍骨、實肋板、縱骨以及強橫梁、縱桁等大量采用T型組合型材;上層建筑方面,為保證客艙的部分的簡約與實用,在保證結構強度的前提下采用大跨距無支柱設計;外板成型方面采用加密板格、適當加厚外板等方式減少焊接變形,保證外觀平整光順。

圖2 400客位游船結構示意

減震降噪方面,對主機基座處船底板、全回轉舵槳圍井處船底板等進行局部加強,機艙前壁面、基座面板及腹板均采用加厚板,減小振動噪音。

3 性能指標的論證

3.1 線型優化及快速性指標論證

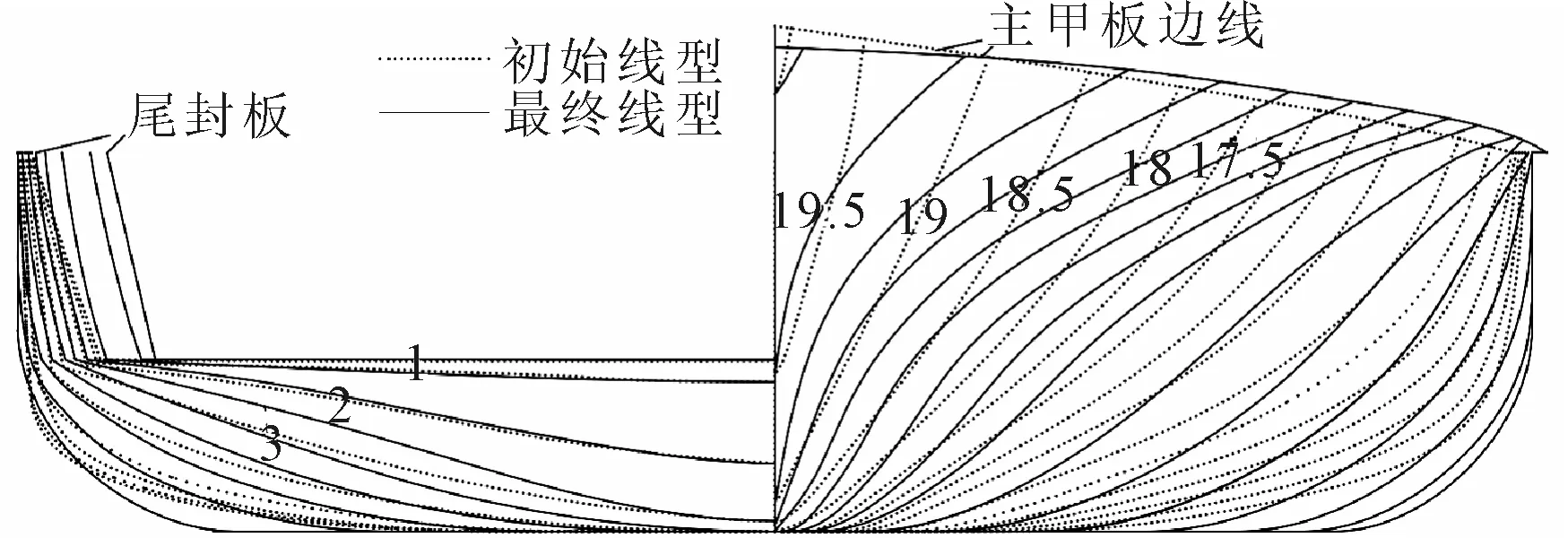

內河游覽船航速及弗勞德數一般較小,若采用球鼻艏等降低興波阻力的船艏結構會使得結構復雜化同時收效甚微。本船采用前傾式船艏結構,與水平面呈一定角度。這種形式可有效防止甲板上浪,且降低水線以下船身碰撞的風險。對初始線型方案進行優化,經多輪優化后得到最終線型方案,初始線型方案與最終線型方案對比見圖3。

圖3 初始線型與最終線型對比

相對于初始方案而言,優化方案在船艏處改U形為V形,船艏排水量減小,在船中處,通過加大平底線的半寬以及舭部半徑,平衡了船艏處減小的排水量,同時也有利于船舶的穩性。在船艉處,水線以下靠近船中處的半寬減小,艉封板半寬減小。

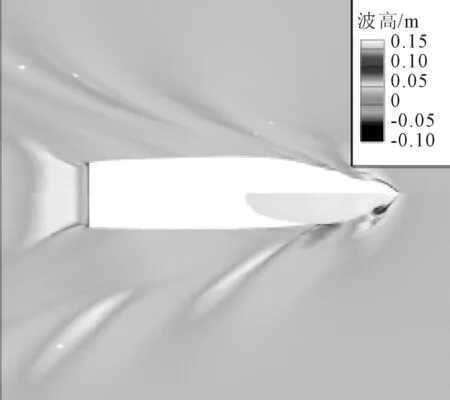

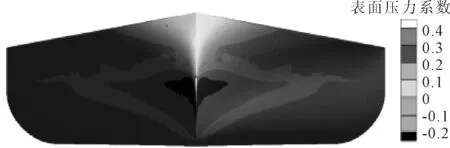

自由液面興波對比以及船艏壓力分布見圖4、5。

圖4 自由液面興波對比

圖5 艏部表面壓力分布

從初始線型與優化線型自由液面興波對比,可以看出初始線型在船首處有上浪現象,線型優化后,上浪現象基本消除,最終線型舷側產生的自由液面興波較初始線型更加平緩。對優化方案選取多個航速進行計算流體力學計算,結合本船主機功率信息,對本船進行航速預估。不同航速下對應的收到功率值見圖6,由預估結果可知,在主機最大輸出功率條件下,最大航速不低于12 kn。

圖6 航速預估結果

3.2 艙室劃分和穩性校核

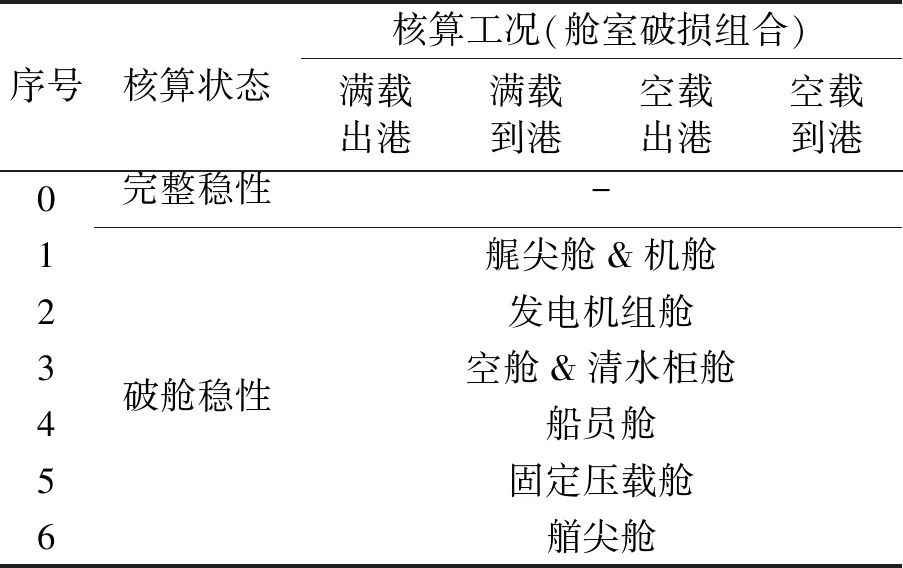

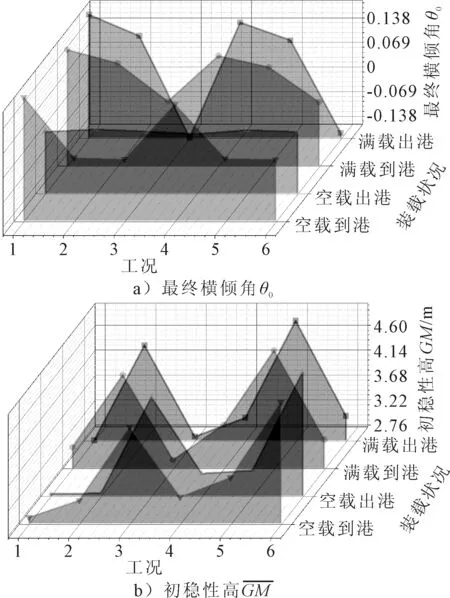

根據確定的主船體型線以及總布置圖,在穩性計算軟件中對本船進行整船建模以及艙室的劃分。之后輸入進水點、有效裝載等數據,對該船進行靜水力計算,并對本船在滿載出港、滿載到港、空載出港、空載到港4種工況下的完整穩性和破損穩性進行校核計算,各工況艙室破損組合見表3。

表3 穩性計算工況

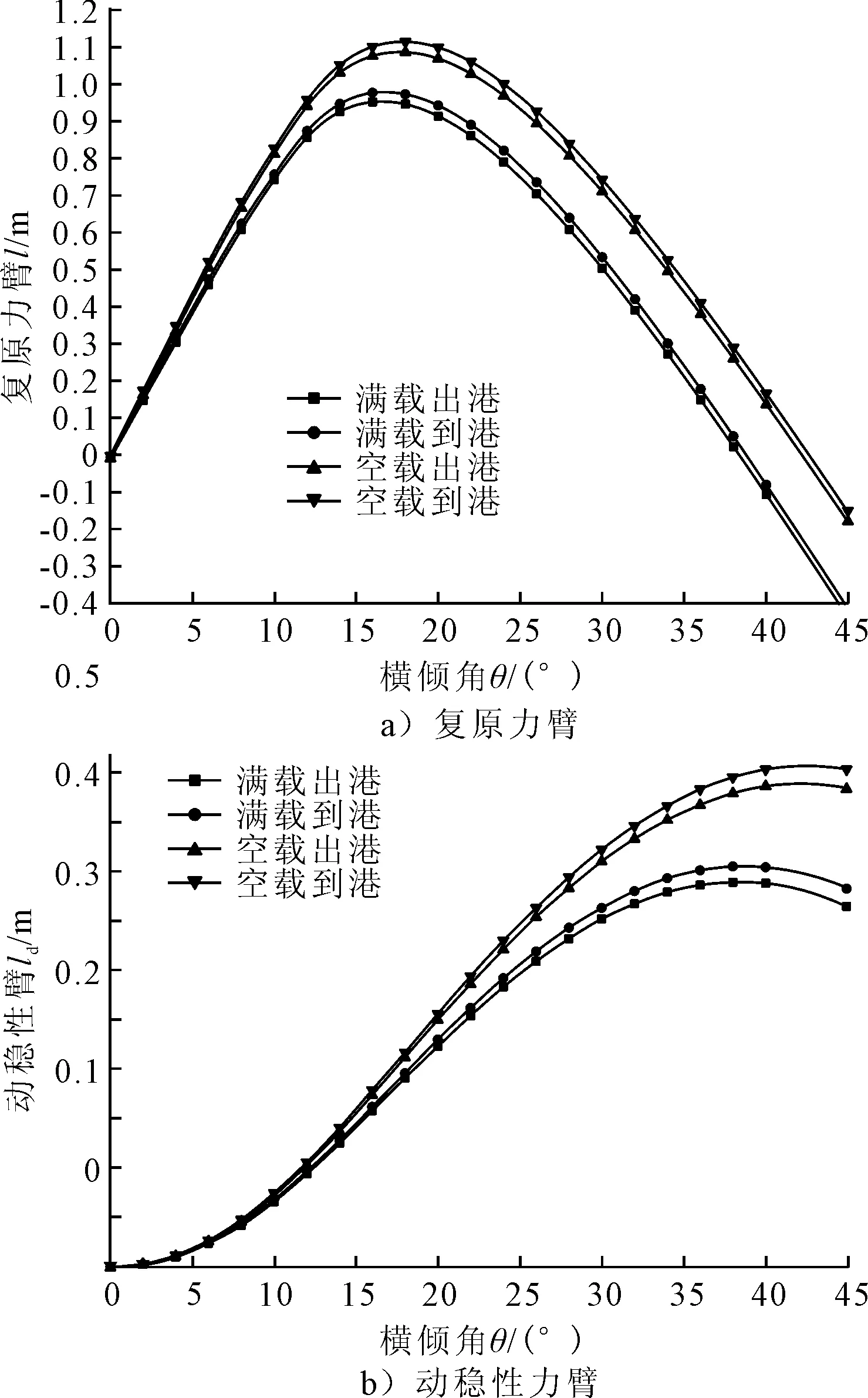

完整穩性的計算結果見圖7。由圖7可知,相對于滿載而言,空載船舶形狀穩性力臂和復原力臂極值更大,穩性更好。到港時最大復原力臂也較出港時更大。這主要是由于裝載較少時,重心更低。本船設計航區為內河A級航區,根據《法規》規定:初穩性高度應不小于0.2 m,最大復原力臂所對應的橫傾角θm應不小于15°,此外,最大復原力臂所對應的橫傾角θm,進水角θj與對應的動穩性力臂ld值方面,有如下規定。

圖7 完整穩性計算結果

當min{θm,θj}≥20°時,ld(min{θm,θj,30°})≥A=0.052Cl

當min{θm,θj}<20°時,ld(min{θm,θj})≥A=0.052Cl+0.001 5(20-θ)

式中:θ=min{θm,θj},Cl=0.7+0.15L(Cl>1時取Cl=1)。

各工況下,完整穩性中計算結果見表4。從結果來看,各工況下min{θm,θj}<20°,動穩性力臂ld均不小于A的計算值,均滿足完整穩性要求。

表4 完整穩性計算結果

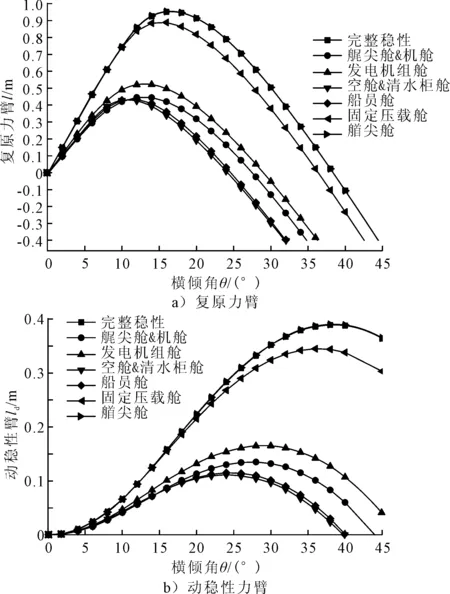

滿載出港條件下破艙前后穩性對比見圖8。本船需滿足一艙不沉抗沉性要求,破艙穩性計算狀態為滿載出港、滿載到港、空載出港、空載到港4種裝載工況,其中每種裝載狀態下有6種一艙破損組合。根據《法規》要求,客船的破損水線應在艙壁甲板邊線的下緣;破損后客船不對稱浸水產生的橫傾角不超過10°;初穩性高度不小于0.1 m;剩余復原力臂曲線在平衡角以外至進水角或消失角(取小者)至少有10°的正值范圍(或減小至5°范圍),此范圍內曲線下的面積應不小于0.01 m·rad。

圖8 滿載出港條件下破艙前后穩性對比

圖9 破損各工況下的最終橫傾角θ0和初穩性高

在SOLAS公約2020修正案中,國際海事組織修改了分艙指數R的計算方法,對客船的破艙穩性提出了更高的要求,由修正案中新規定的分艙指數,本船的分艙指數R應不小于如下計算值

R=N/7 580+0.669 23,400≤N≤1 350

(1)

本船取N=400,由式(1)計得R=0.722。破艙穩性計算表明,本船分艙指數A=0.792 1,滿足要求。

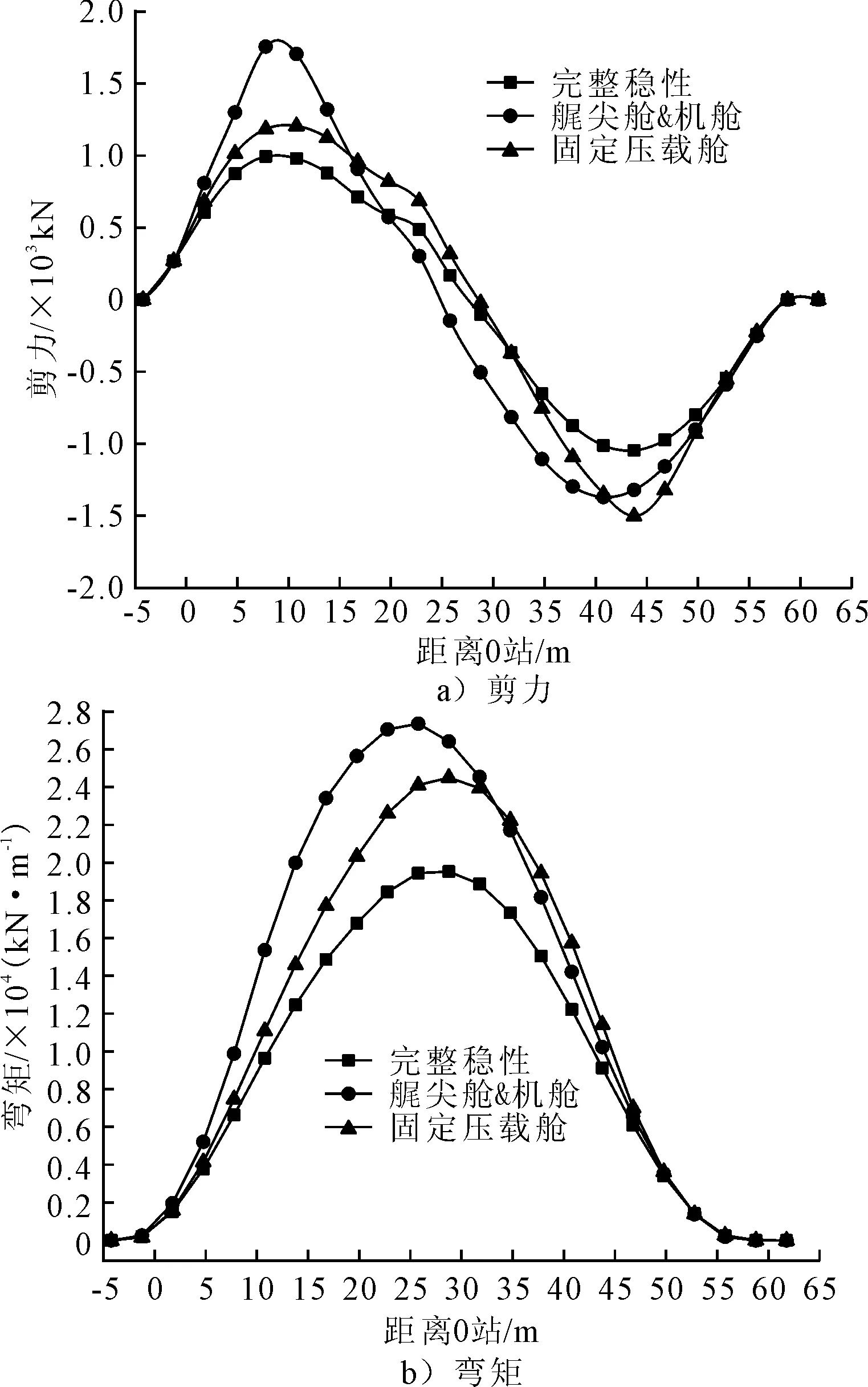

3.3 結構安全性初步分析

船舶破艙進水后,穩性和結構強度會變化。船舶破損后,艙室進水會引起局部載荷的集中從而改變剪力及彎矩沿船長的分布,對船舶的結構安全性會產生較大安全隱患。通過對進水前后的船體總縱彎曲強度分析,判斷進水后產生最大剪切應力絕對值及彎矩的部位是否能夠滿足許用應力的要求,以對船舶進水后的結構安全性進行初步判斷。

圖10以艉尖艙及機艙和固定壓載艙破損狀況為例,滿載出港條件下典型艙室破損前后結構應力對比見圖10。觀察滿載出港條件下剪力及彎矩隨著船長方向上的分布,可看出在進水后最大剪切力及彎矩都有了一定程度的增加。由于艉尖艙和機艙距離船中較遠,在破損進水時,剪力及彎矩的增量較大。在結構設計的過程中,對于總縱彎矩變化較大位置,一方面需要在局部進行骨架形式的優化設計,另一方面也需盡可能通過裝載的配比及壓載水的調整以減小局部的應力,從而滿足規范的要求。此外,對于客船,需結合其所在航區的水文特性,對惡劣狀況下的結構安全性進行有限元計算,分析風浪流作用下的全船應力及開口,孔腔等應力集中的點處的應力及結構連接處的疲勞強度,綜合地對全船及局部結構進行優化設計。

圖10 滿載出港條件下典型艙室破損前后結構應力曲線對比

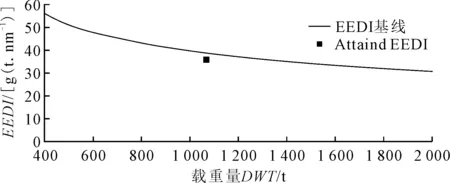

3.4 內河能效指數EEDI計算分析

內河船舶能效設計指數(EEDI)是衡量船舶CO2排放的指標,與船舶的主機功率、裝載量以及航速直接相關。在優化設計過程中,圍繞船舶能否達到EEDI的規定,結合本船的主機選型對本船的線型進行了優化,并對主機配置以及裝載量進行優化。

由本船航速預估結果,在75%主機功率下的航速Vref=11.70 kn,根據EEDI規定,本船Capacity為1 063 t。本船EEDI基線以及EEDI計算值對比見圖11。由計算可知,本船Attained EEDI為35.76,內河綠色船舶要求的客船EEDI能效設計指數基線值Required EEDI RLV為38.82,滿足EEDI基線的要求。

圖11 內河客船基線圖及本船Attained EEDI值

4 結論

1)在外觀設計方面,采用極簡主義設計手法,用簡練的線條營造出端莊大氣的外觀效果,上層建筑內部設計方面在保證結構安全性的同時,采用大跨度的無支柱設計可以減少結構件,增加空間層次感與整體舒適度。

2)在線型設計方面,將船艏改為深V形雖可以在一定程度減小船體的阻力從而達到航速要求,但排水體積會有一定程度的減小,此時可將減小體積增至對阻力性能影響不顯著的船中處,在平衡體積減小的同時保證船體快速性能。

3)客船上層建筑相對主船體較散貨船、集裝箱船等船舶更大,且客船搭載乘客,穩性衡準較貨船更高。在破艙穩性校核時,需注意選取包含所有危險的破損組合工況進行校核。此外,在總縱彎矩變化較大的區域,可綜合采用局部結構優化和調整壓載配比等手段,保證全船的結構安全性。