紅張掖 綠張掖 共鑄發展金張掖

滕飛

張得開的山水,掖不住的風情。

八月的張掖,丹霞貌美,沃野斑斕,祁連雪山和沙漠綠洲相映成輝。千里隴原,盡展美麗畫卷。

張掖,作為古絲綢之路上的一顆璀璨明珠,歷史文化悠久,人文景觀豐富,生態環境良好,產業特色鮮明,自古就有“塞上江南”和“金張掖”之美譽。黨的十八大以來,習近平總書記兩赴甘肅考察,多次對甘肅工作作出重要指示批示,從黨和國家戰略全局的高度,為甘肅發展明確定位、擘畫藍圖、指明方向。

如今,這片古老而又充滿活力的土地上,再次迎來了嶄新的歷史機遇。

為全面貫徹落實黨的二十大精神,深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育,本刊記者一行跟隨“沿著總書記的足跡 看甘肅發展變化”全國黨刊全媒體采訪團走進甘肅省張掖市,跟隨習近平總書記的足跡,感受千年絲路古城的發展脈絡,見證隴原兒女開創的美好生活。

一座紀念館:傳承紅色基因

“巍巍峨峨祁連山,風刀雪劍烈骨寒。紅旗指處峰讓路,戰士刀頭血未干。”

80多年前,中國工農紅軍西路軍轉戰河西走廊,浴血奮戰、殊死斗爭,在中國革命史上留下了可歌可泣的一頁。原中國工農紅軍西路軍政治部主任李卓然的這首《祁連戰歌》,既寫盡了祁連山的雄偉,也寫盡了紅西路軍余部鏖戰祁連山的艱苦悲壯。

位于甘肅省張掖市高臺縣的中國工農紅軍西路軍紀念館是現今保存中國工農紅軍西路軍歷史最全面、最權威的紀念館,也是紅軍西路軍歷史紀念、展示、保護和研究中心。2019年8月20日,習近平總書記來到高臺,走進中國工農紅軍西路軍紀念館。習近平總書記強調,西路軍不畏艱險、浴血奮戰的英雄主義氣概,為黨為人民英勇獻身的精神,同長征精神一脈相承,是中國共產黨人紅色基因和中華民族寶貴精神財富的重要組成部分。我們要講好黨的故事,講好紅軍的故事,講好西路軍的故事,把紅色基因傳承好。

本刊記者一行跟隨全國黨刊全媒體采訪團,來到中國工農紅軍西路軍紀念館,瞻仰革命先烈、重溫紅色歷史、接受革命教育。在蒼松翠柏的掩映下,中國工農紅軍西路軍英雄紀念碑巍然屹立。紀念碑上,“紅軍西路軍烈士永遠活在我們心中”15個鎏金大字熠熠生輝,仿佛在無聲地訴說著那段可歌可泣的英雄事跡。

泛黃的信件、生銹的刺刀、動人的事跡……走進中國工農紅軍西路軍紀念館,腳步不自覺地放慢,歷史悄然拉開帷幕。

1936年10月,中國工農紅軍一、二、四方面軍勝利會師后,紅四方面軍總部及第三十軍、九軍、五軍等共2.18萬余人,奉中革軍委指示,西渡黃河執行寧夏戰役計劃。由于形勢的變化,寧夏戰役計劃中止。11月11日,中共中央和中革軍委命令河西部隊組成西路軍,向河西走廊進軍。西路軍進占永昌、山丹,一面按照中央命令建立根據地,一面同敵人進行艱苦作戰,全力策應河東紅軍的戰略行動。“西安事變”后,西路軍作為重要的戰略機動力量,又在戰略上配合了“西安事變”的和平解決。“西安事變”后,回到南京的蔣介石背信棄義,扣押張學良,調集40個師的重兵緊逼西安,內戰一觸即發。為應對形勢變化,中央指示西路軍在臨澤、高臺地區集結,暫勿西進。西路軍與尾追強敵展開了長達60余天的血戰。1937年1月1日,五軍等部進占臨澤城。是日晚,軍長董振堂率領的紅五軍2800余人,一鼓作氣,拿下了高臺城,第一次將紅旗插上了高臺城樓。1月5日,敵軍就開始集結部隊,9日全部集結完畢,12日敵人切斷高臺、臨澤的聯系,并牽制沙河堡、倪家營子的主力紅軍,以10倍于我的兵力,向高臺城進攻。1月20日,五軍將士與敵人激戰9天8夜后,高臺城市陷落,軍長董振堂、政治部主任楊克明等2000多人犧牲。高臺血戰是紅西路軍征戰河西走廊一場異常慘烈、悲壯無比的戰斗,是整個西征戰役中,犧牲人數最多、犧牲將領級別最高的血戰,紅五軍顧全大局、服從命令、生命不息、戰斗不止,團結一致、同仇敵愾、艱苦奮斗、頑強不屈的精神也在這場血戰過程中得到了集中體現,凸顯了共產黨人所堅守的信仰所在。

硝煙散去,英魂永存。作為紅軍西路軍的重要征戰地和講好紅軍西路軍故事的核心承載地,高臺縣牢記習近平總書記的殷切囑托,充分發揮紅色資源優勢,深入挖掘紅軍西路軍將士英勇無畏、感天動地的英雄事跡,致力于講好紅軍故事,傳播好紅色文化。

據中國工農紅軍西路軍紀念館館長朱德忠介紹,該館先后投入1.04億元用于完善基礎建設和硬件改造提升。4年來,紀念館累計接待游客356.3萬人次,為游客提供免費講解2.16萬場次,使西路軍故事逐步走出甘肅,走向全國。同時,紀念館積極探索推出云課堂、云展覽、云講解、云直播、云祭掃等多種線上愛國主義教育新模式,運用新媒體講述西路軍故事、展示館藏文物、開展網上展覽、進行網絡宣講,讓紅色文化不斷有新傳承、新表達和新活力。

“天地英雄氣,千秋尚凜然。”英雄,是民族的脊梁,是國家的精魂。不忘初心,繼續前進是我們對英雄的最好紀念。

一粒種子:賦能鄉村振興

“一粒種子可以改變一個世界。”

張掖是資源能源富集地,是天然的綠色大農場、有機大牧場,全國每兩粒玉米種子中就有一粒來自張掖。

在臨澤縣國家級玉米種子產業園的展示廳內,一個含上千顆優質種子的“種子球”十分引人注目,上面布滿各種形態各異、大小不一的植物種子。

“藏糧于地、藏糧于技,打好農業翻身仗!”走進位于臨澤縣的國家農業科技園區,眼前呈現的這一句話,直擊人心。

本刊記者來到張掖國家級玉米種子生產基地種子質量監督檢驗中心的二樓,工作人員正忙著對送檢的玉米種子進行質量檢測,確保每一粒種子的安全。據悉,每年有超3000份的種子樣品在這里“體檢”,保證了張掖年玉米制種面積穩定在100萬畝、年產優質玉米種子4.5億公斤,并向全國6億多畝玉米種植基地提供安全的玉米良種,成為打好種業翻身仗的“種子衛士”。

藏糧于地、藏糧于技。從“一粒種子”到一條產業鏈,傳統農業向智慧農業的轉型升級,給張掖帶來了實實在在的變化。

前進牧業公司是甘肅省養殖規模最大、產業鏈最全的農業產業化國家級重點龍頭企業,石崗墩牧場是前進牧業公司最大的牧場。

在這里,一頭頭奶牛排隊進入全自動轉盤上,每8分鐘便完成了一輪擠奶工作。全國黨刊全媒體采訪團一行人參觀牧場時,不時發出贊嘆之聲。在這里,無論牛舍還是擠奶大廳,都特別干凈衛生。

該公司董事長馬志祥介紹,公司把“種好草,養好牛,產好奶”作為企業發展的根基,從15年前小小的農業合作社,一躍發展成為甘肅省養殖規模最大、產業鏈最全的農業產業化國家重點龍頭企業。

本刊記者走進距離牧場10多公里外的張掖超越發展農業有限公司的高標準智能玻璃溫室。茫茫戈壁灘中,占地面積43萬平方米的智能玻璃溫室十分顯眼。溫室內,番茄藤蔓密密麻麻,蔓延成一片番茄森林。一簇簇富有特色的串番茄采用有機質營養缽栽培,依托精準水肥循環系統和智能升降溫管理系統,實現對農作物的溫、光、水、氣、肥等全程自動化控制。相比傳統農業,節水量至少可以達到40%。戈壁上的農業,按下了科技創新的“快進鍵”。

坐落在張掖市張肅公路鄉村振興示范帶上的速展村,依托區位優勢,建成160畝本土雜果采摘園和238座高標準智能日光溫室大棚,實現了“南果北種”,這些特色產業共同構成了種、畜、菜、果優勢特色產業和鄉村旅游多點開花的“1+4+N”集體經濟多元化發展模式。速展村,恰如其名,跑出了鄉村發展的“加速度”。

不與糧爭地、不與地爭肥,智慧農業正逐步改變農業生產方式。作為中國西北高原上不可多得的綠色有機農產品生產基地,作為全國第六大蔬菜供應基地,張掖立足獨特的自然稟賦,發展智慧農業產業,讓曾經的戈壁灘變成如今的“聚寶盆”。

一個馬場:書寫綠色生態

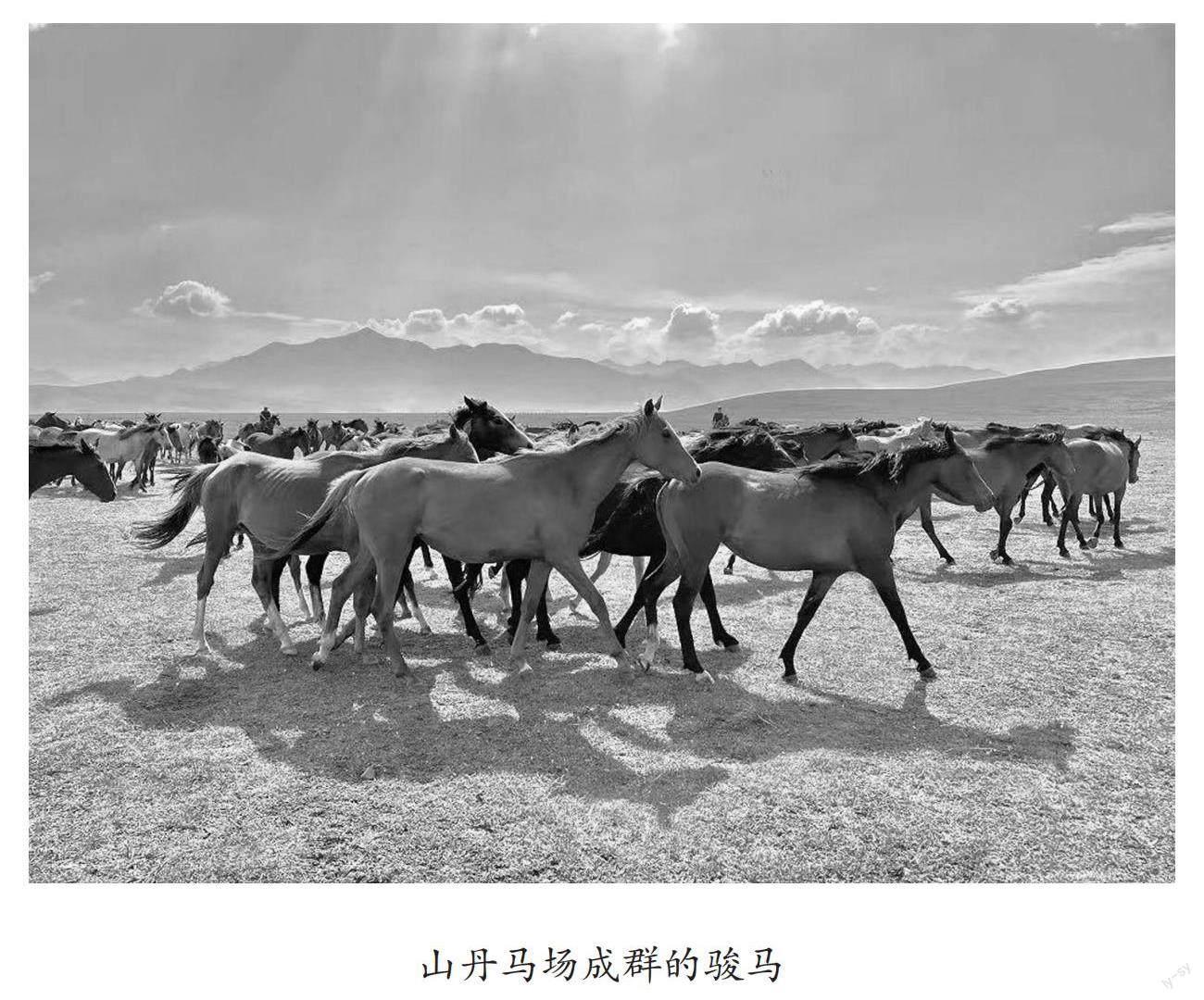

乘車前往山丹馬場,一路上雖不見萬馬奔騰的雄渾景象,但大馬營草原碧波萬頃、生氣勃勃。

在“生態保護第一”理念呵護下,蹚過歷史長河的山丹馬場,仍顯露著令人流連忘返的美麗景色。隨著牧馬人哨聲響起,數十匹雄壯矯健的駿馬四蹄生風,長鬃飛揚,馳騁而過,令觀者驚嘆連連。

山丹馬場,位于張掖市山丹縣,是世界上歷史最悠久的馬場之一。自漢代起,這里就是官方設立的養馬基地。新中國成立以來,山丹馬場培育軍馬約半個世紀。

通過幾代牧馬人爬冰臥雪,山丹馬場培育出獲得國家級科學技術進步一等獎和全軍科技成果一等獎的軍馬新品種“山丹馬”,曾為國防建設和地方經濟發展作出突出貢獻。

但隨著時代演進,山丹軍馬場“為國養馬”的職責,逐年演化為良種繁育與生態保護的使命任務。尤其是生態保護方面,因馬場地處黑河水系和石羊河水系分界處的核心地段,是祁連山水源涵養區的重要組成部分,對于祁連山生態保護有著“牽一發而動全身”的重要作用。

由于祁連山的氣候變遷、超載放牧等原因,山丹馬場及周邊一度出現了水土流失加劇、水源涵養效能減弱等環境問題。恢復生態環境、實現產業優化升級,成了山丹馬場的新挑戰。

2019年8月,習近平總書記到甘肅考察時,來到山丹馬場察看草場和馬群放養情況,聽取祁連山生態環境修復和保護情況匯報,強調保護好祁連山的生態環境,對保護國家生態安全、對推動甘肅和河西走廊可持續發展都具有十分重要的戰略意義。要正確處理生產生活和生態環境的關系,積極發展生態環保、可持續的產業,保護好寶貴的草場資源,讓祁連山綠水青山常在,永遠造福草原各族群眾。

生態文明建設,關系中華民族永續發展。2019年以來,山丹馬場累計投入資金2.36億元,落實退牧還草、祁連山國家公園體制試點等生態環境保護項目33項。同時,借助千年馬場“金字招牌”,山丹馬場依托總面積達300多萬畝的草原、耕地、林地,在“生態保護第一”的前提下,著力打造“規模種植+特色養殖+綠色食品加工+生態旅游”產業鏈,推動綠水青山向金山銀山轉變。

如今的山丹馬場,草原生態得到有效修復治理,許多不常見的野生鳥類和國家重點保護動物頻頻現身。蒙古原羚、巖羊、馬鹿、狍鹿、藏狐等國家級重點保護動物的種群和數量不斷增加,生物多樣性保護效果明顯。

“我們將持續推進生態環境保護和可持續發展工作,把山丹馬場建設得更美、更好,努力爭做祁連山生態保護和可持續發展的典范。”中農發山丹馬場有限責任公司辦公室主任任培文說。

今天的山丹馬場,綠水青山加快轉化為金山銀山,并向著“祁連山生態保護和可持續發展典范”目標奮力邁進。

一所學校:弘揚工匠精神

祁連山下,不僅有山丹馬場書寫的生態文章,還有培黎職業學院延續的國際主義教育情懷。全國黨刊全媒體主題采訪團一行來到培黎職業學院,沿著習近平總書記的足跡,感受這所具有光榮歷史和國際主義精神的職業學校的風采。

1942年,新西蘭友人路易·艾黎創辦甘肅省山丹培黎學校,其開創并實踐的“手腦并用,創造分析”職業教育思想,為甘肅現代職業教育奠定了基礎。根植于此,張掖市開辦了培黎職業學院。

學院位于張掖市山丹縣,走入這座位于古絲綢之路上的城市,隨處可見與路易·艾黎相關的印記:名為艾黎大道的城市新區主街道、艾黎國際大酒店、艾黎紀念館、艾黎捐贈文物陳列館……艾黎不僅成為當地人接觸國際職業教育理念的開端,更成為當地的一個文化符號和名片。

2019年8月20日,習近平總書記來到山丹培黎學校考察,參觀了路易·艾黎故居,走進現代制造技術實訓室和智能家居實訓室,觀看職業技能實訓,并同師生親切交流。習近平總書記指出,實體經濟是我國經濟的重要支撐,做強實體經濟需要大量技能型人才,需要大力弘揚工匠精神,發展職業教育前景廣闊、大有可為。要繼承優良傳統,創新辦學理念,為新時代推進西部大開發培養更多應用型、技能型人才。

殷殷囑托,牢記心間。近年來,培黎職業學院著眼國際化、高起點、有特色的辦學定位,瞄準產業需求、優化專業布局、推進校企合作、深化產教融合,積極對接地方經濟建設,服務“一帶一路”。

培黎職業學院院長彭東軍介紹,學院重點打造現代農業、文化旅游、智能制造、國際經貿和涉外護理等特色專業群,通過引企入校、訂單培養等方式深化校企合作、產教融合,著力培養高素質技術技能人才。

同時,學院持續推動國際交流合作,與新西蘭惠靈頓理工學院、維特利亞理工學院合作;與巴基斯坦費薩拉巴德農業大學簽署協議,計劃采取“2+1”境外境內分段教學形式為巴基斯坦現代農業培養高質量、定制化的職業技能人才。

隨著國家不斷加大對職業教育的支持力度,立志成為大國工匠的學子越來越多。短短三年時間,培黎職業學院在校生從2000余人增加到近5000人。“我們將繼續發揮‘培黎’品牌優勢,高水平推進培黎職業學院建設,大力傳承與弘揚工匠精神,不斷提升人才培養質量,為國家培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠、大國工匠。”培黎職業學院黨委書記楊城表示。

在今年3月舉辦的“中銀杯”甘肅省職業院校技能大賽上,培黎的智能制造學院和信息技術學院參賽學生全部獲獎,其中8名同學獲得了物聯網技術應用、移動應用開發等多個項目一等獎。

“職業教育前景廣闊、大有可為”在這里得到了深刻的體現。

乘風破浪揚帆勁,奮楫篤行開新局。回望過去,令人振奮;展望未來,豪情滿懷。新征程上,張掖干部群眾將繼續深入貫徹落實習近平總書記視察甘肅重要講話重要指示批示精神,保持振奮的精神、昂揚的斗志、拼搏的干勁,以實干篤定前行、以奮斗開啟未來,相信“彩虹張掖”將繼續譜寫高質量發展新篇章。

責任編輯/柳? ?絮