分階段泌乳護理對初產婦產后母乳喂養行為及乳房脹痛程度的影響

周 泉

(樂安縣中醫院婦產科,江西 樂安 344300)

產后母乳喂養(breastfeeding)是新生兒最佳的喂養方式,但是由于初產婦缺乏母乳喂養相關知識,加之部分產婦擔心母乳喂養會影響體形美觀,或者受母乳喂養不良事件(乳汁淤積、乳房腫脹等)等影響,容易造成臨床母乳喂養率降低[1,2]。因此,開展有效的護理干預,提高初產婦母乳喂養知識,預防母乳喂養不良事件,對提高母乳喂養率具有積極的影響。常規產后護理缺乏對母乳喂養針對性護理干預,護理效果有限[2]。分階段泌乳護理是一種針對產婦產后泌乳不同階段給予針對的護理干預,可有層次、遞進式地促進初產婦泌乳[3]。但是臨床分階段泌乳護理無統一標準,具體對初產婦產后母乳喂養行為及乳房脹痛程度的影響更是存在差異[4]。本研究結合2021 年5 月-2022 年5 月在我院分娩的72 例初產婦臨床資料,探究分階段泌乳護理臨床應用效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2021 年5 月-2022 年5 月在樂安縣中醫院分娩的72 例初產婦為研究對象,采用隨機數字表法分為對照組(=36)和觀察組(=36)。對照組年齡21~37 歲,平均年齡(27.81±1.20)歲;孕周37~42 周,平均孕周(39.33±1.45)周。觀察組年齡22~36 歲,平均年齡(28.03±1.31)歲;孕周38~41 周,平均孕周(39.70±1.70)周。兩組年齡、孕周比較,差異無統計學意義(>0.05),研究可比。患者自愿參加本研究,并簽署知情同意書。

1.2 納入和排除標準 納入標準:①均為初產婦;②均無妊娠并發癥[5];③均為單胎妊娠。排除標準:①依從性較差,不能配合者;②隨訪資料不完善;③合并母乳喂養禁忌證[6];④合并乳頭凹陷、乳腺炎、乳腺破損等[7]。

1.3 方法

1.3.1 對照組 實施常規護理:①常規進行口頭健康宣教;②講解母乳喂養相關知識、重要性及母乳喂養技巧,并給予相應指導;③依據產婦心理狀態給予相應疏導,并講解乳房自我護理方法;④出院后通過電話、微信為產婦提供母乳喂養咨詢指導,并實時解答產婦疑惑。

1.3.2 觀察組 在對照組基礎上給予分階段泌乳護理:①泌乳前期(產前):針對產婦年齡、文化程度以及對母乳喂養的認知,針對性講解母乳喂養優勢和重要性。同時與家屬積極溝通,評估產婦身體和家庭支持情況,消除顧慮,激發母乳喂養意愿,肯定母乳喂養的可行性;②泌乳Ⅰ期(產后72 h):指導產婦進行乳房護理,按摩乳房,通過視頻、模型練習以及真人示范的方法,指導產婦掌握母乳喂養技能。指導產婦選擇舒適的體位,進行手擠奶和使用吸奶器吸奶,每次每側乳房10 min,每24 h 擠奶大于8 次。制作手動擠奶和吸奶器吸奶視頻,通過微信轉發產婦,供產婦自行查看和學習;③泌乳Ⅱ期(產后3~5 天):該階段產婦自居乳房充盈和脹滿,護理人員指導產婦進行乳房擠壓按摩、手擠奶、吸奶器吸奶,每次電動吸奶器吸奶10 min,并配合乳房根部手擠壓按摩。擠壓按摩時,拇指與其余4 指相對握持乳房,擠壓同時按摩乳房硬結部位,每次15 min,結束后托雙側乳房輕輕抖動1~2 min;④泌乳Ⅲ期(產后5 天):該階段為正常泌乳階段,護士及時幫助產婦解決母乳喂養實踐中的問題,主要包括:母乳體位、含接乳頭的方法。同時評估產婦母乳喂養執行情況,并給予相應的強化。通過問答的方式,了解產婦母乳喂養態度、情緒,引導產婦自我管理,并依據產婦反饋情況,進行重點指導;⑤泌乳Ⅳ期(產后7 天及以后):建立微信群,定時提醒,督促產婦進行泌乳。同時對產婦出院進行持續跟蹤,依據母乳現狀進行指導和鼓勵,進一步鞏固母乳喂養知識和技巧。

1.4 觀察指標 比較兩組母乳喂養率、初次泌乳時間、泌乳量、不同時間段(產后3、4、5 天)乳房脹痛評分、母乳喂養行為和技能評分、母乳喂養不良事件(乳汁淤積、乳腺炎、乳房腫脹)發生率以及護理滿意度。

1.4.1 乳房脹痛評分[8]采用視覺模擬法(VAS)評估,量表總分10 分,分為無、輕度、中度、重度4 個疼痛等級,分別為0、1~3、4~6、7~10 分。

1.4.2 母乳喂養行為評分[9,10]包括行為意向、喂養行為2 個維度,總共10 個條目,每個條目采用0~1 評分,評分越高母乳喂養行為越佳。

1.4.3 母乳喂養技能評分[11]采用Latches 評估母乳喂養技能,總共12 個條目,每個條目采用Likert 3級評分法(0~3 分),總分36 分,評分越高哺乳技能越佳。

1.4.4 護理滿意度[12]護理滿意度:采用護理滿意度調查表,90 分以上為滿意,60~90 分為基本滿意,60分以下為不滿意,滿分為100 分。滿意度=(滿意+基本滿意)/總例數×100%。

1.5 統計學分析 采用SPSS 21.0 統計學軟件進行統計分析,計量資料以()表示,組間比較采用檢驗:計數資料用[(%)]表示,組間比較采用檢驗,<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

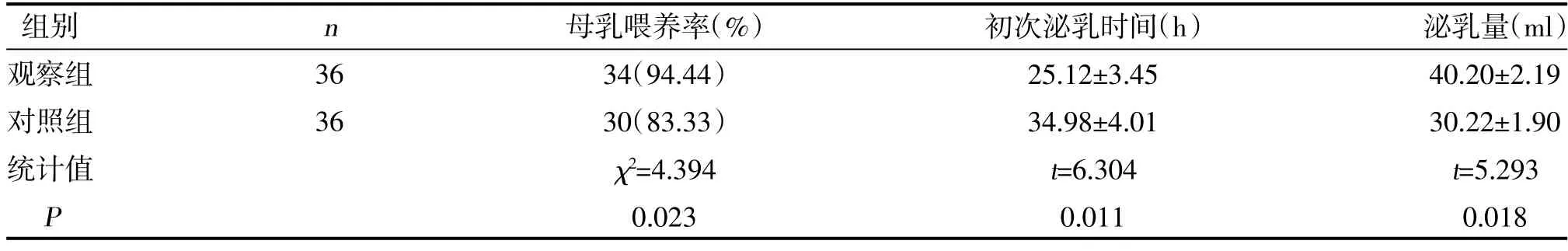

2.1 兩組母乳喂養率、初次泌乳時間以及泌乳量比較觀察組母乳喂養率高于對照組,初次泌乳時間短于對照組,泌乳量大于對照組(<0.05),見表1。

表1 兩組母乳喂養率、初次泌乳時間以及泌乳量比較(n,)

表1 兩組母乳喂養率、初次泌乳時間以及泌乳量比較(n,)

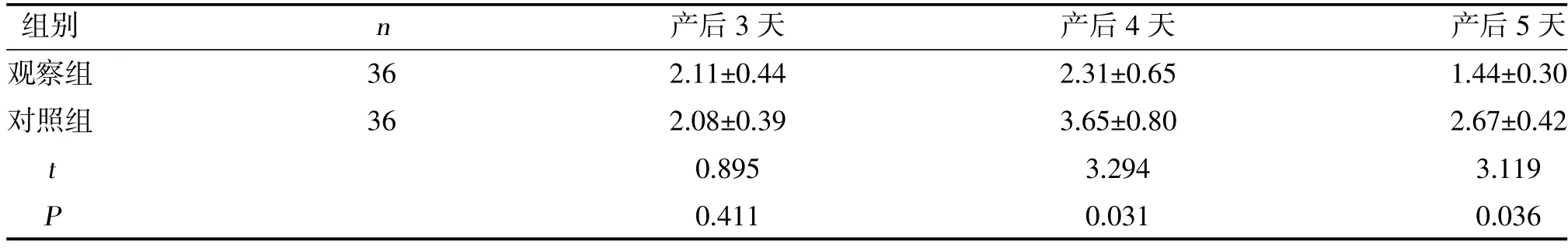

2.2 兩組乳房脹痛評分比較 觀察組產后3 天乳房脹痛評分與對照組比較,差異無統計學意義(>0.05),產后4、5 天均低于對照組(<0.05),見表2。

表2 兩組乳房脹痛評分比較(,分)

表2 兩組乳房脹痛評分比較(,分)

2.3 兩組母乳喂養行為、技能評分比較 兩組護理后母乳喂養行為、技能評分均高于護理前,且觀察組高于對照組(<0.05),見表3。

表3 兩組母乳喂養行為、技能評分比較(,分)

注:與同組護理前比較,*<0.05

2.4 兩組母乳喂養不良事件發生情況比較 觀察組母乳喂養不良事件發生率低于對照組(<0.05),見表4。

表4 兩組母乳喂養不良事件發生情況比較[(%)]

注:*與對照組比較,=8.304,=0.000

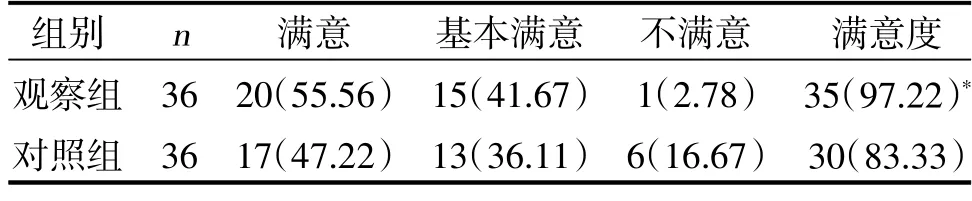

2.5 兩組護理滿意度比較 觀察組護理滿意度高于對照組(<0.05),見表5。

表5 兩組護理滿意度比較[(%)]

表5 兩組護理滿意度比較[(%)]

注:*與對照組比較,

3 討論

母乳具有豐富的營養,并且利于幼兒吸收。同時相關研究顯示[13],母乳含有母體抗體,可以促進嬰幼兒機體健康發育、提高免疫力。因此,提高母乳喂養率具有重要的意義。分階段泌乳護理在泌乳不同階段給予有效的護理指導,可達到循序漸進的目的[14]。同時分階段泌乳護理,從泌乳理論、泌乳技能、泌乳實踐等方面干預,可發揮全面優勢[15]。從理論基礎上分析,分階段泌乳護理與常規護理相比,有效結合了初產婦的特點,以“泌乳”為中心,對產婦實施泌乳前、泌乳Ⅰ期、泌乳Ⅱ期、泌乳Ⅲ期、泌乳Ⅳ期以及產后整個泌乳階段進行全方位護理,具有顯著的應用優勢[16]。

本研究結果顯示,觀察組母乳喂養率為94.44%,高于對照組的83.33%,初次泌乳時間短于對照組,泌乳量大于對照組(<0.05),提示分階段泌乳護理可提高初產婦母乳喂養率,縮短初次泌乳時間,增大泌乳量,對母乳喂養具有積極的影響。該結論與夏俊紅等[17]的研究結果相似。分析認為,在不同泌乳階段開展護理,不僅可提高初產婦母乳喂養認知水平,并通過視頻、示范等方式使產婦掌握母乳喂養技巧、方法,有效促進母乳喂養的順利進行,從而進一步提高母乳喂率[18]。同時研究結果顯示,觀察組產后3 天乳房脹痛評分與對照組比較,差異無統計學意義(>0.05),產后4 天、5 天均低于對照組(<0.05),表明初產婦應用分階段泌乳護理可有效減輕產婦乳房脹痛,減輕母乳喂養疼痛,提高母乳喂養舒適度,進一步促進母乳喂養實施。因為分階段泌乳護理在不同階段進行吸奶、擠奶,可避免乳管淤塞不通,促進乳房乳汁及時排空,增加乳汁分泌的同時,減輕乳房脹痛[19]。兩組護理后母乳喂養行為、技能評分均高于護理前,且觀察組高于對照組(<0.05),提示以上護理干預方法可提高產婦母乳喂養行為和技能水平,利于初產婦母乳喂養的實施、堅持。以上護理模式分階段開展泌乳護理,可使乳房得到良好的護理,同時通過多種方式指導產婦,利于產婦母乳喂養技能的掌握[20]。觀察組母乳喂養不良事件發生率為8.33%,低于對照組的19.44%(<0.05),表明應用以上護理方法可有效降低母乳喂養不良事件,提升母乳喂養安全性。此外,觀察組護理滿意度為97.22%,高于對照組的83.33%(<0.05),提示分階段泌乳護理可改善護患關系,提高護理滿意度。因為,分階段泌乳護理給予初產婦全方位的泌乳護理,最大化促進母乳喂養開展,改善了母乳喂養行為,獲得了產婦的認可,進一步提升護理滿意度。

綜上所述,分階段泌乳護理對初產婦產后母乳喂養行為及乳房脹痛程度具有積極的影響,可減輕乳房脹痛,提高母乳喂養行為、技能以及護理滿意度,縮短初次泌乳時間,增大泌乳量,對促進母乳喂養具有顯著的護理效果。