呼和浩特市莢果蕨引種與園林應用

崔紅梅 蔚 飛 石雅琴 王建國

(呼和浩特市植物園,內蒙古呼和浩特 010010)

莢果蕨[(Matteuccia struthiopteris(L.)Tod.)],球子蕨科莢果蕨屬多年生草本。株高達1 m,根狀莖直立;葉杯狀叢生,直立向上生長,展開后則成鳥巢狀。廣泛分布于溫帶[1]。多成片生于針闊葉林下的灌木叢、溪流邊、林緣等土壤肥沃、陰濕的環境中[2]。土壤富含腐殖質、土質疏松、陰涼潮濕且光照柔和的情況,利于莢果蕨孢子的萌發及生長發育[3]。

呼和浩特市作為內蒙古自治區首府,城市化建設水平不斷提升,出現了大量的高架橋、建筑背陰面、林下空間。受冬季寒冷干燥、春季風沙、夏季強紫外線等氣候條件的制約,呼和浩特園林綠化可應用耐蔭植物品種相對較少,以莢果蕨為主的林下蕨類植物應用存在空白。因此,呼和浩特市園林科研所耐蔭地被課題組于2019年從遼寧本溪引種了莢果蕨,對其從物候適應性、越冬性、觀賞性、耐陰性、繁殖方法、園林配置和應用前景等多方面進行了栽培觀測,使其有望成為呼和浩特市重要的耐蔭地被植物新品種。

1 試驗地概況

1.1 呼和浩特市概況

呼和浩特市屬典型的蒙古高原大陸性氣候,春季干燥多風,冷暖變化劇烈;夏季炎熱、少雨;冬季漫長、寒冷、少雪。市區平均海拔1 050 m,位于內蒙古自治區中部,地處內蒙古大青山腳下。年均降水量335.2~534.6 mm,無霜期134 d。年均日照時數1 600 h/年。

1.2 植物園試驗地概況

植物園試驗地選址營造了莢果蕨的原生適生環境:在東郊植物園內選擇了3塊樣地,依照光照強度設置為全光照(≥20 000 Lux)、半陰(5 000~20 000 Lux)、濃陰(≤5 000 Lux)3個梯度。試驗地地勢平坦,無積水;基質為砂質壤土,30 cm土層土壤為有機質含量1.10%,全氮含量225 mg/kg,總磷含量0.11%,全鉀含量1.95%,pH 8.48。

2 引種試驗與栽培技術

引種時栽培生境盡量模擬原生境。選擇地勢平整、水肥條件好、土壤肥沃、滲透性強、遮陰性好的地塊。整成5 m×3 m 的栽植畦子,畦子之間留50 cm的過道,以便日后管理行走。莢果蕨根系較淺,栽植第二年根系會大量萌蘗,分株繁殖較為容易。可在春秋季節分株栽培,尤以春季栽培成活率更高。

2.1 分株繁殖

選擇在春秋季節進行。整地做床后進行栽培,栽培時株行距為30 cm×30 cm,每1 個穴位栽1 株。要選根莖發達、長勢良好健壯植株,將其蕨苗連根帶土挖出,不要損傷根部。將母體簇生根狀莖切成若干塊,直立根莖生長點朝上栽植在穴內,分生根狀莖傾斜栽植在穴內,培土至生長點齊平踏實后澆水,使每塊帶根帶葉,確保根狀莖跟土壤的充分接觸。移栽的莢果蕨,繁殖系數可達到7 或8,而且成活率高[4-5]。

2.2 孢子繁殖

孢子采集進行于9月的中下旬。長勢良好的植株,孢子葉從深綠色變成黃棕色時可采集。孢子葉晾干后碾碎,用雙層硫酸紙包裝,于室內常溫保存[6]。培養前對孢子葉用無菌水清洗消毒,放在無菌紙上晾干。等孢子囊裂開后,取出孢子,并將孢子包在濾紙內,用70%乙醇浸泡30 s,再用0.1%升汞溶液消毒4 min,無菌水沖洗4~5 遍。將消毒過的孢子接種在MS 培養基上,培養基中加入3%蔗糖、0.7%瓊脂,pH為6.0。置光照培養箱中培養,培養溫度為24~26 ℃,濕度80%~90%,光照12 h/d,光照度1 000~2 000 lx[7]。20 d 左右培養基上出現綠色小點,表明孢子已經萌發。再過10 d,在培養基上可看見心形或絲狀的原葉體。取出原葉體,洗去基部的培養基,平放在高溫消毒過的砂壤土上。培養60 d 以后,原葉體上陸續長出孢子體。孢子體長到2~3 片葉子(約5~8 cm)時,將試管苗移到室外煉苗2 d,然后洗凈根部培養基,再移至滅過菌的蛭石上,保持濕度,移栽成活率可達70%以上。

3 莢果蕨栽植試驗及適應狀況

3.1 莢果蕨生長情況分析

2019 年5 月初引種莢果蕨栽植于試驗地,冬季對其進行防寒處理。全光照下,莢果蕨生長勢較弱,植株矮小,可育葉僅發現1片,且生長不良。

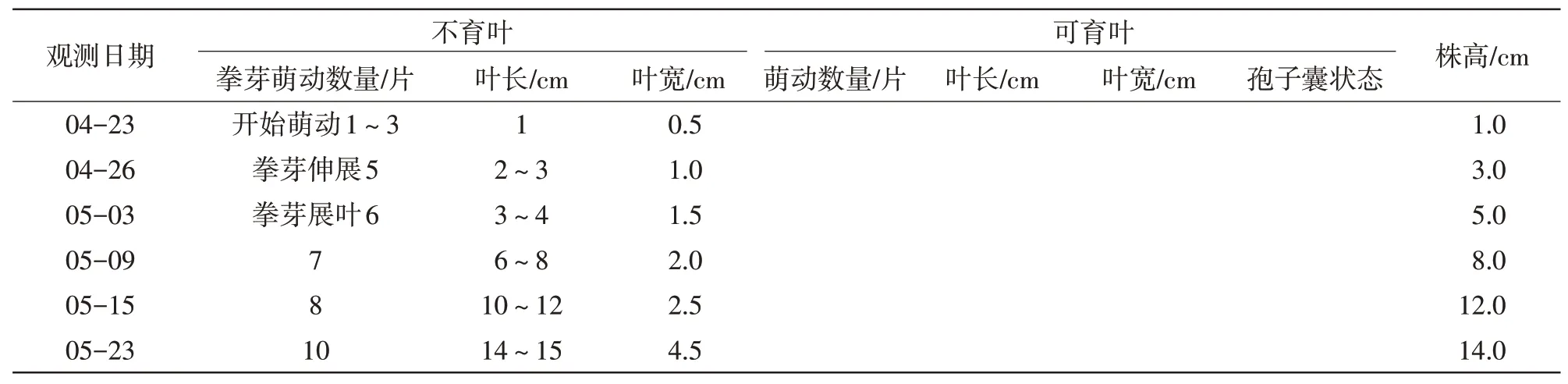

2020 年4 月下旬觀察發現,莢果蕨(包括未做防寒處理)全部安全越冬并萌芽,半陰和濃陰條件下莢果蕨長勢良好,試驗性狀均表現出良好的適應性。

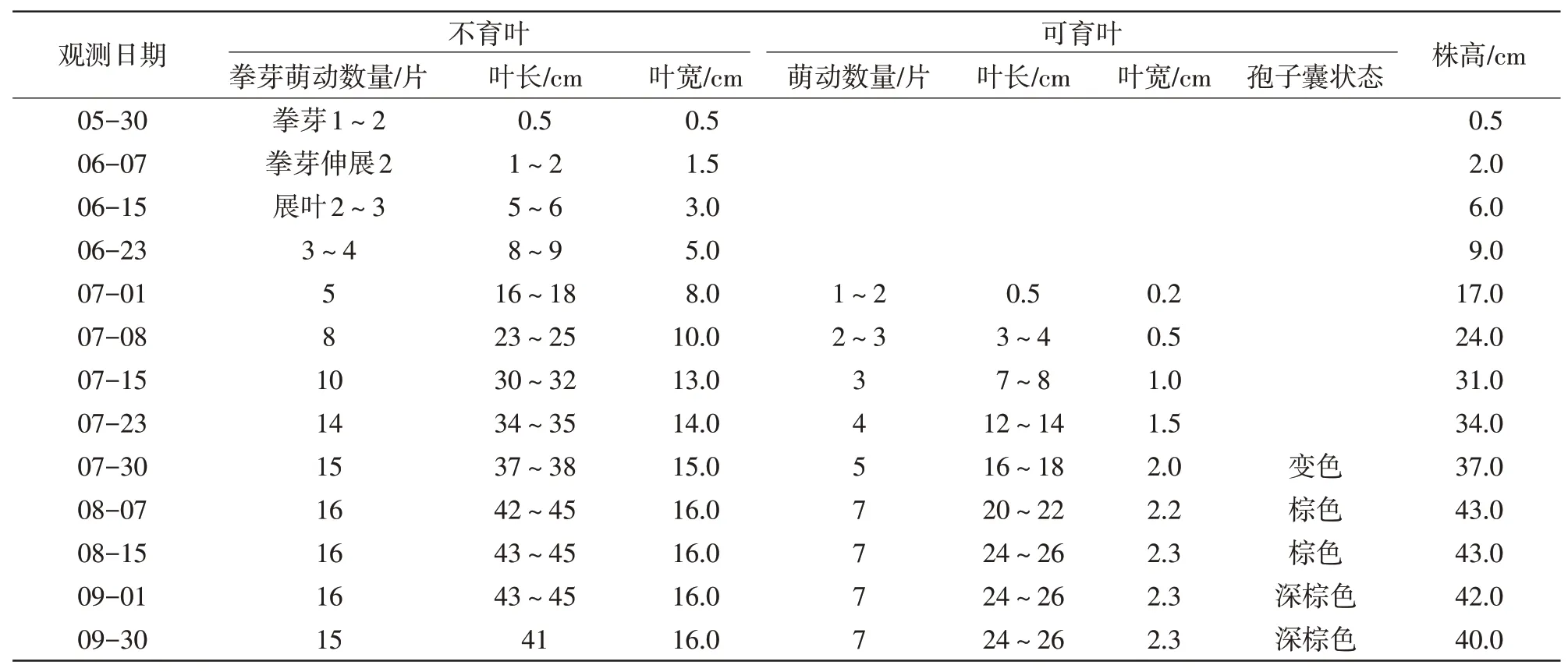

2019 年與2020 年半陰條件下莢果蕨物候期觀察結果見表1~2。2019年10月15日,氣溫下降,不育葉開始萎蔫、脫落,可育葉干枯,可收集孢子囊。

表1 2019年莢果蕨物候期及生長勢表現

表2 2020年莢果蕨物候期及生長勢表現

由于栽植環境和莢果蕨原生生存環境的差異,莢果蕨栽培狀態下植株形態要比野生狀態下矮小很多。莢果蕨2020 年已經定植1 年,適應性增強,植株生長強健,植株更高大,且植株萌蘗分根較多。2020 年10 月15 日,氣溫下降,不育葉開始萎蔫、脫落,可育葉干枯,可收集孢子囊。

3.2 不同光照條件下莢果蕨的生長情況

不同光照條件下的莢果蕨生長勢表現如表3所示。

表3 不同光照條件下莢果蕨的生長勢表現

莢果蕨對光照敏感,在全光照環境下明顯生長不良,植株低矮,葉色發黃,強光下葉片焦枯現象多發。

3.3 園林應用表現

莢果蕨是北方地區非常理想的耐陰地被植物之一,在東北南部、華北地區多地栽培成功。引種于呼和浩特市試驗地后,其性狀表現有以下特點:可以無防護越冬;春、夏、秋三季葉片顏色翠綠,覆蓋率大,株形美觀,生長健壯;分株和孢子繁殖成功;移栽于城市道路兩邊,適應性狀良好。莢果蕨的上述表現,填補了陰生條件下的園林綠化品種單一的難題,其優異的觀賞價值也備受市民和游人喜愛[8]。

耐陰地被植物莢果蕨,在喬灌草相結合的園林綠化中,以綠色草坪為底色,可與玉簪、連錢草、白蘚、蛇莓等搭配,其羽狀葉片與玉簪等塊狀葉片形成對比,可使輪廓形狀更美觀,體現回歸自然、返璞歸真的精神主題[9],在園林造景中具有良好的景觀效果和生態效益。

4 結論

莢果蕨這一原生蕨類為宿根的地被植物,抗性強、適應性好、觀賞效果佳,對寒冷干旱氣候條件下造景,豐富植物類型,具有重要意義。且該植物兼具可安全越冬、養護簡單、后期投入成本低等優點,在園林綠化應用中將有廣闊的發展前景。