杉木純林漸伐混植毛竹經(jīng)營(yíng)技術(shù)研究

季東明

(祁門縣林業(yè)局,安徽黃山 245700)

杉木(Cunninghamia laneeolata)和毛竹(Phyllostachys pubescens)在我國(guó)用材林培育中占據(jù)著舉足輕重的地位[1],其分布面積廣泛,但長(zhǎng)期多代純林經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重影響林地生產(chǎn)力和產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展[2]。從樹種混交的理論上看,合理混交可充分利用營(yíng)養(yǎng)空間,使林分狀況得到改善,提高林地的生產(chǎn)力[3],杉木-毛竹混交林營(yíng)造與經(jīng)營(yíng)技術(shù)研究受到關(guān)注。目前對(duì)杉木-毛竹混交林的研究工作多集中在混交比例[4]、混交林效益[5]、土壤養(yǎng)分[6]等方面,而對(duì)不同林齡杉木林套植毛竹促進(jìn)生態(tài)恢復(fù)、形成的杉竹混交林效果及其經(jīng)營(yíng)技術(shù)的報(bào)道較少。

安徽黃山祁門縣是重要的杉木用材林基地,20世紀(jì)80 年代以來(lái),祁門縣諸多鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織實(shí)施了“七·五”速豐林、世行貸款及其他造林項(xiàng)目等系列林業(yè)重點(diǎn)工程,營(yíng)造以杉木為主的人工林面積達(dá)1.3萬(wàn)hm2。大面積造林帶來(lái)了杉木主伐更新影響主要交通干線兩側(cè)的森林景觀,以及杉木人工林多代經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致土壤酸化、肥力下降、森林生態(tài)功能下降等問(wèn)題。因此,大河林場(chǎng)等林業(yè)局直辦林場(chǎng)啟動(dòng)了杉木林帶狀漸伐混植毛竹經(jīng)營(yíng)技術(shù)試驗(yàn)研究,致力于摸索出一套適合皖南山區(qū)杉木純林間伐混植毛竹的經(jīng)營(yíng)模式,以期為祁門縣林業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供參考。

1 研究區(qū)概況

祁門縣位于安徽省最南端(29°35′~30°08′N、117°12′~117°57′E),地勢(shì)北高南低,地貌呈中山、低山、丘陵、山間盆地和狹窄的河谷平畈相交織的特征。氣候?qū)賮啛釒駶?rùn)季風(fēng)氣候,年平均氣溫15.6 ℃,平均降水量約1 781.4 mm。土壤類型主要為紅壤、山地黃壤,土壤較深厚、肥沃,適宜眾多經(jīng)濟(jì)林木生長(zhǎng)。地帶性植被為中亞熱帶常綠闊葉林帶,屬華東植物區(qū)系,植物繁多,資源豐富,主要人工栽植樹種為杉木、南酸棗(Choerospondias axillaris)、楓香(Liquidambar formosana Hance)、毛竹、油茶(Camellia oleifera)等,是“九山半水半分田”的典型山區(qū)縣[7]。

2 杉木林漸伐促成竹木混交林培育關(guān)鍵技術(shù)

2.1 竹木混交林培育的立地選擇

立地條件是決定林木生長(zhǎng)和生產(chǎn)力的主控因素[8]。毛竹生長(zhǎng)發(fā)育的適宜立地條件:海拔600 m以下,背風(fēng)向陽(yáng)的坡地、丘陵崗地,坡度30°以下,土層深50 cm以上,土壤疏松、濕潤(rùn)、排水良好、土壤肥力中等、pH 4.5~7.0。為了培育豐產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的竹林,提高竹木混交林促成效果,應(yīng)選用中等及其以上的立地條件,該條件下林分生長(zhǎng)較好。還可于交通干道兩側(cè)及其附近地區(qū)混交杉木中齡林和近成熟林,并集約經(jīng)營(yíng)。

2.2 竹木混交林培育的母竹(實(shí)生苗)選擇

2.2.1造林母竹質(zhì)量要求造林母竹年齡應(yīng)選擇2~3 年生,胸徑4~6 cm,分枝低,第一篷分枝有二叉、無(wú)病蟲害、長(zhǎng)勢(shì)旺盛的竹株。竹母挖取以母竹竹稈基部為中心,小心挖掘,來(lái)鞭30 cm 左右,去鞭應(yīng)大于40 cm,截?cái)啾抟饣o(wú)撕裂,不傷竹鞭和邊芽,不損傷螺絲釘(竹稈與竹鞭連接部分),保持根盤原狀,竹蔸多帶宿土。就近栽植可不需包扎,遠(yuǎn)處移栽需適當(dāng)包扎根盤運(yùn)輸。通常母竹留枝4~6盤,削去多余竹梢[9]。如果選用實(shí)生母竹造林,其胸徑應(yīng)在2.5 cm以上,剪梢后留枝3~4盤,其他要求同上。

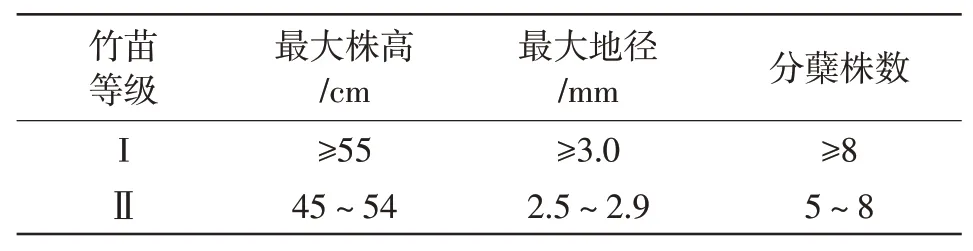

2.2.2實(shí)生竹苗木質(zhì)量要求選用優(yōu)質(zhì)壯苗造林是確保造林成效的關(guān)鍵。在造林中,大多數(shù)選用1年生實(shí)生苗,并根據(jù)多年來(lái)的造林實(shí)踐,提出了毛竹實(shí)生苗造林的苗木質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。考慮到生產(chǎn)實(shí)用性,毛竹實(shí)生苗質(zhì)量分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以形態(tài)指標(biāo)為主,結(jié)合數(shù)量指標(biāo),確保造林成活率有保障,幼林生長(zhǎng)正常。因此,以最大株高、最大地徑、分萌株數(shù)作為質(zhì)量指標(biāo)來(lái)控制苗木質(zhì)量(表1)。此外,還需滿足植株健壯、充分木質(zhì)化,無(wú)病蟲害,地上和地下部構(gòu)件完好、協(xié)調(diào)發(fā)展。

表1 毛竹實(shí)生苗(1年生)質(zhì)量指標(biāo)

分蔸時(shí)會(huì)損傷稈基和根系,使根部宿土大量脫落、造林效果降低。對(duì)1 年生實(shí)生苗整分叢出圃和造林效果進(jìn)行試驗(yàn)比較,結(jié)果顯示(表2),實(shí)生苗整叢出圃時(shí),整叢造林與分叢造林的成活率沒(méi)有顯著差異,但顯著高于分叢出圃造林(P<0.05)。因此,為確保苗木質(zhì)量和造林成活率,選苗時(shí)須強(qiáng)調(diào)整叢性,原則上即使苗叢分蘗株數(shù)在10株以上也不分蔸,以有利于提高造林成活率和生長(zhǎng)能力,保證地上與地下部分生長(zhǎng)的協(xié)調(diào)性[10]。但由于整叢移植過(guò)于耗苗木,在能夠保證造林成活率的前提下,對(duì)于分蘗株數(shù)在10 根/叢以上的苗叢,可行分蔸移植,保證4~6 根/叢,其造林效果與整叢造林相接近,較為經(jīng)濟(jì)和適宜。起苗時(shí)竹苗應(yīng)整叢挖起,多帶宿土,剪去1/3的枝葉,黃泥漿沾根,運(yùn)至造林地后小心分叢,隨起隨運(yùn)隨栽。

表2 1年生實(shí)生苗整叢和分叢造林效果比較

2.3 竹木混交林促成及其經(jīng)營(yíng)技術(shù)

2.3.1杉木中齡林間伐撫育、植竹促成混交林及其經(jīng)營(yíng)技術(shù)根據(jù)林分選擇條件,為了便于生產(chǎn)作業(yè),沿坡面垂直方向行帶狀間伐,一般情況下間伐行數(shù)依據(jù)杉木造林密度確定,造林密度在1 800 株/hm2以上,進(jìn)行帶狀間伐,即間伐3行、保留8~9行;造林密度在1 800 株/hm2以下,進(jìn)行行狀間伐,即間伐1~2 行、保留4~6 行,間伐帶栽植毛竹。進(jìn)入近熟林階段,形成杉木-毛竹混交林,隨著林分進(jìn)入成熟林,毛竹逐漸滿園,再行漸伐方式逐步采伐杉木,最終選擇優(yōu)良木保留120~150 株/hm2,培育杉木大徑材。間伐后,及時(shí)栽植毛竹,這樣通過(guò)間伐撫育、漸伐促竹,逐漸把杉木純林改造為杉木-毛竹混交林,再演變?yōu)榉€(wěn)定、高效的毛竹-杉木混交林。

2.3.2杉木近成熟林漸伐、植竹促成混交林及其經(jīng)營(yíng)技術(shù)在近成熟林內(nèi),進(jìn)行帶狀漸伐,沿坡面垂直方向配置,帶寬6~8 m,保留帶10 m左右,采伐帶內(nèi)栽植毛竹,促成杉木-毛竹混交林。保留帶杉木分2次采伐,最終選擇優(yōu)良木保留120~150 株/hm2,培育杉木大徑材,形成穩(wěn)定、高效的毛竹-杉木混交林。

2.4 植竹促進(jìn)生態(tài)恢復(fù)技術(shù)

上述促成竹木混交林方式中,毛竹栽植關(guān)鍵技術(shù)包括以下幾方面:

2.4.1整地清除采伐木之后,為防止水土流失,在大于15°的坡地,宜采用塊狀整地;15°以下的坡地,可以在間伐帶內(nèi)全墾或塊狀整地。

2.4.2植竹密度母竹造林時(shí),栽植穴的規(guī)格為70 cm×60 cm×50 cm,以單行栽植為宜,株距3~4 m。采用毛竹實(shí)生苗造林時(shí),栽植穴的規(guī)格為50 cm×40 cm×30 cm,間伐帶或采伐帶內(nèi)栽植2 行,株行距2 m×4 m,品字形配置。造林季節(jié)以2—3月為宜,也可梅雨季節(jié)造林。

2.4.3植竹后管理①松土除草。在新竹郁閉前須及時(shí)松土除草,每年1~2次,在5—6月和7—8月進(jìn)行。清除的雜草平鋪于林地或翻埋入土。實(shí)生苗造林,應(yīng)從第2 年起,在第2 次撫育時(shí)除去頭年長(zhǎng)出的老竹竿,剪口靠近地表,促進(jìn)提早成林。②間種。毛竹造林后在林地內(nèi)實(shí)行林糧、林藥間種,以短養(yǎng)長(zhǎng),既可以改良土壤,增加土壤有機(jī)質(zhì),又能增加收入。間種作物最好是豆類、花生油菜等農(nóng)作物,或間種黃精、芍藥等中草藥,也可以間種山毛豆、豬屎豆等綠肥。③施肥。施肥是促進(jìn)毛竹速生,提早郁閉的重要措施之一。造林時(shí)施以種肥的,一般造林當(dāng)年不再施肥;沒(méi)有施用種肥的,可在造林當(dāng)年的6 月初施復(fù)合肥或腐熟餅肥50~100 g/叢,將肥料撒施在新竹50 cm 范圍內(nèi),結(jié)合松土翻入土中。隨后每年結(jié)合撫育施肥1 次,施餅肥或復(fù)合肥250~350 kg/hm2。

2.5 促成混交林分生長(zhǎng)習(xí)性

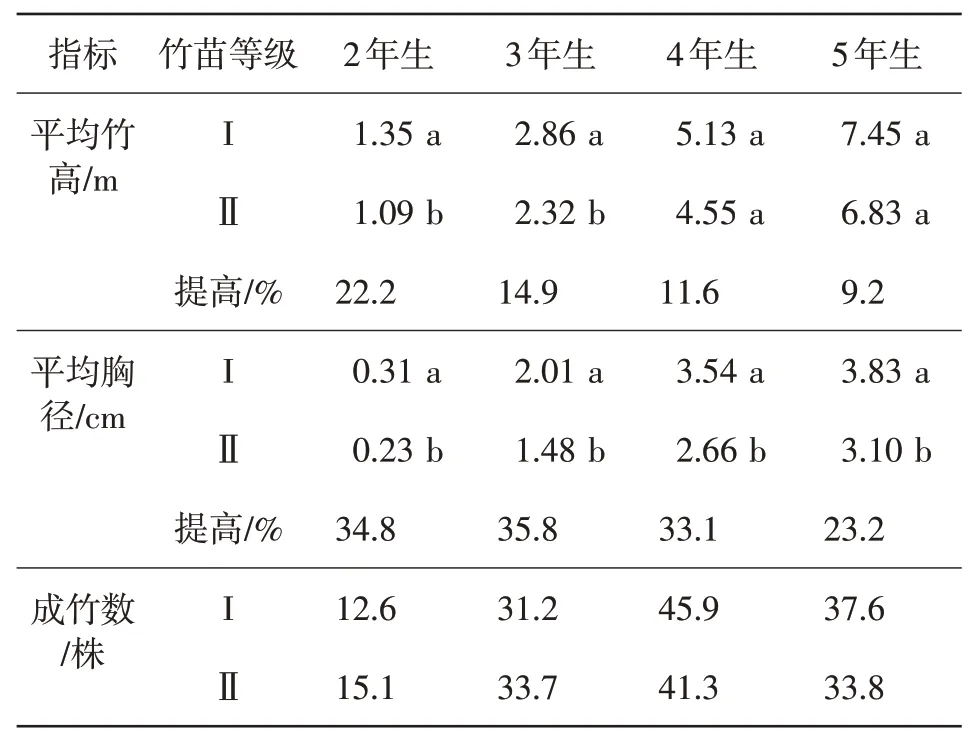

2.5.1毛竹實(shí)生苗質(zhì)量在不同苗木質(zhì)量造林區(qū),選取20叢定位監(jiān)測(cè)其生長(zhǎng)狀況,比較分析苗木質(zhì)量對(duì)造林后生長(zhǎng)的影響效果(表3)。造林后1~3年中,I 級(jí)苗的平均竹高較Ⅱ級(jí)苗提高14.9%~22.2%,而造林后4~5 年,雖然I 級(jí)苗的平均竹高比Ⅱ級(jí)苗提高9.2%~11.6%,但兩者之間的差異并沒(méi)有達(dá)到顯著水平。從平均胸徑來(lái)看,不同竹苗等級(jí)之間差異極其顯著(P<0.01),I級(jí)苗的平均胸徑較Ⅱ級(jí)苗提高23.2%~35.8%。然而,不同等級(jí)竹苗造林后,其成竹率沒(méi)有顯著差異。

表3 毛竹實(shí)生苗質(zhì)量對(duì)成林生長(zhǎng)的影響

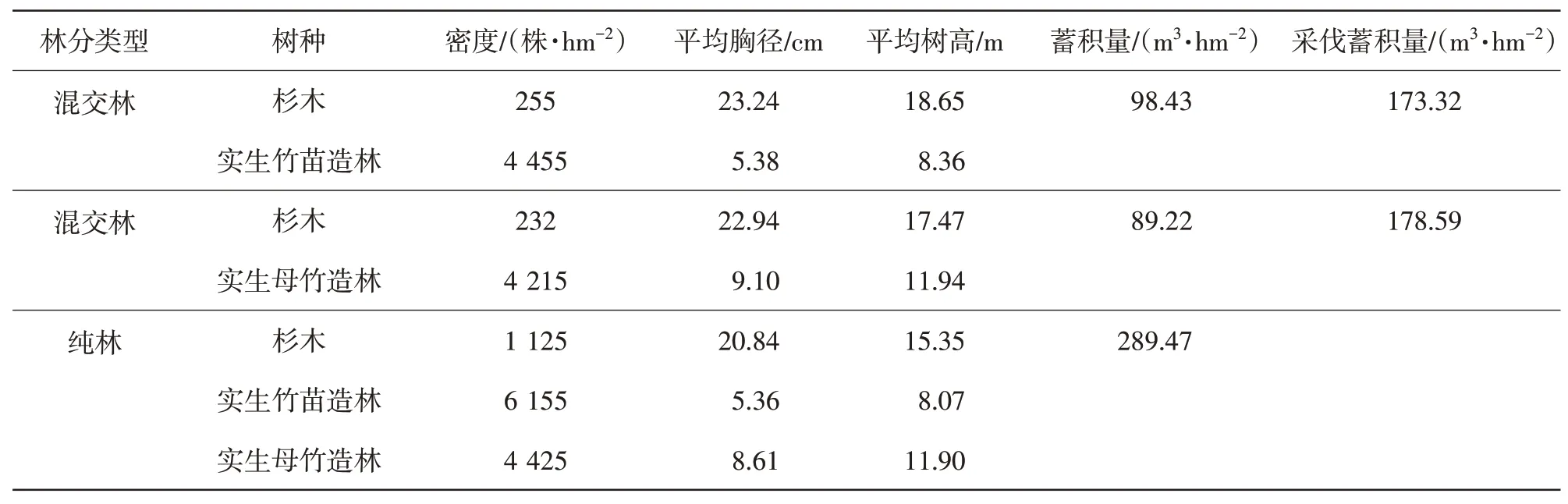

2.5.2不同林分生長(zhǎng)林分調(diào)查采用樣地調(diào)查法,以隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì)為主,不同處理設(shè)置3~4 個(gè)重復(fù),樣地面積為20 m×20 m,實(shí)測(cè)林地內(nèi)所有立木樹高和胸徑。不同模式杉木-毛竹混交林及其相應(yīng)純林的生長(zhǎng)狀況詳見(jiàn)表4。混交林現(xiàn)存杉木蓄積量89.22~98.43 m3/hm2,采伐蓄積173.32~178.59 m3/hm2,總蓄積量為267.81~271.75 m3/hm2,相比對(duì)照杉木純林的289.74 m3/hm2,僅下降了6.21%~8.19%;從單株生長(zhǎng)來(lái)看,混交林中杉木的平均胸徑和樹高分別比純林提高了10.1%~11.5%和13.8%~21.5%。無(wú)論是實(shí)生竹苗造林還是實(shí)生母竹造林,與竹純林相比,其平均胸徑和竹高生長(zhǎng)量都略高,但沒(méi)有顯著差異(表4)。

表4 不同林分類型生長(zhǎng)特點(diǎn)

3 結(jié)論

實(shí)生苗整叢出圃時(shí),整叢造林與分叢造林的成活率沒(méi)有顯著差異,但顯著高于分叢出圃造林(P<0.05)。不同竹苗質(zhì)量對(duì)造林后的成林生長(zhǎng)有一定影響,造林5年后,不同苗木質(zhì)量?jī)H對(duì)成竹胸徑有顯著影響(P<0.05),而對(duì)竹高和成竹率沒(méi)有顯著影響。將毛竹與杉木進(jìn)行混交造林,可以促進(jìn)林木生長(zhǎng),混交林分中杉木和毛竹與其純林相比,平均胸徑和樹高都略高,但沒(méi)有顯著差異。杉木純林漸伐混植毛竹等闊葉樹,使之逐漸成為竹林或竹(闊)杉混交林,或竹杉大徑材混交林經(jīng)營(yíng)技術(shù),是當(dāng)前解決杉木二伐林地土壤肥力下降、土壤酸化、森林生態(tài)功能下降等問(wèn)題的較好經(jīng)營(yíng)技術(shù)。