“雙一流”背景下真實(shí)問(wèn)題情境創(chuàng)設(shè)在園林生態(tài)學(xué)教學(xué)中應(yīng)用實(shí)踐

趙鵬飛

(四川文化藝術(shù)學(xué)院美術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院,四川綿陽(yáng) 621000)

雙一流的目的是為建立一批高水平大學(xué)與高水平學(xué)科,確保大學(xué)學(xué)科躋身世界前列,并在試點(diǎn)基礎(chǔ)上全面推廣,將我國(guó)建設(shè)成高等教育強(qiáng)國(guó)。各高校為更好貫徹落實(shí)雙一流建設(shè),結(jié)合本校實(shí)況陸續(xù)出臺(tái)實(shí)施方案。無(wú)論是建設(shè)目標(biāo)還是教法的改革,其最終目標(biāo)就是提高教學(xué)質(zhì)量,而提高教學(xué)質(zhì)量的重點(diǎn)是科學(xué)選擇教法,以問(wèn)題為導(dǎo)向成為首選[1-2]。真實(shí)問(wèn)題情境創(chuàng)設(shè)屬于研究性教學(xué)之核心,以教師為主導(dǎo)、學(xué)生為主體,有效培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,促使學(xué)生產(chǎn)生強(qiáng)烈的求知欲,培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立思考和解決問(wèn)題的能力,逐漸提高學(xué)生邏輯思維能力[3]。因此,這種教學(xué)效果與雙一流戰(zhàn)略人才培養(yǎng)目標(biāo)“懂理論、能實(shí)踐、會(huì)創(chuàng)新”相符。園林生態(tài)學(xué)課程主要學(xué)習(xí)生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、植物種群、植物群落及生態(tài)系統(tǒng)等相關(guān)知識(shí),理論性強(qiáng),知識(shí)涵蓋量大,難以激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,而通過(guò)問(wèn)題情境激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)激情效果顯著。

1 真實(shí)問(wèn)題情境創(chuàng)設(shè)的實(shí)踐研究

為了探討真實(shí)問(wèn)題情境的創(chuàng)設(shè)實(shí)踐,以園林生態(tài)學(xué)課堂為契機(jī),以“植物群落”為案例展開(kāi)研究。

1.1 課程知識(shí)分析

“植物群落”是風(fēng)景園林專(zhuān)業(yè)課程園林生態(tài)學(xué)的重要內(nèi)容,講述群落基本概念、群落基本特征、群落空間結(jié)構(gòu)等相關(guān)內(nèi)容,從生命系統(tǒng)角度對(duì)生物間的關(guān)系與相互作用展開(kāi)研究,不但進(jìn)一步研究“種群”相關(guān)問(wèn)題,更是學(xué)習(xí)園林生態(tài)學(xué)的基礎(chǔ)。

因“植物群落”比較關(guān)鍵,有利于對(duì)真實(shí)問(wèn)題情境中進(jìn)行觀察與探索。開(kāi)展“植物群落”教學(xué)時(shí),學(xué)校正好對(duì)“中心廣場(chǎng)景觀”進(jìn)行改造,此次教學(xué)就以這個(gè)項(xiàng)目改造為例,組織學(xué)生開(kāi)展“校園景觀設(shè)計(jì)”,激發(fā)學(xué)生學(xué)熱情與探索欲,利用問(wèn)題驅(qū)動(dòng),引導(dǎo)學(xué)生分析與解決實(shí)際問(wèn)題,從中獲取新知,有效提高學(xué)習(xí)效果。

1.2 教學(xué)實(shí)踐

這種教學(xué)模式主要包含4 個(gè)環(huán)節(jié):觀察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題—構(gòu)建問(wèn)題—表述問(wèn)題—解決問(wèn)題。4個(gè)環(huán)節(jié)是一個(gè)有機(jī)整體,可以說(shuō)是環(huán)環(huán)緊扣,每個(gè)環(huán)節(jié)均有自己獨(dú)特的作用。上課前按照小組模式對(duì)“中心廣場(chǎng)景觀”進(jìn)行設(shè)計(jì),課堂上各小組展示“中心廣場(chǎng)景觀”改造中動(dòng)植物設(shè)計(jì)圖,讓課堂氛圍活躍起來(lái)。教師從作品中選擇一個(gè)方案為例,對(duì)其中一些園林知識(shí)與存在問(wèn)題展開(kāi)研究,激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣與求知欲。當(dāng)確定好設(shè)計(jì)圖后,結(jié)合真實(shí)問(wèn)題情境創(chuàng)設(shè)思路展開(kāi)教學(xué)。

1.2.1觀察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題大家仔細(xì)觀察設(shè)計(jì)圖,在圖中有許多植物,這些植物是屬于“種群”?還是屬于“群落”?

通過(guò)問(wèn)題引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)和探索“植物群落”的概念,引導(dǎo)學(xué)生探索單獨(dú)植物是無(wú)法構(gòu)成“植物種群”,更不能形成“植物群落”。學(xué)生在已學(xué)“植物種群”知識(shí)基礎(chǔ)上進(jìn)行觀察,就能夠發(fā)現(xiàn)“植物種群”和“植物群落”的概念并不相同,而是存在差異,掌握“植物群落”的概念:在同一時(shí)間內(nèi),一定區(qū)域中聚集的所有物種的集合[4-5]。探索發(fā)現(xiàn)“植物群落”比“植物種群”高一個(gè)級(jí)別。在講授概念時(shí),應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)3個(gè)要素:時(shí)空性、所有種群、種群集合[6-7]。為了便于學(xué)生更易掌握概念,以一些日常生活的例子設(shè)問(wèn)題,比如菜市中各種蔬菜是否形成“植物群落”呢?通過(guò)師生共同探討身邊的“植物種群”和“植物群落”,加深學(xué)生對(duì)概念的理解和掌握[8-9]。

在這個(gè)階段,教師應(yīng)結(jié)合學(xué)生學(xué)情和教學(xué)內(nèi)容創(chuàng)設(shè)真實(shí)問(wèn)題情境,引導(dǎo)學(xué)生積極參與到課堂教學(xué)中,激發(fā)學(xué)生自主探索和構(gòu)建問(wèn)題的思維[10-11]。

1.2.2構(gòu)建問(wèn)題掌握了“植物群落”概念后,引導(dǎo)學(xué)生仔細(xì)觀察設(shè)計(jì)圖,發(fā)現(xiàn)圖中植物在垂直、水平等方面都有差異,就可以自主構(gòu)建問(wèn)題繼續(xù)探索知識(shí):比如從垂直角度看,“植物群落”有什么不同呢?

上面的問(wèn)題是引導(dǎo)學(xué)生從視角層面提出問(wèn)題,也可讓學(xué)生從數(shù)量特征與空間特征對(duì)“植物群落”提出問(wèn)題,掌握“植物群落”相關(guān)知識(shí),比如“植物群落”的邊界、“植物群落”中各物種的種間關(guān)系等[12-13]。

在這個(gè)階段,教師應(yīng)結(jié)合作品引導(dǎo)學(xué)生積極探索與思考,在已掌握知識(shí)的基礎(chǔ)上提出問(wèn)題,對(duì)“植物群落”進(jìn)行整體研究。當(dāng)然,在構(gòu)建問(wèn)題范圍應(yīng)該是多方面的,可從特征、垂直、水平等多個(gè)視角入手,讓所提問(wèn)題不斷延伸,比如延伸到“植物群落”的生態(tài)位、季節(jié)性等知識(shí)[14]。

1.2.3解決問(wèn)題為了解決前面構(gòu)建的問(wèn)題,引導(dǎo)學(xué)生跳出設(shè)計(jì)作品進(jìn)入“植物群落”的知識(shí)中,自主探索與“植物群落”相關(guān)知識(shí),同時(shí)探索“植物群落”和“植物種群”間的差異。比如解決上面從垂直角度的設(shè)問(wèn),學(xué)生就可知道“植物群落”在垂直方向上分成為草本層、灌木層、喬木層,喬木層屬陽(yáng)生植物,灌木層屬耐陰生植物,草木層屬陰生植物等。解決完問(wèn)題后,引導(dǎo)學(xué)生的思維回歸到作品中,以作品為例對(duì)“植物群落”的知識(shí)進(jìn)行探索。在這個(gè)階段,依然利用問(wèn)題模式展開(kāi),由學(xué)生對(duì)構(gòu)建問(wèn)題進(jìn)行闡述,不斷刺激學(xué)生的思維。比如:大家將思路回到設(shè)計(jì)圖,圖中植物有喬木、灌木、草本植物等,請(qǐng)大家回想身邊還有哪些“植物群落”種類(lèi)?這些群落又是由哪些物種組成?其物種是否相同呢?讓學(xué)生自主探索后對(duì)問(wèn)題進(jìn)行闡述,檢驗(yàn)其學(xué)習(xí)效果。

通過(guò)這種教學(xué)方式,就能將教學(xué)情境從課堂朝周?chē)h(huán)境延伸,將學(xué)生思維引向現(xiàn)實(shí)生活,在大腦中搜索相關(guān)信息,將課堂知識(shí)與現(xiàn)實(shí)生活緊密聯(lián)系起來(lái)。從教學(xué)結(jié)果顯示,學(xué)生回答現(xiàn)實(shí)生活中有“森林群落”“草原群落”及“海洋群落”等。設(shè)計(jì)圖中有各種高大的喬木,詢(xún)問(wèn)學(xué)生這些喬木是否組成一個(gè)“植物群落”呢?非常明顯單獨(dú)喬木不能定位為“植物群落”,這與“植物群落”的定義不相符。再以新疆針葉林與福建常綠闊葉林為例,學(xué)生對(duì)比研究后發(fā)現(xiàn)不同物種組成不同“植物群落”,同一種“植物群落”物種數(shù)目同樣存在差異。自然,順理成章就能引出“植物群落”豐富度相關(guān)知識(shí),通過(guò)教師點(diǎn)評(píng)和引導(dǎo)不斷激發(fā)學(xué)生對(duì)思維進(jìn)行加工,進(jìn)一步深化知識(shí)點(diǎn)。

1.2.4拓展問(wèn)題為了提高拓展知識(shí)的效果,依然采用設(shè)問(wèn)形式開(kāi)展。利用設(shè)計(jì)圖中的物種,比如灌木、喬木等,為學(xué)生設(shè)置拓展問(wèn)題:這些物種的種間具有什么關(guān)系呢?將知識(shí)從“植物群落”拓展到“群落”,從植物拓展到動(dòng)植物。

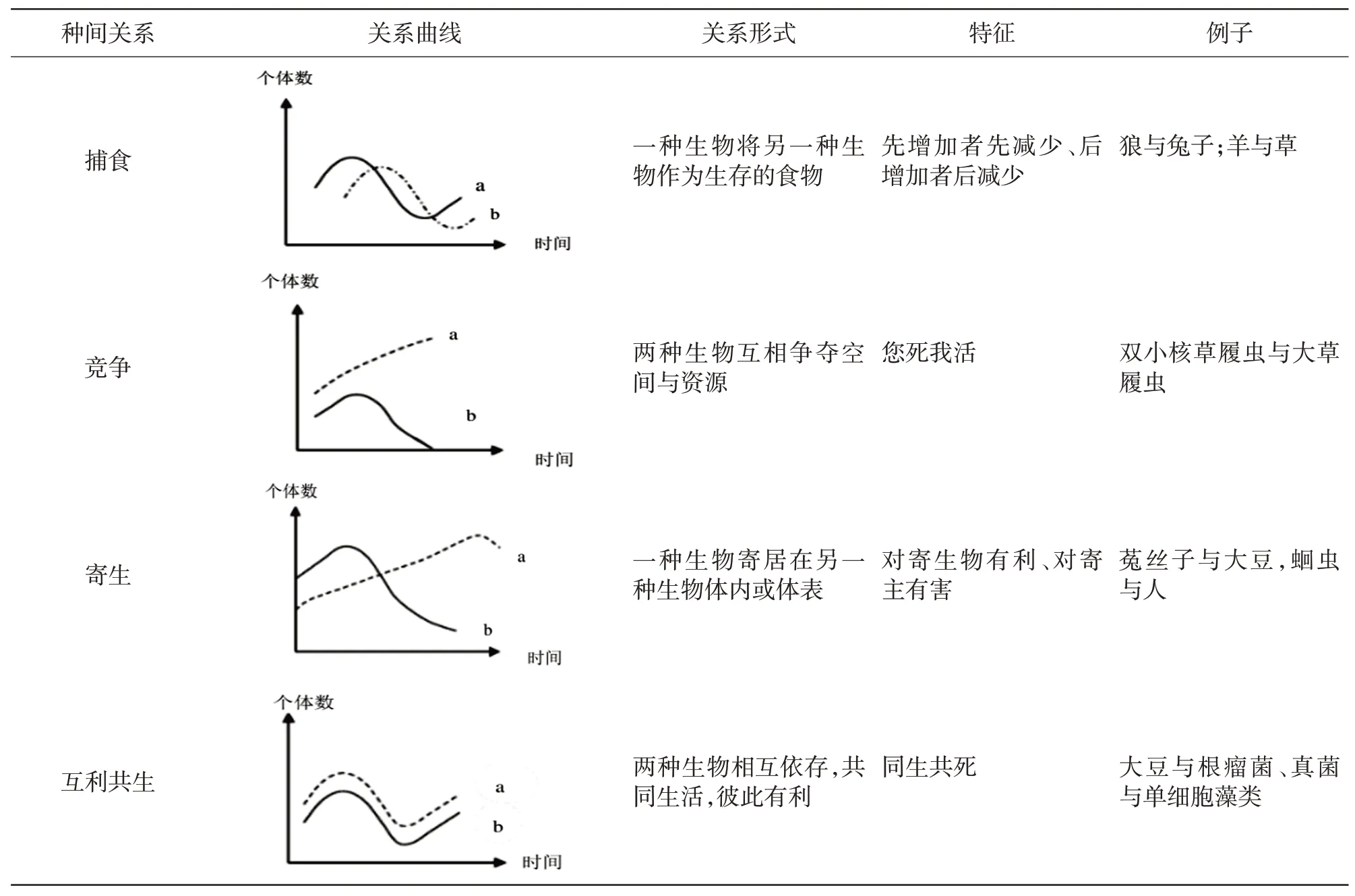

事實(shí)上,內(nèi)部的種間關(guān)系是“群落”的重要內(nèi)容,通過(guò)這個(gè)問(wèn)題就能引導(dǎo)學(xué)生思考動(dòng)植物間的關(guān)系,拓展所學(xué)知識(shí)。學(xué)生能認(rèn)知物種間存在競(jìng)爭(zhēng)與捕食的關(guān)系。當(dāng)然,“群落”內(nèi)種間關(guān)系并沒(méi)有這么簡(jiǎn)單,教師利用視頻、PPT等形式補(bǔ)充學(xué)生認(rèn)知進(jìn)行補(bǔ)充,講授“群落”內(nèi)有競(jìng)爭(zhēng)、捕食、寄生及互利共生的關(guān)系,其關(guān)系曲線圖、關(guān)系形式、特征等見(jiàn)表1所示。

表1 “群落”間的四種關(guān)系

通過(guò)個(gè)體數(shù)—時(shí)間曲線的學(xué)習(xí)后,教師可再設(shè)置問(wèn)題引導(dǎo)學(xué)生對(duì)相關(guān)知識(shí)進(jìn)行辨析,進(jìn)一步深化幾種種間關(guān)系。接著講授植物在空間上的合理配置,從垂直方向和水平方向兩個(gè)層面舉例解析。

通過(guò)“植物群落”相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí),學(xué)生利用所學(xué)知識(shí)返回去比較設(shè)計(jì)圖,發(fā)現(xiàn)植物配置中不合理之處,對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行改進(jìn)與完善。

1.3 教學(xué)效果

1.3.1改善課程教學(xué)效果采用真實(shí)問(wèn)題情境教學(xué),以學(xué)生設(shè)計(jì)方案為案例,提高學(xué)生積極性,明顯改善聽(tīng)課的效果。課堂上主動(dòng)積極發(fā)表自己的見(jiàn)解,師生間形成良好互動(dòng)氛圍,課后積極完成教師安排的拓展性作業(yè)。課后與學(xué)生交流,學(xué)生認(rèn)為采用這種方法既注重傳授知識(shí),還能活躍課堂氛圍,在思考問(wèn)題同時(shí)培養(yǎng)邏輯思維和探索能力。

1.3.2提高實(shí)踐操作能力通過(guò)園林生態(tài)學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)生樹(shù)立了生態(tài)設(shè)計(jì)理念,具體體現(xiàn)在參加競(jìng)賽和項(xiàng)目方面。2022、2023 年,學(xué)生在實(shí)踐創(chuàng)新項(xiàng)目中獲批多項(xiàng)與生態(tài)學(xué)相關(guān)的課題,其中省級(jí)項(xiàng)目2項(xiàng),市級(jí)、校級(jí)多項(xiàng),主要涉及綿陽(yáng)市公園、各類(lèi)道路的園林植物等方面的研究,在2022年“未來(lái)設(shè)計(jì)師·全國(guó)高校數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)大賽”中,10組獲獎(jiǎng)中有5組作品與生態(tài)學(xué)相關(guān)。由此可見(jiàn),開(kāi)展園林生態(tài)學(xué)教學(xué)有效提高學(xué)生的實(shí)踐操作能力。

2 真實(shí)問(wèn)題情境創(chuàng)設(shè)實(shí)踐的體會(huì)

從實(shí)踐總結(jié)可知,在實(shí)踐中還應(yīng)注意關(guān)鍵點(diǎn):(1)合理設(shè)計(jì)問(wèn)題,設(shè)計(jì)問(wèn)題時(shí)不能天馬行空,應(yīng)緊緊圍繞教學(xué)目標(biāo)、結(jié)合現(xiàn)實(shí)案例設(shè)計(jì)問(wèn)題,引導(dǎo)學(xué)生由淺入深開(kāi)展學(xué)習(xí),通過(guò)學(xué)習(xí)掌握知識(shí)的重難點(diǎn),掌握相關(guān)理論與設(shè)計(jì)方法,在懂理論基礎(chǔ)上能實(shí)踐。(2)和諧的師生關(guān)系,問(wèn)題情境教學(xué)屬于研究性教學(xué),這種教學(xué)模式的基礎(chǔ)就是互動(dòng),因此,營(yíng)造一個(gè)融洽、活躍的氛圍十分關(guān)鍵,需要平等和諧的師生關(guān)系為基礎(chǔ)[5]。課堂上,教師要以鼓勵(lì)、引導(dǎo)為主,鼓勵(lì)學(xué)生大膽發(fā)言,暢所欲言,多一點(diǎn)表?yè)P(yáng)少一點(diǎn)批評(píng),才能讓學(xué)生敢提問(wèn)、敢回答。

園林生態(tài)學(xué)理論性較強(qiáng),教學(xué)難度較高,學(xué)生極易產(chǎn)生厭學(xué)情緒,以問(wèn)題推動(dòng)教學(xué),能幫助學(xué)生將教學(xué)知識(shí)與現(xiàn)實(shí)生活結(jié)合起來(lái),提高學(xué)生對(duì)園林知識(shí)的掌握和認(rèn)知水平。