朱耷夸張冷逸的隱喻寫意繪畫風格研究

田壯壯(渤海大學 美術學院,遼寧 錦州 121013)

朱耷是“清初四家”之一,原為明代宗室后裔,號八大山人。“八大”是在“朱耷”二字的基礎上去掉了“牛”和“耳”。古代諸侯盟會“執牛耳”者用來指那些擁有權勢的人。朱耷去掉“牛耳”,就意味著失去了權勢,道出了他作為“明朝遺民”故國不在的落魄處境。明朝覆滅,家國破碎后,朱耷出家為僧,這段經歷導致朱耷思想和生活上都發生了翻天覆地的變化。為了逃避清朝統治者的迫害和威逼利誘,他隱姓埋名,脫離塵世,裝聾作啞,茍且偷生,面對家國破碎他無能為力,時而嗚咽,時而仰天大笑,慷慨悲歌。

八大山人草書題字形似“哭之”“笑之”,似哭似笑的樣子隱約有玩世之意和無奈之情。他將內心的悲痛用諷刺性的題材和簡練的筆墨寓于畫作中,以寄托啼笑皆非的苦楚心境。“時哭”,哭的是家國破碎后命途多舛的遭遇以及對家國的懷念;“時笑”,笑的是清政府統治者愚昧、暴政的可笑行徑。八大山人常題詩于畫:“墨點無多淚點多”“心畫心聲”。他的畫面詩句無不透露一種無可奈何的心境,但又夾雜著朱耷極其倔強的性格。這種帶有強烈諷刺意味的幽默明顯而不暴露,隱藏而不笨拙,諷刺而不庸俗。

一、夸張冷逸隱喻風格形成的原因

首先,朱耷身為明宗室后裔,在清朝極端嚴酷的思想專制下,只能借繪畫隱晦地抒發內心的憤懣,他將內心的悲痛用諷刺性的題材、簡練的筆墨寓于畫作中,以寄托啼笑皆非的苦楚心境。朱耷的生平經歷,卓越的繪畫能力和淵博的學識,使他可以盡興地用畫面表達心境,畫面透露出孤傲的特點。他用冰冷而陌生的形象創造了一個符號的象征世界,用水墨表達內心的血淚,有意構建陌生的畫面感,形成了隱喻畫風。

其次,朱耷在佛門中度過了人生大部分時間,在這期間,二宗的禪學思想對八大山人的思維方式產生了極大的影響。在修煉方式上,二宗均主頓悟;在表述方式上,二宗均強調意會,不說破,故設懸疑,正話反說。運用象征性的手法表現畫面,把禪家這啞謎式的作偈方式用在了自己的繪畫和詩文中,結合朱耷自身繪畫創作方式,促進了其隱喻繪畫風格的形成。

最后,隱居避世和家國之恨兩種矛盾心理在其內心產生了巨大的化學反應,成為其隱喻畫風形成的直接原因。朱耷大部分人生時光在矛盾中度過,這成為他的一個心結,使他忽狂忽啞,忽瘋忽傻,這種心結左右著他的行為,也影響著他的繪畫風格,使他的畫在風平浪靜的外表之下呈現“風起云涌”的隱喻境界。

二、夸張冷逸隱喻畫風的具體表現

(一)簡單形式下的筆墨韻味

朱耷繪畫將中國畫水墨筆法表現得淋漓盡致。其畫面多純水墨,很少設色,畫面渾厚華滋,層次分明,其山水畫多用勾皴的筆法而少運用暈染,簡約的筆法雖干枯毛刺,細細品味卻富有墨色韻味。其不僅在筆墨上的表現極簡,畫面取材也采用了內斂神凝的處理方式,孤魚、孤鳥、幾支殘花敗荷等都是他畫面的取材。著名美術史論家王伯敏則用“作畫如用兵”比擬朱耷的繪畫,用極簡的形式承載豐富的意蘊和情感,這也是朱耷繪畫藝術的終極追求。精煉的筆墨,每一筆都是真情流露,畫面和意境完美融合,給人一種畫外有畫、畫外有情之感,即“意在象外”。

八大山人善用禿筆,用筆嫻熟,或順勢或逆勢,筆鋒隨心游走,勢力變化豐富,方折硬折形成的線條充滿張力、蒼勁。這種旺盛的線條生命力,充分顯示了八大山人倔強的個性。他的筆力與氣相連,又與神韻相通,用極富張力的線條表現形體,對其進行抽象和象征,試圖用最簡單的“形式”來承載抽象的精神世界,石濤謂“作書、作畫,先以氣勝得之者,精神燦爛,出之紙上”。繪畫的磅礴氣勢必須通過筆墨的運用和結構來體現。

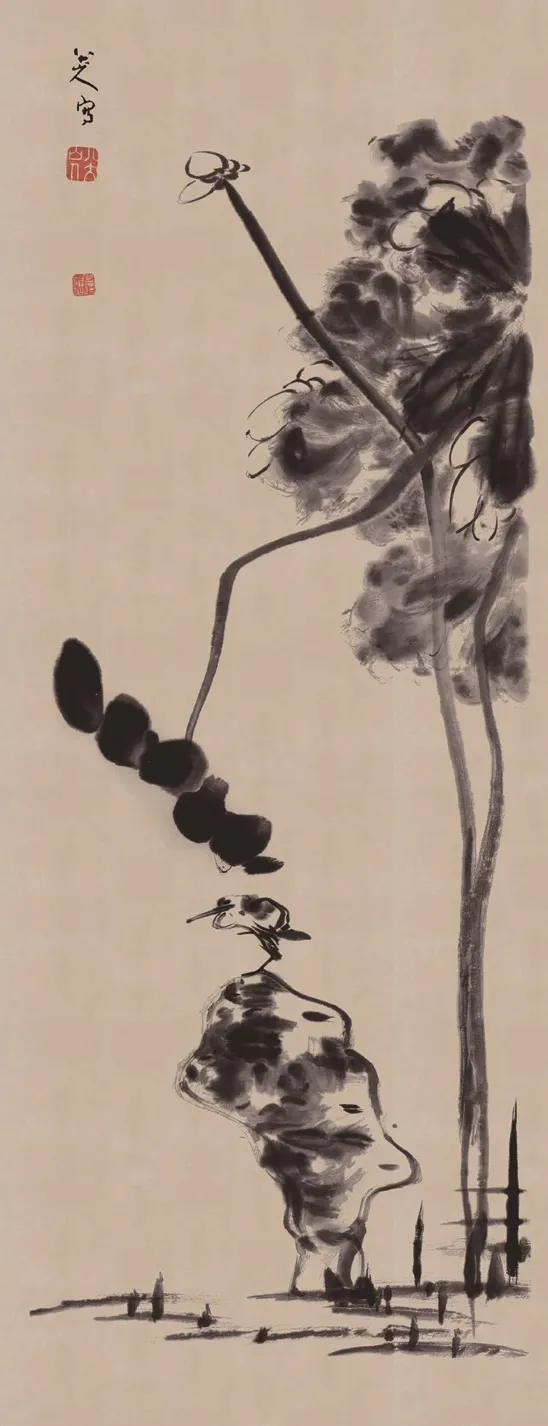

八大山人的山水畫很好地體現了中國畫中的水墨和筆法,是在繼承前人的基礎上融入自己的見解形成的獨特繪畫風格。他作品中的花、鳥、魚、蟲活靈活現,這歸功于他的運筆和設墨。其作品《荷石水鳥圖》(圖1)很好地表現了朱耷的水墨特點,筆致簡潔,用潑墨表現荷,形成了濃淡干濕的豐富層次,皴擦相互結合,運筆信手拈來、流暢自如。八大山人的畫作中充斥著“矛盾”。他不遵循傳統繪畫法則,作畫方式隨性,在繪畫過程中盡情地用怪異的運筆和夸張的設墨揮灑內心的“幽默感”,創造了獨特的新繪畫水墨形式,使寫意花鳥繼承發展到了一個嶄新的水平,筆墨中帶有嘲笑的意味,形成一種具有諷刺性的繪畫語言。

圖1 朱耷《荷石水鳥圖》127 cm×46 cm 紙本

(二)夸張構圖,隨心造境

中國山水畫講究情景相融,即所謂的“意境”。他在造境布勢時,擺脫自然的客觀性,采用獨特的對角線構圖視角,上大下小,頭重腳輕,平中求奇,隨心造景,以情寫境,以意造境,將“心象”進行改造、重塑、扭曲、變形、夸張,這些對物象有意無意的變動,正是朱耷心境隱喻的表現。朱耷的畫面帶有一股冷峻野逸之氣,直擊觀者的心靈。他的特殊身世和遭際,使他認為現實世界是扭曲的、不公正的,甚至是可惡的。他用冷眼看世界,他自認為他的生活如同螻蟻,茍以存活,他所鐘愛的是殘缺破敗的枯枝敗荷、荒無人煙的山野之地,他用畫面隱喻自己,在取材上更傾向于自己的“同類”:殘枝敗荷、荒野之地、待捕之鳥、孤身游魚等,這些素材盡情流露于他的畫面,用這種方式寓情于畫,寄托悲憤與哀思,使他的畫面超越了固有的規范而躍遷至一個新境界。

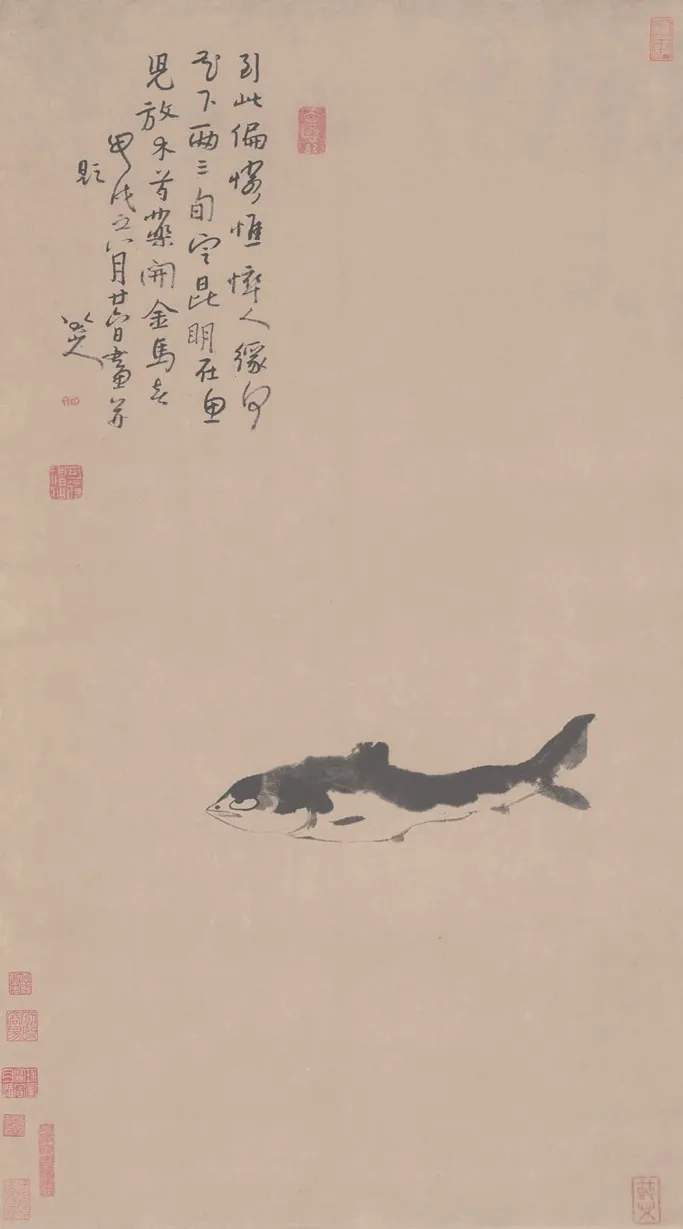

魚和鳥的眼睛出奇大而方,蓮花的莖長得像樹一樣,有完全不成比例的變形兔子和幾何形狀的貓,倒立的巨石一碰就掉下來,巨大的巖石懸在空中,甚至連生活中不相關的東西都拼湊在一起,在看似隨意的組合中透出了任性、離奇的趣味。他的作品形式簡潔,畫面常有大面積留白,達到了筆簡形具、形神兼備。例如《游魚圖》(圖2)所體現的“隱喻”的繪畫語言和空靈高遠的構圖意境,用繪畫作品來暗喻他的人生。這種主觀的隨意布勢所呈現出來的形式美,比自然真實更具有生命力,使畫面迸發出超乎尋常的力量,他所造就的帶有悲劇色彩的意境,是內心深處悲涼之情的外泄。

圖2 朱耷《游魚圖》99.5 cm×28 cm 紙本

(三)隱喻畫風下的情感表現

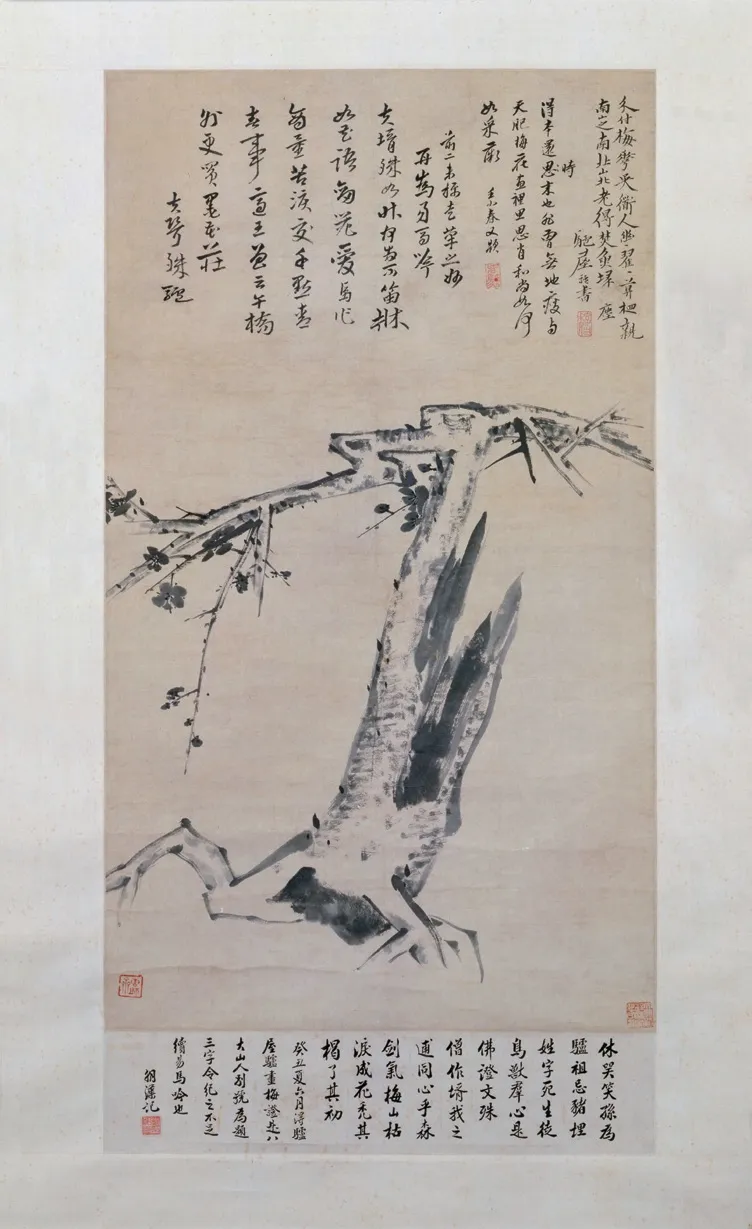

八大山人設置了各種形象化的喻體來表達他對家國的懷念,表現生活的窘迫以及孤苦伶仃的無奈。山水畫以山殘冷天的山水形象為代表。在花鳥畫中,具象的身體和“對人白眼”的形狀。植物的形象要么干枯錯落,肆意扭曲,表現了一種叛逆的狀態。根須暴露,像戟似劍,直插云霄,凸顯悲壯而激蕩的氣場。花草往往表現為在裂縫中生存以示自己。大多數鳥的形象是獨立的,多為恐懼、如履薄冰或者振翅稍停,一觸即飛的樣子;或拱起背和脖子,眼睛盯著四周,一種憤怒和不屈的表情;或者棲息在樹枝上,疲憊、笨拙、迷茫。成對的鳥要么朝不同的方向看,要么一只睡著了,另一只四處張望,臉上滿是恐懼、懷疑和驚慌。魚往往只有一兩條,結合空曠的背景、呆滯或警惕的眼神,仿佛時刻面臨危機。在八大山人的畫面中,他忽略物體本身,將物象描繪成命運符號的象征,是一種冷漠、仇恨、孤獨、恐慌、委屈、不信任等形象隱喻。朱耷經常在詩歌上題字以暗示其含義,例如57歲時畫的《古梅圖軸》(圖3), 配詩文用以暗喻反清復明的情緒。圖中,古梅根系暴露于地面,樹干空心開裂,樹枝光禿禿,扭錯盤結,表現了下垂趨勢,用筆如鐵。幾枝淡淡的梅花,傲然綻放,凸顯出別致模樣。這張圖顯示了老梅花樹雖然失去了土地的庇護,行將腐爛但努力綻放,傲然站立,借此來比喻自身處境。

圖3 朱耷《古梅圖軸》96 cm×55 cm 紙本

《牡丹孔雀圖》(圖4)中描繪了兩只瘦小、去翎斷尾的孔雀,這是情感外化的表現。“丑化異化”表面上的一切虛偽都暗示著清廷統治的荒謬和虛偽。這些畫面無不傳達著八大山人對家鄉的懷念和對統治者仇恨的情感。復雜的情感一直折磨著朱耷,他的精神長期處于矛盾和緊張狀態,從而形成了喜怒無常、高傲、玩世不恭的畫風,但是他不得不隱晦表現這種情感,所以多運用象征、夸張等手法營造意境。

圖4 朱耷《牡丹孔雀圖》紙本

三、結論

朱耷敢于創新,突破了傳統的繪畫模式,創造了一種笨拙、夸張的繪畫形式,桀驁不馴和鐵骨錚錚的性格在他作品中得到充分的體現,他改變了董其昌主張的“南北宗說”,以象征性的形象、革命性的開放結構和對空間的極度簡化打破了傳統的畫面樣式,畫面中蘊含的情感是其內心痛苦、怨恨情感的外化,正是作品中這種強烈的情感,使畫面更具震撼力,繪畫進入新高度。隱喻的繪畫語言和空靈高遠的構圖意境,清代中期的“揚州八怪”在畫風層面上則延續了朱耷的寫意風格,畫作更加傾向于描繪尋常煙火以及世間溫情,普遍具有一種反傳統、清新自然和生機勃勃的新氣象。對晚清的“海派”產生深遠影響,一方面其孤傲冷峻、蒼茫厚樸的畫風、直接受到朱耷慘淡空靈、了無生氣畫風的影響;另一方面,朱耷繼承發揚了元代趙孟頫“書畫同源”的思想,崇尚以書入畫,吳昌碩常以篆書草書石鼓入畫,用筆老辣、筆力遒勁,畫面顯得雄渾樸拙,進一步繼承發揚了朱耷繪畫作品的構圖、意境等,走出了一條不拘泥于程式、以形寫神的全新路徑。現當代中國文人畫家也深受朱耷繪畫的影響,諸如齊白石、潘天壽、李苦禪等分別從朱耷繪畫思想中汲取精華元素,特別是在繪畫作品的構圖、意境以及筆墨技法上反復對朱耷繪畫作品進行深度研習,進一步助推了中國現當代大寫意花鳥畫的發展。朱耷的一生是凄慘的,也是放蕩不羈的。他運用特殊的構圖形式、獨特的取材視角以及豪放灑脫簡練的筆墨表達憤懣之情,寓情于畫,畫面飽含深意,耐人回味。朱耷為中國傳統寫意花鳥畫注入了新的繪畫語言,將水墨寫意花鳥畫推向了一個新的高度。