鄉村振興視角下傳統村落景觀的保護與更新

——以滎陽市石洞溝村為例

袁瀅鈞 孟濱 薛生康

(河南農業大學風景園林與藝術學院,鄭州 450002)

鄉村景觀建設是鄉村振興戰略實施的重要保障,因此,對傳統村落景觀進行保護與更新具有重要意義[1]。在此背景下如何更好地利用傳統村落的獨特文化和景觀資源來發揮村落價值、重現村落活力、帶動村落文化的研究和產業增收,是一個值得研究的課題。傳統村落主要是指具有悠久的自然文化歷史、極高的社會經濟價值和傳統的審美價值,并且建成較早具有發展潛力的村落[2]。對傳統村落的保護不應該是一成不變的,要提倡在發展中保護[3]。因此,文章以傳統村落景觀為研究對象,分析現有傳統村落景觀的保護與更新現狀,并探討鄉村振興視角下傳統村落景觀保護與更新的策略。

1 傳統村落景觀的保護與更新現狀

1.1 景觀更新不合理且保護不到位

現有傳統村落景觀在保護與更新中主要受到人為和自然兩方面的破壞:一是,人為方面的破壞,在鄉旅融合的背景下,部分村莊規劃為謀求旅游經濟的“快發展”,忽略地方特色的保護,大拆大建,照搬其他引流景觀,致使原有景觀被破壞,新建景觀難以融入地方環境;二是,自然方面的破壞,傳統村落中包含很多歷史悠久的百年建筑,經過百年風雨的沖刷,就算建筑的整體結構未被破壞,但它的紋理細節也早已不似從前甚至完全消失。由于近年來“空心村”現象繁多[4],許多建筑閑置且長期無人管理,造成了自然損耗的加劇。

1.2 景觀保護意識欠缺且無序更新

很多傳統村落由于地理環境等因素,教育條件有限,村民意識不到景觀保護的重要性[5],導致村民不重視傳統景觀,隨意改造破壞了村落原有的景觀。且隨著生活水平的提高,原有的村落空間條件已經無法滿足村民的日常生活需求,很大一部分村民會選擇推倒舊土房修建新瓦房,雖然居住條件得到了改善,但也導致村落整體景觀結構遭到破壞。

1.3 景觀更新偏離地方特色

近年來,為推進鄉村經濟發展許多村莊開始發展旅游產業,鄉村景觀開始偏向于城市景觀。部分規劃設計師認為鄉村是城市的邊緣區域,直接以城市規劃方案為參照,建設鄉村景觀,導致農具、民居、地方民謠及傳統風俗活動等地方特色在景觀更新的過程中難以展現。這是由于在落實景觀規劃時缺少對村民切實需求的考量,使得村落景觀同質化嚴重。

2 鄉村振興視角下傳統村落景觀保護與更新的策略

2.1 保護策略

2.1.1 確定景觀保護紅線和功能分區

鄉村景觀規劃首先應在實地調研的基礎上分析村落的物質與非物質文化資源,確定村落的景觀保護區域和保護范圍,劃定保護紅線,明確保護修復制度。劃定村落景觀功能分區,有目的地對景觀進行管理與維護,做到景觀管制落到實處。曾麗群認為保護紅線的劃定應是從單體研究到整體區域疊加整合的過程[6],建立系統的景觀規劃體系,使景觀規劃與村落的整體發展規劃相聯系。明確具有重要歷史文化意義的景觀載體并劃分等級,重點保護,要避免無序更新,造成景觀資源的浪費。

2.1.2 提升景觀保護意識

2007 年通過的《城鄉規劃法》中第18 條和第22條用法律明確了村民對于村莊規劃的主體地位,即村民是村落生活的主體,也是村落景觀的直接使用者。現今村民普遍對村落歷史景觀保護的重視度不強,如何高效保護村落景觀,使它更好地處于可持續發展狀態,還需村民在日常生活中建立景觀保護意識,明確相應的政策法規。

2.1.3 加強景觀保護管理機制

村落景觀保護需要制定一套科學系統的管理機制。沈呂萍在研究景觀遺產保護辦法時提出了一套行之有效的保護管理機制,它是景觀保護的核心部分,也是保護自然遺產的關鍵所在[7]。同時,對一些損壞嚴重的歷史建筑進行3D 建模修復,結合村落需求對它的內部功能進行升級置換,在保護村落景觀原真性的同時,滿足居民的生活需求。

2.2 更新策略

2.2.1 建設融合新舊的村落更新模式

要維持村落的可持續發展,對舊建筑不能采取“一刀切”的處理模式[8]。傳統村落的舊建筑往往有著悠久的歷史文化底蘊,如何讓舊建筑“活”起來,借此為載體發揮新價值,也是村落更新的一大難題。利用傳統村落特殊的“舊”載體文化,打造獨特的引流景觀,引進旅游觀光、鄉村旅居、產業造血、互動體驗等開發模式。在保證村落歷史完整性、景觀連續性的同時,打造特色文化景觀,更新居住空間和公共空間系統,將新舊文化融合發展。利用村落原有的建筑資源和自然資源,針對歷史建筑、公共空間、道路等重點區域,制定詳細的景觀更新或修復方案,避免村落景觀建設的同質化。

2.2.2 重視因地制宜的景觀更新原則

村落景觀更新應結合周邊的地形地貌、氣候、水文等環境因素綜合考量。在更新中優先考慮本土的植物和建筑材料,既能節約建設成本、減少工期,又能保證景觀的成活率和本土特色。研究調查當地的自然資源,使村落的人工景觀與自然景觀形成有效聯系,發揮環境資源優勢增加村落特色。李佳認為鄉村景觀規劃是一個綜合性、多元化的體系,鄉村景觀更新要重視景觀與人類活動的互動影響[9]。

2.2.3 貫徹以人為本的景觀更新理念

村落景觀與村民的生活息息相關,直接影響了村民生活的幸福度。王云才認為景觀更新雖然以發展為目的,但應以保護為前提,以提高人民生活質量改善人居環境為根本[10]。需要結合當地的實際情況,考慮村落的整體格局、地形肌理、經濟結構、居民的生活習慣等多種因素。不能只為造景而造景,也不能因有價值就直接圈地保護,在更新的同時更要照顧到當地居民的正常生活。

3 滎陽市石洞溝村景觀的保護與更新

3.1 村落概況

3.1.1 區位

石洞溝村位于滎陽市西部,隸屬于河南省鄭州市滎陽市高山鎮。交通便利,北鄰連霍高速、南鄰310 國道。村落位于黃土丘陵地區,地表多起伏,氣候屬于大陸性季風氣候,四季分明,適宜農業發展。村落四周群山環繞,穿村而過,自然資源豐富風景優美,同時由于村落歷史悠久,有很多保存較好的明清古建,具有較高的歷史文化價值。

3.1.2 村落文化資源

1)非物質文化資源。歷史文化方面,石洞溝村又稱“傅巖里”,是商代宰相傅說的故鄉及發明版筑術的地方,所以石洞溝村有著著名的“商相文化”和“良弼家風”,商相祠碑文記載的《崇簡約》至今被傅氏后人留為傳承家風[11]。民俗文化方面,主要以農耕文化和當地民間傳統文化為主。當地特有的風俗是在春節、寒食、清明等特定日子到商相祠祭奠先祖,以此傳承傅氏文化。

2)物質文化資源。建筑文化方面,根據建筑年代劃分建筑類型,村落主要有三類建筑:明清古建、窯洞式建筑、現代建筑。明清古建筑群有河東、南街、林門三處,規模宏大且保存較為完好,整體街道格局肌理清晰可辨,主要屬于民居類建筑。石洞溝村地處群山之中,石材資源豐富,當地居民多將石頭作為建筑材料,所建石材建筑近百座。自然景觀方面,石洞溝村一面臨水三面環山,是中原一盆地,地勢西高東低,且中心略高于盆地周邊,呈“龜地”格局,有自然防震的效果。

3.1.3 村落景觀的現存問題

村落古建雖格局整齊,但由于古民居建造時間久遠,建筑設施及功能有限,已經無法滿足現代居民生活的需求,且沒有做較早的修繕保護規劃,很多已破敗不堪難辨原貌。村內多為土路,一到下雨天就泥濘難以通行。街巷尺度過窄通車困難,路網無明確規劃,斷頭路多。新建建筑無統一規劃管控,風格多樣,宅前屋后綠化環境參差不一,村落發展中增加的基礎管網部分裸露在外,破壞了原有的景觀環境。

3.2 村落景觀保護與更新的策略

3.2.1 重新劃分景觀保護區及景觀功能區

1)重新劃分景觀保護區。石洞溝村景觀保護更新主要在村域中心居民區進行。通過實地調研按照現存景觀文化的價值及建筑完整度將石洞溝村景觀分為四級。其中一級景觀保護區主要對應林門、南街、河東三處明清古建群,這是村落后續利用景觀保護提升發展旅游經濟的重要資源。二級景觀保護區主要是一級與三級保護區周圍的過渡區域,通過景觀改造可弱化古建與現代建筑風貌的差異,進而使村落景觀相互串聯形成一個整體。三級景觀保護區內的現存建筑多為居民后建,風貌自由度較高,與古建年代跨度較大。四級保護區是現存建筑完整度和景觀價值相對較低的區域,可考慮以重塑保護為主。

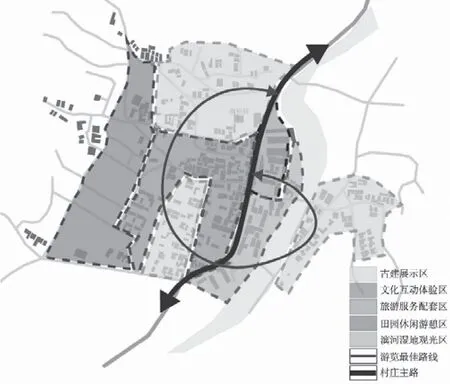

2)重新劃分景觀功能區。在保留現有景觀的基礎上,根據區域風貌特色,將石洞溝村主民居區劃分為七個部分、五個區(如圖1)。分區對村落路網、水線、建筑立面等進行修復優化提升,增加行道樹及觀賞植物的選種培育,整合村落廢棄用地,根據分區功能造景增建公共休閑區域[12]。通過對破損建筑修復和功能置換為村落增建不同的特色功能。利用不同的景觀節點建設聯系路網,將村落打造為一個集山、水、田、村于一體的自然旅游勝地。村落景觀營造主要以兩軸五節點為主(如圖2)。

圖1 景觀功能分區圖

圖2 景觀發展分析圖

3.2.2 進行景觀節點區域化設計

1)村標景壇。石洞溝村現有的入村標志無法起到明確的指引作用。設計對村標景壇進行突出處理,保留原有的景壇區域,通過紅石堆砌層次感景觀墻標注村名及簡介,再配以鄉土特色的喬木和灌木,豐富景壇環境。此次在宣傳石洞溝村紅石建造文化的基礎上,利用層次感景墻寓意山脈配以本土植物凸顯村落山地起伏的地貌特色,文景融合,增加景觀個性。

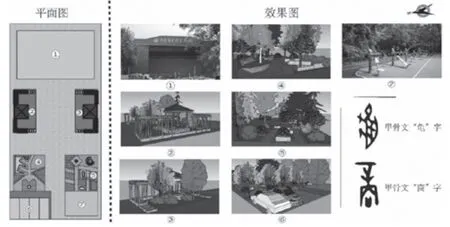

2)文宣廣場。廣場位于石洞溝村村委會東側約100 m 處,占地約1 066.67 平方米。廣場臨河周圍有衛生所、超市、村落展示中心和村內唯一的一處公交站,是村落一處重要的公共空間。廣場內現建有一個中國傳統村落大舞臺,希望在保留原有舞臺的基礎上對廣場區域進行重新劃分和改造。設計將原有廣場分為8 個區域,既相互獨立又相互聯系(如圖3)。

圖3 文宣廣場平面圖及效果圖

區域1 為原有大舞臺,主要用于村內節慶娛樂展示、文化宣傳、文旅活動表演等;區域2 和區域3 相對稱,設計為小型花園,里面建有文化長廊和休憩亭,將村落歷史文化以時間長廊的形式展示出來;區域4 和區域5 設計為小型公園,區塊設計靈感為甲骨文“商”和“龜”。因石洞溝村是以殷商文化而著名,殷商多使用甲骨文,所以取甲骨文“商”字作一區域,又因石洞溝村特有的“龜”地風水,保護村落百年無災無難,所以取甲骨文“龜”字作另一區域,兩區域在方便居民游憩交流的同時以歷史為紐帶相互聯系,增加村落文化的吸引力;區域6 設計為臨時停車場,因現村落缺少停車空間且廣場臨近182 鄉道,所以設計在廣場一隅建設停車空間;區域7 設計為健身空間,內設多種類健身器械,方便居民強身健體;區域8 設計為硬質開敞空間,為觀賞大舞臺活動時使用。

3)河景修復。石洞溝村東側有澄古川穿村而過,但因降水少且未重視修繕,已只剩泥石溝壑。目前通過人工填水構建濕地,修復部分穿村河道,恢復水生態環境,并在周邊設親水平臺,構建可游覽河道景觀帶(如圖4)。設計采用以植物種植為主的軟鋪裝駁岸,將柳樹、荷花、鳶尾等易活類親水植物種于河中[13],豐富河景植物的多樣性,河中投入蚌類、魚類、藻類等豐富水生態食物網,同時達到動植物自然凈水的目的。

4)街角小品。石洞溝村可供居民集散的公共空間稀少,而村內轉角荒地眾多,設計通過改造修繕轉角空間,建設街角小品,方便居民的日常集散與交流[14]。以村內一處街角荒地改造為例,設計大區域建設硬質廣場,沿墻設置灌木花帶和喬木,起到隔音、遮蔭、吸塵等作用;廣場設磨盤桌椅,舊物新用方便居民聊天、下棋等需求[15]。

4 結論

傳統村落是古文明研究的物質載體,在長期的發展中各具特色,具有重要的文化研究價值、藝術審美價值和經濟發展價值。文章以鄉村振興為契機,研究傳統村落景觀的保護與更新對中國傳統歷史文化的傳承與發展具有重要意義。同時,通過分析傳統村落景觀建設的現存問題,提出相應的更新策略,并從規劃學的角度利用實例論證法,通過“總——分——總”的規劃形式,將因地制宜與地域文化傳承理念融入規劃設計中,論證策略的可行性,豐富傳統村落景觀保護與更新的理論研究體系。但是文章提出的景觀保護更新策略相對宏觀,在多角度知識層面的分析相對不足,且僅有一個案例論證,所以實際建設可行性有待考量。今后需繼續學習相關理論知識,增加自身的實踐經驗,以期為我國傳統村落景觀的研究貢獻一份力量。