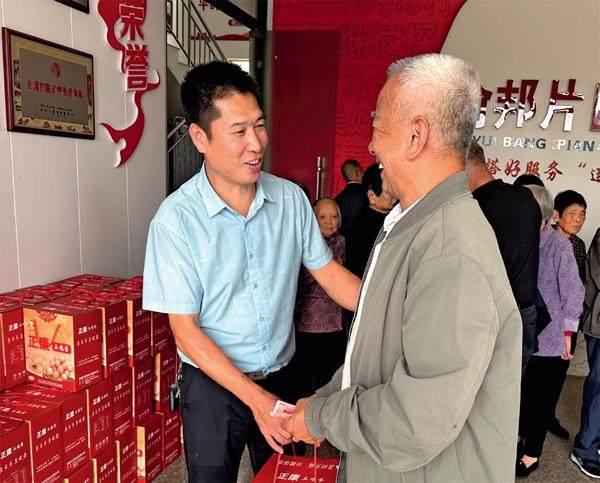

“小吃書記”張昌松

鄭智維

張昌松:福建省三明市沙縣區夏茂鎮俞邦村黨支部書記

前臨溪水,后倚青山,福建省三明市沙縣區夏茂鎮俞邦村景色優美宜人。穿行在村莊,但見樓舍整潔、溪水清澈、草木茂盛,小吃攤上更是傳來陣陣煙火氣。

2021年,張昌松接棒成為俞邦村黨支部書記。被稱為“沙縣小吃第一村”,俞邦村共309戶1112人,全村超過80%的勞動力分布在全國,從事小吃產業。因此,張昌松也被稱為“小吃書記”。

為人謙和、做事干練,是張昌松給人的第一印象。在他的帶領下,俞邦村日益富足。村集體收入從2014年的3.03萬元增加到2022年的51.6萬元,村民人均純收入1.3萬元增加到2022年的3萬元。同時,俞邦村還獲得全國鄉村治理示范村、全國鄉村旅游重點村、全國先進基層群眾性自治組織、全國普法工作先進單位等榮譽稱號。

對張昌松而言,接棒“沙縣小吃第一村”村支書并不輕松,但他堅信,“再難辦的事情,只要和群眾站在一起,就沒有做不成、辦不到的”。

能人返鄉

人多地少,上世紀90年代前的俞邦村還是個貧困村。頭腦靈活的張昌松不甘貧困,成為村里的先富者。1997年,他就前往福州、杭州等地經營沙縣小吃,賺到人生“第一桶金”。2008年,他返鄉創業,經營連鎖皮具店。

走南闖北多年,張昌松始終心系家鄉。2015年,作為致富能人的他選擇回到村里,成為村干部。回村伊始,村集體收入僅3萬元,連基本的保運轉都困難。如何壯大村集體經濟,持續增強基層造血能力,他一直在思考。

通過美麗鄉村建設,俞邦村面貌明顯改善。張昌松又引進友承龍旅游公司,打造尋根追味小吃街的前身,開展俞邦村“醉美豐收”小吃文化旅游節活動,“小吃第一村”品牌影響力持續擴大,村集體年增收8萬元。

在張昌松看來,實現村集體收入持續增收,關鍵是要把沉睡資產轉化為增收活水。為此,他推動盤活房、地閑置資源。針對村內的閑置房產、店面,張昌松引導村民租賃給第三方公司。由第三方公司統一經營管理,用于打造民宿、特產店、餐飲店等新業態。在他的推動下,完成了小吃團餐館及俞邦村沿街標準化商鋪建設23戶,有效提升了俞邦小吃的就餐質量、衛生環境,也豐富了旅游業態。

借勢“林票”改革,張昌松探索森林生態產品價值轉化機制,創新了林業碳票,實施俞邦村與沙縣兩山生態資源運營公司合作林業碳票減排項目,核算俞邦村邊界面積638畝,測算林業碳票減排量1693噸,并發行沙縣區首單碳票1.69萬元。

讓俞邦村“跑起來”

2021年3月23日,習近平總書記到俞邦村考察調研,就沙縣小吃富民產業和鄉村振興工作作出重要指示。“總書記的關懷讓我們備受鼓舞。”張昌松說,站在新起點,深入挖掘“沙縣小吃第一村”的品牌優勢,加快鄉村振興步伐,需要讓俞邦村“跑起來”。

張昌松帶領村民從改善村容村貌做起:“白改黑”道路干凈平整、“蜘蛛網”落地“隱身”、污水處理設施更加完善……隨著顏值提升,俞邦村獲評國家3A級景區。為進一步豐富旅游業態,張昌松爭取上級政策資金,推進“遇見俞邦”茶社等46個提升改造項目,總投資超4000萬元。

同時,俞邦村引進沙縣小吃文旅集團,打造和經營集小吃體驗、紅色研學、民俗展示、生態康養于一體的多元化文旅項目,逐步讓游客從“半天游”到“留下來”。高質高效的“項目速度”創造了鄉村振興的“俞邦速度”,而美麗鄉村也帶來了“美麗經濟”。2022年,俞邦村接待游客超25萬人次,旅游收入超500萬元。

不僅要自己“跑起來”,俞邦村還要帶動鄰村“一起跑”。張昌松認為,只有持續筑強黨建聯盟,才能更好地凝聚發展合力。聯合周邊5個村及非公支部兩個,成立俞邦片區黨委,“通過黨建共建、項目共抓、治理共管,實現資源整合、抱團發展”。

發展成果惠及每個村民

“車在林中走、人在花中游、家在河邊住”,年輕人大都在外經營小吃產業,“他們賺了錢,不僅在家蓋起樓房,還在城里買了商品房。”和年輕人相比,“一老一小”及低收入群體在張昌松心里占據著更重分量。結合本村“一門祖孫三進士”的耕讀傳家歷史,他牽頭建設沙縣區首個鄉鎮耕讀學堂。通過常態化開展紅色文化、經典誦讀、禮儀傳習、民俗體驗、勞動技能培訓等“五主題”思想教育活動,引導未成年人繼承弘揚優秀傳統文化。

為照顧老人,俞邦村開展“共學、共餐、共伴”相關活動,并成立俞邦村樂齡學堂。利用周末、節假日開展活動,讓老人、小孩歡聚一堂。通過活動開展,不僅豐富了群眾的精神文化生活,還將正能量傳遞給家人,形成了家庭和睦、尊老愛幼、鄰里互助的新風尚。目前,累計開展活動100余期,留守人口受益人數突破8100人次。

生活環境好了,村民的錢袋子也鼓了。張昌松將奮斗目標設定為實現共同富裕,讓發展成果惠及每個村民。工作中,他特別關注低收入人群在生產生活方面的困難,通過爭取政策支持,給予必要的幫扶,同時轉變低收入群眾的思想認識,從而推動該群體增收致富。