徒手與輔助技術對于下頸椎椎弓根螺釘置入準確性比較的Meta 分析

潘 呈,嚴榮爽,費德銳,代興飛,李啟堂,馬裕儉,張 穎

(昆明醫科大學第二附屬醫院骨科,云南 昆明 650101)

相比于傳統頸椎后路內固定技術,頸椎椎弓根螺釘(cervical pedicle screw,CPS)具有更好的生物力學特性,尤其是對于骨骼質量較差的患者有更多的受益,因此sCPS 系統在Abumi 提出之后越來越廣泛地被外科醫生所接受并應用于術中[1],但同時,sCPS 置入也有更高的技術要求。與上頸椎(C1-2)相比,下頸椎(C3-7)具有椎弓根解剖直徑更小、橫突孔的位置多變、骨形態多變的特點[1-3],由于解剖結構和功能不同,SCS 和UCS的CPS 置入方法差異很大。這使得成功置入sCPS 成為了一個挑戰,進而出現多種sCPS 置釘方法。本研究所對比的兩種技術中,徒手置釘技術指在無輔助導航或計算機影像引導下直接置釘,徒手置釘依賴于椎體解剖標志和外科醫生的臨床經驗。此外,置釘失敗可能導致重要血管和神經等損傷風險增加。為此輔助置釘技術應運而生,輔助技術指依賴影像引導和計算機輔助技術,如X 射線、CT 掃描或導航系統等方式,協助醫生精確放置椎弓根螺釘。

輔助技術是否比徒手技術具有更高的準確性和安全性?如何衡量sCPS 的位置?作者對現有文獻中sCPS 置釘研究進行了Meta 分析,系統比較徒手與輔助技術sCPS 置入的準確性和安全性,以期解決以上問題,為臨床醫師提供循證證據。

1 材料與方法

1.1 檢索策略

使用關鍵詞:“Pedicle screw”,“Cervical spine” “ Cervical vertebrae” “ Lower cervical”“ Sub-axial cervical” “ Occipital cervical”“Occipito cervical”,在數據庫Medline(PubMed),Embase 和Cochrane 中檢索2010 年1 月至2022年12 月期間發表的英語文章。

1.2 納入與排除標準

使用sCPS,有影像學評估數據;且能獲得單獨sCPS 數據的研究。排除標準:(1)基礎研究;(2)尸體、動物及模型實驗;(3)未評估sCPS 準確性;(4)個案報道。

1.3 數據采集和處理

2 位研究員根據納入和排除標獨立準篩選文獻、提取數據并交叉核對。數據包括:研究方式,患者數量,年齡,手術適應癥,螺釘置入方法,sCPS 數量,錯位sCPS 數量,方向以及分級,并發癥數量和類型。

1.4 統計學處理

使用RevMan 5.4 分析采集的數據和圖表。每項研究中徒手和輔助技術下置入的CPS 穿破椎弓根的數目將分開錄入。使用固定或隨機效應模型的Mantel-Haenszel 卡方檢驗來計算總體OR 和相對風險,對大于10 篇文獻的Meta 分析使用漏斗圖評估發表偏倚。評估研究間統計學異質性,I2小于50%,則認為研究間異質性不顯著,采用固定效應模型,I2大于50%,則認為研究間存在顯著異質性,采用隨機效應模型。P< 0.05 認為差異有統計學意義。計數資料采用比值比(OR)及其95%可信區間(CI)。

2 結果

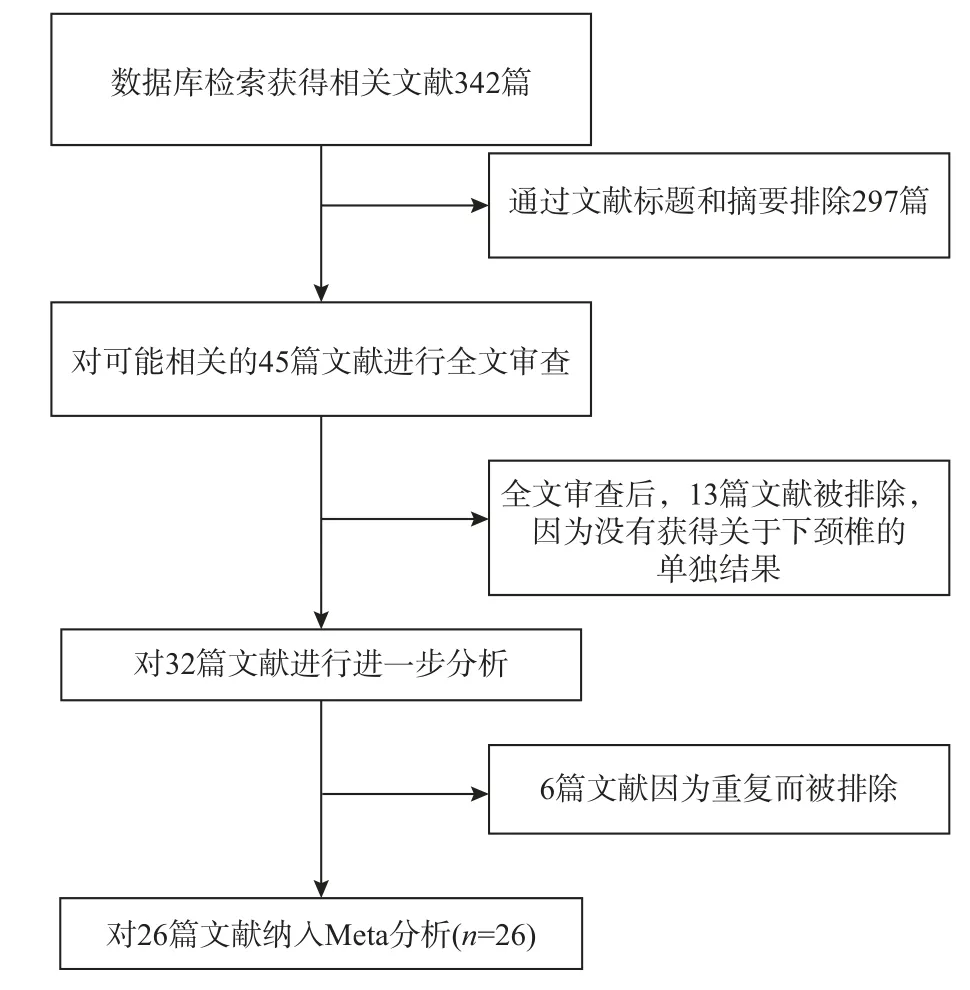

2.1 篩選結果

初檢文獻342 篇,297 篇因不符合納入標準而被排除,13 篇文獻沒有單獨的sCPS 數據被排除。為避免患者重疊,每個機構僅保留一篇主要文獻。最終納入26 篇文獻,其中12 篇用于分析徒手置釘技術螺釘穿破椎弓根的方向和準確性[4-15],10 篇用于分析輔助技術置釘技術螺釘穿破椎弓根的方向和準確性[16-25],4 篇用于分析徒手和輔助置釘的準確性[26-29](圖1)。

圖1 文獻篩選流程Fig.1 Diagram of study selection results

2.2 Meta 分析結果

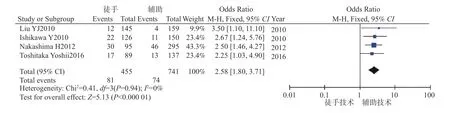

2.2.1 2 種置釘方法準確率對比 徒手置釘對比輔助技術置釘之間sCPS 置入準確性[26-29]:I2=0%,無明顯異質性,采用固定效應模型分析。4項研究中,共1 196 枚sCPS,徒手置釘組準確率82.2%(374/455),輔助技術置釘組準確率92.3%(667/741)。輔助技術sCPS 置入準確率更高(圖2)。

圖2 徒手置釘技術與輔助置釘技術準確率的Meta 分析Fig.2 Meta analysis of the accuracy of free-hand techniques vs assisted techniques

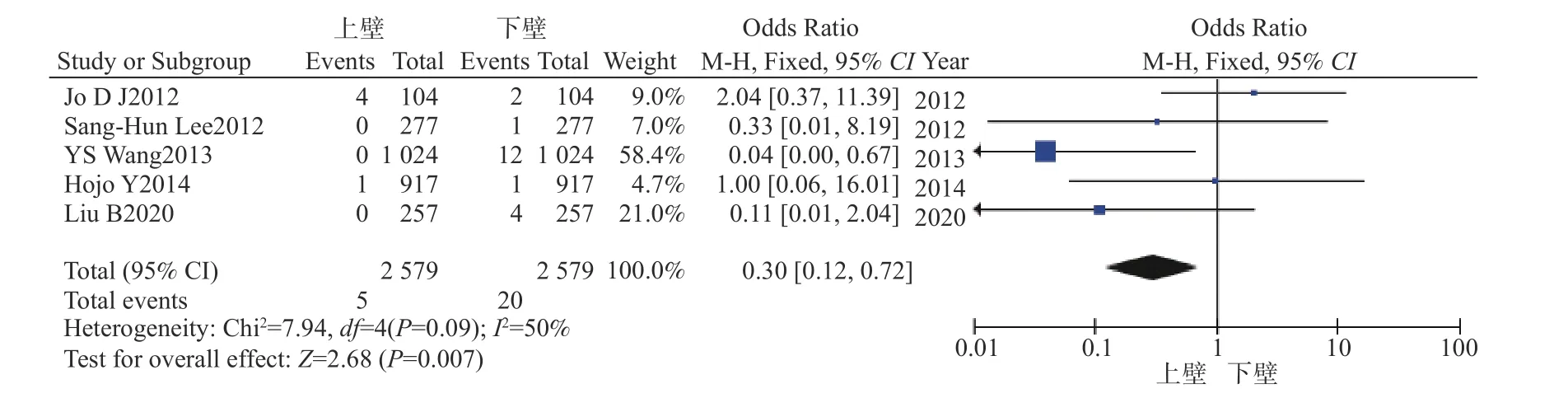

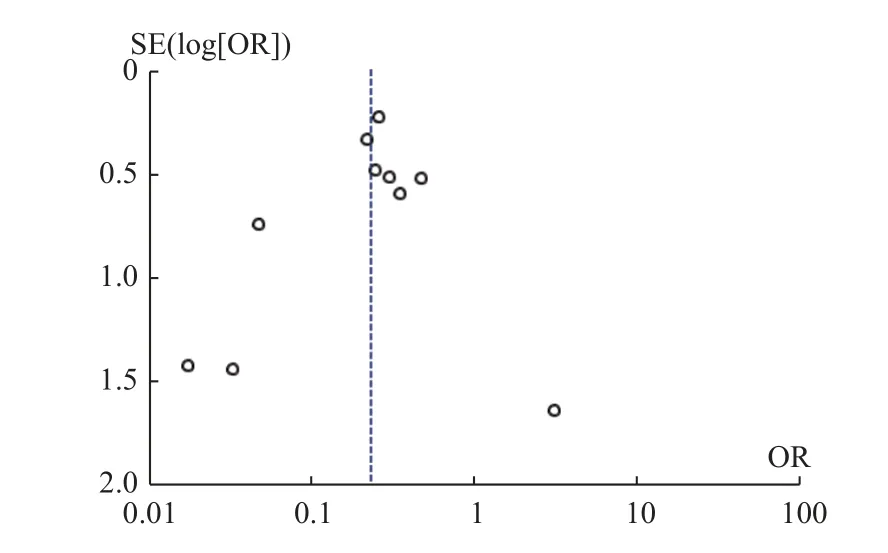

2.2.2 徒手置釘組穿破椎弓根方向對比 徒手置釘組中,對比螺釘穿破椎弓根的方向,共納入12項研究[4-15]。內壁和外壁方向:I2=83%,異質性較高,采用隨機效應模型分析。共納入3 352 枚sCPS,穿破內壁97 枚,穿破外壁276 枚。上壁和下壁方向:I2=50%,異質性中等,采用隨機效應模型分析。總共納入2 579 枚sCPS。穿破上壁5 枚穿破下壁20 枚。Meta 分析示,穿破外壁比穿破內壁和上壁更常見(圖3、圖4)。對穿破內外壁的分析采用漏斗圖進行評估(圖5)。需要注意的是:在穿破內外壁的研究中筆者觀察到異質性明顯,發現Lee JH 等[12]的研究使用的內側漏斗技術破壞了更多椎弓根內壁的骨質,這可能是導致內壁穿破率高于其他研究的原因,也是造成異質性明顯的主要原因。

圖3 徒手置釘組穿破椎弓根內外壁的森林圖Fig.3 Forest plot of the free-hand techniques group perforation the medial and lateral walls of the pedicle

圖4 徒手置釘組穿破椎弓根上下壁的森林圖Fig.4 Forest plot of the free-hand techniques group perforation the superior and inferior walls of the pedicle

圖5 徒手置釘組穿過椎弓根內外壁的漏斗圖Fig.5 Funne plot of the free-hand techniques group perforation the medial and lateral walls of the pedicle

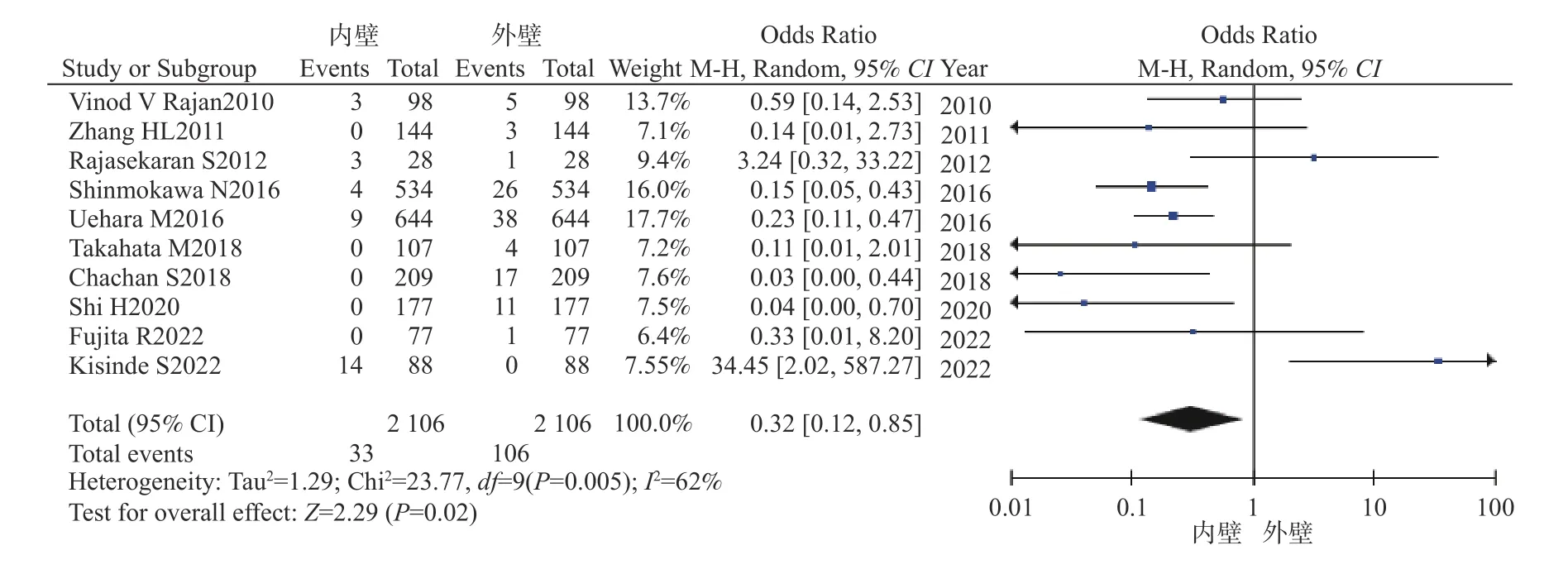

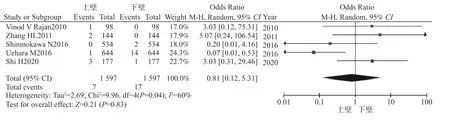

2.2.3 輔助置釘組穿破椎弓根方向對比 輔助置釘組中,對比螺釘穿破椎弓根方向,共納入10 項研究[16-25]。內壁和外壁方向:I2=62%,異質性中等,采用隨機效應模型。共納入2 106 枚sCPS,穿破內壁33 枚,穿破外壁106 枚。上壁和下壁方向:I2=60%,異質性中等,采用隨機效應模型。總共納入1 597 枚sCPS。穿破上壁7 枚和下壁22 枚。Meta 分析示:穿破外壁比穿破內壁更常見,差異有統計學意義,穿破下壁發生率較穿破上壁更高,但差異暫無統計學意義(圖6、圖7)。對穿破內外壁的分析采用漏斗圖進行評估(圖8)。

圖6 輔助置釘組穿破椎弓根內外壁的Meta 分析Fig.6 Meta analysis of the assisted techniques group perforation the medial and lateral walls of the pedicle

圖7 輔助置釘組穿破椎弓根上下壁的Meta 分析Fig.7 Meta analysis of the assisted techniques group perforation the superiorly and inferiorly walls of the pedicle

圖8 輔助置釘組穿過椎弓根內外壁的漏斗圖Fig.8 Funne plot of the assisted techniques group perforation the medial and lateral walls of the pedicle

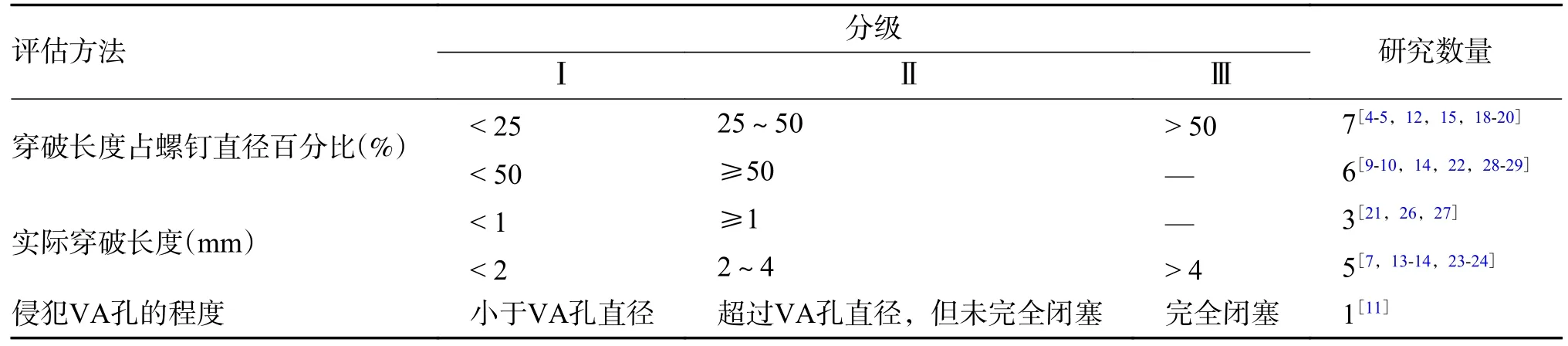

2.3 CPS 位置的評估方法

有22 篇文獻說明了評估螺釘置入準確性的方法,其中最常見的是以穿破長度占螺釘直徑百分比進行分級,有13 篇文獻采用了此方法。有8篇文獻根據螺釘的實際穿破長度進行分級。在上述兩類評估方法中,不同的研究又各自劃分了不同的分級標準。此外,Park J H 等[11]使用了獨特的方法,根據侵犯VA 孔的最大直徑進行分級。Hey HWD 等[14]同時使用了2 種評估方法(表1)。

表1 椎弓根螺釘位置的評估方法Tab.1 assessment methods for pedicle screw placement

2.4 并發癥

本次納入的研究中,報告了77 例并發癥患者,其中最常見的是神經血管并發癥37 例包括C5或C7神經根麻痹24 例,神經根損傷6 例,VAI6 例,短暫的神經根性疾病1 例,其次為傷口感染、傷口延遲愈合以及螺釘尾部引起的皮膚刺激共22 例。腦脊液漏共4 例。內植物失敗21 例,包括螺釘松動13 例,螺釘斷裂5 例,矯正丟失3 例。

2.5 誤差風險評估和敏感性分析

對漏斗圖(圖5、圖8)進行分析,未發現發表偏倚。漏斗圖有輕微不對稱,表明可能存在分析效能不足,Egger 測試顯示影響很小,因此沒有對發表偏倚進行校正。

3 討論

本研究中,筆者對CPS 位置的評估方法,2種置釘技術的準確性,CPS 的穿破方向,以及CPS 置入術后的并發癥進行了研究。

3.1 sCPS 位置評估

研究所納入的文獻中,對螺釘位置評估的方法可以分為3 類,其中根據通過穿破椎弓根長度占螺釘直徑百分比進行分級最為常見(13/21,61.9%),根據螺釘實際穿破椎弓根的長度進行分級次之(8/21,38.1%),以及根據侵犯VA 孔的最大直徑進行分級(1/21,4.76%)。在這3 類方法的基礎上,不同文獻因采用不同的分級標準產生了5 種評估方式。筆者發現螺釘位置的評估方法過多,迄今缺乏統一標準,這會使讀者困惑,且大多數方法僅限于描述穿破程度。理想的評估方法應具有實用性,能提供足夠的信息,如包含螺釘穿破的方向、長度等,或是能為后續治療方案的選擇做出指導等。如RajasekaranS 等[21]根據是否需要翻修進行了再次分級。

3.2 2 種置釘技術的準確性比較

在徒手置釘的研究中,共有3 篇文獻使用了Abumi 技術[9,11,14]。其總體準確率為86.9%(1 095/1 260),其他非Abumi 置釘技術的研究中,準確率最高的是Liu 等[8]使用峽部作為參考以確定入釘點,置入99 枚sCPS,僅有1 枚發生錯位,且沒有出現臨床癥狀。Jo[4]通過椎板切開術直接暴露椎弓根,以提供椎弓根內壁和上壁的視覺和觸覺線索,準確率91.35%(95/104)。Lee 等[5]基于Abumi 技術改良的“Key Slot 技術”進行置釘,準確率為90.3%(250/277)。Wang 等[7]采用的的“漏斗技術”準確率為97.3%(996/ 1 024)。Lee J H 等[12]采用了“內側漏斗技術”,相較于“漏斗技術”,通過椎板切開暴露椎弓根,保留了入釘點附近的骨質,準確率為61.4%(54/88),但只有5 枚sCPS 穿破大于2 mm,且未出現任何并發癥。Liu B 等[13]將椎弓根內側作為滑動軌道來引導探頭,準確率90.27%(232/257)。Garg B 等[15]對8名兒童患者置入了sCPS,準確率83.78%(31/37),同時證明了在無導航技術的輔助下進行兒童sCPS 置入的可行性與安全性。Tofuku 等[6]以椎板和側塊之間的移行區作為入釘點置入127 枚CPS。準確率88.19%(112/127)。Mahesh 等[10]使用內側皮質部分鉆孔技術,共置入88 枚CPS,有5 枚穿破 > 50%螺釘直徑。徒手置釘中許多研究都利用了內側椎弓根皮質較厚的特點引導螺釘,以提高置釘的準確性。

在輔助置釘技術的研究中,有多種不同的輔助手段,分別是計算機導航技術,CBCT(錐束CT),特殊角度標尺輔助,定制模板引導以及機器人引導。由于不同輔助技術的文獻數量較少,因此未能對不同輔助技術之間的準確性進行對比。輔助技術置釘總體準確率92.3%(1 943/2 106)。其中最常見的是計算機導航技術,有6 篇文獻采用了這種技術[16-19,21,23],置釘準確率為92.2%(1 528/1 657)。TakahataM 等[22]采用CBCT 進行術中三維成像引導置釘,其準確率為96.3%(103/107)。ShiH 等[20],采用特殊角度標尺輔助置釘,準確率為91.5%(162/177)。KisindeS 等[25]使用機器人引導置釘,其準確率為84.1%。ChachanS 等[23]發現導航技術所計劃的螺釘位置與實際位置常存在偏差,推測其原因是置釘過程中,椎體的旋轉,參考系固定不穩,患者的呼吸運動等影響了sCPS的準確置入FujitaR 等[24]采用患者專用定制模板引導螺釘置入,認為該方法能有效避免由術中椎體旋轉等引起的偏差,缺點是定制模板需要較長時間,其準確率為98.7%(76/77)。綜上所述,不同輔助置釘技術各有優勢,應綜合實際情況選擇。

不同輔助置釘技術各有優勢,應綜合實際情況選擇。導航系統雖然提高了置釘的準確性,但也有嚴重CPS 位置不當的發生,導致VAI 或神經系統并發癥。

3.3 椎弓根穿破的特點及原因分析

穿破椎弓根外壁和下壁的發生率高于內壁和上壁。推測其原因如下:頸椎椎弓根為淚滴形,高度大于寬度,且內側皮質比外側更厚。除解剖學因素,還有許多原因會導致螺釘位置不當。Hojo 等[9]發現類風濕患者的sCPS 錯位率更高。NakasHima 等[28]發現椎體退行性變使解剖標志難以識別,易發生sCPS 位置不當。

3.4 并發癥

本次納入的研究中,共有1 697 名患者,僅有37 名患者出現神經血管并發癥。2 種置釘技術并發癥發生率均較低,且大多數椎弓根穿破都不會引起癥狀,但也有6 例神經根損傷和6 例VAI由CPS 位置不當引起。大多數VAI 發生在CPS 置入時,常用骨蠟處理。作者認為并發癥發生率低可能是因為,當發生穿破時,在椎動脈或神經根與螺釘之間存在椎弓根骨碎片,避免了螺釘直接損傷神經血管。

研究中還提到了與CPS 置入無關的神經功能障礙,包括術后C5或C7神經根麻痹,醫源性椎間孔狹窄。關于這種原發性神經功能減退有一些假說,例如過度矯正椎體滑脫引起的醫源性椎間孔狹窄;通過器械恢復脊柱序列引起的脊髓和神經根的張力增加,真正的原因尚未確定。關于內植物失敗(螺釘松動,斷裂,復位丟失)NakasHima的多變量分析[28]表明腦癱是術后內植物失敗的危險因素。因此,外科醫生有必要仔細考慮如何合理使用sCPS 固定。

局限性:首先,可能發生漏檢;其次,本研究依賴于回顧性研究收集的數據,只有少數的單中心研究直接比較2 種技術;最后,沒有隨機對照試驗,只有部分為對照試驗,并且其中一些是回顧性的。非RCT 試驗中的固有偏倚和混雜因素是不可避免的。

總之,(1)輔助技術較徒手技術對于置入sCPS 有更高的準確性;(2)穿破椎弓根外壁和下壁比穿破內壁和上壁更常見;(3)sCPS 置入的準確性評估需要統一的評估標準;(4)不同的輔助置釘技術各有優劣,應根據實際情況選擇。