基于UbD理論的單元整體教學設計與實踐反思

——以浙教版《科學》“常見的堿”為例

毛思成

一、 研究背景

(一)傳統教學設計的現實

在傳統教學即目前實際教學中,教師更多從輸入端考慮教學設計,整體流程為:目標——過程——評價。這樣的教學以“教什么”“怎么教”為主線,強調“是什么”“為什么”,卻忽略了學生能力發展的需求,如“可以干什么”,進而導致學生學習缺乏內驅力。在加涅《教學設計原理》中明確指出,教學設計必須以學習過程為目的,即設計主體對象是學生。而在傳統教學中,評價一般在所有教學環節之后,則在評價中暴露的教學問題不能及時得到解決,即評價是滯后的。

而針對教學中出現知識碎片化和課時零散化的問題,可通過單元整體教學來解決。歐美新教育流派在19世紀末提出單元教學模式。隨著我國教改不斷推進,雖然部分教師在該方面開展了眾多研究和實踐,但依舊存在如受限于教材預設單元劃分、止步于知識點的講授、憑借經驗教學等問題,導致教師難以從核心概念、關鍵能力、知識體系、方法技能、學科思想等角度對教授內容進行重新架構,難以促進學生的理解,也不利于培養其在新情境中解決未知問題的能力。

(二)初中生理解能力現狀

在教學中,我們往往能看到學生“聽懂的眼神”,卻不能在紙質反饋上看到“理解的呈現”。筆者在一線教學實踐中由學業水平測試分析報告發現,各年段學生的理解能力是各能力維度中相對薄弱的,這不僅是某所學校的整體表現,更是整個區域學生的能力現狀。正是由于我們常把掌握事實性知識,即無須遷移、有標準答案的知識誤認為是真實理解,學生在紙筆或實踐評價中暴露了真實理解水平,并且其他以此能力為基礎的高階能力培養也會受到影響。

二、 逆向教學設計的內涵

逆向教學設計是由美國格蘭特·威金斯和杰伊·麥克泰兩位教育改革家提出的“理解為先模式”(Understanding by Design,UbD)。并且早在1948年,拉爾夫·泰勒就將從預期結果逆向規劃課程視作聚焦教學的有效設計過程。“理解為先”的主要目的是學生在理解學習內容后能夠對學習結果進行輸出。“理解”有別于“知道”,需要學生在質疑和思考后獲得有效見解,幫助他們在不同問題中建立重要和豐富的連接。比如,在理解飲料是被大氣壓壓入口中的——氣壓差可以使氣體進出容器這個原理后,學生在學習其他領域知識如人體吸氣呼氣原理、化學反應使得容器內外產生氣壓差,可以通過聯系連接零散的事實和技能幫助學生學習新知,達成跨學科學習。真正的理解是學生完全可以通過自己發現,用自己的話、自己的方式,結合自身邏輯推斷和思考對新問題進行解釋、應用、洞察、自知,而不是機械地靠記憶去復述、跟隨、重復。

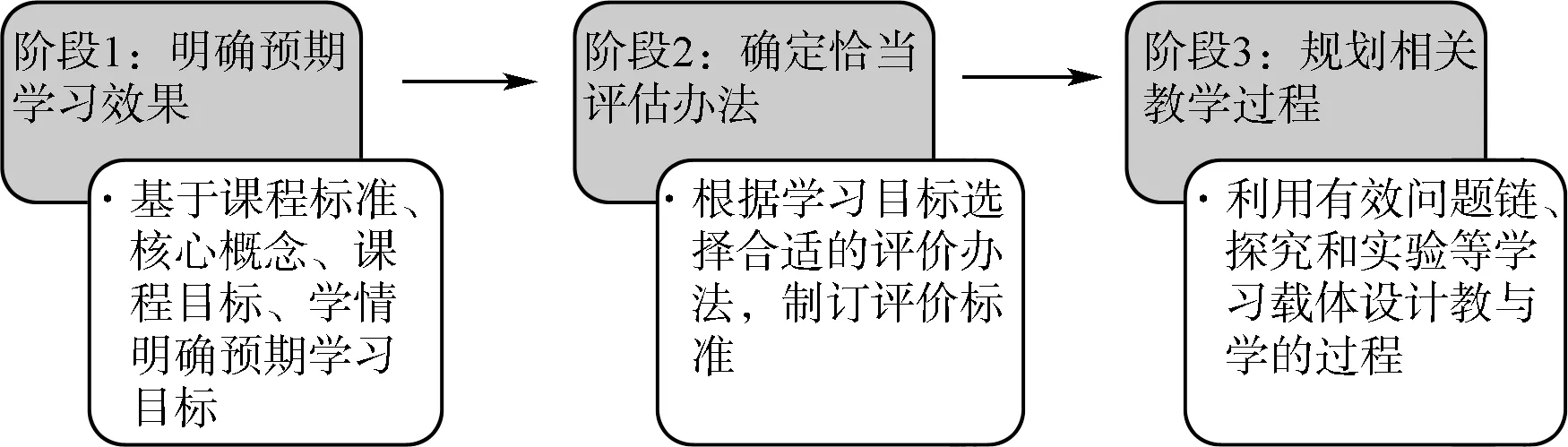

為了彌補傳統教學設計的不足,解決傳統單元整體教學存在的問題,UbD理論提出“以終為始”的新型教學設計模式,即從長遠的學習目標出發。科學課程的目標是培養核心素養,通過明確預期結果、確定恰當評估辦法、規劃相關教學過程三個階段落實教學,以避免知識碎片化,缺乏整體性。另外,在教學中嵌入不同的評價方式,對學生的學習情況充分研究,從而對課程和教學進行適時調整,使學生的“理解性問題”在教學過程中能夠得以暴露,而不是在課后的紙筆評價才體現出,使評價成為診斷和驅動教學的工具。其基本流程如圖1所示。

圖1 逆向教學設計流程

逆向教學設計主要用于單元整體教學,幫助學習者對核心概念和重要過程進行深度持久的理解,對知識點零散、碎片化嚴重的單元課程來說,逆向教學設計從單元整體的視角統領建構知識體系,使學生深度理解單元知識,培養科學思維,養成科學素養。

三、 基于UbD理論的單元整體教學設計和實踐

浙教版《科學》“常見的堿”屬于核心概念“物質的結構與性質”這一內容,根據知識量和知識體系的架構,可安排四課時左右,視為一個單元課程。日常教學中,該內容的教學通常由教師演示實驗或觀看視頻,得出結論。這種教學模式單一,缺乏整體性,學生學習被動,不利于學生架構知識體系和思維的培養,更難以幫助學生對核心概念進行理解和應用,課后又加重了復習負擔,形成惡性循環。故在UbD理論的指導下,以單元整體設計為視角,把學習知識當作遷移應用的工具,對教材內容進行整合,合理安排課時,將會對學生深入學習和理解有著極大的幫助。

(一)階段1:明確預期學習結果

本單元以“堿的性質”為核心內容和重要概念,結合學生已有的認知、思維和能力,整理各知識點之間的邏輯關系,建構如圖2所示的知識體系,使學生對本單元的學習具有整體思想。

圖2 “堿的性質”單元知識架構

根據以上單元知識架構,本單元的學習目標以核心素養的培養方向來確定,具體目標如下。

第一,科學觀念:①通過物質的電離,從微觀角度認識堿,并從該角度學習堿具有個性和共性的原因,培養宏觀現象反映微觀本質的意識,形成“物質結構決定性質”的基本觀念。②根據堿的性質和用途的學習,形成“物質性質決定用途”“物質用途反映性質”的科學觀念。最終初步形成“結構與功能”的跨學科觀念。

第二,科學思維:通過分類、比較、分析、歸納、演繹等思維方法,利用實驗法和模型法學習堿的共性與個性,利用堿的性質解釋現象,解決新情境中遇到的問題。

第三,探究實踐:通過觀察和實驗學習堿的性質。能針對可溶性堿與非金屬氧化物是否發生反應設計方案,并經討論和修正對該重點學習內容進行探究。

第四,態度責任:在探究過程中培養學生尊重事實的科學態度,培養學生合作思考的科學態度。

(二)階段2:確定恰當評估辦法

選擇合適的評估辦法來準確反映學生是否達到階段1制訂的學習目標,即評估辦法應該具有較高效度。根據科學課程具有實踐性、探究性等學科特點,這里主要采用表現性評價,當然還要結合其他評價方式以確保評價的準確與全面。表現性評價的核心要素是表現性任務,其主要方式為學生通過創設的真實情境完成相應任務,教師通過學生的完成表現進行評價。在本單元將主要采用GRASPS架構表現性任務。評價預期學習結果的評估辦法和內容如下。

1. GRASPS架構表現性任務

(1)分組實驗:堿的化學共性探究

利用氫氧化鈉、氫氧化鈣、氫氧化銅三種堿探究堿的共性。類比酸的共性,猜測堿的性質,并用實驗逐一檢驗,根據實驗現象書寫化學方程式并歸納堿的共性,完成實驗報告。

評價標準:猜測堿的性質科學合理性,設計的實驗方案具有可操作性,在實驗過程中能規范操作、準確記錄實驗現象、正確書寫化學方程式。實驗報告需真實、規范、完整。

(2)探究實踐:氫氧化鈉與二氧化碳能否發生反應

利用證明化學反應發生的兩條思路:①消耗反應物;②產生生成物。設計方案證明氫氧化鈉與二氧化碳可以發生反應,并利用所需儀器和藥品進行實踐得出結論。

評價標準:能分別根據兩條思路設計檢驗方案。針對思路①能考慮到氫氧化鈉溶液中的水會對實驗產生影響,能設計出對照組。而以思路②設計方案時,能明確使用指示劑是錯誤方案,在設計其他方案時,能注意到不同試劑需要不同用量。最后根據實驗現象得出準確結論。

(3)遷移應用:氫氧化鋇性質的探究

根據物質性質的學習方法,先從顏色、狀態、氣味、溶解性等角度確定氫氧化鋇的物理性質。再利用相關藥品和儀器研究其化學性質。在實驗過程中觀察并記錄準確實驗現象,根據現象歸納氫氧化鋇的性質。

評價標準:能在學習常見堿的性質基礎上,對學習成果進行應用。利用提供的藥品和器材,設計合理可行的實驗方案,實驗時科學規范,并根據現象得出結論,會根據結論推測氫氧化鋇的用途。

2. 其他評價方式

(1)會書寫氫氧化鈉和氫氧化鈣相關化學方程式。

(2)能準確描述實驗現象。

(3)能對真實情境問題進行分析和解釋。

(4)歸納和分析堿具有共性和個性的原因。

(5)利用堿的個性對不同堿進行鑒別,并根據不同堿的用途推導其具有的個性。

(6)課后練習、單元檢測來確定學生是否掌握堿的性質。

評價標準:

(1)化學式書寫正確,能配平,反應條件和沉淀氣體符號不漏標,不誤標。

(2)用規范的語言描述實驗現象,如是否產生沉淀、氣泡、顏色變化、吸放熱等。

(3)利用化學方程式對真實情境問題進行分析和解釋。

(三)階段3:規劃相關教學過程

在設計教與學的過程時要充分體現“生本”思想,學習過程應以學生為主體“自下而上”,因此,要考慮運用何種活動方式可以達到學習目的,滿足學生發展需求,需要何種知識技能學生才能完成以上活動等。具體課時安排和活動如下。

【課時1~課時2】

學生活動:

(1)根據酸的性質,猜測堿的化學性質。

(2)基于酸的學習方法,根據猜測選擇合適的藥品進行分組實驗驗證,觀察并記錄實驗現象。

(3)通過氫氧化鈉、氫氧化鈣和氫氧化銅系列實驗的現象推導相應化學方程式,利用由特殊到一般的歸納方法得出可溶性堿的化學性質。

(4)實踐探究:氫氧化鈉與二氧化碳能否發生反應。形成化學反應是否發生的一般判斷思路。

設計意圖:

基于酸的學習,在學習堿的性質時利用“從特殊到一般”的歸納推理法,找到氫氧化鈉和氫氧化鈣的共性,并將實驗、現象、原理三者聯系起來。同時,通過難溶性堿氫氧化銅的同步實驗,明確以上共性是針對可溶性堿,以培養學生嚴謹的科學態度。

分組實驗完全由學生完成,讓學生成為學習活動的主人,憑借自身內驅力來尋找問題的答案。氫氧化鈉與二氧化碳的反應沒有明顯現象,通過實踐探究,促進學生深度思考,嘗試從不同角度解決問題。希望在完成以上兩項表現性任務后能在一定程度上優化和調整后續教學,實現學生自我評價。

【課時3】

學生活動:

(1)觀察固體氫氧化鈉和氫氧化鈣,對兩種堿的物理性質和個性展開學習。

(2)結合堿的電離方程式從微觀角度剖析可溶性堿具有共性和個性的原因。

設計意圖:

建立宏觀現象與微觀實質間的聯系,厘清核心問題的本質原因,引領學生初步建構“宏觀—微觀—符號”三重表征,培養學生透過現象看本質的科學思維和探究實踐的科學精神。

【課時4】

學生活動:

(1)遷移應用:探究氫氧化鋇的性質。

(2)根據學生在表現性任務里的表現,通過創設情境解決問題,如怎樣鑒別氫氧化鈉、氫氧化鈣,如何吸收硫燃燒后的尾氣,解釋“用石灰漿抹墻后放炭盆,為什么墻壁會發硬并冒出水珠”等,來加深對本單元的理解。

設計意圖:

本活動采用了“從一般到特殊”的演繹推理法。評價學生對堿的性質理解水平。另外,利用解決真實情境中的問題,來鞏固提升對堿性質的理解。

四、 實踐反思與小結

(一)立足素養目標,促進學生深度理解。

逆向教學設計的第一階段為明確預期學習結果,即以科學核心素養為目標導向。在教學設計時,不僅要把課程目標以及教材中顯性的知識要求設計進去,而且要考慮課程所要培養的科學觀念、思維、探究和態度責任等隱含目標。在進行堿的性質教學時,不能僅局限于“是什么”,要從“用途”“堿的性質如何使用”以及“怎樣學習堿的性質”等體現核心素養的角度切入學習,以促進學生的深度理解。

逆向教學設計將“教材取向”變為“學生取向”,將教材變為達到目標的工具,面向全體學生,充分發掘學生興趣點,激發學生內驅力,變被動學習為主動學習。這樣的轉變與科學課程理念契合,并使學習效果最優化。

(二)學生體驗感強,幫助學生實現深度理解。

學生對學習的興趣和關注點,主要依賴親身體驗。可靠、有效的學習體驗是培養核心素養的有效手段。通過合理安排逆向設計中的學習活動,如學生在分組實驗得出堿的性質和探究氫氧化鈉與二氧化碳是否反應時,都能使學生的認知與能力在體驗過程中得以螺旋式提高。由于教師從“主導教”向“引導學”的角色轉變,教師還要設計出最優學習任務以及有效問題鏈,如此一來,教學線與學習線雙線并進,共同促進學生核心素養的發展。

(三)有效評價嵌入教學,檢驗學生深度理解水平。

新課標建議構建以素養為導向的綜合評價體系。以過程性評價改進和優化教學,發揮評價對教學的診斷和改進功能。逆向教學設計中評價貫穿整個教學,使“教—學—評”一體化。且以表現性評價為主、其他評價方式為輔的多樣評價體系可以保證評價結果的準確性、全面性和有效性,幫助教師通過評價結果及時指引、調整教學環節,并對教學效果進行診斷和反饋,以評促學,以評促教。

單元整體逆向教學設計的兩大特點是“逆向”“整體”。

在進行“堿的性質”逆向教學設計時,需要思考的是如何選擇和設計合適的評估手段來檢測學生是否達到預期目標。在以往教學中,對學生是否達到目標的評價方式主要體現在作業表現和考試成績上,而在實際情境中的綜合應用能力很少評估,“探究氫氧化鋇的性質”就是很好的評估方式。但是在生活中學生接觸氫氧化鋇的機會相對較少,有沒有接近生活的評價方式也是值得我們繼續探討的。另外,要培養學生的整體思想和跨學科意識,單元整體教學就是很好的載體。如何根據課程標準和教材預設,按照學生的素養要求和實際學情對學習內容進行重構也是需要我們繼續思考并實踐的。

相信教師在UbD理論的指導下,通過對單元知識的“逆向整合”,促進學生在體驗式學習過程中能讓理解遷移真實發生。