半山彩陶旋渦紋裝飾特征與內涵探究

馬杉 周逢年

摘? 要:半山彩陶旋渦紋是原始工藝美術陶瓷裝飾紋樣中的重要組成部分。半山彩陶旋渦紋精巧獨特,構思巧妙,其中鮮明對比與對稱構圖、區域分割與藝術開光、雙關形式與多效裝飾的特征都展現出原始先民的強大藝術創造力。半山彩陶旋渦紋所展現出的審美意識與均衡秩序、精神崇拜與喻物緣情、天圓地方與陰陽太極有著濃厚的裝飾意味,也體現了原始社會精神文明的內涵,具有重要的文化價值和藝術研究價值。

關鍵詞:半山彩陶;旋渦紋;裝飾特征;內涵探究

縱觀史前人類文明發展歷程,原始工藝美術起源較早,而彩陶藝術則是原始社會工藝美術中的重要里程碑之一。半山彩陶首次被發現是在甘肅寧定縣半山地區,并因此而得名,距今約有4500年。

《中國文物地圖集·甘肅分冊》對于原始彩陶分布范圍這樣描述:“馬家窯類型甘肅境內東部可至隴山,西及河西走廊武威;半山類型東起會寧—隴西—線,北至靖遠,西到永昌,馬廠類型北至景泰,西達河西走廊西部的酒泉。”[1]半山遺址作為全國重點文物保護單位位于甘肅省廣河縣,半山彩陶遺址分布于廣河地巴坪、景泰張家臺、蘭州青岡岔屈址、臨夏張家咀、花寨子“半山類型”墓葬、杜家坪、土谷臺墓葬、康樂邊家林、廣河半山、柳灣“半山類型墓葬”、永靖櫻桃山、循化蘇呼撒“半山文化墓葬”等各地。半山彩陶器物造型主要有壺、罐、碗等,主要以小口鼓腹壺、小口高頸雙耳壺、單耳壺、單耳大口罐、雙耳罐和缽為主,裝飾紋樣有旋渦紋、菱形紋、鋸齒紋、圓圈紋、葫蘆紋、蛙人紋等。

一、半山彩陶旋渦紋

彩陶裝飾紋樣,多指彩陶器皿外壁上的裝飾花紋。早期裝飾多來源于原始社會環境中的各類生活形象,而后越來越趨向于幾何化,其裝飾布局多以幾何環帶紋形式出現。

旋渦紋,又稱螺旋紋,流暢的曲線構成單獨的圓圈個體,有的彼此相連,組成自然生動的裝飾圖案。多數以四個以上相連旋渦的構圖布局出現在彩陶器物的腹部位置。

根據考古,半山時期旋渦紋發展可分為四個時期:一期以蘭州三營為代表,是旋渦紋萌芽時期,彩陶紋樣多以鋸齒紋與寬帶紋為主;二期以廣河地巴坪中期為代表,廣河地巴坪作為半山彩陶出土比例最高的,該時期彩陶紋樣以旋渦紋和菱格紋為主,裝飾圖案組織完整繁密;三期以蘭州土谷臺早期為代表,旋渦紋發展逐漸成熟,旋渦核心變大,常與其他幾何紋樣相結合;四期以蘭州土谷臺中期為代表,四大圓圈紋應用廣泛,裝飾整體向馬廠型彩陶紋樣過渡。

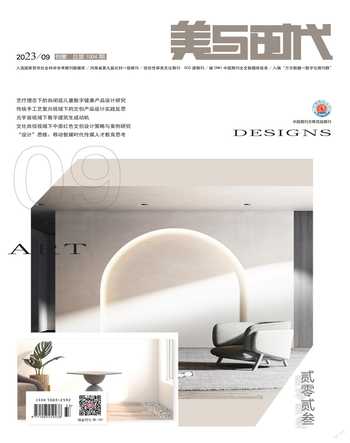

例如半山時期彩陶代表之一漩渦鋸齒紋雙耳彩陶罐(如圖1),器高33.5厘米,口徑25厘米,底徑17厘米,腹圍122厘米。該器物下腹部則是運用旋渦紋填充裝飾,紅色圓圈與黑色線條所構成的幾何圖形交相輝映。以及半山類型螺旋鋸齒紋雙耳彩陶壺(如圖2),在器物腹部旋渦紋樣中飾以黑彩鋸齒紋,使其半山彩陶裝飾變得搭配有序,富有變化。

二、半山彩陶旋渦紋裝飾特征

半山時期,黑紅相間的旋渦紋表現出各種各樣的藝術形態與審美特征,主要采用了對比法、對稱法、分割法、開光法、雙關法、多效裝飾法等裝飾手法。

(一)鮮明對比與對稱構圖

對比,即對照,突出事物特征。《文心雕龍》中曾提到“造化賦形,支體必雙,神理為用,事不孤立”[2]。半山彩陶旋渦紋中,常采用曲直搭配,蜿蜒起伏的旋渦紋中常穿插著鋸齒紋以及網格紋,呈現出動與靜相結合的藝術效果。半山彩陶旋渦紋不僅有著線條之間的對比,在顏色的運用上也透露出對比的氣息。原始彩陶早期多采用黑色作為器物裝飾的主要顏色;半山時期開始大量運用紅色,黑紅色彩的對比運用為半山時期的旋渦紋增添了新的色彩效果,從而形成了半山彩陶富麗精巧的藝術風格。

除此之外,對稱構圖也是旋渦紋裝飾特點之一。中國傳統藝術注重章法,有著“置陳布勢”之說。在旋渦紋裝飾布局中,多數的二方連續裝飾圖案使得裝飾畫面均衡舒適,體現出原始先民講究平衡的獨特設計意匠。

(二)區域分割與藝術開光

在中國傳統藝術中,“經營位置”的概念強調布局在畫面中的重要性。潘天壽先生也曾提到“畫須站得住,故不可不重布局結構,亦即取舍、虛實、主次、疏密、穿插、掩映、斜正、撐持、開合、呼應等原則”。旋渦紋流暢的線條對裝飾面進行了大小區域的劃分,使得器物上的裝飾紋樣具有韻律感。

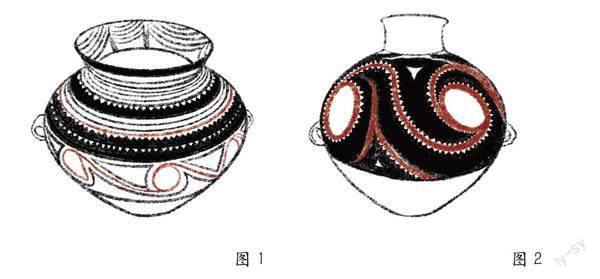

開光法在旋渦紋中也經常被使用,其最早出現于馬家窯時期的彩陶外壁上,多飾于器物肩部,顯得整體裝飾層次分明、疏落有序。半山時期開光法的運用主要體現在旋渦紋的圖案組織構造上,早期旋渦紋核心較小(如圖3)而后逐漸變大(如圖4)。這樣的變化使得核心圓圈作為主體更加突出,并在其旋渦之間飾以幾何紋作為裝飾,體現出半山彩陶裝飾的精細風格。開光法作為傳統裝飾藝術手法之一,在當時十分流行,為半山彩陶裝飾提供了精美飽滿的圖案組織以及不同以往的視覺形式。

(三)雙關形式與多效裝飾

雙關法分為形體雙關和色彩雙關,其中半山彩陶旋渦紋中雙關法的運用增強了半山彩陶裝飾的形式感與連續性,也更好地體現出裝飾圖案空間的虛實關系。《畫笙》中曾提到:“位置相戾,有畫處多屬贅疣,虛實相生,無畫處皆成妙境。”虛實辯證,虛實共生,使半山彩陶旋渦紋達到了既有規律又有變化的視覺效果。

彩陶器皿作為原始社會的物品存在,其裝飾不僅僅是平面圖形的鋪設,更是多角度裝飾效果的立體呈現。例如半山彩陶器物外壁紋樣上旋渦的運用,從正面角度來看,線條整齊流暢且自然;從上方的角度來看,則呈現出宛如水波的整體圓圈樣式。不同的欣賞角度有著不同的藝術裝飾效果是多效裝飾法最典型的特征,它的運用展現出原始先民們別出心裁的藝術秉賦與裝飾巧思。

三、半山彩陶旋渦紋內涵探究

半山彩陶旋渦紋不僅在圖案組織上精細豐滿,還是原始社會環境下精神文明的集中體現。原始彩陶作為史前藝術的開端,旋渦紋更是從各個方面都折射出其深厚內涵。其中旋渦紋所擁有的形式美感,以及所體現出的精神文化內蘊更是展現出原始先民們最為純真質樸的精神向往。

(一)審美意識與均衡秩序

從原始工藝美術彩陶文化發展歷程來看,李硯祖先生認為:“原始先民們對于‘紋的最早感知和認識是在勞動過程中形成和發生的。在勞作中,‘紋的觀念和意識開始生成和發展起來,并有可能向著藝術性的表現方向發展。”[3]隨著時間推移,彩陶裝飾紋樣逐漸從具象圖案轉變為抽象圖形,這樣的幾何抽象表達方式,并不是簡單的自然摹寫,而是原始社會勞動生活形象與原始先民初期設計思維相結合的產物。

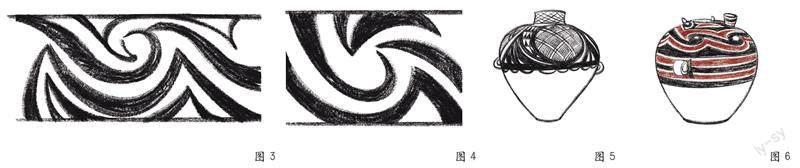

瓦西里·康定斯基曾提出“數是各類藝術最終的抽象表現”,對于不同角度的變化有著不同的情感表達。比如說半山類型四大圈紋雙耳彩陶壺(如圖5),黑彩網格紋構成器物頸部裝飾圖案,線面結合使得畫面豐富且平衡。器物腹部旋渦紋中的鋸齒角度大小變化充分發揮了裝飾圖案在情感表達上的強大作用。三角元素總體上給人以尖銳感,有明顯的指向作用;上方的鋸齒角度較大,給觀者延伸挺拔之感;而到了下方排列的鋸齒,則角度變小,呈現出銳利的視覺感受。旋渦圓形與鋸齒三角形成曲直對比,器物下腹部還繪有水波紋,流暢的曲線依附在起伏的器物本身,動與靜相結合的藝術效果表現出半山彩陶裝飾紋樣獨有的節奏藝術。

半山彩陶旋渦紋不僅大量運用抽象元素,構圖布局上也呈現均衡和諧的狀態。例如半山類型旋紋帶流彩陶罐(如圖6),器口以黑彩寬帶紋作為裝飾,緊接著下方繪制了一圈紅彩線條,器物肩部位置的裝飾則是以紅黑雙色粗條紋構成。器物上腹部圍繞一圈旋渦紋樣,黑紅色彩相間的方式將其裝飾面分割開來,下腹部寬條紋樣規律排列。《形式因素的視覺效應》中曾提到:“同形反復在人們視覺上的刺激形成知覺記憶,會造成節奏性美感。”其器物腹部的旋渦紋樣以俯視角度平面展開,構成骨骼清晰可見。由此可見,該器物腹部裝飾紋樣基本形為旋渦圖案,以規律性骨骼作為圖案組織框架,旋渦重復出現。半山彩陶旋渦紋通過多個形態有規律地重復變化,達到動態協調以及和諧完美的裝飾效果。

(二)精神崇拜與喻物緣情

在原始社會時期,受氏族思想的影響,人丁興旺、子孫滿堂這樣的美好景象是原始先民所渴望實現的。但在當時的社會背景下,低下的生產力水平以及自然界中所存在的不可控危險因素,人們很容易受到未知的影響。由于人們面對的生存挑戰能力的不足,導致他們對于繁衍生息、綿延子嗣尤為重視。

《情感與形式》中曾提到:“藝術品作為一個整體來說,就是情感的意象。對于這種意象,我們可以稱之為藝術符號。”[4]例如中國古代早有鳥類紋樣存在,與當時的宗教信仰以及精神崇拜有著密切的關系,半山彩陶旋渦紋樣亦是如此。早在半山彩陶時期前,鳥類紋樣就被認為是廟底溝氏族的圖騰,透露出對于太陽的崇拜。半山彩陶旋渦紋則是被看作是古代鳥類紋樣的一種進化。當原始彩陶藝術發展至馬家窯時期,大量的旋渦紋樣由鳥類紋樣演變而來。鳥類紋樣有著家族興旺、昌盛安康的寓意,旋渦紋樣對于原始先民來說有著趨吉避兇的涵義。原始先民們將旋渦紋樣視為精神信仰的物化形態,在彩陶外壁上大量繪制,廣為流傳。由此可見旋渦紋樣是當時社會環境下精神崇拜的清晰表達。

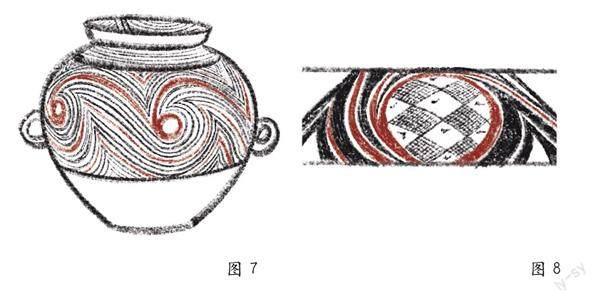

另外,原始先民對于自然界一直秉承著一顆敬畏之心。隨著社會發展,原始先民們以狩獵生存為主的生活方式逐漸轉向原始農業種植,半山彩陶裝飾紋樣中自然生物出現的頻率變高。比如說旋渦紋彩陶罐(如圖7),器物腹部上半部分的裝飾運用了大量的旋渦紋。根據考古發現,大部分的彩陶遺址都處于臨近河流的位置,半山彩陶旋渦紋與河流湖泊中的旋渦很是相像。“水崇拜的原始內涵是與早期人類求生存、求繁衍的基本要求分不開的。”[5]人們把水視為生命之源,旋渦紋的出現表現出原始先民對于生命的渴望,可見生機盎然的花草以及微風拂過水面泛起的漣漪都是原始先民藝術創作的靈感來源。這都是自然植物抽象化的藝術呈現,體現出原始先民們尊重自然、崇拜自然、信奉自然的精神文化內涵。

除此之外,半山彩陶裝飾紋樣完美詮釋了圖案組織與思維情感的共鳴,達到了喻物緣情、物我合一的超凡境界。程金城先生認為,彩陶藝術是積淀生命意識的符號。原始先民們也意識到美化器物的同時,也是在與自己的心靈溝通,體現出自身的力量和情感。

例如半山彩陶旋渦紋源于早期半坡時期的魚紋。在當時原始先民們認為魚具有很強的生殖繁衍能力,以魚的形象進行比喻來表達對于生殖能力的渴望,祈求多子多福。半山時期,彩陶裝飾紋樣在其原有的魚紋基礎上衍生出旋渦紋樣。早期原始彩陶時期,原始先民們先采用寫實的手法描繪出魚的形狀,而后以簡潔的藝術語言勾勒出魚的輪廓,兩條魚相互聯系,呈中心對稱,形成一個圓形圖案,充滿了生命力量。半山彩陶旋渦紋以其為基礎,傳達出原始先民對于旺盛生命力的期盼。

半山彩陶旋渦紋映射出當時原始社會的精神崇拜與內涵信仰。它不僅有著前期鳥紋和魚紋的內在意蘊,對于之后的紋樣演變也有著影響。中國古代云紋、雷紋、動物紋、植物紋都有著較為明顯的旋渦結構。原始先民們將身邊環境中存在的以及具有美好寓意的生物在半山彩陶上描繪,從而形成獨特的裝飾紋樣。這是他們觀物取象的思維體現,也是緣于情感的生動表達。理性與感性的交織,主觀與客觀的交匯,最終都在半山彩陶裝飾紋樣上表現得淋漓盡致。

(三)天圓地方與陰陽太極

在文字誕生之前,人們常用圖形圖案來表達自己的內心情感和思想觀念,半山彩陶旋渦紋反映了當時原始先民們的思維想法和文化觀念。據考古發現,新石器時期眾多遺址都體現出天圓地方的哲學思想。其中牛梁河遺址的圓壇與方壇可以說是古代天圓地方宇宙模式的象征,以及《淮南子.天文訓》中曾提到“天道曰圓,地道曰方”的觀念,可見當時天圓地方的思想意識已經顯現出來。

例如半山時期四大圈旋紋彩陶壺的裝飾紋樣(如圖8),圓形和方形的結合與天圓地方圖的構圖有著諸多相似之處。先天八卦所推演出的天圓地方圖(如圖9)是由外部圓環與內部方形組成,外環卦象寓意天的運轉規律,內部方形卦象表示地的運轉規律,內外相互感應生成其天地萬物。四螺旋菱格紋雙耳彩陶壺裝飾紋樣是以紅彩圓圈圖形作為旋渦紋的核心附在器物外壁上,圓圈內以菱形紋填充,兩者有著非常相像的圖案構成結構,外圓內方,動靜結合。

《系辭·下》中曾提到:“古者庖犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地。觀鳥獸之文與地之宜。近取諸身, 遠取諸物。于是始作八卦。以通神明之德以類萬物之。”[6]早在七千年前上古時期已有“無字天書”,即伏羲所作八卦也。據史料記載伏羲曾在甘肅渭源縣生活過,《周易·系辭上傳》中曾提到:“河出圖,洛出書,圣人則之。”《說卦》中也曾提到:“立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義。兼三才而兩之故《易》六畫而成卦。分陰分陽, 迭用剛柔, 故《易》六位而成章。”《易緯·乾鑿度》中說:“乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也。”伏羲八卦圖與半山彩陶旋渦紋布局頗為相似,陰陽乾坤,皆有體現。

根據考古記載,曾在甘肅發現一件“雙龍古太極圖”陶缽,由此可以看出原始先民們對于陰陽太極早有認識,其觀念也大量地蘊含于半山彩陶裝飾紋樣之中。例如老子的宇宙論圖示(如圖10)與俯視角度的四螺旋鋸齒紋雙耳彩陶壺裝飾紋樣布局(如圖11)頗為相似。老子的《道德經》中曾提到:“道生一,一生二,二生三,三生萬物。”[7]“道”仿佛是一個整體,將它一分為“二”,“二”分為“三”,而后生萬物,四螺旋鋸齒紋雙耳彩陶壺裝飾紋樣也是以這樣的圖案組織結構出現。《道德經》中還提到“萬物負陰而抱陽,沖氣以為和”,以及古代哲學中有著“氣”作為宇宙的本體,氣聚則生,氣散則殞的概念。考古發現,大汶口遺址出土的文物上的裝飾圖案(如圖12)與半山彩陶旋渦紋(如圖13)也十分相像,都采用了S型的構圖方式。其中S型構圖方式象征太極旋轉的動態軌跡及萬物之氣韻,有著鮮明的陰陽調和裝飾意味。

所以半山彩陶裝飾紋樣不僅有著花樣繁復、細致精美的裝飾圖案,也是原始先民們思想意識的自然流露和杰出體現。半山彩陶外壁上的圖案組織從側面表達出他們對于深邃宇宙人生的思考與認識,也是他們對于客觀世界的感悟與體會,充滿了濃郁的哲學氣息。在原始社會時期,半山彩陶裝飾紋樣承載著深厚的哲學觀念。它不僅僅是簡單排列的圖案組織,更是當時環境下應運而生的文化符號,其背后蘊藏著歷史沉淀下的豐富文化內涵以及原始先民對于美好生活的向往。

四、結語

半山彩陶旋渦紋是原始工藝美術重要的組成部分,細密美觀,精巧別致。生動自然的旋渦紋體現出半山彩陶裝飾紋樣的細膩華美與精致絢麗。鮮明對比,對稱構圖,區域分割,藝術開光,雙關形式,多效裝飾,均衡秩序,使得半山彩陶裝飾紋樣精妙絕倫。

半山彩陶旋渦紋是崢嶸歲月中的歷史沉淀,是史前人類文明內涵的物質載體,器物外壁上的彩繪刻畫勾勒出原始社會時期的詩意與情感。圖案組織協調布局下所展現出的韻律節奏,是原始先民審美意識發展成長的重要體現。旋渦紋背后所蘊含的精神崇拜和哲學觀念,包含著他們對于恬靜安逸生活的向往以及對客觀世界的感觸與體悟,其藝術創作達到了喻物緣情、物我合一的非凡境界。

在這漫漫歷史長河和悠悠燦爛文明中,半山彩陶旋渦紋是原始工藝美術發展的歷史見證,其中藝術與思維的交融描繪出過往歲月中獨有的時代生命氣息,不僅鐫刻出史前時期原始先民的精彩生活,更是他們理想信念的生動詮釋。精美富麗的裝飾特征,豐富深厚的精神內涵,不僅僅是史前人類文明盛世華章的詮釋,更是現代藝術不竭的創作動力,對后世藝術創造產生了深遠的影響。

參考文獻:

[1]國家文物局.中國文物地圖集·甘肅分冊[M].北京:測繪出版社,2015:30-32.

[2]童慶炳.《文心雕龍》“風清骨峻”說[J].文藝研究,1999(6):31-41.

[3]李硯祖.紋樣新探[J].文藝研究,1992(6):116.

[4]蘇珊·朗格.情感與形式[M].劉大基,等譯.北京:中國社會科學出版社,1986:85.

[5]向柏松.中國水崇拜[M].上海:上海三聯書店,1999:6.

[6]南懷瑾,徐芹庭,注釋.周易·系辭下[M].重慶:重慶出版社,2009:429.

[7]朱謙之.老子校釋[M].上海:中華書局出版,1984:174.

作者簡介:

馬杉,中國計量大學藝術與傳播學院碩士研究生。研究方向:品牌設計與文化傳播。

周逢年,中國計量大學藝術與傳播學院副院長、教授,博士生導師。研究方向:品牌設計與文化傳播,城市文化傳播。