“雙碳”目標下基于區塊鏈技術的碳審計工作流程優化研究

胡甜予

摘? 要:自我國提出“碳達峰、碳中和”目標以來,碳審計作為一種重要的環境監督手段日益受到重視。基于傳統碳審計面臨的問題與挑戰,以降低碳審計數據采集成本、提升碳審計數據質量、提高碳審計數據透明性和構建碳排放實時審計與預警機制為優化目標,分析區塊鏈應用于碳審計的技術優勢,提出了基于區塊鏈技術的碳審計工作流程并進行詳細說明,為“雙碳”目標下的碳審計工作流程的智能化、信息化轉型提供依據。

關鍵詞:碳達峰;碳中和;區塊鏈;碳審計工作流程

中圖分類號:X321;F239.4? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? 文章編號:1671-9255(2023)03-0048-05

人類在社會經濟活動過程中會排放出二氧化碳、臭氧等溫室氣體,面對溫室氣體排放帶來的極端氣候風險,越來越多的國家公開表示爭取在2050年前實現零碳排放,即碳排放量和碳吸收量相互抵銷。2020年,習近平總書記在全球氣候領袖峰會上首次提出“2030年碳排放達到峰值,2060年實現碳中和”的“雙碳”目標。2021年3月召開的中央財經委員會第九次會議明確提出,要把碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局。同年10月,《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》兩項專門性國家政策出臺。2022年,習近平總書記在黨的二十大報告中提出“積極穩妥推進碳達峰碳中和”,這是黨對“雙碳”的最新戰略部署,2023年亦是我國向“碳達峰”發力、穩步推進“碳中和”的關鍵節點。[1]

“十四五”國家審計工作發展規劃提出,審計工作要在助力實現“雙碳”目標中發揮重要作用。然而,現有碳審計存在數據采集成本高、信息不對稱,以及缺乏實時風險預警機制等諸多問題,不利于我國減排和控排工作的推進。鑒于此,科技部等聯合印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022—2030年)》,強調“加強科技創新對碳排放監測、計量、核查、核算、認證、評估、監管以及碳匯的技術體系和標準體系建設的支撐保障,為碳達峰碳中和工作提供決策支撐”[2]。基于當前“雙碳”政策指引,將區塊鏈等技術嵌入碳審計業務,借助信息技術優勢提升碳審計監督效能,對助力碳審計向智能化和信息化職能轉變,賦能“雙碳”目標如期實現具有重要作用。

一、“雙碳”目標下傳統碳審計面臨的問題與挑戰

碳審計,屬于環境審計的一個新的分支,是由政府審計部門、第三方會計師事務所或企業內部審計機構等獨立審計主體依據相關審計準則對被審計企業的碳排放數據進行監督、鑒證和評價的重要治理工具。隨著我國低碳經濟不斷轉型升級,積極推進碳審計監督體系是黨的二十大提出的最新戰略部署,也是落實新審計法中“構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系”的必然要求。目前,我國距離實現2030年前碳達峰目標已不足10年,從碳達峰到2060年前碳中和目標實現也僅有30年。與發達國家相比,我國碳審計的研究和應用起步較晚,在“碳達峰、碳中和”遠景目標實現過程中存在采集碳審計數據的成本較高、碳審計數據質量難以保證、碳審計核算流程效率低下和碳審計分析流程工作滯后等問題與挑戰。[3-4]

(一)采集碳審計數據的成本較高

碳排放流程包括能源消耗、原材料加工、廢棄物處理、運輸和物流和污染物排放等,除了流程中涉及的企業內部審計數據,還包括碳排放權配額和碳排放權歷史交易數據等外部審計數據。因此,碳排放審計數據類型復雜、數量繁多、相關性低,需要消耗大量的人力、物力和財力。與此同時,企業每一個生產經營環節都會留下“碳足跡”,這些“碳足跡”又通常與企業機密有所關聯,因此,數據壁壘和環節壁壘難以打通,無法實現碳排放數據互通共享,采集碳排放數據的成本和難度較大。

(二)碳審計數據質量難以保證

碳排放流程與被審計企業的生產經營息息相關,數據壁壘和環節壁壘難以打通,因此,審計人員無法獲取真實、完整的碳排放審計數據,不利于碳排放審計工作的正常順利開展。從一方面來說,這為企業舞弊行為提供了自我合理化的借口,為偽造、瞞報、偷排和超排碳排放數據提供了操作空間,管理層也可以逃避超排導致的經濟處罰;另一方面,審計人員難以獲取高質量的碳排放數據,相關政府部門無法清晰掌握并監督被審計企業的碳排放實際情況。除此以外,隨著信息化進程的不斷推進,不僅會使碳排放數據在寫入、輸送和讀取環節面臨篡改和丟失的隱患,而且會影響企業的安全生產及可持續發展。

(三)碳審計核算流程效率低下

常規審計流程一般只涉及基礎的財務和法律法規常識,審計核算方式較為單一化。相比之下,碳審計不僅需要審計人員深入了解最新的法律政策,還需要掌握碳排放標準、碳交易市場等專業知識,對審計人員的核算水平提出了更嚴格的要求,給審計取證工作帶來更多的挑戰。如前文所述,碳排放數據的采集工作已經占用大量的審計資源。此外,碳審計還包括燃料燃燒排放量、工作人員因公出行排放量、使用公務交通工具排放量等專業性和技術性較強的核算工作。因此,審計人員核算流程耗費時間較長,工作效率低下,核算結果的準確性也難以得到充分保障。

(四)碳審計分析流程工作滯后

碳審計工作是為被審計企業挖掘潛在的碳減排放機會,并排除偽造、瞞報、偷排和超排等風險事項。傳統碳審計是基于被審計企業在過去某一個時間段內的碳排放數據進行核查與分析,而瞞報、超排,以及偷排等碳排放違規行為實際上出現在出具審計意見之前,這意味著碳審計分析流程具有滯后性,按照實質重于形式的原則應納入事后審計范疇。[5]因此,傳統碳審計無法為企業提供及時有效的環境決策,亟需構建實時審計與風險預警機制,從而滿足企業對于實時監督與治理的需求,及時解決瞞報、超排及偷排等問題。

二、區塊鏈技術應用于碳審計的技術優勢分析

“大智移云”時代背景下,信息化逐漸滲透各行業各領域的生產經營環節,審計人員或將面臨更多難以識別的碳審計造假手段、更廣泛的“碳足跡”審計范圍和更繁雜的碳排放數據,傳統的審計工作方式已經無法滿足當前碳審計需求。區塊鏈是一項新興信息技術,擁有不可偽造、能夠追溯、交易留痕和共同維護等技術優勢。因此,通過區塊鏈技術和傳統碳審計業務的有效融合,可以解決數據質量難以保證、信息不對稱和碳排放無法實時監督預警機制等棘手難題,對于推動傳統碳審計數據采集工作與審計分析流程的創新性變革將發揮重要作用。

(一)降低碳審計數據采集成本

區塊鏈的數據是以區塊的形式鏈接在一起,去中心化的數據共享機制、分布式的數據儲存和維護為碳審計數據采集提供了更優化、便捷的方式。首先,在每個與碳排放關聯的部門系統中嵌入數據自動采集節點,并賦予該節點輸入權限,輕松實現碳排放數據的自動化抓取和采集;其次,系統依據區塊鏈提前設置好的轉換規則對數據進行自動清洗和歸類,為審計人員減輕了數據轉換壓力;最后,系統各節點用戶可以借助共識機制檢測數據真偽,真實的數據將被正式寫入系統內儲存。綜上,區塊鏈技術可以優化各項人力物力資源,進行精確延伸取證,提升碳審計的數據采集工作效率,更快捷高效地達成碳審計的真實性、合法性和效益性目標。

(二)提升碳審計數據質量

真實、公允的審計數據不僅是審計人員披露審計意見、出具審計報告的決定性因素,而且是被審計企業降本增效、提高經濟效益的重要核算依據。區塊鏈是由不計其數的區塊組成的,每個區塊又通過Hash指針相互連接,同時每個數據區塊中都包括前一數據區塊的Hash值,從而形成了一個不可逆的系統。這意味著只要數據區塊的內容被更改,其對應的Hash指針也會同步自動更新。因此,一方面,區塊鏈使用的是非對稱加密技術,有利于避免數據在使用過程中被惡意篡改;另一方面,區塊鏈內節點用戶需要對被審計企業的能源采購與耗用、碳排放交易數據、生產經營數據進行真偽驗證,經過大部分節點驗證后方可正式寫入區塊鏈內,極大程度上減少了碳排放數據造假風險。基于以上兩方面,區塊鏈技術擁有的不可篡改、全程留痕和數據加密等技術特征可以很好地滿足碳審計對于提升審計數據質量的要求。

(三)提高碳審計數據透明性

作為多個節點共同維護的分布式賬本,區塊鏈內部節點用戶共享鏈內所有數據,該技術可以增強碳排放數據的公開透明性,對于打通數據采集壁壘和環節壁壘,提高被審計企業碳排放活動的自主調控能力具有重要作用。[6]除此以外,區塊鏈分為私有鏈和公有鏈,獨立的個體或企業通常選擇開放程度較低的私有鏈,鏈內節點用戶獲取、寫入數據都需要進行單獨授權,有助于充分保護鏈內共享數據的隱私安全。因此,審計人員可以在獲得授權后直接讀取企業能源采購和消耗、原材料加工、廢棄物處理、運輸和物流、污染物排放等碳排放流程數據,在維護隱私的前提下對審計數據進行全方位分析和優化。

(四)構建碳排放實時審計與預警機制

智能合約是區塊鏈的核心機制,實質上是以信息化方式傳播、驗證或執行合同的一種計算機協議。[7]首先,通過區塊鏈技術可以將碳排放數據的獲取規則、量化方法、分攤方式等轉換為智能合約形式,自動評估碳數據量化方法和碳排放量分攤方法的合理性,實時驗證碳排放數據是否真實、碳排放量計算是否精確,并同步標記審計疑點,將事后審計轉變為實時審計,從而同步生成審計意見并出具碳排放審計報告,有助于及時查證審計異常情況并遏制風險行為。其次,智能合約有助于構建碳排放活動實時預警機制。在各部門信息平臺的內部節點上自動采集碳排放數據之后,智能合約會將碳排放因子選取規則、碳排放數據量化規則等轉換為代碼,利用代碼自動核算碳審計數據。當碳排放量達到起初設定的預警值時,智能合約會自動發出預警信息,實時調控企業碳排放量并及時查明異常原因,幫助審計人員有效克服碳審計的抽樣偏差,將更多的時間精力投入碳排放數據優化、探析碳減排可能性等工作中,為著力提升審計成果和價值提供智力支持。

三、“雙碳”目標下基于區塊鏈技術的碳審計工作流程優化

真實公允的碳排放數據是高質量開展碳審計工作的重要支撐,更是決定碳審計成敗的生命線。傳統碳審計是由政府審計部門、第三方會計師事務所或企業內部審計機構依據相關審計準則,以獨立的身份對被審計單位的碳排放數據進行核算和評價,并提供客觀的審計鑒定意見。如圖1所示,傳統碳審計工作流程一般分為計劃準備階段、審計執行階段和出具報告階段。首先,審計人員通過調研被審計企業的歷史沿革和發展現狀,明確此次碳審計所需人力和物力資源,收集碳排放活動相關的原始憑證,初步確認碳審計思路;其次,審計人員赴現場對碳排放源進行抽樣審計,根據《IPCC2019溫室氣體清單指南》等相關準則核算企業直接和間接碳排放量并完成審計底稿的編制和內部復核;最后,審計人員充分挖掘并分析審計證據,與被審計企業管理層和決策者溝通審計意見,出具正式的碳排放審計報告,并歸檔審計工作底稿及相關佐證材料。

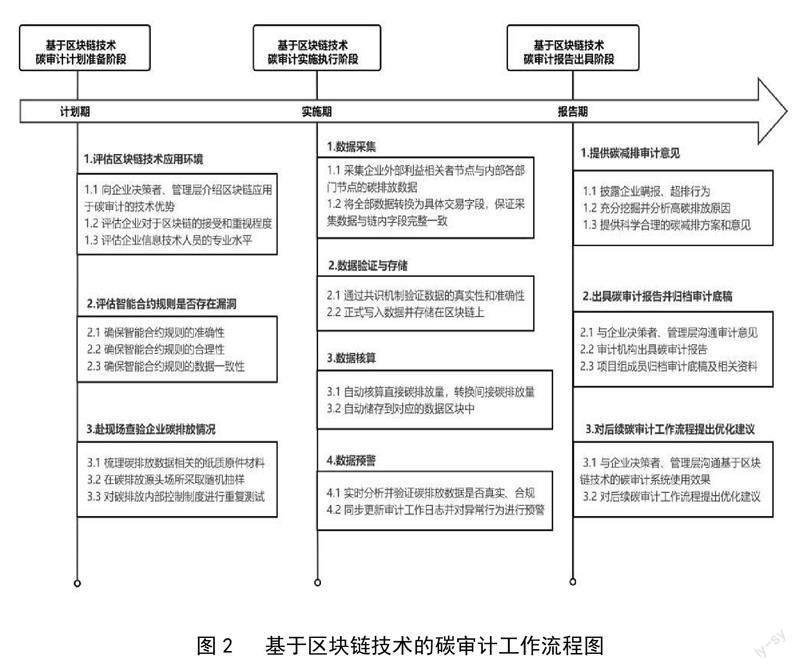

隨著“雙碳”目標的持續推進,將區塊鏈、云計算等信息技術與碳審計工作深度融合是時代發展的必然趨勢。針對前文所述傳統碳審計中面臨的碳數據集成困難、碳排放監測核算技術繁瑣、可視化透明性不足等棘手難題,立足于傳統的碳審計工作流程,創新并優化基于區塊鏈技術的碳審計工作流程,以被審計企業的碳排放數據流為主線,借助區塊鏈技術對碳排放數據進行全流程確權,將技術優勢嵌入審計準備階段、審計實施階段和審計報告階段,優化傳統碳審計工作流程,大幅提升碳審計工作效率,進一步強化碳審計在助力我國如期實現“雙碳”目標過程中的作用。具體流程如圖2所示。

(一)基于區塊鏈技術的碳審計準備階段

不同于傳統碳審計,基于區塊鏈技術的碳審計首要任務是與被審計企業建立良好可靠的區塊鏈技術應用環境。首先,審計人員通過了解企業決策者對區塊鏈技術是否接受、技術人員的專業水平高低、信息系統使用范圍等來預判被審計企業的區塊鏈技術環境。其次,審計人員在掌握碳審計智能合約商業邏輯的基礎上,檢測智能合約漏洞,確保智能合約準確、可靠、科學、合理。最后,審計人員赴被審計企業進行現場查驗,梳理碳排放數據的原始憑證,同時在碳排放源頭采取審計隨機抽樣,并對碳排放內部控制制度進行重復測試,為后續開展碳排放審計工作奠定堅實基礎。

(二)基于區塊鏈技術的碳審計實施階段

嵌入區塊鏈技術的碳審計實施過程圍繞被審計企業的碳排放數據流展開,主要包括數據采集、數據驗證、數據核算及數據實時預警四個階段。首先,通過區塊鏈技術采集企業外部財務會計報告使用者節點與內部各部門節點的碳排放數據,分別把這兩部分數據轉換為主體、金額、數量、排放類型等交易字段,保證采集的數據與鏈內字段完整一致。其次,通過共識機制,區塊鏈內節點對交易信息的真偽進行驗證,在獲得整個網絡50%以上節點的確認之后,交易信息會同步在區塊鏈內各個分布式節點上生成副本,使得數據無法再進行篡改。最后,根據區塊鏈預設的智能合約,一方面,系統會自動核算直接碳排放量,轉換間接碳排放量,并將兩部分碳排放量分別儲存到各自區塊中;另一方面,系統實時驗證分析碳排放數據是否真實合規,并自動更新審計工作日志,為審計人員分析異常行為記錄、提供準確的職業判斷加強信息化技術保障。

(三)基于區塊鏈技術的碳審計報告階段

借助區塊鏈技術,審計人員可以通過碳審計系統自動生成審計意見和審計報告,有助于同時兼顧碳審計工作效率和碳審計數據質量,以期將碳審計工作流程向智能化、信息化推進。首先,審計人員根據由區塊鏈技術自動核算和轉換的碳排放數據、實時生成的審計工作日志以及異常行為記錄,來對被審計企業的各項碳排放活動作出審計鑒定意見并出具碳審計報告;同時,在預設的權限范圍內,被審計企業各部門內部節點和外部財務會計報告使用者節點均可以實時查看審計意見和審計報告;除此以外,審計人員還可以利用區塊鏈技術對碳排放數據進行深度挖掘和分析,找出潛在的減排機會和效益最大化方案,為企業優化能源消耗、生產流程和供應鏈提供合理建議與舉措,進一步完善企業減排戰略部署。

四、結語

積極穩妥地推進“碳達峰、碳中和”是貫徹新發展理念的關鍵舉措,更是事關中華民族永續發展和構建人類命運共同體的重大戰略決策。[8]在新審計法“堅持科技強審,加快信息化建設”的政策指引下[9],應用區塊鏈技術和碳審計工作深度融合,推進碳審計向智能化、信息化職能轉變,創新性地解決了傳統碳審計面臨的碳排放數據采集成本高、數據質量難以保證、核算工作量大和審計工作滯后等難題,有助于加速碳排放實時審計和實時預警的縱深發展,進一步重塑和優化碳審計工作流程,對數字化賦能“雙碳”目標如期實現和加快推進綠色低碳高質量發展都具有重要意義。[10]

參考文獻:

[1]李兆東,李蘿宇,蔡植鍇.政府審計的碳減排效應實證檢驗[J].財會月刊,2023(4):79-86

[2]陳麗蘭,烏云陶麗.基于RPA技術的碳審計信任體系構建[J].財會月刊,2023(7):121-126.

[3]徐丹丹.碳中和與穩增長協同推進的機制設計與實現路徑[J].北京工商大學學報,2023(1):77-87.

[4]郝芳華.價值·路徑·體系:中國式現代化進程中的雙碳教育[J].華中師范大學學報,2023(1):1-10.

[5]吳花平,劉自豪.基于區塊鏈技術的碳排放審計模型構建與研究[J].財務與會計,2022(15):60-63.

[6]王甲迎.區塊鏈技術下碳會計信息審計系統:構建與應用[J].財會月刊,2023(10):103-110.

[7]羅斌元,郭小雨.區塊鏈審計模式:機制、架構及路徑[J].中國注冊會計師,2022(9):69-74.

[8]歐陽志遠,史作廷,石敏俊,等.“碳達峰碳中和”:挑戰與對策[J].河北經貿大學學報,2021(5):1-11.

[9]侯本忠,王威,黃松,等.基于區塊鏈技術的數字化審計信任體系構建與應用[J].會計之友,2022(4):153-161.

[10]李兆東,李蘿宇.基于云計算的碳審計主體協同研究[J].會計之友,2022(24):58-63.

Research on Optimization of Carbon Audit Workflow based on Blockchain Technology under the goal of “dual Carbon”

Hu Tianyu

(School of Accounting, Anhui Business College, Wuhu Anhui 241002)

Abstract: Since our country put forward the goal of “reaching the peak of carbon and carbon neutrality”, carbon audit as an important means of environmental supervision has received increasing attention. Based on the problems and challenges faced by traditional carbon auditing, and aiming to reduce the cost of carbon auditing data collection, improve the quality of carbon auditing data, improve the transparency of carbon auditing data and build a real-time audit and early warning mechanism for carbon emissions, this paper analyzes the technical advantages of blockchain applied to carbon auditing, and proposes a carbon auditing workflow based on blockchain technology and describes it in detail. It provides the basis for the intelligent and information-based transformation of the carbon audit workflow under the goal of “dual carbon”.

Key words: Carbon peak; Carbon neutral; Blockchain; Carbon audit workflow