現代職教體系視域下民族地區職業教育區域協調發展的基礎、困境與路徑探索

段文忠

摘? 要:2022年12月,《關于深化現代職業教育體系建設改革的意見》印發,要求圍繞區域協調發展戰略,以“省域”為單位,實施現代職業教育體系建設改革,既能兼顧區域發展差異,又能確保改革有效落地。但是,在民族地區,因為經濟發展、改革活力、職教基礎與發達省份存在較大差距,職業教育深度改革還存在諸多現實困境。通過對比分析和實證研究,提煉出“特色、抱團、借力、依策、破局”的民族地區省域現代職業教育體系建設的發展路向和特色路徑。

關鍵字:現代職業教育體系;民族地區;協調發展;省域

中圖分類號:G719.2?????? 文獻標識碼:A????? 文章編號:1671-9255(2023)03-0068-05

2022年12月,中辦、國辦聯合印發《關于深化現代職業教育體系建設改革的意見》,明確將“探索省域現代職業教育體系建設新模式”作為三大戰略任務之一,從原來的省部共建試點,開始在全國范圍內,以“省域”為基本單位進行職業教育改革。作為首次提出“從中央到地方”的省域改革體系,有著極強的現實意義,是現階段破解職教改革難題的有效手段。

在事關社會穩定、民族團結、鄉村振興等大局的民族地區,存在人口基數少、經濟基礎弱、發展活力不足等現實困境,以“省域”為單位探索現代職業教育體系改革仍任重道遠。民族地區職業教育高質量發展是國家實施教育公平戰略的重要保障,是振興民族地區經濟發展的重要手段。鑒于民族地區特色發展方向未明確等問題,民族地區現代職業教育體系的特色化構建,迫在眉睫。

一、現代職業教育體系建設的改革動因和政策指引

經過長足發展,我國已經建成了體系最全、體量最大的職業教育體系。適應社會結構變化和人才需求變化,實現職業教育高質量發展,由大變強,形成中國特色,需要現代職業教育體系支撐。

(一)改革動因:社會需求的外部牽引和改革困境的內部驅動

1.外部因素。首先,2022年我國人口首次負增長,技術技能人才的缺口將進一步加大。其次,

我國經濟結構發生根本性變化,粗放型、低價值的產業正在轉移,人工智能的出現也將改變原有的勞動密集型產業,對技能人才的要求發生變化。最后,社會對職業教育的認可度還不高,特別是在高職階段,普職比并未被家長所接受,全社會的職教意識急需改進,很多初中生對未來缺乏學業和職業規劃。[1]隨著教育水平提升,高等教育的普及,社會所需要的高素質技能人才培養需要構建與之配套的現代職業教育體系。

2.內部因素。目前主要存在兩方面困境。一是職業教育人才培養供給側和需求側不均衡的問題。產教融合的深度還不夠,企業參與職業教育程度不夠,導致了學校人才培養滯后于行業變化的人才需求,對于新技術、新模式、新變化的快速響應不夠;二是職業院校開展改革的主動性不夠、活力不足。職業教育得到了空前關注,職教政策層出不窮,部分省份缺少主動求變的意識,不能結合地方實際,形成地方特色,打造樣板房。民族地區職業教育存在的問題更加突出,“統一標準”讓其失去了民族特色,“拔高標準”讓其很難跟得上。

(二)政策指引:全周期、區域統籌、產教融合、科教融匯

1.基座——全周期構建體系。從幼小階段開始融入職業教育課程,在高職、職教專科、職教本科階段構建可選擇的、多樣化的、有梯度的職業教育體系,實現職普融通;職業院校實施開放辦學,建立社會化的繼續教育和技能培訓體系,助力終身學習體系構建。

2.機制——“省域”統籌發展。以區域為單位,整體統籌職業教育與經濟發展、社會生活之間的關系,吸引政府、行業、企業、社會人員等參與到職教體系改革中來,改變以政府辦學為主體的辦學格局,探索混合所有制現代產業學院,形成多方參與、多元協同、統籌發展的職業教育運行機制。

3.路徑——從“產教”到“科教”。以產教融合為關鍵,改變原來“產與教”“企與校”之間的關系,構建適應市場需求的、匹配產業結構的現代職業教育結構;以科教融匯為突破口,提升職業教育社會服務和協同創新的能力,以培養現場工程師為導向,構建融人才培養、技術創新、社會服務于一體的職教結構。為學校放權,激發主動性,提升職業學校的關鍵辦學能力,形成“一地一氛圍、一校一特色”的辦學環境。

二、民族地區職業教育發展基礎的實證分析

(一)整體:體現教育公平,教育經費占比較高

根據國家統計局數據,2020年全國31省市教育經費48966億元,占國內生產總值的4.85%;而民族八省區教育經費投入與所在地區生產總值的比例均高于全國平均水平,其中,西藏自治區16.63%、青海省9.74%、貴州省8.11%;此外,在每萬人教育經費投入中,民族地區有7個省區超過全國平均水平,其中,西藏自治區0.86億元、青海省0.49億元、新疆維吾爾自治區0.43億元。這些均體現了國家注重教育公平,考慮地區均衡發揮的政策導向和資金支持。

(二)結構:職教主體地位,職普比高于平均水平

民族八省區共有高職院校237所,占全國總數的16.14%(2020年全國高職院校1468所),其中,西藏自治區3所、青海省8所、寧夏回族自治區12所,數量排名全國后3位。民族8省區內職業院校不僅數量少,而且起步較晚,都是在近些年升格為高職的。部分中職院校建校時間較晚,例如,山南市第二中等職業技術學校是2016年才開始招生。

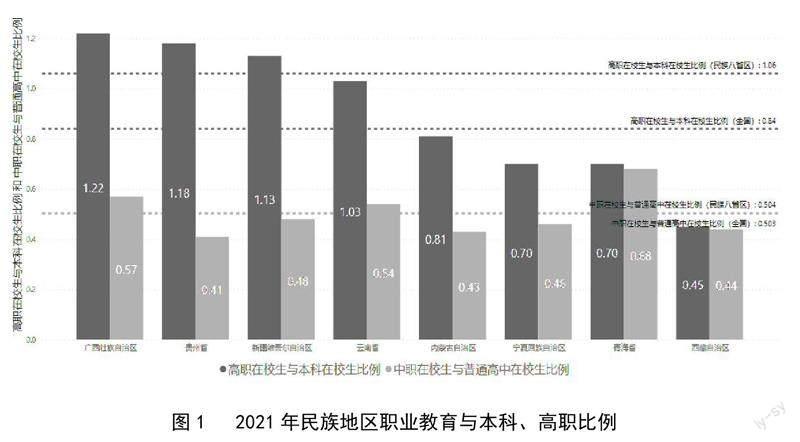

雖然民族地區職業院校數量不多,但是已經成為當地教育體系的“頂梁柱”,2021年全國高職在校生與本科在校生的比例為0.84:1,但在民族地區該比值達到了1.06:1,其中,廣西壯族自治區為1.22:1(全國首位)、貴州省1.18:1、新疆維吾爾自治區1.13:1。不過,中國在校生與普通高中在校生比例與全國水平持平,均為0.50:1,僅有青海省、廣西壯族自治區、云南省高于平均值,具體見圖1。

(三)成效:處于弱勢地位,標志性成果亟需突破

在高職“雙高計劃”197所建設單位中,民族8省區共有17所院校入選,占民族地區院校總數的7.17%(全國平均值13.42%),其中,廣西4所,貴州、內蒙古和云南各3所,西藏自治區和青海省未有學校入選,而且在入選名單未有學校進入雙高校B檔及以上。在職業教育國家教學成果獎、國家優秀教材獎、職業教育國家精品在線課程評選中,民族八省區都處于弱勢地位,獲獎比例遠低于全國平均水平。

三、民族地區構建省域現代職業教育體系的實然困境

在以往的職教政策中,大多是國家層面統一規劃、統一布局,直接落實到學校層面實施,很少在省級、市級層面開展整體職教體系改革。民族地區受困于經濟發展與職業教育發展現狀,以“省域”為單位構建現代職業教育體系存在著諸多困難。

(一)基礎困境:經濟制約職教發展,且未形成協同推進

目前,職業教育水平與區域經濟發展狀況高度吻合,表現出極強的正相關,廣東、山東、江蘇、浙江等經濟大省的職業教育水平和活力居于全國前列。而民族8省區,處于獨特的地理位置,人口數量較少,經濟發展基礎有較大差距,在2022年人均GDP數據統計中,僅有內蒙古自治區在全國均值以上,西藏自治區、貴州省、廣西壯族自治區都在6萬以下。此外,民族地區企業規模受限,很多大企業的總部并不在此區域,很難形成有成效的校企合作模式,很多學校只能安排學生到沿海發達省份進行實習實訓,且實習崗位專業對口率不高。在國家級職業教育集團、聯盟評選中,也鮮見民族地區身影。

與此同時,在國家區域一體化發展戰略中,有長三角一體化、京津冀一體化、粵港澳大灣區建設,但是在民族8省區里,沒有國家一體化發展戰略,在民族地區也沒有開展前期的省部共建試點。省域內職業院校數量較少,單個學校實力不夠,又沒有形成協同發展的態勢。區域經濟薄弱缺少產業支撐,跨區域難以協同,無法推動“產業需要人才,人才需要教育,教育支撐產業”的正向循環。

(二)體系困境:穩定與發展、升學與就業的關系需要優化

民族省區多處在邊境,具有獨特的地理位置和政治影響,社會穩定是最重要的因素,對于發展的容忍度、包容度都不如東部區域。效率性問題制約較大,收入體系也與其他地區有所區別,往往是基礎工資較高,刺激發展的激勵措施有較大差距。在績效工資中,固定部分占比較高,浮動的激勵部分占比較低,很難調動大家投身到改革中來。

民族地區分數線相對來說較低,普職比例和內地也不盡相同,大部分同學都可以進入高中、本科院校,職業教育的生源基礎相較于其他省份要相對較弱。職普融通體系的構建面對較大的壓力。此外,國家在中考、高考對于民族考生有一定的政策支持,區域內學生對于技術技能型工作認識不夠,地方職業教育在夾縫中生存。

體系困境還體現在學校在職教體系中充當的角色上。學校是現代職業教育體系構建的基本單位,也是成功與否的最關鍵單元,更是職業教育改革的爆破點、前沿陣地。學校是政策實施者,只能在辦學關鍵能力上形成創新,在“三教”改革等微觀層面上形成突破,可以形成“自下而上”“向上管理”的力量,但是很難發揮“自上而下”“整體突破”的爆破力。對于產教融合、科教融匯,學校有著最直接、最急迫的主動性,但是,面對政府、行業、企業,又存在一些無奈性、無力感。學校發展站的空間和視野,更多是在眼前、在當下,沒辦法在更廣范圍、更長時空下做決策,很難形成體系,也不可能真正實現“一校一特”的區域規劃。

(三)人力困境:支撐職業教育發展的師資嚴重不足

師資結構不合理:民族地區職業院校師資力量薄弱,尤其是雙師型教師和企業兼職教師,師資結構不合理。因為缺少產業依托,民族地區職業院校特別是中等職業院校的教師大多缺少企業經驗,甚至并非專業教師出身,往往都是公共課老師轉型而來,對于職業教育和產教融合的理解都不夠到位。中、西部地區未達標的省(區、市)的中等職業教育專任教師亟待補充,生師比亟待改善。[2]

外地人才招聘難:民族地區因為經濟發展、城市配套等方面與東部沿海省份有較大差距,對于人才的吸引力嚴重不足,部分地區較為偏遠,自然環境較為惡劣,更加難以吸引人才。例如西藏區域,因為高海拔缺氧的自然條件,往往讓其他區域的人才望而生畏。

東部虹吸效應強:江蘇、浙江、廣東等職業教育較為發達的省份出臺了一系列人才引進政策,當地政府和學校在待遇、經費、住房等方面設置了豐厚的條件,使得民族地區8省區大量優秀的職業院校教師被虹吸走。

四、民族地區職業教育區域協調發展的路徑探索

近年來,我國先后在山東、甘肅、江西等省份試點以“省部共建”形式推動職業教育發展,取得了較好成效,為民族地區職業教育協調發展提供了可參考的樣板和路徑。

(一)特色發展:打好民族牌,一省(區)一品牌

東部地區因經濟結構相似,以“省域”為單位發展現代職業教育體系的差異性不大,很難形成特色,這個從各省的專業布局就可見一斑。而職業教育應該呈現百花齊放、百舸爭流局面。

原先,西部民族地區教育沒有結合當地實際情況來發展教育。[3]民族地區職業教育體系要找準不一樣的定位,做到“當地離不開”的職業教育,不求大而全,而求小而精,服務地方特分產業,將民族文化、民族技藝傳承創新納入職業教育體系。[4]例如西藏職業技術學院以“唐卡”等非物質文化遺產為突破口,在校內各專業探索民族文化傳承。職業學校要挖掘民族特色文化資源[5],民族地區自然和文化資源豐富,旅游業相對較為發達,民族地區要對應地區旅游業,大力發展旅游管理、導游等相關專業,逐步建立起職業教育的民族品牌、民族特色,成為全國職業教育中最有亮點的板塊。

(二)抱團發展:產教融合聯合,區域一體推進

民族地區單個職業院校實力確實比較薄弱,在省級主管部門統一指揮下,建立省域內的合作共同體,求同存異,整體推進,實現同區域內協同發展,由相對領先的院校牽頭,聯合龍頭企業,形成職業教育聯盟,實現中高職一體化,實現普職融通。同時,整體制定政策,覆蓋教育部門、商務部門、人社部門,有效強化民族地區職業教育的多方聯動[6],構建出省域抱團發展的局面。

國家圍繞區域協同發展,制定了長三角一體化、京津冀一體化、粵港澳大灣區等跨省域發展戰略,既能保障緊鄰省份的情況相似,也能實現區域內以強帶弱。在民族地區對于經濟、文化相似的區域,例如,西藏自治區和四川、青海省內的藏區,可以推動協同發展,甚至還可以試點“市域”協同的職教體系構建,例如,教育部與江蘇省人民政府發布《關于整體推進蘇錫常都市圈職業教育改革創新打造高質量發展樣板的實施意見》,以蘇錫常都市圈探索市域產教聯合體,建設開放型區域產教融合實踐中心。

(三)借力發展:東西協作、山海合作

在東西協作、山海合作的背景下,不僅是政府與政府,經濟對經濟,在職業教育領域也形成了較好的跨區域幫扶態勢,出臺了《職業教育東西協作行動計劃(2016—2020年)》。例如在全國職業院校技能大賽教學能力比賽中,在東西協作政策的支持下,西藏職業技術學院獲獎比較高,展現出較好的教學改革效果。要總結經驗,將協作的經驗成果在更廣范圍內應用推廣。當然在東西協作時,還要避免虹吸效應,出臺相關政策,切斷職業教育發達地區繼續在西部虹吸人才的通道,適度抵消強者愈強的馬太效應。

(四)依策發展:省部共建,資源傾斜

省部共建機制的建立需要中央與各省之間形成合作關系[7],民族地區要牢牢把握中央賦予的政策優勢,推動省部共建。在原本就較為薄弱的基礎上,僅靠民族地區職業教育自我驅動顯然是不夠的,政府、教育主管部門層面既要有發達地區的區域協同策略,還要制定民族地區抱團發展區域協同策略,推動職業教育省部共建,在職業教育層面出臺面向民族地區的專項政策。在國家級教學改革項目中,基于專項考慮,很多大型比賽、會議等活動在民族地區舉辦,可以提升民族地區職業教育影響力。政策持續關注東西協作、東西交流,繼續探索結對、幫扶工作,在更大平臺、更大范圍內實現更廣合作。

(五)破局發展:激發活力,樹立樣板

首先,要實現省級統管,提升職業教育定位,明確職業教育是事關地方經濟發展的重要任務,對教育部門、人社部門、商務部門、發改部門、農村部門統一管理,將職業教育發展所需的各項資源全部匯聚起來,發揮合力。其次,要省級統籌。省級人民政府綜合考慮發展定位,根據省內各區域發展差異和產業布局,制定出相適應的職業教育配套政策,滿足高素質技術技能人才需求。最后,要省級統抓,省級層面可以統籌考慮院校的設置、年度招生計劃、專業設置備案,同時對于最重要的中職和高中分流,也只有從省級層面上才能決策。

實施一校一政策,借助相關政策,實現精準定位,讓每個學校都能找到自身獨特的發展路徑。改革績效分配方案,形成“人人想干事、人人能干事”的氛圍,請進來,走出去,利用好援藏、幫扶政策,借鑒發達地區職業教育辦學經驗,讓其在民族地區生根、發芽、結果。主動作為,主動牽頭,探索地方特色的產教融合模式。缺少大企業,就帶動中小企業聯盟,形成本地化的職教發展氛圍,以高質量就業為導向,實現技術技能人才的培養輸出。

中國特色的現代職業教育體系中,地方實踐與探索始終是主陣地。[8]結合國家前期省部共建職業教育的試點經驗,民族地區以“省域”為單位,實現最有效、最直接、最能主動在金融、土地、財政等政策方面給予職業教育最大支持,才最有可能建成有活力、有特色的現代職業教育體系。

參考文獻:

[1]婁元元,袁文杰.西南邊疆地區初中生職業啟蒙教育需求調查[J].職業技術教育,2021(15):57-63.

[2]趙敏,袁瀟.東、中、西部中等職業教育師資結構的現狀、影響因素及優化策略[J].教育與職業,2021(23):75-81.

[3]賀能坤,黃春春.西藏共生教育發展的邏輯與路向[J].西藏大學學報,2022(4):221-230.

[4]李樹峰,陳玲,許健瓊,等.西藏職業教育扶貧:政策溯源、基本狀況與SWOT分析[J].民族學刊,2022(7):119-128+151.

[5]楊磊,李錦鑫.職業教育賦能民族地區現代化建設的價值、遵循與路徑[J].教育與職業,2023(9):67-70.

[6]喬云霞,李峻.論鄉村振興背景下民族地區職業教育的高質量發展[J].職業技術教育,2022(6):33-39.

[7]匡瑛,吳君逸.基于“一統三融”的現代職業教育體系改革:新思路、新挑戰與新舉措[J].職教論壇, 2023(7):26-36.

[8]柳禮奎.基于地方實踐視角的天津現代職業教育體系思考[J].教育觀察,2023(1):62-64+79.

The Foundation, Dilemma and Path of Regional Coordinated Development of Vocational

Education in Ethnic Areas from the Perspective of Modern Vocational Education System

Duan Wenzhong

(School of E-commerce, Anhui Business College, Wuhu Anhui 241002)

Abstract: In December 2022, the Opinions on Deepening the Reform of the Construction of the Modern Vocational Education System were issued, requiring the implementation of the reform of the construction of the modern vocational education system around the regional coordinated development strategy, with the “province” as the unit, which can not only consider the differences in regional development, but also ensure the effective landing of the reform. However, in ethnic areas, because of the large gap between economic development, reform vitality and vocational education foundation and developed provinces, there are still many practical difficulties in the deep reform of vocational education. Through comparative analysis and empirical research, the paper extracts the development direction and characteristic path of modern vocational education system construction in the provinces of ethnic areas with “characteristics, solidarity, leverage, policy and break the situation”.

Key words: Modern vocational education system; Ethnic areas; Coordinated development; Province