梵蒂岡:教皇國的繼承者

顧健

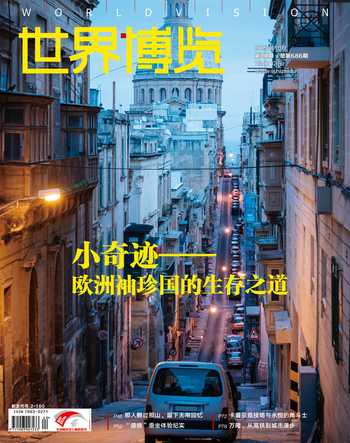

貝尼尼設計的圣彼得廣場可容納50萬人。這個集中各個時代精華的廣場坐落在臺泊河西岸, 因廣場正面的圣彼得大教堂而聞名世界。

梵蒂岡領土面積0.49平方公里,常住人口760多人,作為全世界最小的國家,卻擁有全世界規模最大的古代基督教堂——圣彼得大教堂。梵蒂岡能成為一個袖珍小國維持獨立地位是因為這里是天主教教皇的領地。實際上,古時候接受羅馬教廷世俗統治的地區絕不止梵蒂岡這個彈丸之地,中世紀到近代,意大利中部艾米利亞—羅馬涅地區大部分都歸屬教皇國,整個羅馬城更是教皇國的首都。那么,這個教皇國是怎么來的,又為什么到今天只剩下梵蒂岡這塊殘片?而且為教廷留下的土地為什么偏偏是梵蒂岡,而不是羅馬城其他地方呢?

教皇國的由來

在羅馬帝國前期,基督徒是被迫害的對象。后世的基督徒尊奉耶穌的大弟子圣彼得為正統繼承人。圣彼得因為秘密傳教兩次被捕,第一次逃脫了,第二次被頭下腳上倒釘在十字架上殉難。他的墓在羅馬城外的山丘上,這座山丘名為梵蒂岡。

歷代羅馬教廷的總部——圣彼得大教堂在梵蒂岡,就因為它是建在圣彼得的墓上方。

其實在古羅馬時期還沒有“教皇”這個正式稱謂,基督教地位最高的主教,是帝國首都羅馬城的大主教,后來羅馬皇帝君士坦丁接受基督教,又把帝國首都從羅馬遷往君士坦丁堡,也就是今天土耳其的伊斯坦布爾城。在羅馬帝國后期,基督教會是服從于羅馬皇帝的,當時有五大主教并重:羅馬主教、君士坦丁堡主教、耶路撒冷主教、亞歷山大里亞主教和安條克主教。羅馬大主教在基督教中的首席地位是一步一步逐漸確立的。尤其是公元600年前后那段時間的教皇圣格里高利一世,精研教理,學究天人,不但大大提高了教會的地位,而且能夠在宗教事務上與東羅馬皇帝支持的君士坦丁堡大主教分庭抗禮。

公元7—8世紀大致相當于中國歷史上的初唐和盛唐時代,為了對抗近在眼前的倫巴第蠻族,羅馬大主教和遠在法國,實力更為強大的法蘭克王國結盟。754年教皇專程到巴黎,在圣德尼大教堂重新為矮子丕平加冕,丕平象征性地為教皇牽馬墜蹬,雙方正式結盟。此后丕平兩次出兵意大利,打敗倫巴第人,正式把羅馬城和周圍大片土地贈送給教皇。自從756年這次“丕平獻土”以后,羅馬教皇才正式成了一位擁有世俗國土和主權的君主,羅馬教皇國也正式成形。

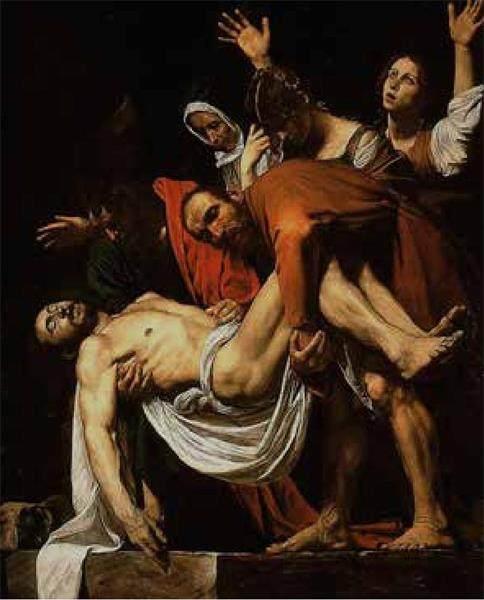

文藝復興時期的藝術家卡拉瓦喬的作品《耶穌下十字架》。

中世紀教權和皇權從聯盟到斗爭,神圣羅馬帝國的皇帝最終敗給羅馬教皇的原因在于歐洲的封建制度,所謂“我屬臣的屬臣,不是我的屬臣”,教皇一旦宣布把皇帝革出教門,就解除了諸侯對皇帝的封建義務,偏偏神圣羅馬帝國的皇帝從來都面臨大諸侯的反抗,最怕這種懲罰,所以在中世紀,教權會對皇權占上風。但是占了上風的羅馬教廷也有自己的煩惱,那就是宗教改革的浪潮。宗教改革形成很多獨立于羅馬天主教廷的教會,比如路德派、開爾文派、英國國教會、浸禮派等等,這些派別統稱為基督教新教,但是互相之間不相統屬,在英文里面新教統稱Protestant,字面意思是抗議派。引起他們抗議的直接原因是“贖罪符”,只要花錢買了贖罪符,有錢人犯下的罪行就能得到教會的寬恕。

那么,羅馬教廷為什么急于斂財呢?原來,歷史已經走到了文藝復興時代,1503年羅馬教廷要重修梵蒂岡的圣彼得大教堂,教廷為籌措資金想出了這個贖罪符的餿主意,以至于釀成巨變。但壞事和好事從來都是禍福相依的。這次重修工程綿延百年,橫跨文藝復興和巴洛克兩個藝術時代,集合起米開朗基羅、拉斐爾、貝尼尼等人類歷史上一批最杰出的藝術天才,為后世打造出一座充盈著藝術瑰寶的梵蒂岡博物館。

一座藝術寶庫

梵蒂岡整個國家就像一座宮殿,一座裝滿了無價藝術瑰寶的博物館。

文藝復興從佛羅倫薩開始,15世紀中后期,佛羅倫薩統治者美第奇家族贊助了好幾代藝術大師。1494年佛羅倫薩驅逐美第奇家族,標志著文藝復興的中心離開了佛羅倫薩。1503年新當選的教皇尤利烏斯二世上臺以后,第一件事就是決定重建梵蒂岡的圣彼得大教堂。

早在君士坦丁大帝接受基督教以后,圣彼得的墓上方就建造了一座圣彼得教堂,但是一直以來,羅馬大主教(教皇)的座堂并不在這里,而在城南的拉特蘭圣約翰大教堂,教皇宮也在拉特蘭圣約翰大教堂旁邊。舊圣彼得教堂不夠宏偉,因此在整個15世紀后半期,一直有推倒重建的動議。尤利烏斯二世人稱“戰士教皇”,做事明快果決,迅速拍板定下了重修圣彼得教堂的決策。他請來勃拉曼特出任圣彼得大教堂的總建筑師,請來拉斐爾為自己的書房畫壁畫,又授意米開朗基羅創作西斯廷禮拜堂的天頂壁畫。這三位巨匠同時為羅馬教廷工作,標志著羅馬取代了佛羅倫薩,成為文藝復興鼎盛時期的中心。

圣彼得廣場呈橢圓形,地面用黑色小方石塊鋪成,兩側由兩組半圓形大理石柱廊環抱,恢宏雄偉。

其實教皇在羅馬城的領地并不限于梵蒂岡這一座高地,還有一些教堂和地產也屬于梵蒂岡這個國家。圣彼得教堂甚至并不是羅馬教廷地位最高的教堂,這個榮銜屬于羅馬城南的拉特蘭圣約翰大教堂。直到今天,拉特蘭圣約翰大教堂作為羅馬大主教座堂,仍然享有獨一無二的“首席巴西利卡”(Archbasilica)這個頭銜,地位高于天主教系統的一切教堂,它也不屬于意大利國家領土,而是梵蒂岡教皇國的一塊飛地,今天,游客可以坐地鐵抵達圣喬萬尼站(San Giovanni),從地鐵出來之后穿過古羅馬城門,城門內就是這座拉特蘭圣約翰大教堂了。它那兩扇黑黝黝的青銅大門,據說是當年羅馬元老院的大門。

教皇國的縮水和梵蒂岡國家的形成

意大利半島從羅馬帝國之后到十九世紀都沒能統一,經過兩千年的紛爭,十九世紀中期的意大利大致可以分為這么幾塊勢力:西北部以都靈為中心,背靠法國的皮埃蒙特、薩伏伊地區和撒丁島有獨立的撒丁王國,它日后將統一意大利。它東面毗鄰著米蘭為中心的倫巴第地區,再往東是威尼斯為中心的維內托地區,這兩塊地方都屬于奧地利帝國。奧地利皇帝還繼承了意大利中部,以佛羅倫薩為中心的托斯卡納大公國。同樣在意大利中部,從東北海岸的艾米利亞—羅馬涅到羅馬周圍的拉齊奧地區是教皇國。再往南,整個意大利半島南部屬于獨立的那不勒斯和西西里王國,王室是大革命之前法國波旁王室的支系。整體上來說,文藝復興之后羅馬教廷的國際影響力都在走下坡路,到法國大革命之后,拿破侖指揮法軍入侵意大利半島,重劃意大利的政治版圖,教皇國被拿破侖肢解,教皇庇護六世1798年被劫到法國瓦倫斯,第二年死在那里。下一任教皇庇護七世在1804年被迫赴巴黎為拿破侖加冕。1809年法軍再次入侵教皇國,庇護七世再次被劫持到法國軟禁起來,直到1814年拿破侖失敗退位才回到羅馬,恢復教皇國。

梵蒂岡博物館里的地圖長廊。

梵蒂岡博物館是一個總稱,位于圣彼得教堂北面,院中有館,館中有室。

1870年普法戰爭法國戰敗,拿破侖三世退位,羅馬的教皇國失去了保護,9月意大利軍隊輕易攻陷羅馬,滅掉教皇國,羅馬從此成為意大利的一部分。但教皇庇護九世拒絕作意大利王國的臣民,堅守梵蒂岡山上的古代宮殿,因為羅馬教廷在意大利和全世界有大批虔誠的信徒,意大利政府也不敢蠻干。這個僵局維持了60年,直到1929年意大利政府首腦墨索里尼和庇護十一世教皇簽訂《拉特蘭條約》,這才最終解決。意大利承認梵蒂岡是一個獨立的國家。從國際法的角度來說,從8世紀“丕平獻土”成立的教皇國,在延續了1100多年之后到1929年《拉特蘭條約》簽署才正式消亡,梵蒂岡城邦國家是這一年新成立的國家,同時也是教皇國的繼承者。

(責編:昭陽)