史迪威公路:不曾忘卻的紀念

8月29日,國家主席習近平復信美國史迪威將軍外孫約翰·伊斯特布魯克。習近平指出,史迪威將軍是中國人民的老朋友,對中國解放和進步事業給予了積極支持,對中美人民友好作出了積極貢獻。

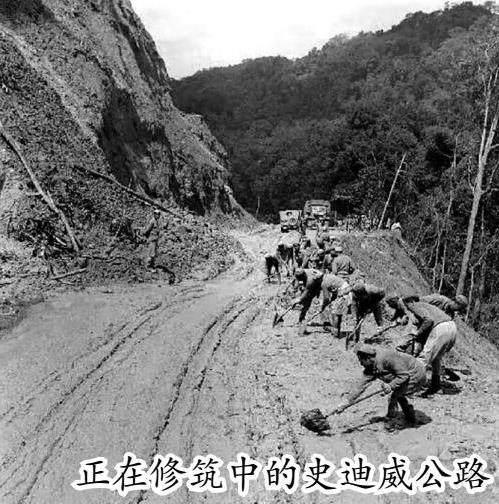

在抗戰的艱苦歲月里,史迪威和中國遠征軍進入緬甸抗擊日本侵略,與中國人民結下深厚友誼。值得一提的是,從印度東北部雷多到中國云南昆明,有一條以史迪威將軍命名的公路——史迪威公路。史迪威公路是第二次世界大戰亞洲抗日戰場上連接中國西南后方與西方盟國的主要交通線,在槍林彈雨中為中國抗日戰場運送了5萬多噸急需物資,它是中美友好事業的見證,也是兩國不曾忘卻的紀念。

打破陸上國際封鎖

1942年6月,印度首都新德里,一支不同膚色、不同民族、男女混雜的小分隊,剛剛從濕漉漉的緬甸叢林逃出來。帶頭的是中國戰區參謀長、中緬印戰區美軍總司令史迪威將軍,他毫無掩飾地承認了盟軍入緬作戰的失敗:“我們的確被狼狽地趕出了緬甸,這是奇恥大辱……我們必須找到失敗的原因,然后打回去,收復緬甸。在林海中開出一條路,將物資再次送到中國!”

盟軍第一次入緬作戰失敗后,中國唯一一條接收國際援助物資的通道——滇緬公路被日軍切斷,隨即中美開辟了駝峰航線繼續為中國輸送作戰物資。但是航線運輸艱難,再加上日本空軍攔截,損失慘重,空運物資遠遠滿足不了中國前線的需要。因此,中美決定從印度阿薩姆邦的利多(也稱作雷多)小鎮修筑一條公路,穿越緬北茫茫林海和日軍占領區,到云南畹町把滇緬公路連接起來,開通運送物資到中國的另外一條通道——這就是中印公路。

中印公路也稱“史迪威公路”,西起印度東北鐵路終點站利多,經緬北和滇西,東至云南省會昆明,全長1220公里。這條公路打破了日軍對中國抗日戰場的陸上國際封鎖。

充滿各種各樣的困難

修筑史迪威公路的計劃,早在1942年1月蔣介石政府就向盟國(主要是美國)提出用租借物資修建一條從印度阿薩姆邦的利多穿過緬甸北部在云南龍陵與滇緬公路相連接。中國方面勘察以后認為5個月可以完工。美國方面經過一個月的考察,認為要花兩年半的時間。從長遠戰略上考慮,美國陸軍部計劃處將修筑這條路列為“緊急軍事需要”予以著手準備。

史迪威撤退到印度后,考慮到反攻緬甸的需要,立即將修筑中印公路納入反攻計劃。

1942年11月17日,第一支筑路部隊——美國第45工兵團和823航空工程營、中國駐印軍工兵第10團在利多會合,在此建立營地。12月10日,頂著日軍的炮火和追擊,在原始森林披荊斬棘筑路開道。

史迪威公路修筑初期就充滿各種各樣的困難:設備短缺,雨季外露營、洪水常常沖毀剛建好的路基、推土機被土以及滑坡埋葬……

為公路命名

1943年10月,公路仍然在印緬邊境磨磨蹭蹭,部隊彌漫著哀傷悲觀的強烈情緒。史迪威不得不把指揮官撤職,換上了美國密蘇里水壩總工程師劉易斯·A·皮克將軍。這位新來的將軍把指揮部設立在最前線,果斷采取了多項措施,工程開始加快。

為了保證公路的順利修筑,史迪威命令孫立人率部(1個團)進入胡康河谷區,掩護中美工兵部隊筑路。在史迪威的授意下,孫立人部在修好的公路邊樹起一個很大的牌子,上寫“歡迎來緬甸,這里通向東京!”由于孫立人部的掩護,使得筑路部隊很少受日軍的襲擊。

1945年1月28日,中國駐印軍和遠征軍在芒友舉行隆重的會師暨中印公路竣工通車典禮。蔣介石在重慶發表的廣播演說中宣告說:“我們沖破了對中國的封鎖,請允許我以約瑟夫·史迪威將軍的名字命名這條公路,以紀念他所做出的卓越貢獻以及他指揮下的盟軍與中國軍隊在緬甸戰役和筑路過程中發揮的巨大作用。”

(摘自《讀者報》)