重慶市某軌道交通停車場上蓋住宅超限結構設計

歐裕興

(廣東省建筑設計研究院有限公司,廣東 廣州 510010)

1 工程概況

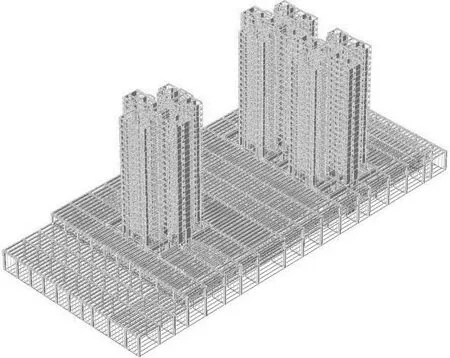

停車場是保證軌道交通線網正常運營的綜合性基地,主要負責地鐵車輛停放及日常保養、車輛檢修、設備維修等相關工作。某軌道交通停車場位于重慶市渝北區,蓋下停車場先期建設,蓋上預留物業開發,其中4 區蓋上預留高層住宅。本工程無地下室,地面以上裙樓2 層,裙樓以上住宅塔樓20 層,合計共22 層,結構總高度78.35m。抗震設防烈度為Ⅵ度[1],場地類別為Ⅱ類,基本風壓0.4kN/m2(n=50)[2]。盈建科計算模型如圖1 所示。

圖1 盈建科計算模型

2 結構特點

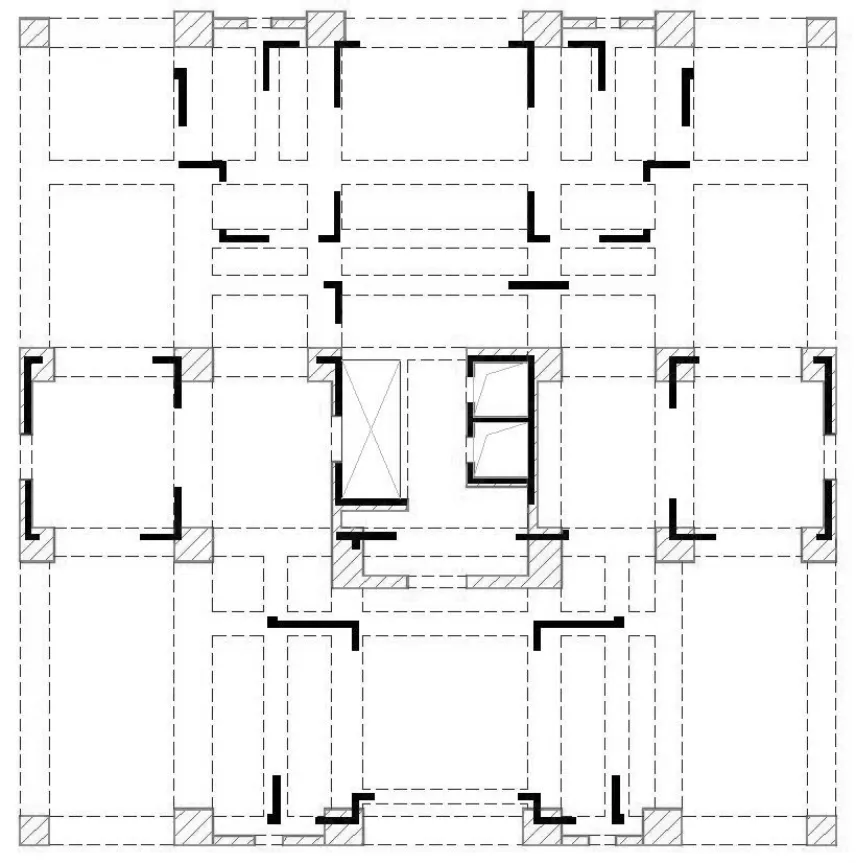

綜合考慮蓋下軌道限界及蓋上住宅建筑功能,本工程采用部分框支剪力墻結構。充分利用蓋下軌道線路間的可落墻柱區域,設置雙向落地剪力墻,蓋下形成雙向抗側力結構體系;梁式轉換層設在裙樓二層頂板,框支主梁高度為1800mm、2000mm,框支次梁高度1500mm、1800mm,并將框支梁設計為連續梁,盡量避免單跨梁轉換。梁式轉換層結構布置平面如圖2 所示。

圖2 梁式轉換層結構布置平面

3 結構超限判定

根據《重慶市超限高層建筑工程界定規定(2016 年版)》相關規定,本工程為部分框支剪力墻結構,存在以下不規則項:扭轉不規則、凹凸不規則、構件間斷和尺寸突變(多塔),屬于A 級高度[4]特別不規則超限高層結構。

4 抗震性能目標

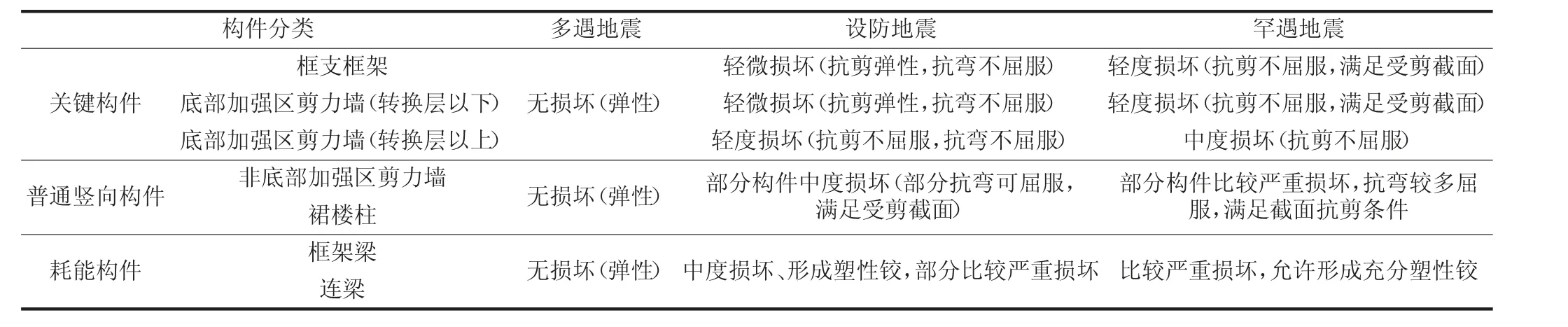

根據本工程設防烈度、結構類型、超限情況及《高層建筑混凝土結構技術規程》[3](簡稱《高規》)第3.11 節規定,結構整體抗震性能目標定為D 級,定義底部加強區剪力墻及框支框架為關鍵構件,并將底部兩層剪力墻及框支框架抗震性能目標加強為C 級,各構件預期的震后性能狀況如表1 所示。

表1 各構件預期的震后性能狀況

5 多遇地震計算分析

5.1 多遇地震整體計算

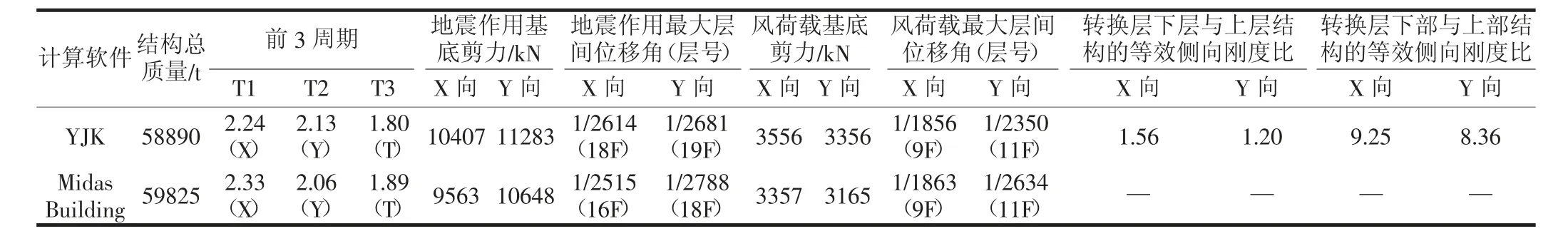

本工程三棟住宅塔樓結構布置基本一致,僅轉換層略有不同,采用YJK 及Midas Building 兩個軟件進行整體計算,單塔整體計算主要結果如表2 所示。

表2 單塔整體計算主要結果

上述計算結果表明,基底剪重比、剛重比、樓層層間位移角、側向剛度比、受剪承載力比等整體指標滿足《高規》相關規定要求。

對于轉換層上、下層結構側向剛度比的計算,《高規》附錄E 第E.0.1 條采用的是等效剪切剛度比,其中對于框支柱作了關于層高平方的面積折算,由于車輛段項目首、二層層高較大[5],此計算公式用于該類項目轉換層上、下結構側向剛度比計算并不十分合適。而第E.0.3 條所述等效側向剛度比,以轉換層上、下部結構整體位移角作為對比項,用于層高較高的大底盤多塔項目顯然更為合理。

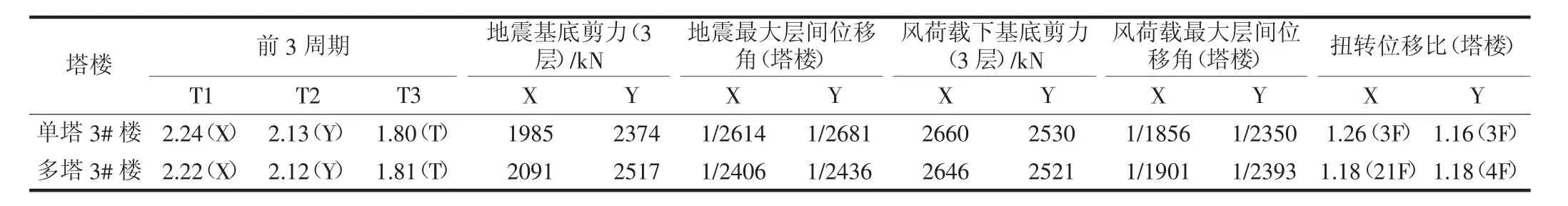

5.2 多塔模型對比分析

多塔模型計算結果對比分析如表3 所示。

表3 多塔模型計算結果對比分析

大底盤多塔模型相比于單塔模型,裙樓剛度有所加大,對塔樓約束增強,地震工況下轉換層以上樓層剪力略有增加,樓層層間位移角相應增大;而風荷載主要與塔樓外部表面形狀及地形地貌有關,大底盤多塔模型的上部塔樓風荷載響應,與單塔模型基本一致。

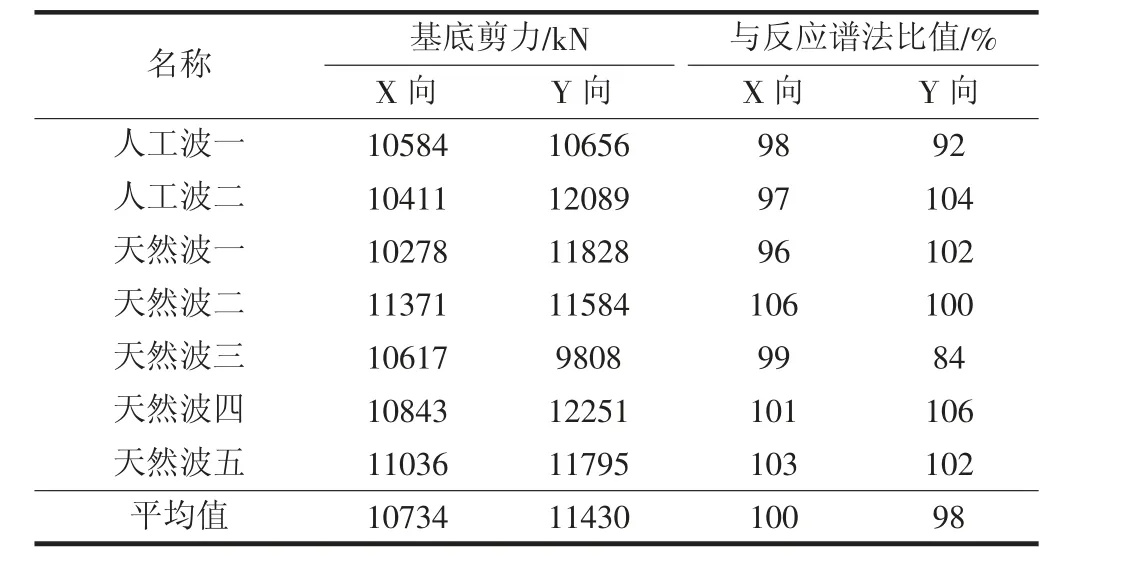

5.3 多遇地震彈性時程分析

按建筑場地類別和設計地震分組選用五組實際強震記錄和兩組人工模擬的加速度時程曲線,計算結果取時程法的平均值和振型分解反應譜法的較大值,多組時程曲線的平均地震影響系數曲線與振型分解反應譜法所采用的地震影響系數曲線在統計意義上相符,各時程曲線與反應譜法基底剪力比值如表4 所示。

表4 時程曲線與反應譜法基底剪力比值

各時程曲線計算所得最大層間位移角X 向為1/2195,Y 向為1/2364,與反應譜法結果接近,且均滿足《高規》剪力墻結構體系層間位移角1/1000 限值要求;僅在頂部部分樓層,時程法計算所得樓層剪力平均值略大于反應譜法,比值不大于1.1,后續設計將此放大系數進行包絡。

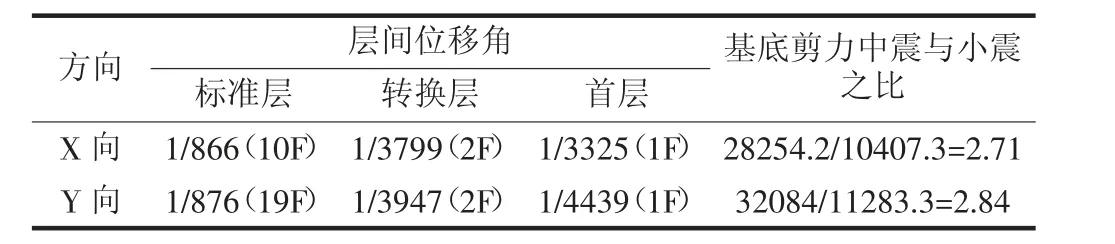

6 設防地震計算分析

根據《高規》第3.11.3 條規定,對結構構件按設防地震下達到性能水準4(底部兩層剪力墻及框支框架達到性能水準3)進行設計,連梁剛度折減系數取0.5,周期折減系數取1.0,設防地震整體計算結果如表5 所示。

表5 設防地震整體計算結果

設防地震工況下,首層、二層(即轉換層)樓層層間位移角均不大于1/2000,樓層位移絕對值很小,可實現轉換層以下框支框架及落地剪力墻不先于上部塔樓結構發生破壞的預設目標。

7 罕遇地震動力彈塑性分析

罕遇地震動力彈塑性分析采用PKPM-SAUSAGE軟件,構件的損壞主要以混凝土的受壓損傷因子、受拉損傷因子及鋼材(鋼筋)的塑性應變程度為評定標準。

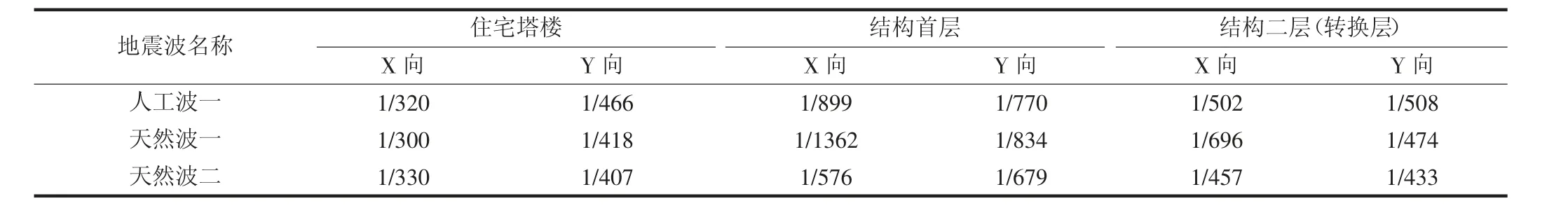

選取特征周期為0.4s 的兩條天然波及一條人工波,彈塑性層間位移角計算結果如表6 所示。

表6 罕遇地震彈塑性層間位移角

罕遇地震最大彈塑性層間位移角均出現在上部塔樓,且不大于《高規》1/120 限值;裙樓最大層間位移角發生在裙樓框架柱處,框支柱及落地剪力墻層間位移角相比上部塔樓仍較小。

框支框架及底部兩層剪力墻等關鍵構件大部分處于輕微損壞狀態,轉換層上部普通豎向構件處于輕微損壞~輕度損壞,部分剪力墻連梁嚴重破壞,結構整體損傷情況可滿足預設抗震性能目標。

8 主要加強措施

結合項目特點及計算分析結果,采取主要加強措施如下。

(1)保證轉換層以下具有足夠剛度,嚴格控制大底盤裙樓地震工況側向變形。

(2)控制底部關鍵構件中、大震剪壓比,并按性能目標多模型包絡設計。

(3)控制框支柱、落地剪力墻軸壓比不大于0.5,增強豎向關鍵構件延性。

(4)加強底部框支轉換結構的配筋率配箍率,框支柱及落地剪力墻邊緣構件,縱筋配筋率不小于1.8%,體積配箍率不小于1.6%,增強抗彎抗剪承載能力。

(5)加厚多塔樓體型突變部位及其上、下層結構的樓板厚度,轉換范圍板厚180mm,轉換范圍以外板厚160mm,住宅二層板厚120mm,標準層核心筒部位板厚120mm,加強雙層雙向配筋率,以提高多塔樓與大底盤的結構整體協同受力性能。

9 結論

本工程結合蓋上蓋下建筑功能,采用部分框支剪力墻結構體系,合理預留住宅塔樓轉換范圍。針對本工程大底盤多塔帶轉換的結構特點,采用多個軟件,從計算分析和抗震構造措施兩方面入手,對結構的關鍵構件、薄弱部位提出相應抗震加強措施,滿足本工程提出的抗震性能目標,可供同類工程設計參考。