圍隔在水生態修復中對魚類的攔截和聚集作用

段昌兵,侯著霞,曾云云,肖 磊,彭香玉

(武漢中科水生生態環境股份有限公司,武漢 430071)

沉水植物是湖泊生態系統的重要組成部分,在水生態系統結構和功能穩定性方面起關鍵作用[1,2]。隨著生態治理的深入,構建以種植沉水植物為主的清水態健康生態系統已成為水體生態治理的重要方法,在淺水湖泊治理中發揮了核心作用[3-5]。生態圍隔可以隔絕修復區和未修復區,營造封閉環境、分割治理,成為水生態治理的重要輔助措施,取得了良好效果,已被廣泛運用于生態治理[5-8]。

魚類作為水生態修復的重要影響因子[9],會啃食沉水植物、擾動底泥增加懸浮物,降低透明度、增加營養釋放等[10-15],對生態修復產生嚴重威脅。因此,控制魚類是水生態修復設計中的重要環節[16],圍隔雖已被廣泛運用在生態治理中,但鮮有圍隔在攔截魚類方面的研究,以往有關原位科學的研究也只有在部分圍隔中設置防護措施,防止影響試驗結果[12],而在水生態治理工程實踐中該情況更未引起足夠重視,也缺乏科學的認知。為明確地了解該問題,本研究先后用圍隔在武漢市墨水湖設計了200 m2的沉水植物種植試驗、10 萬m2的生態修復試驗以及600 m2的攔魚試驗,探討圍隔在控制魚類中的作用,以期為水生態治理提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

以浮筒、PVC 圍隔裙體、沙袋、鋼管等構建圍隔,圍隔高度可隨水位改變,與周圍水域隔絕開來,形成相對封閉的空間。圍隔攔魚試驗中攔魚圍隔為專利產品(一種軟性圍隔攔魚系統,ZL202120765706.2),將圍隔和漁網結合起來,漁網高出水面100 cm,網孔為1 cm。用探魚器探測魚類。

1.2 試驗設計

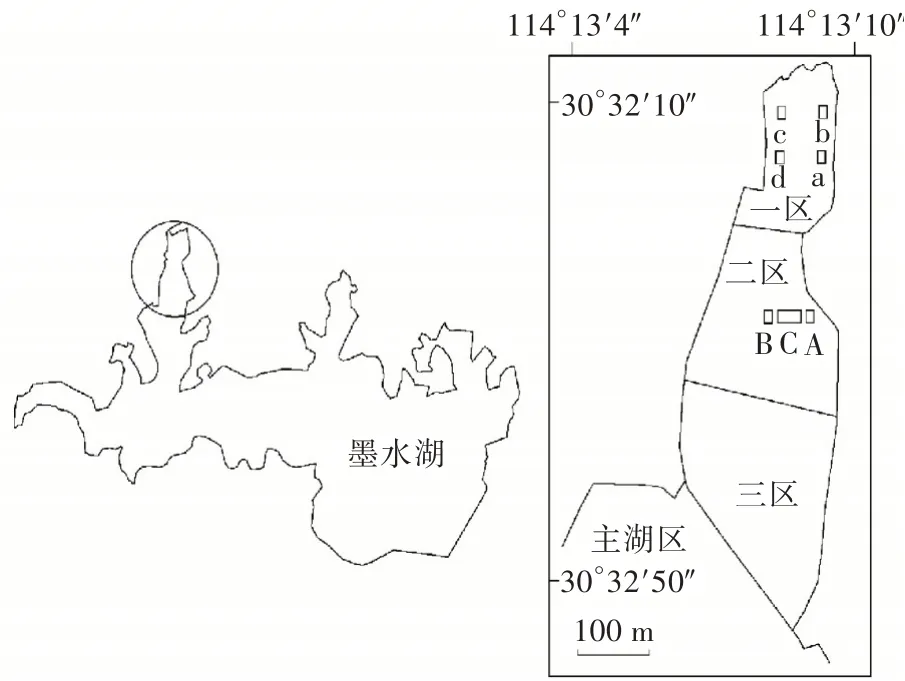

墨水湖公園位于湖北省武漢市漢陽區琴斷口街道,水域約10 萬m2,平均水深1.5 m,用圍隔分成3 個區,分別命名為一區、二區和三區(圖1)。一區為生態恢復示范區,內含a、b、c、d 4 個試驗組;二區為圍隔攔魚試驗區,內含A、B、C 3 個試驗組,利用攔魚圍隔和普通圍隔進行600 m2的圍隔攔魚試驗,具體試驗設計見表1。

表1 試驗方案設計

圖1 研究區域

試驗1 在一區進行,分為a、b、c、d 4 個試驗區,每個試驗區種植50 m2沉水植物,周期10 個月;a、b試驗區圍隔內進行透明度提升及底質氧化;c 圍隔內進行微生物菌劑改良;d 圍隔內不做任何措施。1 個月后,c、d 圍隔內沉水植物全部死亡,試驗結束時測定魚類生物量。

試驗2 為圍隔生態修復試驗,在3 個區設置3 道圍隔,一區為生態修復示范區,種植沉水植物前清魚,試驗期間探魚和清魚。

試驗3 為圍隔攔魚試驗,其中A、B 試驗區使用攔魚圍隔,C 試驗區使用普通圍隔,其中A、C 試驗區圍隔內種植沉水植物,B 試驗區圍隔內無種植;試驗期間探魚和清魚。

1.3 數據分析

采用SPSS 18.0 軟件進行數據分析,利用CAD、Origin 軟件進行制圖。

2 結果與分析

2.1 清魚結果

試驗1 清魚結果見表2。由表2 可知,2021 年7月底實施清魚,a、b 圍隔內魚類數量多,魚普遍較大,平均重量為352 g/尾,主要為鰱魚和鯉魚。c、d試驗區內魚類數量少,主要為小鯽魚、鰱魚等,平均重量為36 g/尾。

表2 試驗1 清魚結果

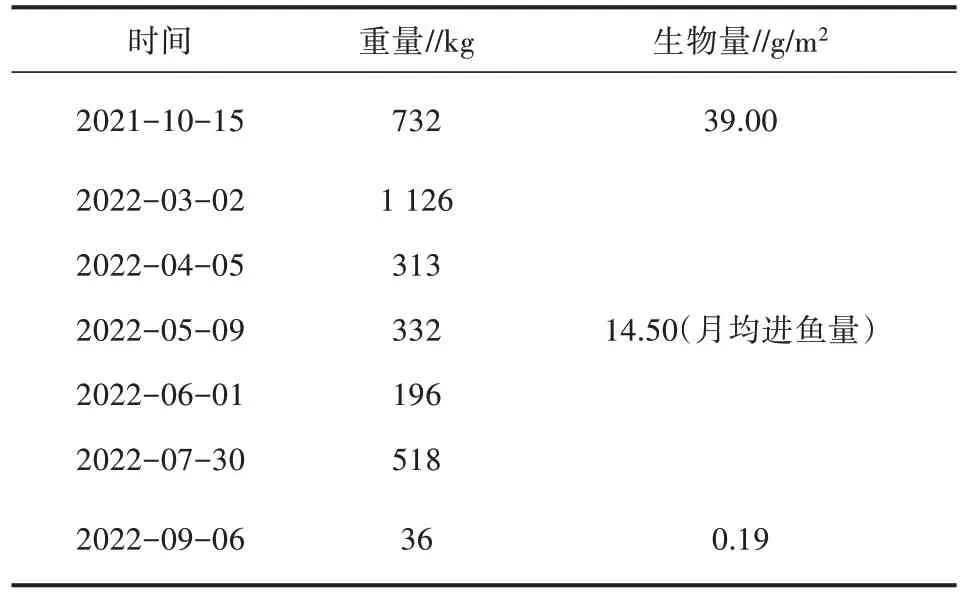

試驗2 一區清魚結果見表3。由表3 可知,2021年10 月15 日,種植沉水植物前共清魚732 kg,主要為鯉魚、鰱魚、鯽魚和鳙魚。種植沉水植物先后進行5 次清魚(2022 年3 月2 日至7 月30 日),共清魚2 485 kg,4—7 月平均每月進魚量為14.50 g/m2,月進魚量間沒有明顯差異,在有3 層圍隔阻隔的情況下,每月進魚量基本一致。在一區圍隔頂部加上圍網,1 個月后進行清魚,清魚量僅36 kg,攔魚效果得到明顯加強。種植沉水植物清除的魚類主要為鰱魚、鯉魚和鯽魚,還有少量鳙魚、翹嘴鲌和烏鱧等。

表3 試驗2 一區清魚結果

試驗3 清魚結果見表4。2022 年8 月24 日實施清魚,結果顯示,A、B 圍隔內僅有3 條鯽魚,且魚重量很小;C 圍隔內魚類較多,有鰱魚、鯉魚和鯽魚等,魚平均重量為517 g/尾。

表4 試驗3 清魚結果

2.2 魚探結果

本研究先后在墨水湖公園水域內及其他水體如武漢曬湖、下馬湖等進行10 余次魚類探測,進行“之”字或“井”字走航,共計探測路程超10 km。探測結果顯示,魚類喜歡在有沉水植物的區域游動和聚集(圖2)。一區生態恢復示范區、a、b 試驗區圍隔內,種植沉水植物后,魚探顯示其魚類明顯增多,這與清魚結果保持一致;根據試驗2 結果,一區作為離主湖區最遠的生態修復示范區域,中間有3 道圍隔阻隔,清魚后發現每月平均仍有276 kg 的魚類進入,這也是一區清魚后探測發現仍有較多魚類的原因;同時,魚類探測中發現,圍隔區域是魚類聚集的重要場所,特別是在缺少沉水植物的水體,由此可推斷圍隔作為水域分割的主體,同時也是魚類聚集的區域,成為魚類的庇護場所(圖3)。

圖2 曬湖魚探結果

試驗1 和試驗2 證實,湖泊中種植沉水植物后會吸引魚類,與未修復區或未種植沉水植物區域相比,修復區和有沉水植物區域魚類數量明顯增多,t檢驗顯示有極顯著差異(P<0.01)。攔魚圍隔或普通圍隔加上圍網后,都可有效阻止魚類特別是大魚進入圍隔內水體,與未加圍網的圍隔相比,進魚生物量也存在極顯著差異(P<0.01),A 圍隔內清魚魚類結果顯示,即便有沉水植物的吸引,由于圍網的存在,外界的魚類也沒能進入,證明了魚類進入圍隔的方式主要為跳躍跨入,圍隔作為分隔治理的重要方法,雖具有分隔水體的作用,但不能阻擋魚類通過跳躍的方式進入,魚類的群聚性可能由于圍隔上的生物膜提供了食物或圍隔的阻隔庇護作用等原因,導致圍隔成為魚類聚集之處,為魚類躍入圍隔提供了便利條件。因此,即便設置數層圍隔,在沉水植物的吸引下,魚類仍可以順利進入沉水植物種植區。

3 討論

鯉魚、鰱魚等都有群居和喜跳躍習性,鯉魚、鰱魚、翹嘴鲌等有從水面躍出的行為[17,18],這為魚類跨入圍隔提供了可能。鯉魚、鯽魚等雖會攪動底泥尋找食物,但其對底泥影響深度有限,一般不足5 cm[19],在實際施工中,圍隔底部嵌入底泥,即便是鯉魚也很難從底泥中鉆入圍隔。本研究中普通圍隔沒有實現有效攔魚,而圍隔加圍網后魚類數量顯著減少,攔魚試驗證實攔魚圍隔內幾乎沒有大魚存在,結合已有研究,基本可以斷定魚類是以跳躍的方式進入圍隔,跳躍進入圍隔的以大魚為主,是因為大魚感知能力和跳躍能力更強,并且圍隔的聚集作用使魚類跨入圍隔后,會繼續游到圍隔主體附近進行聚集,為魚類翻越多層圍隔提供了條件。本研究中3層圍隔也不能有效攔截魚類,每月仍有近300 kg 魚類進入一區圍隔內。墨水湖主湖區非常廣闊,其中的魚類難以調控和清除,因此,治理區和非治理區間的魚類管控尤為重要。

魚類是水生態修復的重要影響因子,也是水生態系統中的重要組成部分[9],魚類群落調控在優化湖泊生態系統結構方面也有重要作用[20]。在水生態治理方案中會有清魚或魚類調控,以防止啃食沉水植物和擾動底泥等。本研究中躍入圍隔的魚類以大魚為主,其擾動能力更強,魚類的進入會增加水體渾濁,也會給魚類群落構建造成較大影響,給沉水植物帶來不利影響,a 和b 試驗區圍隔內沉水植物雖成活,但其內渾濁度較高,魚類是其重要的影響因素。而一區的生態示范修復區,清魚種植沉水植物后,仍有魚類不斷進入,又增加了魚類對墨水湖底泥的持續擾動和對沉水植物的啃食,因此一區生態示范修復區實施過程中需要進行多次清魚并進行較大規模補種。水生植被重建初期是最脆弱的時期[21],濾食性魚類白鰱的存在也會增加水體營養鹽和懸浮物濃度[22],影響和抑制沉水植物生長,在沉水植物覆蓋率達到75%時,對魚類擾動引起的再懸浮抑制作用達到最強[23]。

本研究中進入圍隔內的魚類主要是鰱魚、鯽魚及少數鯉魚,更多的干擾是擾動,但對于重污染湖泊墨水湖而言,增加水體營養鹽和懸浮物濃度容易產生水華,使得原本脆弱的生態系統修復變得更加困難,若此時外部有大量草魚進入,更會迅速導致修復失敗。魚類在水生態修復期間的管控很重要,特別是沉水植物種植初期,需防止其他區域魚類進入修復區。攔魚試驗證實,在水生態修復實踐中圍隔頂部加圍網,可有效攔截魚類。在原位圍隔試驗中,主要通過加高圍隔[19]、覆蓋圍網[24]等剛性方式控制魚進入或外逃。本研究中攔魚圍隔由于其獨特設計,安裝和使用方便、費用更低,更利于在水生態修復工程中推廣和應用。雖部分項目采用圍隔分區治理取得較好的治理效果[25],但沉水植物的吸引作用和圍隔的聚集作用,使魚類跳躍進入圍隔成為常態,對魚類群落和沉水植物等都會產生較大影響,進而影響生態修復的效果和系統的穩定性。對重污染湖泊的水生態治理必須引起重視,大湖分區治理難以實現全湖清魚,魚類跳躍跨入圍隔,會對沉水植物生境產生更嚴重的影響,直接威脅水生態修復,對該類水體治理時,更應該增加攔魚措施,切斷魚類跨越途徑。

4 結論

在水生態治理中,圍隔內修復區治理后會吸引未修復區魚類進入圍隔,單層或數層圍隔都難以有效攔截魚類,且圍隔也會成為魚類聚集場所,為魚類翻越圍隔提供了便利。本研究中的攔魚圍隔及圍隔頂部加圍網的方式都可以有效攔截魚類,為水生態修復項目提供了科學參考,該研究結果為圍隔的使用、魚類的管理提供重要的參考,為水生態系統調控和修復提供科學依據。