實(shí)現(xiàn)共同富裕的鄉(xiāng)村治理路徑

內(nèi)容提要 鄉(xiāng)村共同富裕是中國式現(xiàn)代化的一個(gè)重要特征。南京市武家嘴村經(jīng)過40多年的鄉(xiāng)村現(xiàn)代化建設(shè),從一個(gè)生計(jì)艱難的“漁花子村”發(fā)展成為共同富裕典范的“金陵首富村”。依據(jù)“村”、民兩大理論維度,對鄉(xiāng)村共同富裕進(jìn)行類型學(xué)劃分,并以武家嘴村為案例剖析“村”強(qiáng)民富類型。研究揭示,鄉(xiāng)村共同富裕的發(fā)展路徑體現(xiàn)為互助、互惠、互信的“村”民共演機(jī)制和“強(qiáng)耦合-正反饋”的“村”民共演邏輯。與已有的“資源增能”和“技術(shù)賦能”研究進(jìn)路不同,“村”民共演是從“整體分析”轉(zhuǎn)向“要素分析”,為研究鄉(xiāng)村共同富裕的實(shí)踐邏輯提供了一個(gè)新的解釋框架。

關(guān)鍵詞 中國式現(xiàn)代化 鄉(xiāng)村共同富裕 “村”民共演

曾維和,廣州大學(xué)公共管理學(xué)院教授

本文為國家社會科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“空間再造視角下基層社會治理共同體建設(shè)研究”(20AGL031)的階段性研究成果。

黨的二十大報(bào)告指出:“中國式現(xiàn)代化是全體人民共同富裕的現(xiàn)代化。共同富裕是中國特色社會主義的本質(zhì)要求,也是一個(gè)長期的歷史過程。”[1]在實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村共同富裕的道路上,全國各地積累了不少特色鮮明、內(nèi)容豐富的鄉(xiāng)村共同富裕實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),南京市武家嘴村就是其中的佼佼者。它經(jīng)過40多年的鄉(xiāng)村現(xiàn)代化建設(shè),從一個(gè)生計(jì)艱難的“漁花子村”發(fā)展成為共同富裕典范的“金陵首富村”。本文基于共演理論,深度揭示武家嘴村在推進(jìn)鄉(xiāng)村現(xiàn)代化過程中的“共同富裕密碼”,總結(jié)提煉鄉(xiāng)村共同富裕的發(fā)展路徑。

一、文獻(xiàn)回顧與問題提出

在持續(xù)性政策驅(qū)動下,當(dāng)前學(xué)界對鄉(xiāng)村共同富裕的研究碩果累累。這些成果主要從理論層面闡釋鄉(xiāng)村共同富裕的內(nèi)涵、意義、目標(biāo)、挑戰(zhàn)與政策議程等。例如,有研究認(rèn)為鄉(xiāng)村走向共同富裕是黨組織、國家和企業(yè)在外來制度和原生制度的融合共存中共同構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系的過程[1]。也有研究基于整體性治理理論提出鄉(xiāng)村振興要解決鄉(xiāng)村治理系統(tǒng)碎片化問題,將主體、制度、價(jià)值、技術(shù)、供求五大要素整合成一個(gè)鄉(xiāng)村整體性治理系統(tǒng),以鄉(xiāng)村治理體系的整體優(yōu)化,推進(jìn)鄉(xiāng)村共同富裕[2]。這些研究基于制度構(gòu)建與要素設(shè)計(jì)的視角,進(jìn)行整體分析,從“村”強(qiáng)行動邏輯出發(fā),回歸到“村”富目標(biāo),較好地研判了鄉(xiāng)村共同富裕的總體價(jià)值與發(fā)展方向。

有學(xué)者開始探索鄉(xiāng)村共同富裕存在的問題與對策,已有研究大致可劃分為“資源增能”和“技術(shù)賦能”兩種研究進(jìn)路。“資源增能”進(jìn)路主要是通過分析挖掘鄉(xiāng)村特色資源、發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)與特色產(chǎn)業(yè)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,來研究鄉(xiāng)村共同富裕的實(shí)踐邏輯。有學(xué)者基于旅游共生系統(tǒng)研究了鄉(xiāng)村旅游開發(fā)促進(jìn)鄉(xiāng)村共同富裕的實(shí)踐過程,即通過挖掘旅游資源,借助鄉(xiāng)村旅游共生單元,打造良好的旅游共生環(huán)境,產(chǎn)生旅游共生效應(yīng),以旅游開發(fā)推進(jìn)鄉(xiāng)村共同富裕動態(tài)演進(jìn)[3]。“技術(shù)賦能”進(jìn)路主要是通過分析先進(jìn)數(shù)字技術(shù)賦能、構(gòu)建信息化平臺支撐推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,來研究鄉(xiāng)村共同富裕的實(shí)踐邏輯。有研究認(rèn)為數(shù)字技術(shù)賦能鄉(xiāng)村共同富裕的深層邏輯在于破除數(shù)字孤島、推進(jìn)數(shù)據(jù)要素增值,改造傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式,以提升數(shù)字技術(shù)持續(xù)賦能共同富裕實(shí)現(xiàn)能力[4]。“資源增能”與“技術(shù)賦能”可以充分挖掘和發(fā)揮鄉(xiāng)村振興的潛力,成為鄉(xiāng)村共同富裕強(qiáng)有力的實(shí)現(xiàn)工具。

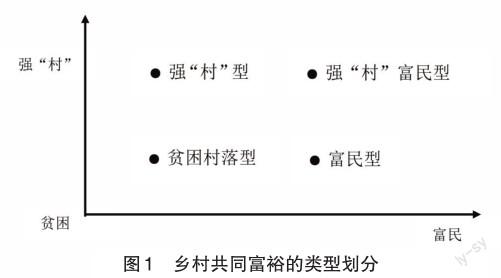

已有成果為研究鄉(xiāng)村共同富裕提供了有益的借鑒,但這些成果大都將“村”及其村民作為一個(gè)整體的分析單元,采取一種“整體分析”的研究取向,注重“村”的行動邏輯,忽視了村民的主體性作用及其與“村”的互動邏輯。因此,對鄉(xiāng)村共同富裕的研究應(yīng)突破“整體分析”的研究束縛,進(jìn)行細(xì)致的要素分析,關(guān)注“村”、民的關(guān)系維度,把“村”、民作為鄉(xiāng)村共同富裕的兩個(gè)重要行動者,把強(qiáng)“村”與富民作為鄉(xiāng)村共同富裕的演變中軸。基于此,本文依據(jù)“村”、民兩大理論維度,對鄉(xiāng)村共同富裕進(jìn)行類型學(xué)劃分,形成四種類型(見圖1)。

本文中“村”(狹義)與民是鄉(xiāng)村(廣義)的兩大構(gòu)成要素,不再籠統(tǒng)地把“村”及其所屬成員(村民)并在一起討論,而是認(rèn)為“村”與民之間存在著分離、互動、協(xié)同、融合的可能,二者能夠形成共向性,也可能產(chǎn)生張力[5]。具體而言,“村”主要包括村黨組織、村委會、村轄區(qū)的集體經(jīng)濟(jì)(企業(yè))及其相關(guān)的管理干部、社會組織、區(qū)域化黨建組織,等等。民是指村民及其家庭。圖1中四種鄉(xiāng)村共同富裕理論類型定義如下:

第一,貧困村落型。從象限分析法看,貧困村落型實(shí)質(zhì)上不屬于鄉(xiāng)村共同富裕類型,它只是一種鄉(xiāng)村共同富裕起點(diǎn)上的類型。其他三種鄉(xiāng)村共同富裕類型均可能從這一類型發(fā)展而來,形成三種發(fā)展路徑。這種類型不僅表現(xiàn)為“村”貧,缺乏集體經(jīng)濟(jì)和特色產(chǎn)業(yè),村集體沒有穩(wěn)定收入來源,而且一定數(shù)量的村民處于貧困狀態(tài),例如政府扶貧開發(fā)主管部門批準(zhǔn)并向社會公布的一些村落。2020年我國取得了脫貧攻堅(jiān)的全面勝利,貧困型村落已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了脫貧,正向鄉(xiāng)村共同富裕邁進(jìn)。

第二,強(qiáng)“村”型。這種類型主要是指村集體具有較好的集體經(jīng)濟(jì)或者穩(wěn)定的收入來源,但村民缺乏致富的動力,例如城內(nèi)的一些拆遷安置村、年終炫耀分紅的“土豪村”“暴富村”等。“村”雖然富起來了,但民卻陷入了思想上的“腦袋貧困”,缺乏致富的動力。這種類型需要對村民加強(qiáng)引導(dǎo),提升村民致富意識與能力,在“村”強(qiáng)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)民富。

第三,強(qiáng)“村”富民型。這種類型主要是指村集體具有較好的集體經(jīng)濟(jì)或者穩(wěn)定的收入來源,且村民具有致富的動力,過著富足的生活。如長三角、珠三角地區(qū)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的村落,村集體具有強(qiáng)勁的收入來源,村民也通過勤勞實(shí)現(xiàn)致富,這是鄉(xiāng)村共同富裕的目標(biāo)類型。

第四,富民型。這種類型主要是“村”缺乏較好集體經(jīng)濟(jì)與特色產(chǎn)業(yè),村集體沒有穩(wěn)定的收入來源,財(cái)力有限,處于相對貧困的狀態(tài)。但村民生活并不貧困,具有穩(wěn)定的收入,甚至比較富裕。例如一些村民大量外流,從事個(gè)體經(jīng)營的小微企業(yè)或個(gè)體戶,以及具有一定專業(yè)技能的務(wù)工群體的村落。這種類型需要鼓勵(lì)精英回流,在家鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),推進(jìn)強(qiáng)“村”建設(shè)。

武家嘴村在改革開放后,經(jīng)過40多年的探索,成為強(qiáng)“村”富民型鄉(xiāng)村共同富裕的實(shí)踐范例。全村總戶數(shù)285戶,總?cè)丝?11人,村域總面積70公頃[1]。造船水運(yùn)業(yè)是武家嘴村的主業(yè),村民造船、焊船,一直購買鋼板和電焊機(jī)進(jìn)行手工制造。2004年后,武家嘴村建造了兩個(gè)造船基地,至2008年,造船業(yè)具備了完整的生產(chǎn)能力,形成了專業(yè)分工協(xié)作、生產(chǎn)管理與銷售統(tǒng)一的現(xiàn)代化造船模式。武家嘴村級公司是村委會管轄的村集體經(jīng)濟(jì)支柱。2007年南京武家嘴集團(tuán)成立,成為南京市第一個(gè)村企產(chǎn)業(yè)集團(tuán),該集團(tuán)以南京武家嘴集團(tuán)有限公司為母公司,由南京武家嘴集裝箱有限公司等9家全資公司、南京武家嘴實(shí)驗(yàn)學(xué)校等2家控股公司等組成,目前已形成了以造船水運(yùn)業(yè)為龍頭,以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)為兩翼,以農(nóng)業(yè)休閑和鄉(xiāng)村旅游為補(bǔ)充的“一業(yè)為主、多元拓展”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

在研究方法與數(shù)據(jù)收集上,筆者于2020年8月帶領(lǐng)研究團(tuán)隊(duì)在武家嘴駐村半個(gè)月,進(jìn)行個(gè)案研究的體驗(yàn)式觀察,與區(qū)、鎮(zhèn)、村、村民等相關(guān)人員召開10余次研討會,深度訪談了50多個(gè)村民,整理訪談錄音10余萬字。同時(shí)采用多信源的數(shù)據(jù)收集方法,詳細(xì)收集了武家嘴村歷年的工作總結(jié)、宣傳文案、工作方案、建設(shè)規(guī)劃、村志以及媒體報(bào)道等文檔材料。駐村調(diào)研結(jié)束后,2021—2022年,研究團(tuán)隊(duì)又先后兩次入村進(jìn)行訪談、補(bǔ)充實(shí)證材料,并一直關(guān)注武家嘴村的發(fā)展動態(tài),與該村保持較好的調(diào)研關(guān)系,及時(shí)更新研究數(shù)據(jù),這為本文研究積累了連續(xù)性、系統(tǒng)化的實(shí)證材料。

二、從赤貧到共富:“村”民共演的嬗變過程

自中華人民共和國成立到20世紀(jì)80年代初,武家嘴村長期處于一個(gè)緩慢發(fā)展的狀態(tài),“村”衰民流是其基本特征。1949年,武家嘴村是南京市高淳縣古柏鎮(zhèn)石臼湖畔的一個(gè)非常普通的小漁村,耕地面積還不到16公頃,人均耕地嚴(yán)重缺乏,不足三分,導(dǎo)致“村”民的生計(jì)空間非常有限,很多村民以外出乞討為生。20世紀(jì)80年代初,圍湖造田、水體污染嚴(yán)重,對武家嘴人來說更是雪上加霜,依靠捕魚摸蝦為生的村民生存空間受到嚴(yán)重?cái)D壓,更是面臨失業(yè)危險(xiǎn)。1982年,村集體負(fù)債數(shù)十萬元,人均年收入不足100元,“村”與民相互隔離,缺乏互動,都面臨生存危機(jī)。

改革開放后,武家嘴村以強(qiáng)“村”富民作為基本的追求目標(biāo),預(yù)防鄉(xiāng)村衰落風(fēng)險(xiǎn),抓住政策機(jī)遇,經(jīng)歷了持續(xù)致富的四個(gè)階段。

“村”起民奮的創(chuàng)業(yè)階段(1984—1991年)。這是一個(gè)艱苦創(chuàng)業(yè)、脫貧攻堅(jiān)的階段。改革開放后,一個(gè)20歲名叫WJJ的年輕人,帶領(lǐng)本村70名青壯年組建一支由72條小木船構(gòu)成的水上運(yùn)輸隊(duì),從安徽到南京跑運(yùn)輸,成功地挖掘到了武家嘴村水運(yùn)業(yè)的“第一桶金”。跑一次運(yùn)輸就賺1.2萬元,極大地鼓舞了村民們的士氣。幾個(gè)月下來,WJJ也成為村里的第一個(gè)萬元戶。這個(gè)時(shí)候,“村”組織看中了這個(gè)既有創(chuàng)業(yè)干勁又有高中文化的年輕人,1984年WJJ走馬上任武家嘴村第一任村主任,從此,“村”開始創(chuàng)業(yè),民有了盼頭。1985年2月,村辦的鳳山鄉(xiāng)水運(yùn)隊(duì)成功組建,成為全縣首個(gè)村辦水務(wù)運(yùn)輸機(jī)構(gòu)。1987年9月,高淳縣水上運(yùn)輸服務(wù)公司成立。1988年,武家嘴村居家合作社成立。1990年開始,村黨支部定期舉辦船民技術(shù)培訓(xùn)班,提升船民的經(jīng)營管理水平。這一階段,“村”、民從隔離走向融合,開啟了共同創(chuàng)業(yè)致富的道路。

“村”調(diào)民隨的發(fā)展階段(1992—2000年)。這是一個(gè)應(yīng)對挑戰(zhàn)、抵抗壓力的階段。1992年,武家嘴“村”、民在鄧小平南方談話精神的鼓舞下,卸下了“政策多變”的思想包袱,全村開啟了“造船熱”。1993年11月,武家嘴名列“南京市首屆綜合實(shí)力百強(qiáng)村”榜首。也正是這一年,國家為了保證重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金,對基本建設(shè)總量進(jìn)行大力壓縮,導(dǎo)致黃沙價(jià)格暴跌,售后資金回籠困難,武家嘴村水運(yùn)業(yè)也跌入了谷底。在WJJ書記帶領(lǐng)下,“村”辦企業(yè)對船舶運(yùn)輸結(jié)構(gòu)和水運(yùn)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,并大力發(fā)動、積極鼓勵(lì)村民(船戶)成立船務(wù)公司,走集團(tuán)化運(yùn)作、專業(yè)化運(yùn)輸和集約化經(jīng)營的發(fā)展道路。1997年,全村人均年凈收入達(dá)2.1萬元。1999年,南京武家嘴集裝箱運(yùn)輸有限公司成立。“村”調(diào)民隨,邁開了共同富裕的堅(jiān)實(shí)步伐。

“村”轉(zhuǎn)民進(jìn)的轉(zhuǎn)型階段(2001—2008年)。這是一個(gè)快速致富、幸福提升的階段。2001年,高淳縣首家村集體性質(zhì)的房產(chǎn)開發(fā)公司(武家嘴房地產(chǎn)開發(fā)有限公司)成立,村集體經(jīng)濟(jì)在造船水運(yùn)業(yè)的主業(yè)之外,開始探索轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2002年,村集體制定了“一業(yè)為主、多元發(fā)展”的鄉(xiāng)村振興方略。同年,村集體與個(gè)體船戶攜手發(fā)展、共同投資,成立了長武江海船務(wù)有限公司,“村”占40%股份,每年可增加村集體收入350萬元。2003年,86戶村民喬遷到高淳縣城的武家嘴新村——“武家嘴花苑”,住進(jìn)了整齊劃一、寬敞舒適的別墅群。此后,多元產(chǎn)業(yè)開始勃興,2005年武家嘴教育發(fā)展有限公司成立,2007年建成武家嘴農(nóng)業(yè)生態(tài)園,2008年9月武家嘴國際大酒店有限公司成立,同年10月建成武家嘴農(nóng)業(yè)科技園……諸多現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè)等非造船水運(yùn)業(yè)獲得了快速、蓬勃發(fā)展。在武家嘴產(chǎn)業(yè)集群興起的過程中,“村”開始轉(zhuǎn)型,探索在主業(yè)基礎(chǔ)上多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑,村民也緊跟“村”的步伐,開始向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)工作轉(zhuǎn)型,形成了“村”轉(zhuǎn)民進(jìn)式互動特征。

“村”強(qiáng)民富的示范階段(2009年至今)。2009年后,武家嘴村多次榮獲全國、全省、全市“示范村”等榮譽(yù)稱號,成為全國鄉(xiāng)村共同富裕的典范。例如,2009年上榜“全國文明村鎮(zhèn)”,2010年獲“江蘇省社會主義新農(nóng)村建設(shè)示范村”稱號,2012年武家嘴農(nóng)業(yè)科技園獲評“南京市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)”,2013年獲“江蘇省文明村”稱號,2014年獲“南京市十大最美鄉(xiāng)村”稱號,2016年獲“中國特色村”稱號,2018年獲“江蘇省最美鄉(xiāng)村”稱號……2021年,武家嘴村已形成以造船水運(yùn)業(yè)為龍頭,以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為兩翼,以農(nóng)業(yè)休閑與鄉(xiāng)村旅游為補(bǔ)充的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。2021年,武家嘴村集體經(jīng)濟(jì)可支配收入為5355.78萬元,村民的年人均純收入大幅增加,達(dá)到9萬多元。武家嘴“村”強(qiáng)民富的基本經(jīng)驗(yàn)主要有三點(diǎn):一是牢牢地抓住了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策機(jī)遇,將政策紅利轉(zhuǎn)化為鄉(xiāng)村發(fā)展動能;二是堅(jiān)持多元產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展方向,產(chǎn)生了規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),在一定程度上抵御了單獨(dú)依靠造船水運(yùn)業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn);三是“村”、民在發(fā)展過程中形成了緊密利益共同體,為鄉(xiāng)村共同富裕的持續(xù)推進(jìn)提供了強(qiáng)大的動力。

三、互助、互惠與互信的村民共演機(jī)制

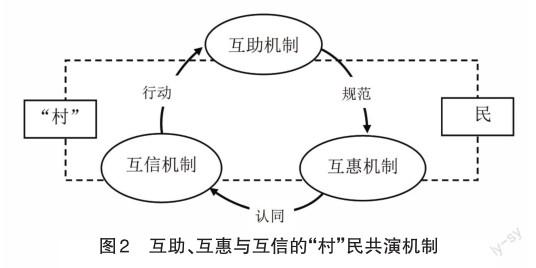

共演(co-evolution)理論最初用于解釋生物學(xué)的種群演化和自然選擇現(xiàn)象,延伸到社會、管理系統(tǒng)后,主要指兩個(gè)及以上變量之間互為因果、協(xié)同發(fā)展的過程[1]。強(qiáng)“村”與富民之間的關(guān)系是一種互相成就、共同發(fā)展的共演關(guān)系。強(qiáng)“村”為富民提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),富民則是強(qiáng)“村”的目標(biāo)追求,雙方發(fā)展方向一致,利益趨同、價(jià)值共振,在“村”民共演的過程中,通過互助、互惠、互信三大機(jī)制實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村共同富裕(見圖2)。

互助、互惠與互信是“村”民共演三大機(jī)制的表征,其深層機(jī)理則是行動、規(guī)范與認(rèn)同三者相互促進(jìn)、協(xié)同共演,推進(jìn)鄉(xiāng)村走向共同富裕。在實(shí)際運(yùn)作中,“村”民互助(行動)促進(jìn)互惠(規(guī)范),互惠(規(guī)范)又促進(jìn)互信(認(rèn)同),而互信(認(rèn)同)又會促進(jìn)更高層次的互助(行動),從而使三大機(jī)制形成一個(gè)螺旋式持續(xù)推進(jìn)的共演過程。

1.多維度互助機(jī)制

互助是社會行動者之間互相支持、互相幫助的行為。當(dāng)代西方福利國家形成了“以社區(qū)為本的互助機(jī)制”,社區(qū)內(nèi)的街道小組、福群中心、自主組織、慈善組織與居民相互依賴,相互幫助,共同致力于社區(qū)福利的提高[2]。“村”民互助機(jī)制是鄉(xiāng)村共同富裕集體行動的基本表征。武家嘴的“村”、民在走向共同富裕的共演過程中,都是“積極的幫助者”,相互幫助、動態(tài)扶持,形成了一種互助共生的共演關(guān)系。

“村”民互助機(jī)制具有多維性,主要體現(xiàn)在制度、經(jīng)濟(jì)、經(jīng)營管理等方面互相幫助、共同發(fā)展。首先,在制度方面,“村”管轄集團(tuán)及公司實(shí)行集體經(jīng)濟(jì)下的股份合作制,這是一種集體所有的股份合作制,全體村民都可以入股武家嘴集團(tuán)旗下的子公司,同時(shí)村民也可以發(fā)展一些小微企業(yè),經(jīng)營以家庭或互助小組為單位的造船水運(yùn)業(yè)或其他個(gè)體經(jīng)濟(jì),進(jìn)而形成了集團(tuán)與村民的共生互助關(guān)系。其次,在資金方面,村集體管轄集團(tuán)及公司在資金短缺的時(shí)候,通常要求村民集資入股,村民都會積極響應(yīng),有的子公司村民股份份額達(dá)到60%左右。當(dāng)村民發(fā)展小微企業(yè)或個(gè)體經(jīng)濟(jì)缺乏資金的時(shí)候,“村”也會給予借款;當(dāng)村民遇到天災(zāi)人禍、重大疾病的時(shí)候,“村”會進(jìn)行臨時(shí)補(bǔ)助與救濟(jì),使其渡過難關(guān)。最后,在經(jīng)營管理方面,“村”里的高層管理人員主要來自村民,村民家庭的大學(xué)生、研究生畢業(yè)后回到武家嘴,成為“村”優(yōu)秀管理人才。“村”也會定期給村民組織關(guān)于經(jīng)營管理的免費(fèi)培訓(xùn),提升村民的管理水平和專業(yè)技能。例如,1987年開始的船民技術(shù)培訓(xùn)班就堅(jiān)持了下來。此外,在其他方面也有不少“村”民互助行為,例如,“村”組織活動,村民會踴躍地參加志愿服務(wù);村民之間偶爾發(fā)生了矛盾糾紛,村干部會及時(shí)調(diào)解,形成了“矛盾不上交,矛盾不出村”的優(yōu)良傳統(tǒng)。

2.持續(xù)性互惠機(jī)制

互惠(reciprocity)是社會交換理論的一個(gè)重要概念,它是指“構(gòu)筑給予幫助和回報(bào)義務(wù)的道德規(guī)范”[1]。互惠機(jī)制是交換過程中各方形成的具有穩(wěn)定性相互認(rèn)同的行為準(zhǔn)則、相互回報(bào)的規(guī)范及其運(yùn)行方式。武家嘴的“村”、民之間形成的一些穩(wěn)定性互惠措施和規(guī)范,在走向共同富裕的過程中得以逐漸強(qiáng)化,形成了持續(xù)性“村”民互惠機(jī)制。

首先,以產(chǎn)業(yè)惠民為準(zhǔn)繩,發(fā)揮“村”轄產(chǎn)業(yè)帶動的富民效應(yīng)。以造船水運(yùn)業(yè)為引擎,以農(nóng)業(yè)科技園、生態(tài)農(nóng)業(yè)園為輔助,切實(shí)增加村民及園區(qū)周邊村莊農(nóng)戶的工資性收入。例如,以建設(shè)全國美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)和省級鄉(xiāng)村旅游示范村為抓手,加快武家嘴老村綜合開發(fā),精心打造村莊建筑形態(tài)、色彩格調(diào)和整體布局,不斷優(yōu)化整體環(huán)境和功能設(shè)施,努力促進(jìn)由美麗鄉(xiāng)村衍生出來的休閑觀光、餐飲服務(wù)等新興業(yè)態(tài)的發(fā)展,切實(shí)增加本村及周邊村民收入。

其次,以福利提升作為回報(bào),“村”投資建設(shè)了多樣化、多層次的惠民性基礎(chǔ)設(shè)施回饋于村民。例如,武家嘴新村、武家嘴實(shí)驗(yàn)學(xué)校、武家嘴養(yǎng)老院等都是“村”投資新建,提供給村民部分免費(fèi)或全部免費(fèi)使用。在義務(wù)教育、養(yǎng)老、生活環(huán)境改善、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面開展了諸多惠民的公益事業(yè),持續(xù)提高村民的福利水平,解決了村民后顧之憂。從2004年起,每年為村民全額繳納新型農(nóng)村合作醫(yī)療中需要個(gè)人承擔(dān)的部分;從2011年起,對進(jìn)入武家嘴實(shí)驗(yàn)小學(xué)、初中的村民全額補(bǔ)助學(xué)習(xí)費(fèi)用;自2020年起,對年滿60周歲入住武家嘴老年公寓的村民給予補(bǔ)助。這些措施持續(xù)增強(qiáng)了村民生活的幸福感、獲得感和安全感。

最后,“村”給民提供了優(yōu)質(zhì)的福利,民也能夠較好地遵守村規(guī)民約,把“為村爭光”作為基本的行為準(zhǔn)則,積極主動地回報(bào)于“村”,給“村”帶來切實(shí)的好處:一是村民給村集體與村集團(tuán)公司持續(xù)地輸入優(yōu)秀人才,為“村”的發(fā)展進(jìn)行“免費(fèi)”的人力資本投資,使“村”具有了人才優(yōu)勢。二是村民之間關(guān)系和諧、民風(fēng)淳樸、睦鄰友好,使武家嘴村多次獲“全國文明村鎮(zhèn)”以及省市“民主法制示范村”“‘平安家庭創(chuàng)建活動示范村”“和諧社區(qū)建設(shè)示范村”等與鄉(xiāng)風(fēng)文明直接相關(guān)的榮譽(yù)稱號。三是村民積極參與社區(qū)治理、社區(qū)志愿服務(wù),關(guān)心社區(qū)建設(shè)和“村”的發(fā)展,形成了對“村”強(qiáng)烈的認(rèn)同感和歸屬感。

3.深層次互信機(jī)制

互信是兩個(gè)及以上行動者之間的信任關(guān)系。穩(wěn)定的互信機(jī)制能夠形成相互信任、一致行動的共同體,使“每個(gè)行動者將自己的力量貢獻(xiàn)給符合群體利益的行動,并相信他人也會這樣做”[2]。武家嘴村深層次互信機(jī)制主要表現(xiàn)在“村”、民心理層面的相互認(rèn)同,奠定了“村”民共同富裕的文化底色和鄉(xiāng)土根基,為鄉(xiāng)村共同富裕提供深厚的文化支撐。

一方面,“村”對民信任是一種制度性信任。村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)行全體村民所有制,“村”集團(tuán)公司的所有資產(chǎn)歸全體村民所有。村干部雖兼任集團(tuán)及分公司的主要管理者,但他們只拿固定性工資,其他福利待遇和普通村民一樣。在深信于民的過程中,“村”形成了“干部講奉獻(xiàn)、不圖享受”的不成文規(guī)定。例如,當(dāng)村民住進(jìn)了武家嘴新村別墅群的時(shí)候,主要村干部只是分到了別墅群左側(cè)那棟小高層的套房,這與村民的待遇形成了鮮明的對比。

另一方面,民對“村”信任是一種對治理權(quán)威的信服。這主要體現(xiàn)為村民對“村”黨組織治理權(quán)威及掌舵人WJJ書記的深度信任。在調(diào)研中,村民說得最多的是“這得聽W書記的”“這得益于W書記的果斷決策”“感謝W書記在關(guān)鍵時(shí)候幫助了我”。此外,還表現(xiàn)為村民對村集體的管理與經(jīng)營的信任,每次“村”要搞項(xiàng)目、集資做公司,需要村民入股時(shí),村民都是踴躍參加,積極投資入股,這給“村”的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資金支持,使“村”的管理與發(fā)展具有堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)。

在互助、互惠與互信的“村”民共演機(jī)制中,“村”的作用表現(xiàn)較為突出,它是鄉(xiāng)村共同富裕強(qiáng)有力的推進(jìn)者,但民也發(fā)揮了不可忽視的重要作用。一方面,村民中的優(yōu)秀成員被持續(xù)吸納到村兩委、武家嘴集團(tuán)有限公司及分公司擔(dān)任管理干部,成為“村”的精英骨干。另一方面,村民在鄉(xiāng)村共同富裕中發(fā)揮共建與監(jiān)督作用。作為鄉(xiāng)村共同富裕的受益者與行動主體,有不少村民入股武家嘴村企業(yè)成為村集體經(jīng)濟(jì)的“投資者”,也有不少村民是武家嘴集團(tuán)有限公司及子公司的員工,成為鄉(xiāng)村共同富裕的“建設(shè)者”。同時(shí),村民通過村民監(jiān)督委員會,對村兩委執(zhí)行黨和政府的方針政策進(jìn)行監(jiān)督,對村級各項(xiàng)管理制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督,對村級資產(chǎn)、資金和資源使用、處置及分配進(jìn)行監(jiān)督,對村務(wù)公開進(jìn)行監(jiān)督,促進(jìn)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開的內(nèi)容、時(shí)間、形式及程序規(guī)范化。

四、“強(qiáng)耦合-正反饋”的村民共演邏輯

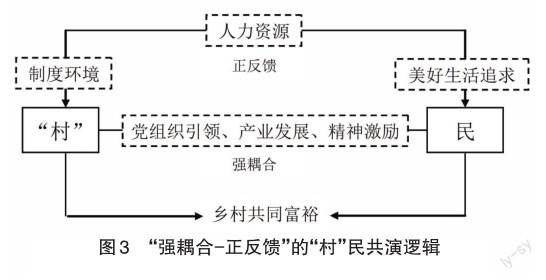

在互助、互惠與互信的基礎(chǔ)上,“村”民形成了“強(qiáng)耦合-正反饋”的共演邏輯。行動者之間的共演模型包括多因果性、多層次性、正反饋、歷史依賴性等多種互動屬性,這使得它能夠刻畫一些非常復(fù)雜的演變與發(fā)展過程[1]。在共演過程中,強(qiáng)耦合與正反饋是解釋行動者共演的兩個(gè)重要工具。強(qiáng)耦合表現(xiàn)為共演過程中兩個(gè)及以上變量在價(jià)值、結(jié)構(gòu)、制度、方法、運(yùn)行等方面的一致性、兼容性和共促性[2]。正反饋則表現(xiàn)為變量之間持續(xù)地呈現(xiàn)增量績效,獲得信任與支持,強(qiáng)化協(xié)同推進(jìn),發(fā)揮積極主動性的過程[3]。基于此,本文構(gòu)建一個(gè)鄉(xiāng)村共同富裕“強(qiáng)耦合-正反饋”的“村”民共演邏輯(見圖3)。

1.“村”民共演的強(qiáng)耦合

黨組織引領(lǐng)是“村”民共演強(qiáng)耦合的軸心。基層政府始終堅(jiān)持把建設(shè)充滿活力的武家嘴村黨組織作為引領(lǐng)鄉(xiāng)村共同富裕的堅(jiān)強(qiáng)保障,以發(fā)展的要求、創(chuàng)新的思維、扎實(shí)的舉措全面加強(qiáng)村組織建設(shè),進(jìn)一步發(fā)揮黨組織在新農(nóng)村建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心、規(guī)劃引領(lǐng)和戰(zhàn)斗堡壘作用。在村黨組織及W書記的帶領(lǐng)下,武家嘴村在走向共同富裕的道路上抓住了三次機(jī)遇:一是20世紀(jì)80年代抓住中央開發(fā)浦東的機(jī)遇,掀起全村第一次“造船熱”,快速實(shí)現(xiàn)脫貧致富。開發(fā)浦東,黃沙運(yùn)輸隨之大熱,黨組織引導(dǎo)村民造船,搞運(yùn)輸業(yè),快速地回籠資金,獲取高效益,短時(shí)間內(nèi)集體收入增加,使村民們的錢包一下子鼓了起來。正因黨組織的科學(xué)引領(lǐng),“村”民在短時(shí)期內(nèi)快速實(shí)現(xiàn)了脫貧致富。二是20世紀(jì)90年代初抓住了鄧小平南方談話的政策機(jī)遇,掀起了第二次“造船熱”,實(shí)現(xiàn)了共同富裕的跨越式發(fā)展。小平同志南方談話給村黨組織及W書記吃下了一顆“定心丸”,激勵(lì)村民埋頭搞建設(shè),不用擔(dān)心政策多變的風(fēng)險(xiǎn)。村黨組織充分發(fā)揮引領(lǐng)作用,動員全體村民你追我趕,不甘人后,小船變大船,“村”民齊心,一起奔向共同富裕。三是2002年抓住了上海建大小洋山港,交通部在內(nèi)河推行標(biāo)準(zhǔn)船型的機(jī)遇,掀起了第三次“造船熱”。這一次,村黨組織引導(dǎo)村民進(jìn)行造船更新?lián)Q代,開始建造運(yùn)輸量大、安全性高的“海船”,大幅拓展了武家嘴人的生存空間和發(fā)展天地。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展是“村”民共演強(qiáng)耦合的主線。武家嘴村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一條重要經(jīng)驗(yàn),就是在“一業(yè)為主、多業(yè)發(fā)展”戰(zhàn)略下形成產(chǎn)業(yè)共同體發(fā)展模式,該模式使“村”、民以共同富裕為目標(biāo),互相支持、協(xié)同共進(jìn)。“村”是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)者與戰(zhàn)略規(guī)劃者,開拓產(chǎn)業(yè)市場、決定產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,推動造船運(yùn)輸業(yè)及多元產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展;民則以“村”為依托,跟著“村”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,融入“村”的產(chǎn)業(yè)體系,大力發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)小、成本低的小微企業(yè)和個(gè)體經(jīng)濟(jì)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展是鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)共同體的基石,“村”、民在產(chǎn)業(yè)共同體內(nèi)實(shí)現(xiàn)深度耦合,共演發(fā)展。首先,人力嵌入。武家嘴村黨委的主要干部、武家嘴集團(tuán)有限公司及其分公司的管理層的主要成員均來自村民,是村里的一員。這樣,“村”、民就構(gòu)成一個(gè)深度耦合的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。其次,資產(chǎn)集體所有。武家嘴集團(tuán)有限公司的全部資產(chǎn)都屬于村集體,屬于全體村民。同時(shí),集團(tuán)公司里面還有村民的股份,可以進(jìn)行分紅,“村”、民因資產(chǎn)與收入建立了緊密聯(lián)系,“村”民“共發(fā)展、共生活、共命運(yùn)”地協(xié)同演進(jìn)。

精神激勵(lì)是“村”民共演強(qiáng)耦合的支點(diǎn)。除了收入持續(xù)性增長的經(jīng)濟(jì)激勵(lì),“村”民共演還有強(qiáng)力的精神激勵(lì),即通過武家嘴精神的內(nèi)在驅(qū)動,激勵(lì)武家嘴人產(chǎn)生獲得聲望、尊敬、榮譽(yù)、成就感等心理目標(biāo)的集體行動[1]。在長期發(fā)展過程中,武家嘴人形成了“敢為人先、敢創(chuàng)大業(yè)、敢爭一流”的武家嘴精神。這種精神使得“村”、民在精神上同頻共振,在行動上協(xié)同一致,“心往一處想,勁往一處使”,推動了武家嘴村多元產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。在調(diào)研時(shí),武家嘴村給人留下一個(gè)十分深刻的印象:村集體在發(fā)展著,村民也在奮斗著,沒有“搭便車”者,看不到“小富則安、大富則滿”的一點(diǎn)點(diǎn)痕跡,“村”民都在共同富裕的道路上奔跑。在武家嘴精神激勵(lì)下,武家嘴村經(jīng)過40多年的發(fā)展,由弱到強(qiáng)、由強(qiáng)到富、由富到美,成為遠(yuǎn)近聞名的共同富裕示范村。

2.“村”民共演的正反饋

鄉(xiāng)村發(fā)展中的績效持續(xù)提升體現(xiàn)了村民對美好生活的追求。“村”對民的正反饋主要體現(xiàn)在持續(xù)性的經(jīng)濟(jì)收入增加方面,使“村”強(qiáng)民富具有持續(xù)促進(jìn)、相互強(qiáng)化的正反饋特征。2000—2020年,村集體收入增加了131倍。隨著村集體收入持續(xù)地增長,2022年過半村民資產(chǎn)超過500萬元,92%的村民年收入超過20萬元。20年來,“村”、民的經(jīng)濟(jì)收入持續(xù)增長。

“村”對民的正反饋還表現(xiàn)在提高社會福利、提升生活品質(zhì)等方面。隨著收入的增加,村民住進(jìn)了別墅群,小孩可以免費(fèi)上優(yōu)質(zhì)的實(shí)驗(yàn)學(xué)校,老人可以免費(fèi)進(jìn)養(yǎng)老院,每個(gè)月還有補(bǔ)貼,每年村集團(tuán)的投資也在持續(xù)增長……“村”不斷地滿足村民對美好生活的向往。2017年開始,“村”、民收入略有下降,主要是受到經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型及2019年暴發(fā)的新冠疫情的影響,但仍保持著高位態(tài)勢。此外,在制度制定及完善方面,“村”也給民持續(xù)地正反饋。在制定惠民措施的時(shí)候有一個(gè)基本原則,就是“不養(yǎng)懶人”,不是直接給予金錢的補(bǔ)貼,而是持續(xù)地提升老人養(yǎng)老與小孩上學(xué)方面的福利待遇。

民對“村”的正反饋主要體現(xiàn)在人力資本投資方面。鄉(xiāng)村發(fā)展的一個(gè)痛點(diǎn)就是精英外流,但在武家嘴村卻沒有這種情況。村里的精英都成為村集團(tuán)的管理層,牢牢釘在重要的管理崗位上,畢業(yè)大學(xué)生也大多回到了村組織和村辦企業(yè)。“村”發(fā)展好了,村民用最好的人力資本投資進(jìn)行回報(bào)。村民的勤勞致富,長輩關(guān)愛子孫成長也是一個(gè)較好的反饋。在調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn),村里的中青年常年在船上忙碌,或在村集團(tuán)及其分公司從事管理工作,老人待在村養(yǎng)老院的其實(shí)很少,大多在家?guī)O輩,輔導(dǎo)他們的學(xué)習(xí),對下一代進(jìn)行人力資本投資。

“強(qiáng)耦合”與“正反饋”相互促進(jìn)、內(nèi)在關(guān)聯(lián),共同構(gòu)成了“村”民共演的內(nèi)在邏輯。在“村”民共演過程中,“村”對民實(shí)現(xiàn)共同富裕發(fā)揮了重要的“幫帶”作用:首先,“村”為民提供了別墅群、養(yǎng)老院、實(shí)驗(yàn)學(xué)校等基礎(chǔ)性福利設(shè)施,這種“單位性”的福利提供,增強(qiáng)了民對“村”的信任。其次,造船水運(yùn)業(yè)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè),村集體為村民的個(gè)體化經(jīng)營提供了技術(shù)培訓(xùn)、融資、風(fēng)險(xiǎn)兜底等保障措施,形成了民對“村”的依賴。由此,“村”民在共演過程中堅(jiān)持共同發(fā)展,而不是選擇獨(dú)立的、個(gè)體化的發(fā)展路徑。“村”民共演邏輯體現(xiàn)了激勵(lì)相融與制度匹配的原則,是一個(gè)行動、制度、文化良性互動的系統(tǒng),“村”民持續(xù)互動、共演,提升了鄉(xiāng)村共同富裕的層次。

五、結(jié)論與討論

鄉(xiāng)村共同富裕是中國式現(xiàn)代化的重要特征,是實(shí)現(xiàn)人民群眾對美好生活向往的政策方略。已有的“資源增能”和“技術(shù)賦能”研究進(jìn)路,主要從鄉(xiāng)村共同富裕整體分析出發(fā),將“村”及其成員(村民)作為一個(gè)整體的分析單元,注重“村”的行動邏輯,忽視了村民的主體性作用及村民與“村”的互動邏輯。本文從“整體分析”轉(zhuǎn)向“要素分析”,通過深度的案例剖析,揭示了鄉(xiāng)村振興的“共同富裕密碼”,從“村”民共演的視角總結(jié)鄉(xiāng)村共同富裕的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。具體而言,“村”民在互助、互惠、互信機(jī)制的基礎(chǔ)上,形成了一種“強(qiáng)耦合-正反饋”的共演邏輯,本文將其歸納為實(shí)現(xiàn)共同富裕的鄉(xiāng)村治理路徑,這為研究中國式現(xiàn)代化的鄉(xiāng)村共同富裕提供了一個(gè)“村”民共演的新型解釋框架。

實(shí)現(xiàn)共同富裕的鄉(xiāng)村治理路徑在武家嘴村得以充分實(shí)踐,是武家嘴“村”民持續(xù)致富、互動協(xié)作的共演結(jié)果。同時(shí)也與中央層面的強(qiáng)國富民政策、江蘇地方層面的強(qiáng)省富民政策持續(xù)發(fā)力密切相關(guān),是國家基礎(chǔ)性權(quán)力發(fā)揮作用與地方政府治理能力持續(xù)提升的產(chǎn)物,體現(xiàn)了具有活力的民眾與強(qiáng)大而堅(jiān)韌的國家之間的“融洽相處”[1]。國家層面的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略指引,地方層面的鄉(xiāng)村振興實(shí)施方案落地,村集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展壯大,廣大村民的積極配合與勤勞致富,共同構(gòu)成了“村”民共演推進(jìn)鄉(xiāng)村共同富裕的發(fā)展邏輯。鄉(xiāng)村共同富裕在武家嘴的成功實(shí)踐也不是一蹴而就的,是改革開放后經(jīng)歷了40多年的探索與努力的成果,這說明鄉(xiāng)村共同富裕是一個(gè)長期的實(shí)踐任務(wù),只有“村”民同心,持續(xù)攻堅(jiān),才能在走向共同富裕的道路上使人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí),不斷取得新成效。

“村”民共演的鄉(xiāng)村共同富裕治理路徑體現(xiàn)了基層治理的中國智慧。首先,在經(jīng)濟(jì)上展示了較好的示范意義。武家嘴不管是村集體的總收入,還是村民的年人均純收入都達(dá)到了較高水平,實(shí)現(xiàn)了示范意義上的強(qiáng)“村”富民。其次,在過程上,“村”民產(chǎn)生了利益相容的集體行動。“村”民共演模式通過黨建引領(lǐng),“在制度設(shè)計(jì)上遵循激勵(lì)相容和制度匹配的原則”[2],能夠最大限度地優(yōu)化鄉(xiāng)村資源配置、構(gòu)建合理的機(jī)會分配格局,促進(jìn)鄉(xiāng)村多元主體共建共治,尤其是構(gòu)建了“村”民互助、互惠和互信機(jī)制,產(chǎn)生了“強(qiáng)耦合-正反饋”的集體行動。最后,在價(jià)值觀念上促進(jìn)人的全面發(fā)展。在武家嘴精神的指引下,村民不僅“富口袋”更是“富腦袋”,在致富的道路上積極進(jìn)取,用奮斗追求美好生活。因此,借鑒武家嘴經(jīng)驗(yàn),推進(jìn)鄉(xiāng)村共同富裕,除了“資源增能”和“技術(shù)賦能”,還要注重“村”民共演的發(fā)展邏輯,促進(jìn)“村”民集體行動與共同奮斗。

〔責(zé)任編輯:玉水〕

[1]習(xí)近平:《高舉中國特色社會主義偉大旗幟為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家而團(tuán)結(jié)奮斗——在中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會上的報(bào)告》,《人民日報(bào)》2022年10月16日。

[1]徐鳳增、襲威、徐月華:《鄉(xiāng)村走向共同富裕過程中的治理機(jī)制及其作用》,《管理世界》2021年第12期。

[2]周媛、張曉君:《整體性治理視閾下推進(jìn)鄉(xiāng)村共同富裕》,《農(nóng)村經(jīng)濟(jì)》2022年第12期。

[3]王彩彩、襲威、徐虹、徐鳳增:《鄉(xiāng)村旅游開發(fā)促進(jìn)共同富裕的機(jī)制與路徑——基于共生視角的分析》,《自然資源學(xué)報(bào)》2023年第2期。

[4]唐任伍、武天鑫、溫馨:《數(shù)字技術(shù)賦能共同富裕實(shí)現(xiàn)的內(nèi)在機(jī)理、深層邏輯和路徑選擇》,《首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)報(bào)》2022年第5期。

[5]文軍、吳越菲:《流失“村民”的村落:傳統(tǒng)村落的轉(zhuǎn)型及其鄉(xiāng)村性反思——基于15個(gè)典型村落的經(jīng)驗(yàn)研究》,《社會學(xué)研究》2017年第4期。

[1]文中未注明來源數(shù)據(jù)均根據(jù)訪談資料整理而成。

[1]Murmann, Johann Peter, Knowledge and Competitive Advantage: The Coevolution of Firms, Technology, and National Institutions, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p.22.

[2]殷妙仲:《以社區(qū)為本的互助機(jī)制:加拿大鄰舍中心及其對中國社區(qū)建設(shè)的啟示》,《社會科學(xué)》2015年第1期。

[1]A. W. Gouldner, "The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement", American Sociological Review, 1960,25(2), pp.161-178.

[2]詹姆斯·S.科爾曼:《社會理論的基礎(chǔ)》,鄧芳譯,社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社1999年版,第220頁。

[1]A. Y. Lewin, H. W. Volberda, "Prolegomena on Coevolution: A Framework for Research on Strategy and New Organizational Forms", Organization Science, 1999, 10(5), pp.519-534.

[2]林克松、許麗麗:《“雙高”時(shí)代高職專業(yè)群建設(shè)與治理體系改革的共同演進(jìn)》,《高等工程教育研究》2020年第5期。

[3]倪星、鄭崇明、原超:《中國之治的深圳樣本:一個(gè)縱向共演的理論框架》,《政治學(xué)研究》2020年第4期。

[1]曼瑟爾·奧爾森:《集體行動的邏輯》,陳郁等譯,上海三聯(lián)書店、上海人民出版社2004年版,第70—72頁。

[1]喬爾·S.米格代爾、阿圖爾·柯里、維維恩·蘇:《國家權(quán)力與社會勢力:第三世界的統(tǒng)治與變革》,郭為桂、曹武龍、林娜譯,江蘇人民出版社2017年版,第75頁。

[2]郁建興、任杰:《共同富裕的理論內(nèi)涵與政策議程》,《政治學(xué)研究》2021年第3期。