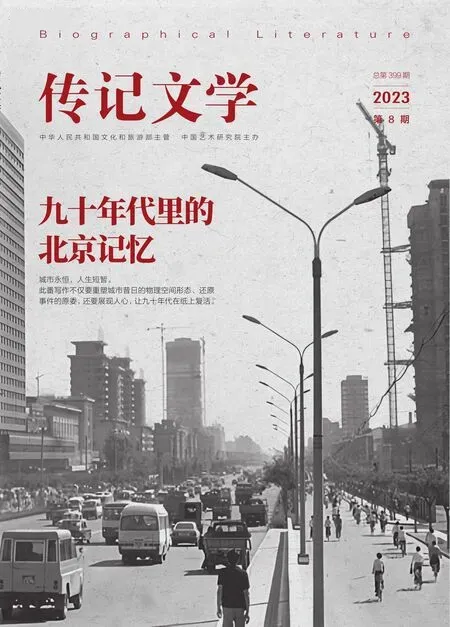

由《懷念魯迅先生》手稿看巴金寫作《隨想錄》的一段往事

王 雪

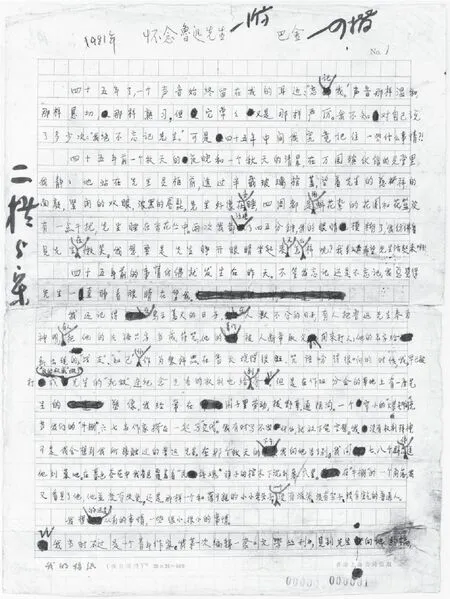

巴金《懷念魯迅先生》手稿第一頁(中國現代文學館藏)

1981 年4 月21 日,魯迅誕辰一百周年紀念委員會在北京成立。6 月,委員會在上海召開第一次會議,巴金被任命為主任委員。7 月底,他用細細的藍墨水鋼筆在“香港上海書局”監制的“我的稿紙(橫直兩用)”首行的上方寫下“懷念魯迅先生”,并署上自己的名字。空了一行后,作者開始一個格寫一個字,每個字都很小[1],纖弱中透著工整、清晰,一字一句,仿佛在布置自己深愛的房間,亦是一個純潔、渺遠和高貴的空間。寫著寫著,格子已無法框住他的思緒,于是一行擠進了更多的字。他一共用完了四頁稿紙。

這份手稿原件由巴金先生親自捐贈給中國現代文學館。筆者查閱了有關巴金手稿的公開出版物,在1998 年11 月由上海文化出版社出版的《隨想錄手稿本》和2001 年上海文化出版社與華寶齋古籍書社合作印行的線裝本《巴金隨想錄手稿本》中均未收錄。

一

這篇《懷念魯迅先生》隨后刊發在由巴金擔任主編的《收獲》1981年第5 期(9 月25 日出版)上。當期的《收獲》設有“魯迅誕生一百周年紀念”專欄,這篇文章之外,還登載了黃源的《魯迅先生與〈譯文〉》及郁云的《魯迅與父親郁達夫的友誼》兩文。巴金的文章被排在頭條。

《懷念魯迅先生》比較出名,除了因為它是巴金繼1936年、1937年、1946 年、1949 年之后,時隔32 年再次撰文懷念魯迅先生,還因為發生了《大公報》的刪改事件。巴金曾專門針對刪改寫了一篇題為《鷹的歌》的文章作為反擊。他寫道:“七月底我把寫好的《懷念》送到《收獲》編輯部,拿到文章的清樣后,再寄給《大公報·大公園》副刊的編者,當時他正在北京度假。”[2]結果,文章中“凡是與‘文化大革命’有關或者有‘牽連’的句子都給刪去了,甚至魯迅先生講過的他是‘一條牛,吃的是草,擠出來的是奶和血’的話也給一筆勾銷了,因為‘牛’和‘牛棚’有關”[3]。

對照《大公報》與《收獲》上的兩篇文章,可以發現共有三段文字被刪除,里面均提到了巴金“文革”時期勞動的情形:

我還記得在烏云蓋天的日子,在人獸不分的日子,有人把魯迅先生奉為神明,有人把他的片語只字當成符咒;他的著作被人斷章取義、用來打人,他的名字給新出現的“戰友”、“知己”們作為裝飾品。在香火燒得很旺、咒語念得很響的時候,我早已被打成“反動權威”,做了先生的“死敵”,連紀念先生的權利也給剝奪了。在作協分會的草地上有一座先生的塑像。我經常在園子里勞動,拔野草,通陰溝。一個窄小的“煤氣間”充當我們的“牛棚”,六七名作家擠在一起寫“交代”。我有時寫不出什么,就放下筆空想。我沒有權利拜神,可是我會想到我所接觸過的魯迅先生。在那個秋天的下午我向他告了別。我同七八千群眾伴送他到墓地。在暮色蒼茫中我看見覆蓋著“民族魂”旗子的棺木下沉到墓穴里。在“牛棚”的一個角落,我又看見了他,他并沒有改變,還是那樣一個和藹可親的小小老頭子,一個沒有派頭、沒有架子、沒有官氣的普通人。

二十五年前在上海遷葬先生的時候,我做過一個秋夜的夢,夢景至今十分鮮明。我看見先生的燃燒的心,我聽見火熱的語言:為了真理,敢愛,敢恨,敢說,敢做,敢追求。……但是當先生的言論被利用、形象被歪曲、紀念被壟斷的時候,我有沒有站出來講過一句話?當姚文元揮舞棍子的時候,我給關在“牛棚”里除了唯唯諾諾之外,敢于做過什么事情?

十年浩劫中我給“造反派”當成“牛”,自己也以“牛”自居。在“牛棚”里寫“檢查”、寫“交代”混日子已經成為習慣,心安理得。只有近兩年來咬緊牙關解剖自己的時候,我才想起先生也曾將自己比做“牛”。但先生“吃的是草,擠出來的是奶和血”。這是多么優美的心靈,多么廣大的胸懷!我呢,十年中間我不過是一條含著眼淚等人宰割的“牛”。但即使是任人宰割的牛吧,只要能掙斷繩索,它也會突然跑起來的。

二

巴金對刪文一事格外氣憤的直接情感動能應該是來自剛剛過去的“文革”。十年浩劫,巴金和許多老作家一樣,經歷了太多太多,特別是1972 年他永遠失去了有“一雙美麗的眼睛”的年僅52 歲的妻子蕭珊。周立民認為,這段時間“困擾在巴金心中最重要的問題是‘文革’”[4],因為極端在意,所以倍加敏感。此外,被刪去的第二段文字中有一句“當姚文元揮舞著棍子的時候”,這句話對巴金來說應該也非常特別。姚文元很早就已獲得“棍子”的名聲,后來江青稱其為“金棍子”[5]。就是他將巴金1962 年5 月在上海第二次文代會上的發言《作家的勇氣和責任心》定為“反黨、反社會主義的大毒草”,拉開了巴金黑暗人生階段的序幕。

巴金對魯迅先生的崇敬可以說是另外一種情感動力。魯迅先生曾用他晚年的最后兩本書支持巴金的兩個編輯事業。“文學叢刊”十輯,魯迅的《故事新編》收在第一輯;“譯文叢書”第一種就是魯迅譯果戈理的《死魂靈》,這成為兩套文學創作和翻譯叢書永久的光榮。1956年9 月,在魯迅先生棺槨遷葬上海虹口公園前夕,巴金寫作《秋夜》,記錄了他的一個夢境:“我回到寫字桌前,把《野草》闔上,我吃驚地發現那一顆透明的紅心也在書上燃燒,原來我俯在攤開的先生的《野草》上做了一個秋夜的夢。……先生的心一直在燃燒,成了一個鮮紅的、透明的、光芒四射的東西。我望著這顆心,我渾身的血都燒起來,我覺得我需要把我身上的熱發散出去,我感到一種獻身的欲望。”記錄了自己從魯迅身上得到啟悟而激發出生命熱情的瞬間。

“文革”期間,巴金曾不斷給他大哥李堯枚的兒子李致寄送魯迅的書,當作精神的食糧和力量源泉。在1975 年2 月7 日署名堯棠的信中,巴金寫道:“李致:十三日來信早收到。關于魯迅先生的書已經寄上了幾本,以后可能還要寄。”[6]從“牛棚”回到上海后,巴金被趕出文藝界,魯迅支撐著他在人生最艱難的日子靠翻譯活下去。1977 年5 月,他寫道:“我也有我自己的想法,我想到魯迅先生生前勤勤懇懇介紹世界文學名著的情景,我也有了勇氣和信心,四十一年前,我曾經告訴魯迅先生我要全譯赫爾岑的一百幾十萬字的回憶錄,倘使我能夠在我的生命結束之前實現這個諾言,這將是我莫大的幸福。”[7]1983 年10 月,摔傷了腿的79 歲的巴金執意帶著輪椅從杭州坐汽車前往紹興的魯迅故鄉,他在魯迅的三味書屋、百草園等地拍了照,還在紀念館的留言簿上寫下:“魯迅先生永遠是我的老師。”他說:“我年紀大了,常常想到魯迅先生,這次總算了卻了一樁心事。”[8]考慮到魯迅先生在巴金心中的地位,此時面對《懷念魯迅先生》被刪減,可以想象這是如何加劇了巴金的憤怒。在手稿的第三段“不管我忘記還是不忘記,我總覺得先生一直睜著眼睛在望我”之后,原還有“先生活在我的心中,并不是一句空話”一句,雖被刪去,但巴金用行動重新書寫了它。

三

巴金敢于發表他的不滿也跟當時國內的政治環境和氣氛有關。

1976 年“四人幫”被打倒后,次年5 月巴金在《文匯報》上發表了《一封信》,正式恢復寫作權利。1978 年12 月1 日,也是中國共產黨十一屆三中全會召開前夕,巴金正式開始創作《隨想錄》,表明他支持改革開放、支持思想解放的態度;1979 年4 月25 日 到5 月13 日,巴金率領中國作家代表團訪問法國;這一年的10 月1 日,時任全國人大委員長的葉劍英發表了《在慶祝中華人民共和國成立三十周年大會上的講話》,初步回顧和總結了中華人民共和國成立以來的歷史,并談道:“發動‘文化大革命’的時候,對黨內和國內的形勢作了違反實際的估計,對什么是修正主義沒有作出準確的解釋,并且離開了民主集中制的原則,采取了錯誤的斗爭方針和方法。”這個講話坦率承認了“大躍進”和“文革”中的錯誤,從而“為中共歷史提供一種大眼光,為未來提供新的方向感”[6]。講話給予了知識分子很大的信心。

緊接著在10 月底召開的中國文學藝術工作者第四次代表大會上,鄧小平同志代表黨中央、國務院致辭,正式提出:“黨對文藝工作的領導,不是發號施令,不是要求文學藝術從屬于臨時的、具體的、直接的政治任務,而是根據文學藝術的特征和發展規律,幫助文藝工作者獲得條件來不斷繁榮文學藝術事業,提高文學藝術水平,創作出無愧于我國偉大人民、偉大時代的優秀文學藝術作品和表演藝術。衙門作風必須拋棄,在文藝創作、文藝批評領域的行政命令必須廢止。……文藝這種復雜的精神勞動,非常需要文藝家發揮個人的創造精神。寫什么和怎樣寫,只能由文藝家在藝術實踐中去探索和逐步求得解決。在這方面,不要橫加干涉。”就是在這次會上巴金被選為中國文聯副主席、中國作協第一副主席,并和郭沫若、茅盾等一起并列為“以魯迅為代表”的“一代文學巨匠”。

到《懷念魯迅先生》寫作的前一個月,即1981 年6 月,黨的十一屆六中全會正式召開,全會通過了《關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》,從根本上否定了“文化大革命”和“無產階級專政下繼續革命”的錯誤理論。

這些事件和巴金在參加各種活動中的經歷都讓他清晰地感受到當時國內主流意識形態的變化。不能不說,這些變化是支持巴金創作《懷念魯迅先生》的“底氣”。

四

1980 年4 月,巴金到日本訪問,出席世界筆會。這是巴金第五次赴日訪問。巴金本不善于講話,也不習慣發表演說,但為了報答日本朋友的友情,破例于4 月4 日在東京朝日講堂發表了題為《文學生活五十年》的演講。他說:“我快要走到生命的盡頭,寫作的時間是極其有限了……一個正直的、有良心的作家,絕不是一個鼠目寸光、膽小怕事的人。”[10]

與此表達類似,筆者發現在《懷念魯迅先生》手稿的末尾,巴金的筆跡到“正因為我又記起先生,我才有勇氣活下去。正因為我過去忘記了先生,我才遭遇了這些年中的不幸。我會牢牢記住這個教訓”就結束了,后面有三小段為另一種筆跡所書。這三小段是:

若干年來我聽見人們在議論:假如魯迅先生還活著……。當然我們都希望先生活起來。每個人都希望先生成為他心目中的那樣。但是先生始終是先生。

為了真理,敢愛,敢恨,敢說,敢做,敢追求……

如果先生活著,他絕不會放下他的“金不換”。他是一位作家,一位人民所愛戴的偉大的作家。

這些文字以五個“敢”重復了“不怕”“膽大”的主題,同時以“魯迅先生”與“為真理”“為人民”這兩個盾牌為掩體。三段文字的作者,筆者推測為巴金的女兒李小林,她當時既是《收獲》的編輯,也是巴金的助手,是《隨想錄》的第一讀者,更是巴金的知音。手稿第九段在“十年中間我不過是一條含著眼淚等人宰割的‘牛’”后原有“我哪里還記得先生的那個‘敢’字”。李小林在結尾重新“翻譯”了這句巴金沒有想好如何更好表達的話。

巴金是懷著深深的社會理想進入文學創作的,在他早期的小說中,依托個人倫理覺悟的青年革命者是寄寓這一理想的載體。在《隨想錄》的寫作中,我們有理由相信,他是以老病之軀親自充當自己理想的載體,以公開表達自己思考的方式實現個體生命的解放,達到“生命的開花”。因此,《懷念魯迅先生》和《隨想錄》中其他文章的寫作一樣,對巴金而言不是一般意義上的文學創作,而是帶有某種文化政治訴求的意味。寫作的成果指向的是形塑新社會精神形態,寫作的行動指向的是避免自我內部干枯。在手稿第六段,“我仰慕高爾基的英雄‘勇士丹柯’”,這句原本的表述為:“我常說我的理想是高爾基的英雄‘勇士丹柯’。”這應該就是巴金的夫子自道,也是促使《懷念魯迅先生》寫作事件發生的內在精神動力。