江門市江新聯圍加固工程信息化建設

尹庚安

(江門市江新聯圍管理處,廣東 江門 529040)

0 引 言

防洪建設的關鍵是堤防工程。堤防工程的完善,可提升堤防工程的抗洪效果。我國的國土面積較大,各個地區的地質條件,以及氣候條件均不相同。這就導致每個地區的堤防工程各不相同。因為每個地區的氣候不同,所以各地區的堤防工程的防洪等級也不相同[1]。隨著堤防工程使用時間的延長,導致其具有堤體滲漏與堤頂損壞等問題,影響抗洪效果。同時隨著時間的延長,氣候的變化,部分堤防工程的堤頂高度,已無法滿足當下的抗洪標準。當出現洪水災害時,這樣的堤防工程存在嚴重的安全隱患,直接影響附近群眾的生命安全,為該地區帶來嚴重的經濟損失。為此,各地區均需要進行堤防加固工程建設,不斷完善堤防加固工程體系,令堤防工程達到抗洪標準。在進行堤防加固工程建設時,長期存在重建設、輕管理的思想,管理人員不足或專業技術水平較低等各種問題。同時,堤防工程的信息化水平較差。為此,需要研究堤防加固工程信息化建設方法,以計算機的信息化工具,對堤防加固工程建設中產生的全部信息進行管理。文中主要分析了江門市江新聯圍加固工程的信息化建設,確保江門市江新聯圍水利工程發揮最大效益,為江門市沿海區域人們的生命安全提供保障。

1 工程概況

江新聯圍全長91.764km,各主要歷史險段和主要穿堤建筑物的地基淺層均分布淤泥、淤泥質土層,厚度較大,承載力強度低,工程特性差,易產生不均勻沉降,對堤防的抗滑穩定不利。綜上所述,江門市江新聯圍加固工程的主要任務包括不達標堤段的培厚加高,防洪為主的堤段長54.43km(0+000~54+430),按50a一遇設計洪水標準加固,防潮為主的堤段長36.605km(54+430~91+035)按100a一遇設計潮水標準進行加固。重建金溪Ⅰ(閘站結合)、新沙東及春和水閘、28座水閘的防滲加固、重建牛牯田、掘沖及銀洲西電排站,新建東環圍(閘站結合)、南邊側、廣益仔、漁業、荷包環、沙堤沖、三聯(閘門泵)及小點圍等8座電排站,重建16座穿堤涵閘、新建江新聯圍天河頂至鶴山杰洲段防汛通道3.7km及安全觀測控制網與信息化系統建設等。

1.1 工程信息化建設存在的問題

隨著計算機技術的發展,江門市江新聯圍工程的信息化建設雖然有了一定的發展,但實際應用中卻存在很多問題,主要包含兩個問題,分別是水利相關行業信息交互獨立性問題,以及各區域屬地水利工程信息孤島情況顯著問題。

1)對于第一個問題的分析如下:水利工程信息化建設中的關鍵部分是加固工程信息,當下加固工程信息管理都是獨立的,影響不同屬性加固工程信息間的交互效果。通常一個加固工程主體會被分割成數個屬性,因為各屬性信息均是獨立的,所以不同屬性間的信息不存在任何的聯系,無法為后續工程設計提供便利,降低加固工程信息化建設效果。

2)對于第二個問題的分析如下:堤防加固工程建設與屬地區政府、承包商等參與單位有關。堤防加固工程信息化建設時,每一個參與方均會產生大量堤防加固工程建設的相關數據,但當下堤防加固工程信息化建設中,并沒有統一管理海量數據的能力,導致各參與方僅能了解部分堤防加固工程建設相關數據,影響后續各參與方間的溝通效果,即影響堤防加固工程信息化建設效果。

1.2 工程信息化建設平臺

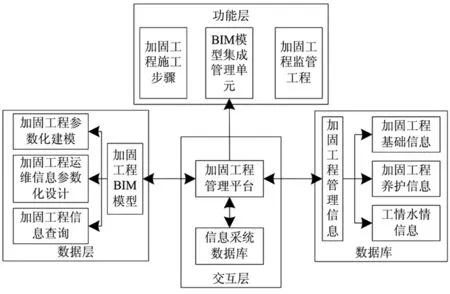

通過建設江門市江新聯圍加固工程信息化平臺,解決加固工程建設信息交互獨立性問題,以及加固工程信息孤島情況顯著問題,實現加固工程建設信息的統一管理,精準制定加固工程施工步驟,以及精準計算堤頂高度,提升加固工程信息化建設效果。該平臺共包含4層,分別是數據庫、數據層、交互層與功能層。江門市江新聯圍加固工程信息化建設平臺結構如圖1所示。

圖1 江門市江新聯圍加固工程信息化建設平臺結構

數據庫屬于加固工程信息化建設平臺的基礎層,用于存儲加固工程基礎信息、養護信息以及工情水情信息;其中,加固工程基礎信息包含工程防洪標準,加固工程構建尺寸等信息;加固工程養護信息包含巡查人員記錄的加固工程巡查信息,以及養護信息。工情水情信息指觀測設備采集的加固工程的運行狀態,以及水位觀測數據。交互層負責將數據庫內存儲加固工程相關信息,傳輸至數據層,實現數據庫與數據層間的信息交互。數據層接收交互層傳輸的加固工程相關信息,計算堤頂高度,建立加固工程的BIM模型。數據層采用Revit、Civil 3D 、Catia,依據加固工程相關信息,完成加固工程BIM模型的構建。其中,Catia通過“.sat”中間格式文件完成加固工程信息的轉換。功能層屬于信息化建設平臺實現各種功能的終端,功能層根據構建的加固工程BIM模型,制定加固工程施工步驟。

1.3 堤頂高度計算

依據江門市江新聯圍加固工程的相關信息,計算加固工程的堤頂高度,計算公式如下:

Z=Qg+e+B

(1)

式中:加固工程的堤頂高度Z;累積頻率g;波浪爬高Qg;壅水高度e;安全加高值B。在不可以越浪情況下,江門市江新聯圍加固工程的安全加高值選擇0.85m;在可以越浪情況下,安全加高值選擇0.45m。

Qg的計算公式如下:

(2)

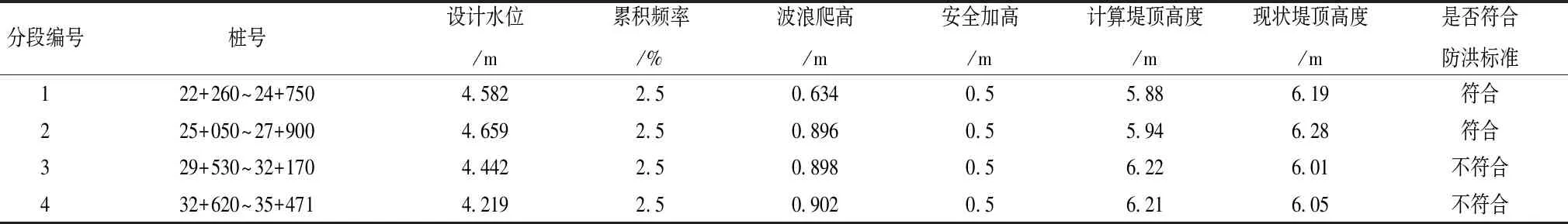

江門市江新聯圍加固工程中,各分段的堤頂高度,堤頂高度計算結果如表1所示 。

表1 堤頂高度計算結果

根據表1可知,文章方法可有效計算江門市江新聯圍加固工程中,各分段的堤頂高度,其中,樁號為22+260~24+750段、25+050~27+900段的計算堤頂高度,均低于現狀的堤頂高度,說明這3個分段的堤防工程符合防洪標準,無需進行加固工程施工。樁號為29+530~32+170段與32+620~35+471段的計算堤頂高度,均略低于現狀的堤頂高度,說明這兩個分段并不符合防洪標準,因此,這兩個分段需要進行加固工程施工。

1.4 工程施工步驟

江門市江新聯圍加固工程信息化建設平臺內的功能層,依據數據層建立的加固工程BIM模型,制定加固工程施工步驟,具體步驟如下:

1)對堤防工程的大壩底部展開拋石操作,29+530~32+170分段的拋石高度是0.07m;令樁號29+530~32+170分段的堤頂高度達到6.08m;32+620~35+471分段的拋石高度是0.05m,令樁號32+620~35+471分段的堤頂高度達到6.10m。

2)在固結度達到指定值后,進行二次拋石,29+530~32+170分段的拋石高度是0.08m;樁號29+530~32+170分段的堤頂高度達到6.16m;32+620~35+471分段的拋石高度是0.06m,樁號32+620~35+471分段的堤頂高度達到6.16m。

3)堤體內坡加寬區域施工結束后,固結壩體。

4)對壩體展開三次拋石,29+530~32+170分段的拋石高度是0.06m;令樁號29+530~32+170分段的堤頂高度達到6.22m;32+620~35+471分段的拋石高度是0.05m,令樁號32+620~35+471分段的堤頂高度達到6.21m,此時,29+530~32+170分段與29+530~32+170分段的堤頂高度,均與計算堤頂高度相同。

5)對堤體加寬進行二次施工。

6)堤體加寬二次施工結束后,加固工程的堤頂高度達到計算值,按照設計圖紙對外坡實施削坡處理,使江門市江新聯圍加固工程符合抗洪設計標準。

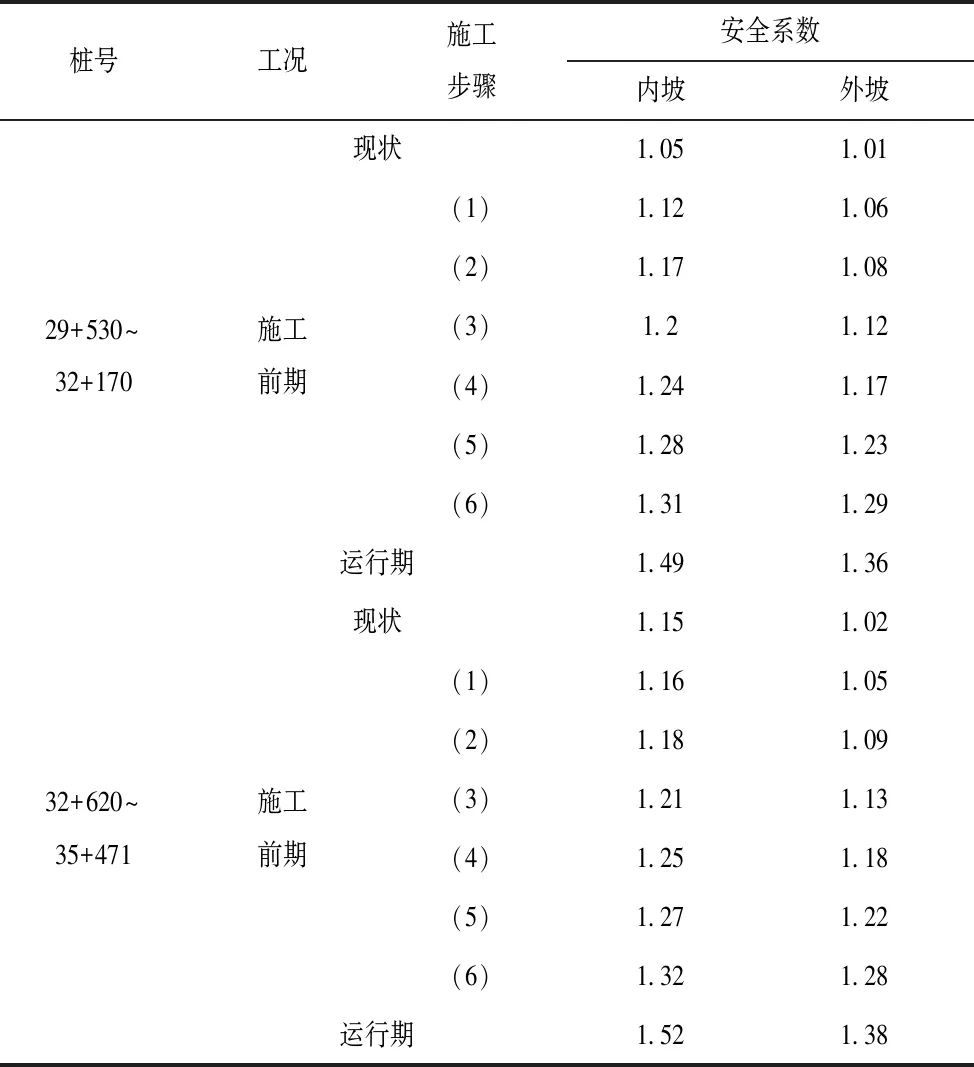

通過極限平衡法分析應用文章制定的加固工程施工步驟,建設的加固工程中29+530~32+170分段與32+620~35+471分段的安全系數,分析結果如表2所示。

表2 不同階段各分段的安全系數分析結果

根據表2可知,對于樁號是29+530~32+170的分段,隨著施工步驟的進行,工程內坡與外坡的安全系數,均開始上升,到施工結束后的運行期,安全系數升至最高,明顯高于加固前。對于樁號是32+620~35+471的分段,其內坡與外坡安全系數的變化趨勢,與29+530~32+170分段安全系數的變化趨勢一致。對于兩個分段,不同工況時,內坡的安全系數均高于外坡,即內坡穩定性高于外坡。經過分析可知,對江門市江新聯圍加固工程進行信息化建設后,可有效提升加固工程的安全系數,即提升加固工程的穩定性。

2 結 論

不斷完善加固工程信息化建設過程,可提升加固工程的穩定性,確保堤防工程附近居民的生命安全不受威脅。通過設計江門市江新聯圍加固工程信息化建設平臺,有效整理加固工程相關信息,為制定加固工程施工步驟提供幫助,提升加固工程信息的完整性,實現各參與方間加固工程信息間的共享。