21世紀(jì)以來(lái)民間故事研究現(xiàn)狀與趨勢(shì)

【摘要】本文以中國(guó)知網(wǎng)(CNKI)核心期刊和CSSCI文獻(xiàn)為數(shù)據(jù)來(lái)源,運(yùn)用文獻(xiàn)計(jì)量工具CiteSpace,從發(fā)文量、作者、研究熱點(diǎn)和研究演進(jìn)等維度,對(duì)2000—2021年間中國(guó)民間故事研究的文獻(xiàn)進(jìn)行可視化分析。通過(guò)分析可知,民間故事的發(fā)文量已在近些年趨向平穩(wěn),并且形成了核心的作者,各學(xué)者以獨(dú)立的方式進(jìn)行研究,研究熱點(diǎn)主要集中在故事類型、民間文學(xué)、母題、類型和傳承等方面。

【關(guān)鍵詞】民間故事;熱點(diǎn);研究趨勢(shì);CiteSpace;可視化分析

【中圖分類號(hào)】I207.7 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】2097-2261(2023)15-0029-05

在人民群眾創(chuàng)作的民間口頭文學(xué)中,故事是數(shù)量最大、流行最普遍、最受民眾喜愛(ài)的文學(xué)樣式,民間故事有廣義與狹義之分,廣義上把民眾所有口頭講述的散文故事都叫作民間故事,狹義上則指神話、傳說(shuō)以外的那部分口頭敘事散文故事[1]。民間故事因其獨(dú)特的價(jià)值受到了眾多學(xué)者的關(guān)注與研究,近七十年的中國(guó)民間故事研究大多圍繞民間故事的多重價(jià)值而展開(kāi),形成了民間故事的采錄與改寫(xiě)、思想內(nèi)容研究、文學(xué)價(jià)值研究、比較研究、類型研究、文化人類學(xué)研究、故事形態(tài)學(xué)研究、講述研究等多重理路[2]。為了能夠更好地把握新世紀(jì)以來(lái)民間故事研究的演進(jìn)以及學(xué)術(shù)動(dòng)向,本文以中國(guó)知網(wǎng)CNKI數(shù)據(jù)庫(kù)作為數(shù)據(jù)來(lái)源,利用CiteSpace可視化工具,綜合分析二十年來(lái)我國(guó)民間故事研究的統(tǒng)計(jì)概貌、熱點(diǎn)領(lǐng)域及演進(jìn)特征,以此探究其未來(lái)發(fā)展動(dòng)態(tài)。

一、分析工具

CiteSpace是Citation Space的簡(jiǎn)稱,可譯為“引文空間”,它是由美國(guó)德雷薩爾大學(xué)計(jì)算機(jī)與情報(bào)學(xué)教授陳超美開(kāi)發(fā)的可視化軟件,本文所使用軟件版本為CiteSpace V6.1.R3。該軟件主要基于共引分析理論和尋徑網(wǎng)絡(luò)算法等,對(duì)特定領(lǐng)域文獻(xiàn)(集合)進(jìn)行計(jì)量,以探尋出學(xué)科領(lǐng)域演化的關(guān)鍵路徑及其知識(shí)拐點(diǎn),并通過(guò)一系列可視化圖譜的繪制來(lái)形成對(duì)學(xué)科演化潛在動(dòng)力機(jī)制的分析和學(xué)科發(fā)展前沿的探測(cè),已成為科學(xué)計(jì)量普遍使用的新工具[3]。科學(xué)知識(shí)圖譜是以知識(shí)領(lǐng)域?yàn)閷?duì)象,顯示科學(xué)知識(shí)的發(fā)展進(jìn)程與結(jié)構(gòu)關(guān)系的一種圖像。它具有“圖”和“譜”的雙重性質(zhì)與特征:既是可視化的知識(shí)圖形,又是序列化的知識(shí)譜系,顯示了知識(shí)單元或知識(shí)群之間網(wǎng)絡(luò)、結(jié)構(gòu)、互動(dòng)、交叉、演化或衍生等諸多隱含的復(fù)雜關(guān)系,而這些復(fù)雜的知識(shí)關(guān)系正孕育著新的知識(shí)的產(chǎn)生[3]。

本文以中國(guó)知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)為檢索數(shù)據(jù)庫(kù),時(shí)間跨度設(shè)置為2000—2021年,以“民間故事”“故事類型”等為主題,選擇來(lái)源為核心期刊和CSSCI的期刊文獻(xiàn)。初步檢索出文章后,為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,還需要核查,進(jìn)一步刪除重復(fù)的文章,及新聞、書(shū)評(píng)和不屬于民間故事研究的文章。經(jīng)過(guò)上述過(guò)程后得到最終的606篇文獻(xiàn),構(gòu)成了本研究的文獻(xiàn)樣本。將數(shù)據(jù)導(dǎo)入CiteSpace V6.1.R3,“節(jié)點(diǎn)類型”依據(jù)分析需要依次設(shè)置為作者和關(guān)鍵詞。通過(guò)繪制年發(fā)文量統(tǒng)計(jì)圖、作者共現(xiàn)圖、關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖、關(guān)鍵詞聚類圖、時(shí)間線圖、關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖,分析民間故事研究領(lǐng)域的年度發(fā)文趨勢(shì)、作者分布、研究熱點(diǎn)及演進(jìn)趨勢(shì)等。

二、民間故事研究的發(fā)文信息

(一)歷年發(fā)文量趨勢(shì)

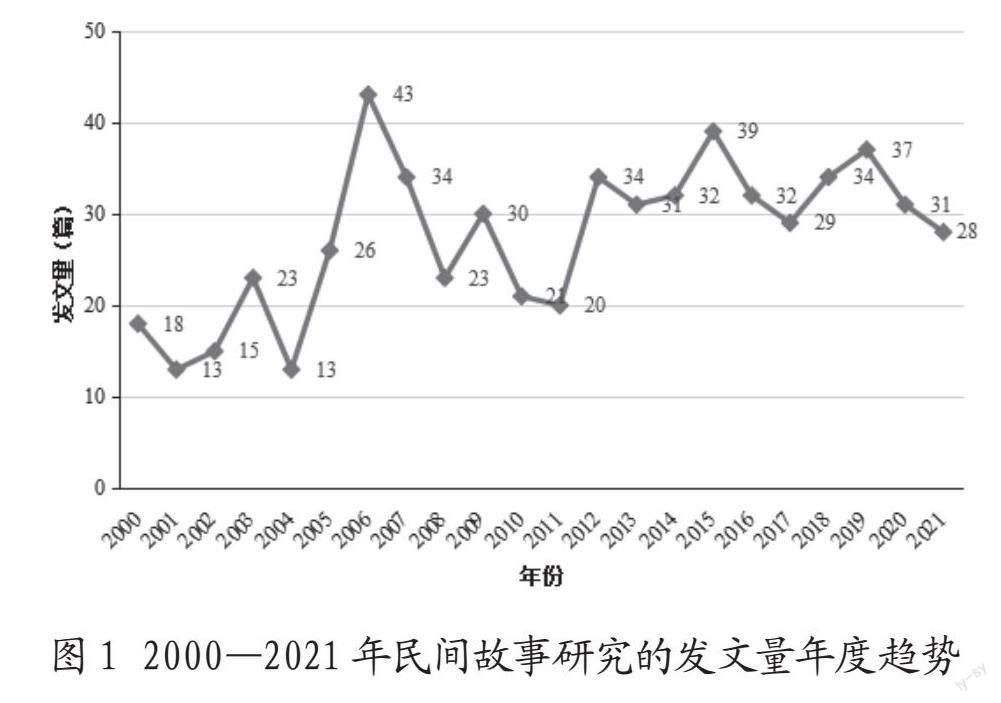

論文發(fā)表量在一定程度上能夠反映出研究的熱度變化和趨勢(shì),2000—2021年民間故事研究的發(fā)文量趨勢(shì)如圖1所示,總體看來(lái)民間故事研究的發(fā)文量先升后降再趨于穩(wěn)定。2000—2006年,民間故事的研究呈現(xiàn)快速上升的態(tài)勢(shì),在2006年達(dá)到峰值43篇,說(shuō)明此時(shí)民間故事相關(guān)研究得到了廣泛的關(guān)注,此時(shí)是民間故事研究興起的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2006年以后論文發(fā)表量逐漸降低,到2011年降至20篇。2011—2021年,發(fā)文量呈波動(dòng)態(tài)勢(shì),但已趨于穩(wěn)定,年均發(fā)文量在32篇左右。

(二)作者分布

CiteSpace提供了三個(gè)方面的科學(xué)合作網(wǎng)絡(luò)分析:微觀層面的作者合作網(wǎng)絡(luò)、中觀層面的機(jī)構(gòu)合作網(wǎng)絡(luò)、宏觀層面的國(guó)家或地區(qū)合作。科學(xué)合作指的是在一篇論文中同時(shí)出現(xiàn)不同的作者、機(jī)構(gòu)或者國(guó)家/地區(qū),那么我們就認(rèn)為他們存在合作關(guān)系[4]。借助合作圖譜所呈現(xiàn)的信息,對(duì)某些領(lǐng)域的學(xué)者、地域和研究機(jī)構(gòu)之間的合作情況可有一定了解,為了解熟悉相關(guān)主題合作研究的規(guī)模、廣度、區(qū)域分布等提供了便利。

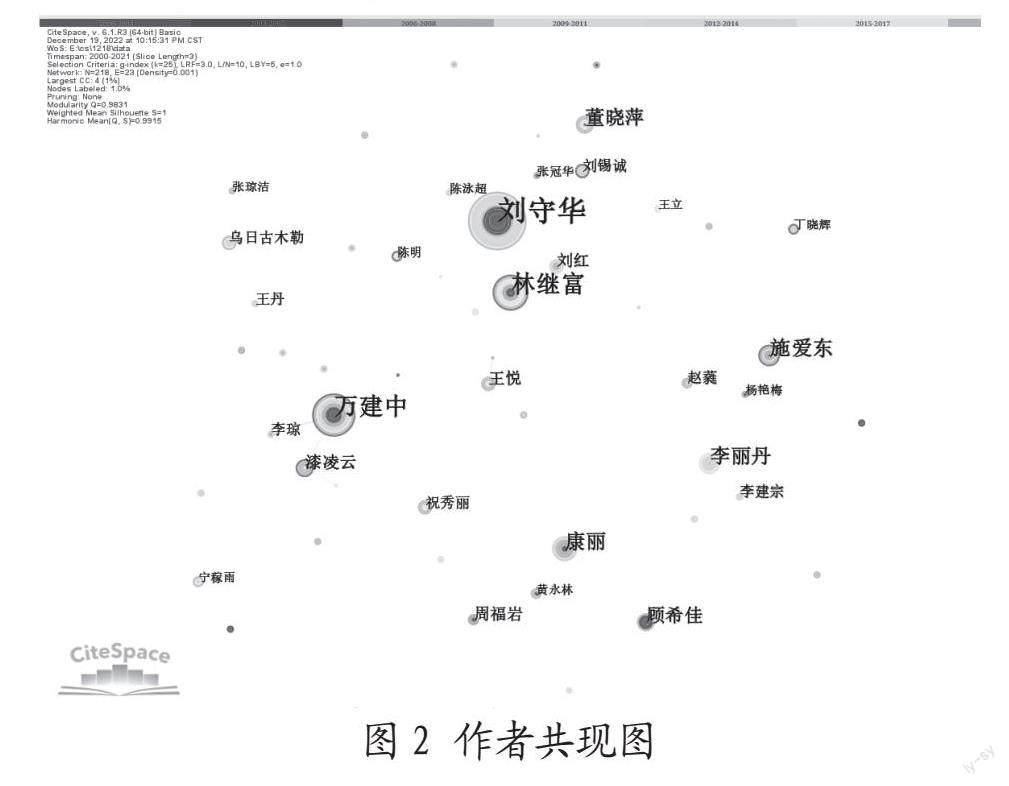

將數(shù)據(jù)導(dǎo)入CiteSpace進(jìn)行預(yù)處理,然后將時(shí)間切片設(shè)置為1年,選取的標(biāo)準(zhǔn)為g-index(k=25),閾值設(shè)定為T(mén)op 50 per slice,即每個(gè)時(shí)間切片提取前50個(gè)節(jié)點(diǎn)。選擇節(jié)點(diǎn)類型為作者的可視化圖譜分析,在控制面板將閾值設(shè)置為3,可得到發(fā)文量≥3的作者共現(xiàn)圖(圖2)。圖片左上角信息欄有相關(guān)參數(shù)展示,其中“N=218,E=23”,N為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)數(shù)量,通過(guò)作者名字的字號(hào)及節(jié)點(diǎn)大小的不同,反映出作者出現(xiàn)頻率的高低,兩者呈正相關(guān);E即連線數(shù)量,不同節(jié)點(diǎn)間有連線,表示作者間存在關(guān)聯(lián)。Density表示網(wǎng)絡(luò)密度,作者共現(xiàn)圖網(wǎng)絡(luò)密度為0.001。

作者共現(xiàn)圖出現(xiàn)了218個(gè)節(jié)點(diǎn),連線僅為23條,整體呈現(xiàn)分散的點(diǎn)狀分布,結(jié)構(gòu)較為松散,網(wǎng)絡(luò)密度低。從圖中也可以直觀地看出各作者之間連線少且可見(jiàn)的連線很細(xì),表明僅在少數(shù)作者間存在合作,如萬(wàn)建中、漆凌云、李瓊等。這說(shuō)明在民間故事研究中,學(xué)者以較獨(dú)立的方式進(jìn)行研究,尚未形成合作網(wǎng)絡(luò),學(xué)術(shù)合作欠缺。這可能和民間故事本身的特點(diǎn)有關(guān),也可能和人文學(xué)科相對(duì)重視個(gè)人思考的研究傳統(tǒng)有關(guān)[5]。

圖2能夠看出有幾位作者的節(jié)點(diǎn)較大,如劉守華、萬(wàn)建中、林繼富等,代表在數(shù)據(jù)中出現(xiàn)的頻率較高,在民間故事研究領(lǐng)域發(fā)文數(shù)量較多。借助CiteSpace展現(xiàn)的作者相關(guān)分析數(shù)據(jù),根據(jù)發(fā)文量從高到低選擇前9位作者的數(shù)據(jù),制成表1。發(fā)表文章數(shù)前9名的作者分別是劉守華、萬(wàn)建中、林繼富、施愛(ài)東、康麗、李麗丹、董曉萍、顧希佳、漆凌云。除這幾位作者外,其他學(xué)者的發(fā)文量在1到5篇之間,結(jié)合圖2可以看出民間故事研究中,少數(shù)核心成員占據(jù)重要地位,發(fā)揮著舉足輕重的作用。如發(fā)文數(shù)量最多、節(jié)點(diǎn)最大的核心作者劉守華。只要談到故事學(xué),無(wú)論用何種方式來(lái)敘述近30年的研究進(jìn)程,劉守華都是一個(gè)繞不過(guò)去的領(lǐng)袖人物。30年來(lái),劉守華發(fā)表了一百多篇故事學(xué)論文,出版了十?dāng)?shù)本故事研究專著,培養(yǎng)了一大批故事研究人才,這在全世界的故事研究者中都是不多見(jiàn)的。劉守華故事研究的成就是多方面的,而其中最突出的成就是故事類型研究,除此之外,故事史研究、宗教文化對(duì)民間故事的影響研究、故事村和故事家的研究這幾方面也有著不斷開(kāi)拓和與時(shí)俱進(jìn)[6]。

三、民間故事研究熱點(diǎn)與演進(jìn)趨勢(shì)

(一)關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖譜分析

關(guān)鍵詞能夠體現(xiàn)文章的核心內(nèi)容,CiteSpace以關(guān)鍵詞作為節(jié)點(diǎn)類型進(jìn)行可視化時(shí),主要是以關(guān)鍵詞為基礎(chǔ)的詞頻和共詞分析。軟件以在文獻(xiàn)信息中提取出能夠表達(dá)文獻(xiàn)核心內(nèi)容的關(guān)鍵詞,或主題詞頻次的高低分布,去進(jìn)一步研究領(lǐng)域內(nèi)發(fā)展演變動(dòng)態(tài)及未來(lái)研究的熱點(diǎn)。在控制面板中選擇展示發(fā)文量≥4的關(guān)鍵詞,可以得到圖3關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖。網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)577個(gè),連線696條,節(jié)點(diǎn)越大表明關(guān)鍵詞出現(xiàn)的頻次越高,越能體現(xiàn)研究的熱度。

同時(shí),表2總結(jié)了2000—2021年間民間故事研究中出現(xiàn)頻次在10次及以上的高頻關(guān)鍵詞,排名依次為民間故事(154)、故事類型(36)、民間文學(xué)(30)、母題(26)、類型(15)、傳承(10)、劉守華(10)。其中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)中心性越高,越能體現(xiàn)其核心地位。綜上可知,民間故事研究從故事研究理論、故事史、故事類型、比較研究、文化傳承等角度多方面展開(kāi)。

(二)關(guān)鍵詞聚類分析

圖3的關(guān)鍵詞較多,CiteSpace關(guān)鍵詞聚類功能的使用可提高總結(jié)研究領(lǐng)域的精確度,將關(guān)鍵詞聚類總結(jié),可以得到圖4的關(guān)鍵詞聚類圖譜。聚類將關(guān)聯(lián)密切的節(jié)點(diǎn)聚在一起,側(cè)重體現(xiàn)聚類間的結(jié)構(gòu)特征,突出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及重要連接,可以揭示研究的大致分類。CiteSpace提供了Q值和S值,Q值即Modularity Q,是網(wǎng)絡(luò)模塊化的評(píng)估指標(biāo),S值即Mean Silhouette,是網(wǎng)絡(luò)同質(zhì)評(píng)估指標(biāo)。如果Modularity Q>0.3,Mean Silhouette>0.7,說(shuō)明網(wǎng)絡(luò)聚類分析所得到網(wǎng)絡(luò)社團(tuán)結(jié)構(gòu)是顯著的,聚類內(nèi)部的同質(zhì)性合理。圖4信息欄中顯示關(guān)鍵詞聚類圖譜的Modularity Q值為0.7608,Mean Silhouette值為0.9615,表明聚類結(jié)構(gòu)顯著是成立的。

按照各聚類從大到小所含數(shù)值逐次減小,選取CiteSpace中展示的前8個(gè)聚類,用相關(guān)數(shù)據(jù)制成表3。表3“聚類內(nèi)代表性關(guān)鍵詞”本文選擇了每一聚類中的前三個(gè)關(guān)鍵詞,其代表性最強(qiáng),通過(guò)所選取的關(guān)鍵詞便于了解核心研究圈對(duì)民間故事的研究領(lǐng)域。表中“故事類型”“類型”“中國(guó)故事類型”“情節(jié)類型”都提示了“類型”這一研究重點(diǎn),與圖5所顯示的關(guān)鍵詞熱度相吻合,對(duì)故事類型的探討是民間故事研究的重點(diǎn)。

(三)關(guān)鍵詞時(shí)間線圖譜分析

聚類間的關(guān)系、某個(gè)聚類中文獻(xiàn)的歷史跨度可以借助關(guān)鍵詞的時(shí)間線視圖展現(xiàn),因此可以從時(shí)間維度上體現(xiàn)該領(lǐng)域的演進(jìn)歷程,反映出不同關(guān)鍵詞間的相互關(guān)系,幫助我們掌握其歷史和現(xiàn)狀。將圖3的關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖轉(zhuǎn)換成關(guān)鍵詞時(shí)間線圖,如圖5所示。

圖5展示了關(guān)鍵詞聚類的時(shí)間線圖譜,橫軸顯示熱點(diǎn)涌現(xiàn)的時(shí)間軌跡,首次出現(xiàn)的圓點(diǎn)代表該聚類首次出現(xiàn)的年份定位,圓點(diǎn)的密度越大表明在某些年份,該聚類的成果增多。如果兩個(gè)圓點(diǎn)相隔較遠(yuǎn),密度低,則表明該聚類的關(guān)注度下降,研究趨冷。“民間故事”與“故事類型”兩個(gè)聚類在2000—2021年間保持了全程的熱點(diǎn),關(guān)鍵詞展示密集并有很好的延續(xù)性,表明這兩個(gè)研究方向一直為學(xué)者所重視,研究熱度不減。而“類型”這一聚類在2005—2012年間沒(méi)有出現(xiàn)相關(guān)的研究熱點(diǎn),在2012年以后出現(xiàn)了相關(guān)的研究,表明研究熱度的回升。同樣的情況也出現(xiàn)在“主題學(xué)”中,2010年后也出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間的研究空白,此時(shí)趨于熱度衰減,在2015年后又出現(xiàn)了熱點(diǎn)的暫時(shí)回升,相關(guān)研究增多。“巧女的故事”在2009年之后也呈現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間的空白,這也展現(xiàn)出其趨冷的研究態(tài)勢(shì),并一直延續(xù)此種狀態(tài),沒(méi)有出現(xiàn)熱度的回升。

(四)關(guān)鍵詞突現(xiàn)分析

關(guān)鍵詞突現(xiàn)是指關(guān)鍵詞在某一時(shí)期突然出現(xiàn),或者使用的頻率突然增加,能夠用它來(lái)反映某一時(shí)間段內(nèi)該領(lǐng)域研究熱點(diǎn)的演化動(dòng)態(tài),預(yù)測(cè)其發(fā)展趨勢(shì)。2000—2021年民間故事研究文獻(xiàn)關(guān)鍵詞突現(xiàn)處理的結(jié)果如圖6所示,Keywords即數(shù)據(jù)中的關(guān)鍵詞,所檢索數(shù)據(jù)的年份為Year,Strength代表突現(xiàn)強(qiáng)度,它以數(shù)值大小反映研究的前沿性,數(shù)值越大則前沿性越強(qiáng)。Begin代表關(guān)鍵詞研究熱點(diǎn)的起始年份,即表示該研究領(lǐng)域在較短時(shí)間內(nèi)成為追蹤熱點(diǎn),End為終止年份。從圖中可以看到“巧女故事”和“敘事”分別從2003年和2007年作為研究熱點(diǎn)持續(xù)了較長(zhǎng)時(shí)間,在所列舉的關(guān)鍵詞中持續(xù)性較為明顯。“民間文學(xué)”與“口頭文本”都是在特定年份有較強(qiáng)突現(xiàn),但并沒(méi)有將此熱度延續(xù)。突現(xiàn)詞圖譜是按照突現(xiàn)時(shí)間由遠(yuǎn)及近的順序排列,因此圖6越靠下的突現(xiàn)詞前沿性越強(qiáng),可在一定程度上預(yù)示著未來(lái)研究發(fā)展的趨勢(shì)。“故事類型”從2018年開(kāi)始成為突現(xiàn)詞并且熱點(diǎn)一直持續(xù)到2021年,是目前民間故事中前沿性最強(qiáng)的主題。

四、結(jié)語(yǔ)

研究工具的使用,能夠?yàn)檠芯空咛峁┍憷1疚幕贑iteSpace軟件,通過(guò)年發(fā)文量趨勢(shì)、作者分布、關(guān)鍵詞聚類、突現(xiàn)詞等信息對(duì)2000年到2021年民間故事研究進(jìn)行了簡(jiǎn)單梳理。

綜上所述,2000年至2021年中國(guó)民間故事的研究經(jīng)歷了快速上升到2006年達(dá)到高峰,接著發(fā)文量下降,再到平穩(wěn)波動(dòng)的發(fā)展過(guò)程。民間故事研究形成了核心研究隊(duì)伍,學(xué)者以較為獨(dú)立的方式進(jìn)行研究,學(xué)者間合作較少。民間故事研究從故事研究理論、故事史、故事類型、比較研究、文化傳承等多角度開(kāi)展。通過(guò)關(guān)鍵詞突現(xiàn)可知,故事類型是目前民間故事研究中前沿性最強(qiáng)的主題,也是未來(lái)的研究趨勢(shì)。除了對(duì)于“故事類型”“敘事”等結(jié)構(gòu)化的分析外,以關(guān)鍵詞“巧女故事”為代表的對(duì)于特定故事類型的研究、以“云南”為代表的對(duì)于特定地域的民間故事研究及以“滿族”代表的對(duì)于特定民族的民間故事的研究也有期待成為日后的研究熱點(diǎn)。

參考文獻(xiàn):

[1]劉守華.故事學(xué)綱要[M].武漢:華中師范大學(xué)出版社,2006:1.

[2]漆凌云.中國(guó)民間故事研究史論1949—2018[M].北京:中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社,2019:19.

[3]陳悅,陳超美,劉則淵,等.CiteSpace知識(shí)圖譜的方法論功能[J].科學(xué)學(xué)研究,2015,33(02):242-253.

[4]李杰,陳超美.CiteSpace:科技文本挖掘及可視化[M].北京:首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社,2016:180.

[5]李鶴.《民間文化論壇》40年故事研究成果數(shù)據(jù)分析[J].民間文化論壇,2002(05):77-89.

[6]施愛(ài)東.故事學(xué)30年點(diǎn)將錄[J].民俗研究,2008(03):20-48.

作者簡(jiǎn)介:

羅華鑫(1994.5-),女,漢族,河南焦作人,碩士,中國(guó)文化遺產(chǎn)研究院,研究方向:漢語(yǔ)言文字學(xué)。