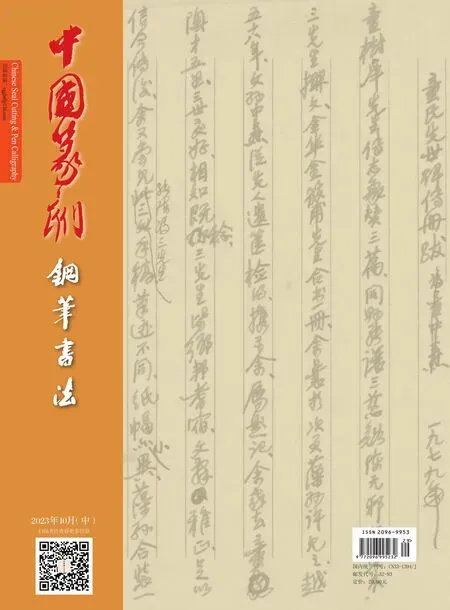

米芾《盛制帖》結字賞析與臨摹圖解

西泠印社出版社 潘云娟

2023年12月(371 期)競臨:米芾《盛制帖》

米芾(1051—1107),初名黻,字元章,時人號“海岳外史”“襄陽漫仕”,自號“鹿門居士”。北宋著名書畫家、鑒定家、收藏家。襄陽(今屬湖北)人,后遷居丹徒(今江蘇鎮江)。曾任校書郎、書畫學博士、禮部員外郎,故人稱“米南宮”。米芾天資高邁、人物蕭散、好潔成癖,世號“米顛”。善詩,工書法,擅篆、隸、楷、行、草等書體,且精于鑒別,長于臨摹古人書法,達到亂真程度,書畫自成一家。蘇軾、米芾、黃庭堅、蔡襄并稱“宋四家”。

《盛制帖》,紙本。縱27.4 厘米,橫32.4 厘米,北京故宮博物院藏。此帖也是米芾寫給蔡天啟的尺牘。小行草,筆勢飛動,形態曼妙。

釋文:

盛制珍藏榮感日夕 為相識拉出遂未得前 見寒光之作固所愿 也一兩日面納次黻頓首 天啟親

臨習要領:

盛:上合下開,中間緊密,左伸右展。左撇略斜而長,重起曲收,平拖輕收,形態較長。上橫短斜,收筆牽絲下帶寫橫折鉤,橫長折短鉤含蓄,豎畫略長,橫折稍寬,內兩短豎弧斜,與橫折相交,以求中密,下橫長而上斜,收筆向右上挑,與斜鉤呼應,斜鉤起筆逆鋒與橫的右部相交,收筆比左撇略低,調鋒出鉤含蓄,出游絲接寫弧撇,最后一點粗重,在橫與折之間。

制:上下錯位,一正一斜,下部右傾,字形動蕩。撇橫連寫,中橫偏左部,收筆連左豎,勢斜形曲,橫折鉤較短小,橫上斜而折筆細輕,出鉤含蓄,中豎略向右下斜,收筆向上挑出連寫右部短豎,斜而似點,豎鉤短縮為斜弧豎。下部“衣”一點省減,橫畫上仰,接寫弧撇,豎提略斜,挑向右上較多,與短撇相接,最后一捺取反勢,向右下遠出。

珍:左窄右寬,左低右高,左收右放,左密右疏。左部縱伸橫縮,用筆粗重,首橫短斜,接寫豎畫,長而粗壯,收筆向左上挑,第二橫短,第三橫變挑,兩筆連寫而形似點挑。右部撇高捺低,捺取反勢而收筆牽絲下帶,三撇連寫,有直曲、長短變化,上下對正,“珍”字左右之間留空較多,疏密對比巧妙靈動。

藏:“蔵”古同“藏”。草字頭先寫兩點再寫長橫,下部先撇后橫,再寫中豎,短橫與短豎連寫,橫折與后面短橫、短豎、最后一橫連寫,筆畫短小者雖連而不亂,最后短橫的收筆向上挑,與斜鉤呼應,中間以細絲相連,斜鉤長而縱伸,使不出鋒,撇直點高,點居第二橫之收筆處。整字上緊下松,左收右放,中間密而左右疏。

榮:這是草法,上部兩個“火”用省減筆法,兩點合寫似一橫,撇、點合寫似一豎,筆順應先橫后縱,右上橫被重疊,似一撇點,收筆向左下帶出,與點連寫,再接橫鉤,點粗重,橫上斜,鉤長拖而轉寫下橫,斜而上弧,牽絲寫豎鉤,向左上出鉤后折回連寫一點,最后一點偏右,與其他筆畫均相離較遠。上下錯位,欹側中求平衡。

感:先寫左撇,形長微曲,上橫切入,短平而收筆與下橫連寫。“口”用草法,用筆略重而相疊,收筆實連下點,形似弧撇。臥鉤與后兩點連寫,弧形分布,最后一點牽絲上挑與斜鉤呼應,位置偏右,與橫相接,若即若離以留空,撇弧而位置靠下,點粗壯有力,正對撇上,與其他筆畫相距甚遠,營造大空間。

日:筆畫少而字形小,形態窄長,首豎略長而向右下微斜,橫折的橫上斜明顯,折筆呈向勢,圓轉上連內短橫,與下橫連寫,牽絲與下字第一筆相連,左豎低而右折高,有動態感。

夕:字形斜長,上收下放。撇承上牽絲,先細后粗,折筆寫橫撇,橫比首撇略短,向右上斜,調鋒后寫撇,長而有弧度,前段略粗而勻稱,后段漸輕,平出收筆,點長而居下撇中部,與之相交,點的起筆在兩撇收筆處中間,這樣左右均有參差錯落之變化。

為:草書“為”用省減法,合并同類項,三個橫折減去兩個,只保留一個橫折鉤,四點省去三點只保留一點。第一點與撇連寫,點取橫勢,撇取縱勢,輕細收筆,橫折鉤重起輕收,側落方起,鋪毫重按,轉中鋒行筆,圓轉弧行,與撇之直勢呼應,一直一曲,點側居中與兩畫相接搭。

相:草書“相”左右相連,對比明顯,最后一筆的收筆向左下牽絲。首橫長斜上仰,豎與橫的右段相交,豎畫出鉤與下筆相連,撇、點連寫為一弧筆,再接寫右部橫折,圓轉向左下,再寫末橫,短小似點,收筆下帶。左放右收,左高右低。

識:“識”的草法與繁體楷書從字形上看區別較大,言字旁似一豎,中間和右邊的左右結構變成上下結構,“音”部用兩撇折取代。起筆承上筆意,斜入縱行,收筆調鋒向右上挑出,牽絲與右上相連,兩撇折形短線勻,接寫橫畫,上斜幅度很大,接寫斜鉤,曲斜向右下伸展,出鉤弧上,接寫撇畫,長而偏下,最后一點偏右高懸。

拉:左放右收,上開下合。左部筆畫少而形態大,右部筆畫稍多而形態小,行書在處理左右筆畫不同的字時,通常反其情而為之,突出疏密對比。提手旁豎鉤長而微向右下斜,左右之間留空,“立”一筆而成,點長橫短,中間兩點相連取縱勢,最后一橫偏左。整體向左下斜,形成上開下合之勢,動中求平穩。

出:先寫中豎,露鋒尖起,按筆下行,豎折豎短橫長,短豎向右下斜,橫向左上斜,右短豎接橫末,向左下斜,并與下部左豎相連,下橫比上橫長,最后一豎似撇,伸長左下方。

遂:“遂”字取縱勢,兩點分得較開,上開下合,撇點較長并與下橫相連,橫又與下撇和彎鉤連寫,形成“蛇”形線,曲勢優美。兩短撇一直一曲,一輕一重;右部撇與點省減成一點,遠離彎鉤,留出較大空間,以顯參差錯落。走之旁則以豎彎代替。整字流暢空靈,上松下緊。

未:上小下大,上收下放。首橫縱落平行,取上仰之勢,收筆牽絲映帶,下橫長而上揚,起重收輕,細絲連寫豎畫,略向右下斜,收筆出鉤向左上連寫左點,粗重上斜,挑出與右點相連,取橫勢行筆,收筆向左下帶步,形態較長,與下一字首筆實連。

得:草書雙人旁省減似一豎,有相向之弧勢,右部似橫撇彎鉤狀,橫細而輕,撇漸按有變化,轉筆寫彎鉤,先向右下再轉向左下,弧勢明顯,最后連寫一點,不出鋒,整字中間大片留空,左低右高,疏密對比明顯。

前:在整行中位置偏左,字形欹側取勢,上部向左下斜,下部偏右。兩點左低右高,筆斷意連,橫畫偏左,左低右高,斜度較大,收筆向左下連寫弧豎,橫折鉤橫輕豎粗,鉤向左下斜,內兩短橫連寫為點、提,與右短豎相連,短豎似點,挑向右上寫豎鉤,豎短鉤長,鉤向左下方撇出。

見:上部取縱勢,下部取橫勢,中間筆畫間距小而緊密,上下留出空間較大。首豎長而略呈弧形,橫折在左豎的上方起筆,收筆與左豎基本對齊。內兩橫靠近居中,上部留空,下橫偏左,與左豎相交,與右豎相接,橫末接寫撇,直挺下斜,收筆含蓄,豎彎鉤豎短橫長,出鉤向上,左收右放。

寒:字形窄長,重心略偏左下。寶蓋頭寬舒空靈,中間緊密,下部撇伸點收,大片留白。整字疏密對比強烈。首點直下,左點略長取縱勢;橫鉤弧勢較大,出鉤長伸,與下豎連寫,也呈弧勢;右豎略短,三橫靠緊,間距很小,長短稍有參差,由平漸斜,橫末接寫撇,直向左下;捺畫平而取反勢,收筆下帶連寫兩點。

光:豎畫承點末連寫,有弧度且形態較長,兩點靠近中豎,與橫連寫,用筆較重。橫末接寫撇,長而弧行,收筆不出尖,急回上帶寫豎彎鉤;豎斜向右下,鉤變一斜上的弧線,向右上伸展。“光”字上緊下松,左收右放,上密下疏。

之:上字外放,“之”字則內收,三筆之間筆斷意連。首點側臥,起重收輕,橫撇弧行,橫畫起重收輕,呈上仰之勢,撇取向勢,均有一定的弧度,捺畫收則短,且不向右出捺腳,形似一點,起輕收重,與上點正好反其情。

作:起筆自上一字之末筆收筆下帶,先俯后仰進行不同弧度的行筆,輕起重收,微出鋒向上,再縱落寫豎,撇長豎短,豎取背勢,收筆牽絲向右上與右短撇相接,撇縱橫斜,兩筆相連,橫末接寫豎畫,略向左下斜,左右兩豎上開下合,最后兩短橫連寫成弧筆,形似橫折鉤,出鋒下帶,與下一個字首筆相連。

固:豎承上一字末筆帶下,形態較斜,收筆向左上出鉤,再寫橫折,兩筆之間斷開,筆意相連,橫的起筆部分與豎相交,轉折處圓轉弧行,收筆向左下拖,內容偏左,內橫起筆接左豎,橫末上挑寫中豎,與下“口”的豎并用,橫折和橫連寫,收筆帶下寫最后一橫,與左右兩豎依然均相離,以留大片空白。

所:行書中撇往往逆寫,自左下向右上斜,似與橫畫相近,首撇上仰,左撇似豎,起輕收重,呈向勢弧行,橫折和橫由相接變相交,似豎鉤連挑,并與右部連寫,中間這段似撇,連寫豎畫,再宛轉寫橫,收筆向左下帶出。

愿:左右結構的字為了加強對比,筆畫之間多少不同使空間的大小及密疏產生變化。該字左放右收,左大右小,左右之間大量留白,但筆意依然連貫。橫撇長伸向左下,豎與撇相接,橫折有弧度,撇弧行后上挑連寫點,點收筆向右上挑,右部橫短平,折筆向左下,形態比橫長,再轉向右下,最后一橫短而似點,沉穩收住。

也:橫折鉤的橫特別長,且上斜幅度較大,折短且角度小,收筆上挑寫中豎,有一點弧度,形態較短。豎彎鉤行書中常寫成斜向的豎提,豎向右下斜,起輕行重,收筆快速向右出鋒。“也”字左放右收,字形寬扁,縱向線條呈上開下合之勢。

一:遠離上一字“也”,而與下一字“兩”略近。起筆露鋒縱落后,轉向右下略按,再向右行筆,漸提收筆,使不出鋒,從下部邊緣看,有一道明顯的弧線。“一”取仰勢,宛轉流暢。

兩:草書“兩”的寫法與行書相差很大。先寫一橫,取平勢,不宜太長,橫畫收筆向左上挑出,接合豎畫,略向左下斜,豎末連寫橫折鉤,取縱勢,橫折鉤呈弧形,出鉤向左上,最后兩筆是撇與反捺,往往連寫,反捺長而穿插勾畫。

日:起筆承上一筆收筆,向左下帶出寫豎,角度較斜,似一長斜撇,收筆折向右上寫橫折,轉折處圓潤,向左下斜行,收筆向左上環繞一圈后出鋒向下收筆。字形斜長,左收右放,上部空間大,下部則收緊。

面:上字斜長而小,“面”字大而寬扁。第一筆有四筆連寫,草法中常用此法。橫、撇、豎、橫這四個筆畫通過兩次轉折而成,橫向右上斜,撇向左下接豎,一條有向有背的弧線,最后一橫斜上。橫折則橫長豎短,也似一條弧線,兩豎居中,分割均稱,稍粗重,兩短橫連寫似一點。“面”字中間密左右疏,斜中求正。

納:草書絞絲旁的寫法與行書子字旁相似,橫撇彎鉤連寫平提,上緊下松,提向右上后與橫折鉤連寫,取橫勢,橫長折短,出鉤向左上環繞,接寫撇畫,取縱勢,橫末接點。“納”字左縱右橫,左低右高。

次:左低右高,左收右放。兩點連寫,首點側下,收筆下帶寫挑點,挑出部分重疊較多,出鋒不明顯,右部撇畫短斜,接寫橫撇,橫短撇略長,下部撇畫取縱勢,弧度較大,最后一點靠下,與撇相接,支撐重心。

黻:草書的寫法較特別,先寫兩點再寫一豎,收筆向左上牽絲連帶寫短橫,再寫一橫點,再多左邊一豎,收筆向右上寫一長橫,并與右部相連,向左上牽絲后寫長弧撇,由輕漸重,撇轉向左上方寫一捺,用反捺。

頓首:草書往往將兩個字連寫,先橫后豎,橫短豎長,略向左下斜,圓轉弧形向右上,再折筆遞行向左,再折返向右上弧行,與豎相交后再轉向左下斜行,最后以“豎彎鉤”的形態收筆,鉤向字心,猶如長長的尾巴。中間密結環繞,上下舒展。

天:“天”字的草書首橫特粗重且平,下一筆與橫斷開,三撇相連,角度稍有微小變化,連接處先轉后折,長度不一樣,使左右參差錯落,造型上進行了上橫下縱的變化,上收下放,中側并用,酣暢淋漓。

啟:與“天”之末筆連寫,橫短撇長,用筆快捷,稍有枯燥,撇略有向背變化,收筆戛然而止,橫折短小,向左上環繞與右部連寫,橫折折撇向右下斜,牽絲下帶后寫“口”部,豎短橫長,收筆向左下撇出。字形夸張,收放強烈。

親:首橫短平,連筆寫下橫,收筆向上挑出接寫豎鉤;出鉤先向左下再轉左上,提畫與右部相連,速度快而筆枯;橫折向左下,環繞寫撇,取縱勢,末端接寫橫鉤,向右伸展,出鉤外展向右上,左收右放,左密右疏。

(參考形式)