專科護士主導的協同康復干預模式聯合親情干預在老年帕金森患者中的應用

楚雅欣,白亞娟,趙 玉,張曉宇

(鄭州大學第一附屬醫院 河南鄭州450000)

帕金森作為一種較為常見的老年神經系統退行性疾病,與神經系統老化、遺傳、環境等多種因素相關[1]。該疾病具有較為顯著的運動功能障礙表現,如禁止性震顫、運動遲緩、肌肉強直等,還時常伴有消化系統功能異常、睡眠障礙、焦慮抑郁等負性情緒[2]。若帕金森患者在病情發展中可逐漸喪失基本的生活自理能力,而語言障礙及吞咽障礙影響患者的正常進食,引發營養不良等并發癥。日益嚴重的負性情緒累積會使患者陷入抑郁狀態,導致患者自我效能下降,進而影響其在后續治療過程中的積極性和依從性。專科護士指的是在某臨床護理領域具有強大理論知識、豐富臨床經驗及精湛的護理技術的精英型護理人員;相較普通護理人員,更加擅長處理臨床疑難病癥的相關工作[3]。協同康復指的是協調了兩個或兩個以上不同的資源及個體,目標一致地完成某一共同任務的過程。這種康復干預模式突破了傳統護理模式中參與人員單一的局限性,綜合了護理人員、主治醫生、康復科及精神科醫生的醫學機能及家屬的輔助作用,因而具有較高的研究價值[4]。親情護理干預通過營造溫馨舒適的就診和住院環境、充分的關心體貼為患者提供親情陪護措施[5]。本研究旨在探討專科護士主導的協同康復模式聯合親情干預在帕金森患者中的應用效果,以期為帕金森患者護理方案的選取提高參考依據。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 回顧性分析2022年1月1日~2023年1月31日我院收治的96例老年帕金森患者。納入標準:①符合帕金森病的診斷標準[6]者;②年齡≥65歲者;③患者具有基本的理解、配合能力,能夠在醫護人員的幫助下完成相關測評。排除標準:①合并其他疾病引起的運動功能障礙、肌肉強直等臨床癥狀者;②患者在確診前即存在焦慮抑郁癥狀、抑郁癥疾病史;③在入院治療前3個月內曾自行服用精神類藥物者。將2022年1月1日~2022年7月31日收治的47例患者作為對照組,男25例、女22例,年齡67~81(74.66±3.57)歲;體質量指數(BMI)(20.56±1.49);病程(6.05±1.28)年;肌強直型21例,震顫型17例,混合型9例。將2022年8月1日~2023年1月 31日收治的49例患者作為觀察組,男26例、女23例,年齡66~82(74.86±4.08)歲;BMI(20.37±1.55);病程(6.14±1.33)年;肌強直型24例,震顫型15例,混合型10例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會審議并批準通過。

1.2 方法 對照組接受常規護理干預。保持患者住院環境良好;對患者日常飲食及生活作息給予專業化指導;主治醫生結合患者實際情況及輔助檢查指標對為患者開具處方并指導用藥。護理人員對患者及家屬給予健康教育,告知患者帕金森的基本臨床癥狀、常見并發癥及日常生活中的常規注意事項。護理人員定期關注患者精神狀態,并詢問是否存在生理性不適,及時向臨床醫生告知患者情況。觀察組接受專科護士主導下的協同康復干預聯合親情干預護理。①組建專科護士指導下的協同康復聯合親情干預護理小組:該小組成員包含專科護士2名、責任護士3~5名,主治醫生、精神科醫生、康復科醫生各1名。首先,專科護士和臨床醫生全面評估帕金森患者的綜合情況,充分考察患者既往病史、家庭環境、生活作息習慣及既往用藥史。根據其發病特征、基礎疾病,結合循證素材及既往案例制訂最為優化的臨床干預與護理措施。對存在明顯運動功能障礙的患者,制訂系統化的康復訓練方案,對按計劃完成訓練的患者給予獎勵。②入院教育:對患者及家屬進行細致的醫學教育與知識科普,結合文獻資料、多媒體演示、護理小組成員現場指導等多種方式進行教育。若帕金森患者已存在溝通交流困難者,則在家屬的協助下與患者進行日常交流互動。③心理干預:在精神科醫生的輔助下定期評估患者心理狀態,對存在明顯社交障礙、運動功能受限、焦慮抑郁等負性情緒者給予專業心理干預,通過改善住院環境、播放舒緩輕音樂等多種方式促進患者進行放松。了解患者患病前的興趣愛好,通過溝通交流激發患者對日常生活的熱情,幫助其樹立積極面對疾病的自信心。④親情干預:護理小組成員模仿家庭成員扮演的角色,對患者進行一對一陪護,向患者表達充分的關懷、愛護,日常詢問其需要并結合其個性化需求滿足其心理需要;與家屬充分溝通,了解患者日常喜好,鼓勵患者表達內心痛苦情緒并給予充分的安慰與鼓勵。與患者日常溝通和交流發現其情緒變化,對焦慮、抑郁等心理問題進行及時排查,同時在精神科醫生的指導下給予日常心理狀態評估。

1.3 觀察指標 ①采用帕金森評分量表(UPDRS-Ⅲ)[7]評價患者干預前后運動功能,該量表共14個條目,總分56分,得分越高表示運動功能障礙越明顯。②采用Berg平衡量表(BBS)[8]評價患者干預前后平衡能力,該量表總共包含14個條目,每個條目評分0~4分,得分越高表示患者的平衡功能越好。③采用焦慮自評量表(SAS)、抑郁自評量表(SDS)[9]評價患者干預前后焦慮、抑郁情緒,每個量表包含20個條目,每個條目評分1~4分,總分80分,得分越高表示焦慮、抑郁癥狀越嚴重。④采用健康調查簡表(SF-36)[10]評估患者生活質量,量表包括生理職能、生理功能、精神健康及情感職能4個維度,每個維度根據其評分標準及換算公式進行評分,評分越高表示生活質量越高。⑤采用自護能力測定量表(ESCA)[11]評價患者自我護理能力,該量表包括自我概念、自護責任感、自護技能、健康知識水平4個維度,計43個項目,單項評分為0~4分,總分172分,分值越高表示自我護理能力越強。⑥采用醫院自制的滿意度調查問卷評估家屬對就醫體驗的滿意情況,該調查問卷每個維度共包含10個題目,總分100分,評分≥80分為滿意,計算上述研究對象人數占據全部研究對象的百分比即家屬滿意度。

2 結果

2.1 兩組干預前后UPDRS-Ⅲ、BBS評分比較 見表1。

表1 兩組干預前后UPDRS-Ⅲ、BBS評分 比較(分,

2.2 兩組干預前后SAS、SDS評分比較 見表2。

表2 兩組干預前后SAS、SDS評分比較(分,

2.3 兩組SF-36評分比較 見表3。

表3 兩組SF-36評分比較(分,

2.4 兩組ESCA評分比較 見表4。

表4 兩組ESCA評分比較(分,

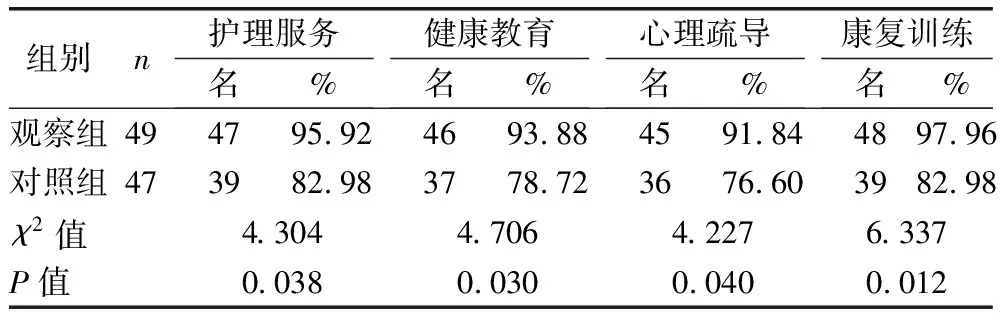

2.5 兩組家屬對護理服務滿意度比較 見表5。

表5 兩組家屬對護理服務滿意度比較

3 討論

帕金森病在65歲以上老年群體中較多發,除了疾病的發生與年齡的增長存在密切關聯外,遺傳因素、環境因素、機體氧化應激反應等均可能成為帕金森病發病的誘因[12]。雖然帕金森的主要臨床癥狀不致命,但伴隨著運動功能、咀嚼功能及消化功能的異常加重,患者常發生不同程度的并發癥,對其自身生命安全造成極大威脅。在應對帕金森病主要的治療方案中,抗膽堿能藥物、金剛烷胺等藥物治療占據主導地位[13];然而,由于帕金森病患者常伴隨不同程度的焦慮、抑郁等負性情緒,因此,在采用常規治療方案的同時,使用更具人文特色及個性化需求的護理服務模式對其進行充分的心理干預是十分重要的。本研究主要探討專科護士主導的協同康復干預模式聯合親情干預應用于老年帕金森患者的臨床效果,旨在為帕金森患者制訂護理方案發揮一定的參考價值。

本研究結果顯示,干預后,兩組UPDRS-Ⅲ低于干預前(P<0.05),BBS評分高于干預前(P<0.05),且觀察組優于對照組(P<0.01),表明觀察組接受干預后的運動功能及平衡能力均獲得了更顯著的提升。分析其原因:專科護士主導的協同康復干預模式通過整合各類醫療資源、制訂專業性強的目標計劃,并逐步逐項落實,從而對帕金森患者的運動障礙等癥狀的改善發揮著更加顯著的作用[14]。專科護理人員具有相對豐富的臨床實戰經驗及理論基礎,在應對患者的主要癥狀的同時,結合循證醫學的處理模式及患者個性化需求,為其提供更加細致的護理服務。另外,協同護理干預模式充分利用了精神科、康復科、營養醫學等多領域的醫學理念,避免了由于護理人員專業領域的局限性在護理過程中造成的短板。由于帕金森患者獲得了更全面的康復措施、營養支持及風險因素的評估和預防,因此其康復情況優于對照組。

本研究結果顯示,干預后,觀察組SAS、SDS評分均低于對照組(P<0.01),說明專科護士主導的協同康復干預模式聯合親情干預應用于老年帕金森患者中,可緩解焦慮、抑郁狀態。分析其原因:專科護士主導的協同康復干預模式聯合親情干預通過模擬患者與家屬之間的親密關系,讓患者感知到周圍人群對其的關懷和愛護,從而增加其自我認同及歸屬感。孫趙娜等[15]將親情干預模式應用于產后抑郁癥患者,發現親情干預可有效提升患者的自我照護能力及精神狀態,同時消除不良情緒,與本研究結論一致。另外,專科護士主導的協同康復干預模式充分發揮了精神科醫生及心理學指導對患者負性情緒的干預作用。在患者與醫護人員的溝通交流中,自身對疾病的認知獲得到提升,因而有助于緩解負性情緒。綜合上述多方面原因,觀察組焦慮、抑郁等負性情緒改善情況優于對照組。

本研究結果顯示,觀察組ESCA、SF-36各維度評分均高于對照組(P<0.01)。分析其原因:專科護士主導的協同康復干預能在護理措施及生理學機制對老年帕金森患者臨床癥狀的改善發揮作用;而親情干預護理能夠在心理及精神層面改善患者狀態,激發患者戰勝疾病的積極性,與羅歡等[16]研究結果一致。總之,在良好的心理狀態及積極配合治療的情況下,患者的生活質量及自我照護能力均獲得提升。本研究的不足之處在于,所選取的病例數有待進一步擴增。另外,研究對象的基線資料也有待進一步完善。受限于回顧性研究的局限性,研究過程中的環境因素及物料因素對試驗設計的影響,因此,最終結論難免存在一定偏差,更確切的研究結論還有待大樣本數據以及前瞻性研究的證實。