風險預警理念的干預策略在經外周靜脈輸注喹諾酮類藥物患者中的應用

陳菲菲,王偉平,林志芳

(1.廣州市第十二人民醫院 廣東廣州510420;2.廣東省中醫院;3.廣州市白云區嘉禾街社區衛生服務中心)

喹諾酮類藥物在臨床上可廣泛用于各種感染治療,具有廣譜抗菌、殺菌力強、作用迅速、與其他抗生素之間無交叉耐藥性、給藥方便及價格適中等特點[1]。臨床上主要用于治療泌尿系統感染、呼吸道感染、膽道感染、皮膚和軟組織感染等,是醫院使用較多的一類抗菌藥[2]。其給藥途徑為靜脈給藥,由于喹諾酮類藥物對血管的刺激性較強,易導致患者發生靜脈炎,引起局部水腫,不僅增加患者的痛苦,還影響護理工作的正常進行[3]。因此如何預防及降低喹諾酮類藥物輸液靜脈炎的發生就顯得尤為重要。風險預警理念的干預策略是一種新型的護理方式,是指對護理服務全程進行護理動態監測,并對并發癥及不安全事情進行分析、預警,為醫院預防風險、解決問題提供可靠依據,進而確保護理工作有序進行[4]。本研究主要探討風險預警理念的干預策略在經外周靜脈輸注喹諾酮類藥物患者中的應用效果。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 將2020年10月4日~2021年2月7日單純經外周靜脈輸注喹諾酮類藥物、意識清楚且行常規護理的患者40例作為對照組,將2021年2月8日~10月31日單純經外周靜脈輸注喹諾酮類藥物、意識清楚且行風險預警理念的干預策略的患者40例作為實驗組。納入標準:①符合喹諾酮類藥物輸液標準[5]者;②患者及家屬知情同意;③意識清楚,溝通能力良好者。排除標準:①合并肝、腎等器官功能異常嚴重不全者;②凝血功能異常者;③長期臥床、難以自理者。對照組男16例、女24例,年齡20~75(39.80±13.35)歲;受教育程度:小學及以下10例,初中、高中21例,大專及以上9例。實驗組男17例、女23例,年齡19~75(44.23±13.68)歲;受教育程度:小學及以下12例,初中、高中18例,大專及以上10例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。本研究符合《赫爾辛基宣言》相關倫理原則。護理人員共21名,均為女性,年齡28~54(40.95±10.16)歲;職稱:副主任護師1名,主管護師10名,護師9名,護士1名;受教育程度:本科14名,大專5名,中專2名。實施前后護理人員均為同一批人員。

1.2 方法 對照組采用常規護理。確認患者信息并明確有無喹諾酮類藥物過敏史、禁忌證,加強輸液藥品質量與用量管理,加強巡視,如輸液過程中出現不良反應時應立即停止輸液,避免損傷靜脈,告知家屬及患者靜脈輸液的注意事項,并對喹諾酮類藥物出現的風險及可能導致的靜脈炎等知識進行健康教育。實驗組采用風險預警理念的干預策略,具體措施如下。①成立風險預警理念小組:組織優秀的護士成立小組,由資歷較高的護士擔任組長,負責組內整體工作部署,并了解風險預警理念的干預策略的意義及價值,各護士明確自己的工作內容、工作職責,護理規章制度與護理流程,提升護士風險預警理念意識、風險預見能力。②明確患者風險:組長帶領小組成員通過互聯網搜索相關資料,以“喹諾酮類藥物輸液性靜脈炎”“對策”“風險”為關鍵詞,共同學習相關資料,將資料內容與患者實際年齡、病史、穿刺部位、藥物輸液量、靜脈輸液穿刺方式等情況相結合,篩選出患者的風險因素,并結合醫院實際制訂輸液風險措施。③強化護理機制:結合喹諾酮類藥物藥敏案例,建立完善的管理機制、風險事故暴露機制,并結合實際,建立轉診機制、護理文書機制、消毒護理機制,護理人員需按照護理制度嚴格進行靜脈輸液操作,輸液前仔細核對藥品名稱、劑量,有無禁忌。④強化風險預警管理培訓:對基本知識理論、輸液操作程序、輸液安全風險評估、防御性技術等加強培訓,并通過定期考核來保證培訓效果,考核程序和績效掛鉤;明確輸液步驟,做好無菌操作;明確喹諾酮類藥物之間有配伍禁忌,掌握用藥的注意事項;穿刺時,選擇容易穿刺、方便固定的靜脈進行;輸液過程中,為患者調整舒適的體位,如在輸液過程中出現不良反應,應立即終止輸液。⑤輸液管理:加強輸液巡視,每10~30 min巡視1次,包括患者靜脈輸液周圍皮膚顏色、血管是否疼痛、存在局部水腫等情況進行仔細詢問及查看,如有液體滲漏,需要及時處理,避免靜脈壁受到損失及回血情況出現;加強老人的輸液管理,在實施中不斷評估實施效果,針對新風險因素及時給予反饋。加強與患者、家屬溝通,采用通俗易懂的語言闡述喹諾酮類藥物輸液靜脈炎的相關知識、注意事項,提高患者對輸液靜脈炎風險因素的認知水平,以降低其風險發生率,避免因輸液風險引起靜脈炎而導致護理糾紛。

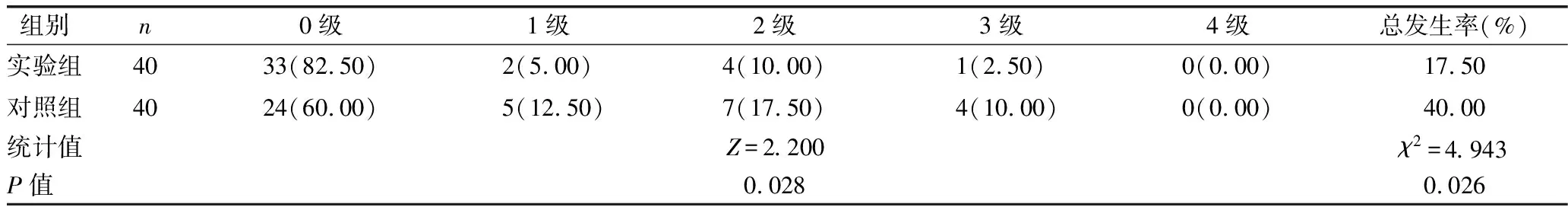

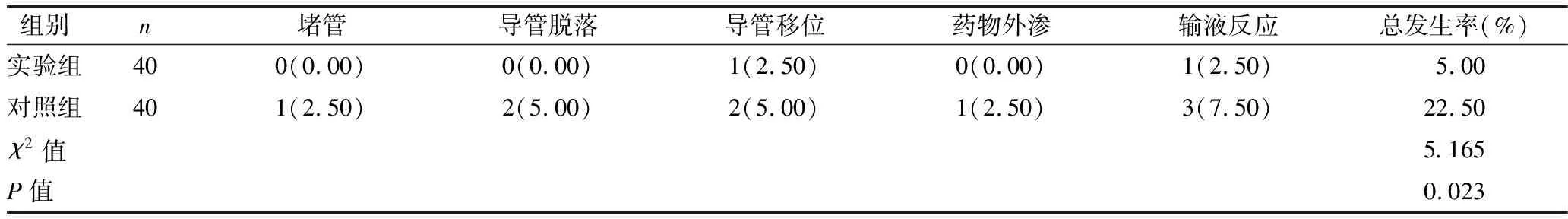

1.3 觀察指標 ①比較兩組靜脈炎發生情況:采用美國靜脈輸液護理學會靜脈炎程度的判斷標準判定[6]。0級:無癥狀;1級:穿刺部位有紅斑,伴有或不伴有痛感;2級:穿刺部位疼痛,有紅斑和/或水腫;3級:穿刺部位疼偏,有紅斑,條紋形成,靜脈條索;4級:穿刺部位疼痛,有紅斑,條紋形成,靜脈條索長度>2.54 cm,膿液流出。②比較兩組輸液期間并發癥發生情況:靜脈輸液期間并發癥發生包括堵管、導管脫落、導管移位、藥物外滲、輸液反應等。③比較實施前后護理質量:院內組織護理質量評分考核,評分內容包括科學輸液、檢查巡視、病情觀察、風險防護、正規操作、溝通交流,分數越高表示護理質量越好。④比較實施前后護理人員風險意識情況:采用風險意識調查表進行評估[7],主要包括風險處理能力、風險管理意向、風險因素意識、風險管理意識4個維度,各維度5個條目,評分為0~20分,得分越高表示風險意識認知程度越好。

2 結果

2.1 兩組靜脈炎發生情況比較 見表1。

表1 兩組靜脈炎發生情況比較[例(%)]

2.2 兩組輸液期間并發癥發生情況比較 見表2。

表2 兩組輸液期間并發癥發生情況比較[例(%)]

2.3 實施前后護理質量比較 見表3。

表3 實施前后護理質量比較(分,

2.4 實施前后護理人員風險意識評分比較 見表4。

表4 實施前后護理人員風險意識評分 比較(分,

3 討論

喹諾酮類藥物目前在醫院抗生素的使用中排在第2位[8],可用于治療呼吸道、胃腸道、泌尿系統、皮膚的組織革蘭氏陰性細菌感染[9]。臨床上在使用時常采用靜脈注射滴注類喹諾酮類藥物,但喹諾酮類藥物具有藥物毒性反應,對血管內皮細胞具有刺激性從而產生炎性反應而發生輸液性靜脈炎,增加靜脈管道堵塞風險及穿刺失敗率,增加患者痛苦[10]。為預防靜脈炎的發生,采取有效的干預措施是十分有必要的。風險預警理念的干預策略是護理人員明確存在的問題與影響因素,要求護理人員能夠積極學習,并提出針對性護理干預措施,從而提升臨床護理的整體效率與質量[11]。

本研究結果顯示,實驗組靜脈炎發生率、并發癥發生率均低于對照組(P<0.05),說明采用風險預警理念的干預策略干預后,能降低患者喹諾酮類藥物輸液性靜脈炎的發生率及輸液中并發癥發生率。考慮原因為:輸液性靜脈炎的發生與輸入藥物的濃度、pH值、刺激反應有關,同時與靜脈穿刺不當、留置導管時間過久、血管的粗細、管壁薄厚、有無栓塞及感染也有關[12]。而喹諾酮類藥物的是一種殺菌力強的廣譜抗菌藥物,對血管具有較強的刺激性,如果配置時濃度過高,稀釋液選擇不當,滴注速度過快,均能引起靜脈無菌性炎癥的發生[13]。采用風險預警理念的干預策略后,在喹諾酮類藥物輸液治療前,通過對其存在危險因素進行監控、監督與評估,將各種不安全因素控制或消滅在護理措施實施前或下次護理活動開展前,起到控制護理風險的目的。同時根據風險評估量表評定,有利于對患者風險等級評定,并制訂針對性護理措施,解決輸液治療時出現的問題,從而降低了靜脈炎及輸液時并發癥發生的風險[14]。

本研究結果還顯示,實施后護理人員護理人員風險意識、護理質量評分均高于實施前(P<0.05),表明采用風險預警理念的干預策略可提高護理質量及風險意識。考慮原因:風險預警理念的干預策略是通過預測和分析喹諾酮類藥物輸液存在的風險因素,并采用風險預警等級表評估患者的風險等級,然后制訂相應的措施,以提前預防風險的發生[15]。在開展風險預警理念的干預策略前,對護理人員職業素養、專業技能、風險預見能力等進行綜合配合考核,從而提高護理人員專業能力,提升臨床護理質量,降低護理過程中由于技術不當帶來的風險。同時,加強與患者、家屬溝通,告知喹諾酮類藥物輸液導致靜脈炎發生的風險、并發癥及輸液期間的注意事項、拔管后的防護,對患者有針對地給予健康教育,提高患者認識,有助于增強風險意識及安全意識[16]。

綜上所述,將風險預警理念的干預策略運用到喹諾酮類藥物患者的輸液治療中,有效降低靜脈炎及輸液并發癥的發生率,提高護理人員的護理質量,增強其風險意識,值得臨床推廣應用。