進展性系統化護理在腦梗死行DSA介入術患者中的應用

王 璇,石 瑩,閆麗娟,祁小換

(徐州醫科大學附屬醫院 江蘇徐州221000)

腦梗死是指顱腦內血管發生狹窄或阻塞,導致局部組織發生軟化壞死的神經內科系統疾病[1]。據統計,美國腦梗死發病率為80萬例,于全球致死原因中位居第二位,而我國疾病發生率約占全部腦血管疾病的75%,是導致患者死亡、殘疾的重要原因之一[2]。臨床主要采用數字減影血管造影(DSA)介入術治療,有效控制腦血管病變范圍及進程,但由于患者不了解介入手術,圍術期極易出現血栓、尿潴留等并發癥[3]。因此,對患者采取及時相應的護理干預十分必要。隨著現代化護理模式的不斷升級發展,常規單一籠統的康復護理干預已無法滿足患者介入術后對并發癥的防控[4]。而進展性系統化康復護理將患者作為“整體人”,以時間為縱軸,循序漸進為護理基準,結合患者自身實際情況,開展相應康復護理干預,在減輕人工全髖關節置換術后患者心理應激水平,降低并發癥發生率發揮了促進作用[5]。2019年11月1日~2022年3月1日,我們對48例腦梗死行DSA介入術患者實施進展性系統化護理,效果滿意。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取同期收治的96例腦梗死行DSA介入手術治療患者作為研究對象。納入標準:①經顱腦CT、心電圖、顱腦磁共振等檢查,符合《中國急性腦梗死后出血轉化診治共識2019》腦梗死診斷標準[5]者;②DSA介入術適應證者;③首次入院者;④年齡>18歲、簡易精神狀態檢查(MMSE)>15分者;⑤臨床資料無殘缺,簽署知情同意書者。排除標準:①合并肝、腎、心等臟器功能不全者;②術前排尿功能障礙者;③存在凝血機制障礙者;④麻醉藥物過敏、酒精依賴者;⑤合并風濕性疾病、肢體或軀體病理性骨折者。按照隨機數字表法將患者分為對照組和干預組各48例。干預組男25例、女23例,年齡(62.33±3.41)歲;MMSE評分(17.25±1.33)分;病程(15.62±1.42)d;受教育年限(10.33±1.26)年。對照組男26例、女22例,年齡(62.48±3.43)歲;MMSE評分(17.38±1.41)分;病程(15.48±1.39)d;受教育年限(10.42±1.36)年。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會知情同意。

1.2 方法 組建康復護理干預小組:主要包括神經內科總住院醫生1名、護士長1名、科室責任護士3名、心理科醫生、康復治療師各1名。在開展臨床護理工作前,組織小組內部護理人員進行腦梗死疾病發生發展、DSA介入術流程、護理注意事項等相關專業理論知識的集中學習培訓,護士長擔任監督者,觀察護理人員培訓完成情況;總住院醫生作為指導協助者,給予專業性的意見或建議,為期1周。在培訓結束后,經考核成績達標者參與臨床護理工作的開展。為確保此次護理研究結果不受外界因素干擾,護理人員根據患者情況實施不同護理干預,將其進行不同居住病室的區別劃分,并囑患者及家屬在干預期間勿將護理內容進行探討與交流。

1.2.1 對照組 實施常規康復護理干預,護理干預14 d。①術前:護理人員將腦梗死疾病成因、典型癥狀表現、DSA介入術原理、目的、操作流程、重要性、并發癥以及影響術后康復因素等相關知識內容,根據患者知識理解與接受能力,采用面對面、通俗易懂的健康教育形式,對患者及家屬進行講解,并將內容制成健康教育手冊發放給患者,結合健康教育內容提出相應問題,根據患者回答內容,對其知識掌握程度進行評估。動態關注患者心理狀態變化情況,主動與其建立良好的護患溝通關系,以開放式提問的方式,引導患者將自身不安、焦慮等負性情緒產生的原因加以闡述,護理人員在此過程中給予適當的心理安撫與疏導,鼓勵其宣泄負性情緒;詳細詢問既往藥物過敏史、疾病史,指導其進行臥床排尿訓練。根據手術位置進行術前備皮,觀察患者雙側足背動脈搏動情況,使用記號筆標注搏動最強點。②術中:護理人員協助患者頭下墊一軟枕,雙下肢保持打開固定狀態,雙上肢自然垂落于軀體兩側保持平臥位,在注入造影劑前告知患者若自覺燒灼感為正常現象,無須恐慌。在手術操作過程中,動態密切監測患者瞳孔、意識、血壓以及超聲心電圖等指標,若異常及時上報處理。③術后:手術結束后,護理人員協助患者保持平臥位,采用緊握雙手、言語安撫等形式,促使患者情緒始終維持在相對平和狀態。結合患者自身機體狀態,遵醫囑持續輸入肝素鹽,定期詢問患者有無不適,每隔30 min觀察監測1次足背動脈最強搏動點,連續8次。囑患者按照自身需求飲水,飲水量控制為1500 ml,觀察患者排尿情況,每隔40~60 min 1次。同時,術后協助患者術肢保持外展伸直體位,絕對臥床24 h,每隔2 h進行1次術肢被動屈伸;采用無菌敷料與彈力繃帶加以包扎穿刺口,并定時查看穿刺口周圍皮膚、觀察有無出血。手術結束2 d,待患者生命體征逐步趨于平穩,鼓勵患者于床邊適當活動,在運動過程中至少1名家屬或護理人員從旁陪同,避免發生跌倒,時間控制在10~15 min,需注意幅度與強度不宜過大,預防穿刺傷口處發生牽拉出血。密切關注患者有無腦血管痙攣前驅癥狀的發生,遵醫囑給予降壓、血管擴張藥物。

1.2.2 干預組 在常規康復護理干預基礎上實施進展性系統化護理干預,護理干預14 d。具體內容如下。①確立制訂護理目標:護理人員對患者自身心理應激水平、疾病情況及術后可能存在的風險與并發癥等進行調查分析與評估,并根據臨床可行性按照時間先后順序,將其劃分為多個易于完成的護理小目標,制訂遞進式、系統化護理干預計劃。②開展進展性康復護理干預,具體內容如下:入院1 d護理人員借助現代化互聯網技術手段,將疾病健康教育內容加以完善升級基礎上,以圖文結合、有聲視頻或彩頁手冊等形式加以呈現,并于網上下載DSA介入手術操作步驟演示視頻,在相關知識內容健康教育同時,協助患者觀看了解,視頻時間控制為15~20 min。術前1 d協助引領患者完成術前血常規、生化指標等相關檢查,常規備皮、床上排尿訓練。術前20:00告知患者禁食。術前清晨對患者心率、血壓、動脈搏動等體征進行監測,若存在異常及時采取相應解決對策。術中實時監測患者各項生命體征變化情況。術后3 h保證患者飲水量在1000~1500 ml,關注患者排尿情況,若2 h后仍不能自主排尿,可實施導尿術。術后6 h 觀察穿刺皮膚周圍顏色及出血狀態,應用自制的30 cm×50 cm,40 ℃的無菌熱敷包置于患者下腹部,需隔衣物進行熱敷,切勿直接與皮膚接觸,熱敷時間20~30 min,在此期間密切關注熱敷部位外表皮膚變化情況,避免發生燙傷。術后8 h對患者進行早期視覺、聽覺、嗅覺以及言語等喚醒護理干預,護理人員協助患者進行術肢被動、主動活動,2~3次/d,每次10~15 min。術后12 h指導患者進行踝泵運動,每次10~15 min。術后24 h指導患者于床上進行術肢伸直、屈曲、踝關節內旋等康復活動,時間10~15 min,2~3次/d。鼓勵患者床邊端坐、床下站立、室內、走廊慢步行走等康復活動,2~3次/d,每次15~20 min,活動期間遵循循序漸進原則,運動強度適量。

1.3 評價指標 ①心理應激:責任護士于入院1 d、干預14 d后,借助Mishel 修訂的疾病不確定感量表(MUIS-A),包括信息缺乏(7項條目)、復雜性(7項條目)、不可預測性(5項條目)、不明確性(13項條目)4個維度,每項條目滿分5分,總分0~160分,分值越低表示疾病不確定感越小,量表經預調查Cronbach′s α為0.838~0.921。②并發癥:記錄兩組皮下血腫、靜脈血栓形成、腦血管痙攣、尿潴留發生情況。③神經功能:責任護士于入院1 d、干預14 d后,采用美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)評估兩組神經功能,包括感覺、面癱、上下肢運動、言語、構音障礙、意識狀態、共濟失調7個方面,每方面滿分6分,總分0~42分,分值越低表示神經功能狀態越差,量表經預調查Cronbach′s α為0.851[6]。④排尿狀況:觀察并記錄兩組首次排尿量、排尿完全恢復時間、膀胱剩余量排尿狀況。

2 結果

2.1 兩組入院1 d、干預14 d后MUIS-A評分比較 見表1。

表1 兩組入院1 d、干預14 d后MUIS-A評分比較(分,

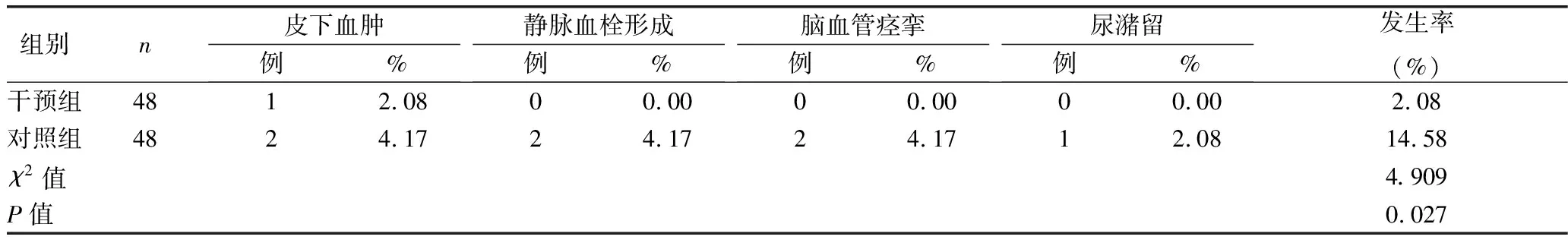

2.2 兩組并發癥發生情況比較 見表2。

表2 兩組并發癥發生情況比較

2.3 兩組入院1 d、干預14 d后NIHSS評分及排尿狀況比較 見表3。

表3 兩組入院1 d、干預14 d后NIHSS評分及排尿狀況比較

3 討論

現階段,臨床治療腦梗死主要包括介入術、開顱手術措施,因介入術具有術后恢復快、機體刺激小等優勢,在大多數患者接受范圍內成為主要治療干預手段[7]。DSA于1927年被Egas Monizs教授首次應用于人體顱腦占位性病理改變中的探查,王忠誠教授于20世紀60年代將其應用于腦血管動脈穿刺造影,在不斷完善應用下,DSA介入術逐步趨于成熟。在局部浸潤麻醉下,經由股動脈穿刺入路,對顱腦內狹窄阻塞的血管腔進行觀察定位,并采取針對性治療干預,有效改善臨床癥狀[8]。但由于介入術后引起不同程度的急性尿潴留,再加上患者對疾病與治療相關知識了解不足,易引起患者恐慌,降低臨床治療配合度,導致神經功能出現障礙,術后并發癥發生風險系數較高[9]。因此,聯合高效、精細化康復護理干預尤為重要。

本研究結果發現,干預14 d后,兩組MUIS-A、NIHSS評分均低于入院1 d(P<0.05),且干預組低于對照組(P<0.05),說明護理人員在患者入院初期,借助信息化技術手段將疾病與治療相關知識,以直觀、形象的形式進行健康教育,彌補了傳統教育中存在的枯燥、刻板等不足,加深患者對疾病相關知識的理解與認知,明確其自身在術前、術后康復護理中的重要性,增強臨床配合、疾病知識的掌握與護理管理的主觀能動性[10-11]。本研究結果顯示,干預組并發癥發生率低于對照組(P<0.05)。究其原因:護理人員在術后早期協助患者,采取適宜、有效的體位變化與術中活動方法,密切關注穿刺后周圍皮膚狀態,同時給予抗凝、降壓等干預,有效預防術后血栓與血腫的形成,降低顱內壓,避免腦血管痙攣[12]。

本研究結果顯示,干預組首次排尿量、排尿完全恢復時間、膀胱剩余量優于對照組(P<0.05)。由此可見,護理人員通過術后早期對患者進行機體各項感官功能的喚醒與刺激,有利于顱腦內部神經元突觸的重建,促使神經功能得以恢復。同時,對下腹局部進行適當熱敷,有效激發神經元作用,利于機體排尿反射的形成,保證機體排尿功能的恢復[13]。

綜上所述,對腦梗死行DSA介入治療患者實施進展性系統化康復護理干預,促使患者心理應激水平的改善,減少并發癥發生,改善神經功能及排尿功能。