南運河水生態環境修復問題研究

邊昱丞

(河北省南運河河務中心,河北 滄州 061000)

京杭大運河肇始于春秋時期,距今已有超過2 500 a 的歷史,是世界上里程最長、工程最大的古代運河,也是最古老的運河之一,是中國文化地位的象征之一。2014年6月22日,中國京杭大運河成功入選《世界文化遺產名錄》,成為中國第46個世界文化遺產項目。京杭大運河南起杭州,北到北京,經浙江、江蘇、山東、河北4省及天津、北京2市,溝通錢塘江、長江、淮河、黃河、海河5大水系,全長約1 797 km。

南運河作為京杭大運河的重要組成部分,原以山東臨清南板閘為起點,以天津海河三岔河口為終點,與北運河相接。20 世紀50 年代新建四女寺樞紐,開挖獨流減河將南運河截斷后,起點改為四女寺節制閘,向北經山東省德州市,河北省衡水、滄州市,至天津市靜海區十一堡與子牙河匯合止,全長309 km,其中河北省段全長252 km。

作為漳衛河系泄洪尾閭河道之一,南運河承泄上游衛運河部分來水,2008 年國務院批復的《海河流域防洪規劃》明確其行洪標準為150 m3/s。1982年以來,南運河作為主干河道,在歷次引黃輸水任務中發揮了重要作用。2002 年,京杭大運河被納入南水北調東線工程,南運河成為南水北調東線一期北延和引黃濟津、引黃濟冀的重要輸水通道。除上述防洪、輸水功能外,南運河還是沿河城鎮的重要景觀河道,具有生態、文化、景觀、航運的功能。

1 南運河水生態環境現狀

南運河是京杭大運河的重要組成部分,對沿岸水生態環境及經濟、文化的發展具有重大意義,但近幾十年來水資源過度開采導致了河道斷流、地面沉降、水質污染等問題。

1.1 水源短缺

南運河地區屬典型的資源型缺水地區,多數年份干旱缺水。南運河主要水源是衛運河來水,衛運河沿河各縣引水灌溉量大,用水戶多且較為分散,水利工程對整體生態考慮欠缺。20世紀90年代以來,受水質、管理等因素影響,四女寺樞紐基本未向南運河分水,加之南運河為半地上河,無地表徑流匯入河道內,加劇了南運河缺水甚至斷流的問題。2011—2019 年,四女寺樞紐南運河節制閘多年平均下泄水量實測僅為0.38 億m3,僅依靠衛運河來水,其生態水量很難得到滿足[1]。衛運河歷年來水量,如圖1所示。雖然位山引黃線路、潘莊引黃線路、南水北調東線一期北延線路開通輸水,大大緩解了南運河水源短缺問題,但生態水源短缺問題仍然存在,且水生態修復不是一朝一夕之功。

1.2 地下水超采

南運河河北省段主要位于衡水、滄州2 市境內,2 市相鄰,地處河北省東南部、東部,屬大陸性季風氣候,四季分明,多年平均年降水量分別為522.5 和520.1 mm,降水主要集中于汛期(6—9 月),汛期降水量占年降水量的80%左右,全市人均水資源量分別為148 和180 m3,為河北省人均占有量的43%和40%。為維持日益增長的經濟發展需要,地下水成了主要取水源,地下水超量開采導致滄州、衡水成為全國乃至世界聞名的地下水漏斗區。

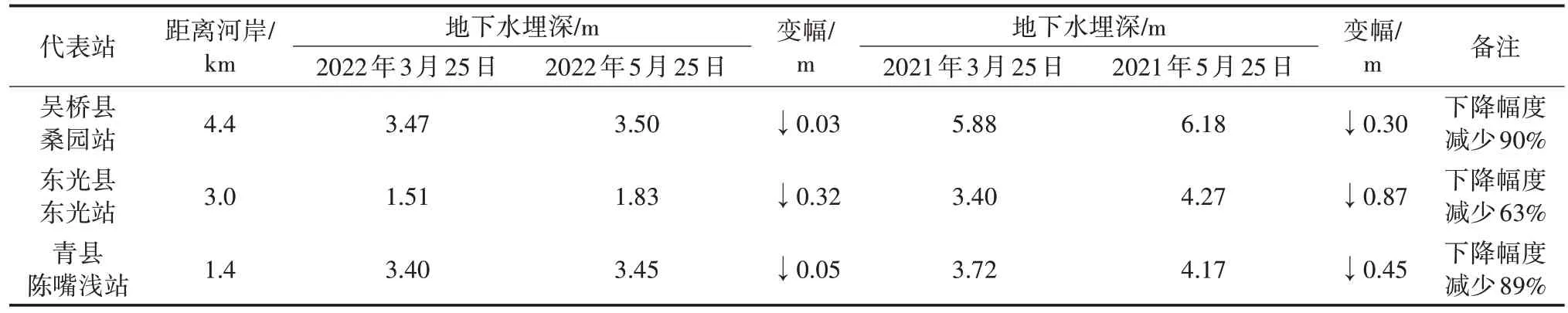

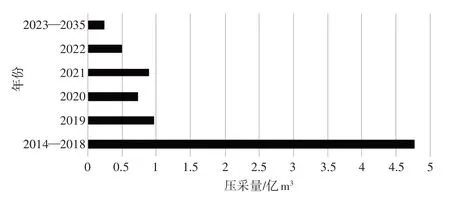

2014 年以來,為治理地下水超采,滄州市16 個縣(市、區)、衡水市13個縣(市、區)采取節水技術應用、調整種植結構、生態補水及加強地下水管理等措施,開始大力實施地下水超采綜合治理。截至2022年上半年,引調外來水源替代地下水,作為地下水超采治理的重要手段發揮了巨大作用,地下水超采綜合治理取得了階段性成果,南運河周邊地區地下水位回升明顯,詳見表1,滄州及衡水的壓采任務正在逐年減少。衡水市已累計壓減地下水超采量10.08億m3,占總超采量的89.4%;滄州市歷年地下水壓采計劃,如圖2所示。

表1 南運河10 km范圍內代表站地下水位埋深監測數據

圖2 2014—2035年滄州市地下水壓采計劃[3]

1.3 河流污染

2000 年以前,南運河上游的衛運河下泄河水多為Ⅳ~Ⅴ類污染水,對河道水質及沿河水生態環境影響較大;同時,沿線城鎮生活污水、雨水合流,加上農業種植及畜禽養殖形成的污水未經妥善處理便排入河道,以致河道水體主要污染物COD、氨氮、揮發酚超標嚴重[2]。

近年來,國家加大了河湖生態整治力度。2018年8 月,河北省政府印發并實施了《河北省“一河(湖)一策”方案》,針對河道“四亂”、上游來水水質較差、農業農村污染等問題,結合實際,制訂了2018—2020 年度水污染防治、水環境質量提升、水生態修復等任務,對南運河進行了清理整治。國控水質監測斷面水質監測數據顯示,2019 年桑園橋、青縣橋水質平均為Ⅳ類;2020年1—11月,桑園橋水質平均為Ⅲ類,青縣橋水質平均為Ⅳ類,水質持續改善[4]。

2 近年來水生態環境修復情況

2.1 水源補充

南運河外調補水水源主要有4個,分別是潘莊及位山線路的引黃水量、南水北調東線一期北延應急供水線路的引江水量、上游岳城水庫通過四女寺樞紐南運河節制閘下泄的水量、南運河沿線汛期雨洪水。

2.1.1 引黃補水

2010 年3 月,國家防辦決定新辟潘莊線路實施引黃濟津,緩解天津市用水緊張局面,并兼顧河北省農業灌溉及生態用水。潘莊線路由山東德州潘莊渠首閘引水,經潘莊總干渠入馬頰河,再經沙楊河、頭屯干渠、六五河,穿漳衛新河倒虹吸進入南運河,至天津市九宣閘,該線路河北省段輸水任務全部由南運河承擔,全長約390 km。2010—2022 年共引水6次,自第三店斷面入河北省,累計過水8.76億m3。

1992 年9 月27 日,水利部、山東省、河北省三方共同簽署《引黃入冀工程供水協議》,確定啟用位山引黃線路,1994 年開始正式引水。位山線路渠首位于山東聊城位山引黃閘,利用聊城位山引黃灌區輸水系統,經西輸沙渠至西沉沙池沉沙后入總干渠,接三干渠、小運河到臨清市南穿衛(運河)樞紐后在河北臨西縣劉口附近入河北省境。山東省段線路總長約105 km。截至2021 年,河北省累計引黃22 次,引水約49億m3(劉口入境水量),其中應急向白洋淀補水5次,入淀凈水量約5.1億m3。

2.1.2 南水北調東線一期北延應急供水工程補水

南水北調東線一期北延應急供水工程從東平湖穿黃河后由小運河至邱屯樞紐后沿六分干、七一、六五河過六五河節制閘,繼續沿六五河向下游輸水,至牛角峪樞紐上游,通過潘莊引黃穿漳衛新河倒虹吸進入南運河,直至天津九宣閘,自穿黃河出口至天津九宣閘線路全長450.6 km。2019 年,南水北調東線一期北延應急供水工程進行了試通水。2021 年,南水北調與潘莊引黃聯合調度運行,河北省累計入境江水3 270 萬m3。2022 年,京杭大運河實現百年來首次全線貫通,南水北調東線一期北延應急水、潘莊線路引黃水、岳城水庫水向大運河補水6.08 億m3,其中入南運河3.03億m3。

2.1.3 衛運河下泄來水

1960—2019 年,四女寺樞紐南運河節制閘累計泄入南運河水量421.3 億m3,年下泄水量7.02 億m3。其中,1960—1969年年均下泄水量為24.90億m3,此后逐年減少,2011—2019年年均下泄水量為0.38億m3。2021 年,上游汛期雨量較大,水庫持續放水,南運河汛期累計行洪3.88億m3。2022年大運河全線貫通補水期間,衛運河累計向南運河下泄水量0.83億m3。

2.1.4 本地雨洪水

南運河沿線的排灌泵站及城區匯水、雨污分流設施可將本地雨洪水排入南運河河道,相機為城市景觀段補水。

近些年,通過引調水工作的開展,解決了南運河多年來水源短缺的問題,實現了河道水體的周期性更換,滿足了河道生態水量的需求,逐步恢復了河道水體自潔功能,優化了沿岸生態環境,使水環境質量不斷改善。另外,輸水對地下水的側向補給滿足了沿岸灌溉用水,減少了淺層地下水開采,對河北省地下水壓采工作起到了助推作用。

隨著補水工作從應急供水到常態化供水的轉變,京杭大運河將被重新塑造為“有水的河”,河湖生命逐步復蘇,京杭大運河生態環境將得到持續改善。

2.2 河道水質改善

2010 年潘莊引黃線路開辟以來,多以農業灌溉、生態補水為輸水目標,南運河水質得到了極大改善,特別是2021 年南水北調東線一期北延應急供水線路啟用以來,南運河全線水質達地表水Ⅲ類標準。2022 年3 月25 日,京杭大運河全線貫通補水期間,共監測南運河水質斷面29 站次,其中8 站次為Ⅲ類水、21 站次為Ⅱ類水,河道在流水狀態下水生態環境得到明顯改善。

2.3 大運河生態廊道建設

2020年,滄州市出臺了《滄州市大運河文化帶規劃建設實施方案》,安排了河道水系治理管護、生態環境保護修復、文化旅游融合發展等工作任務,通過開展清淤疏浚、垃圾清理、拆臨拆違、水域岸線管護、水污染治理、水生態修復等工作,建設了綠色生態廊道,使沿線生態空間布局基本形成。通過常態化補水,明顯改善了南運河水環境,部分河段實現了通航。

3 水生態環境修復中存在的問題

3.1 水資源管理機制不完善

水資源是影響水環境的重要因素,因而水資源管理尤為重要[5]。南運河上游衛運河大部分河道為省界河道,上游河道盲目蓄水及修建不合理節制工程會導致下游嚴重缺水[2];流域和區域相結合的水資源管理機制還未完善,流域和行政區域統一管理的結合存在困難[2];水資源開發利用及治理保護等工作基本上還是依靠傳統手段,如水資源觀測系統、水質監測基本是手工操作,作業方式落后;水環境信息系統還未建立,缺乏信息即時采集、傳輸系統,無法滿足準確、快速水資源優化配置、調度的要求,這些都制約了水資源管理水平的提高。

3.2 輸水沿線工程維修養護不到位

受缺乏資金、管理人員配備不足影響,南運河沿線配套取水工程維修養護不到位,導致其在補水期間未能正常運用。南運河河北省段過堤涵閘45座,多修建于20世紀六七十年代,目前普遍存在啟閉設備不全或損壞、止水損壞閘門漏水、個別涵閘洞身較短、部分涵閘失去引水功能的問題。南運河河北省段沿線險工險段共229 處,其中左堤117 處、右堤112 處,主要是南運河單堤段彎大流急,部分沒有護砌,部分有護砌的現已損壞嚴重。

3.3 水環境治理力度不足

南運河沿河村鎮密集,生活污水直排河道、生活垃圾傾倒入河現象較為普遍,一定程度上破壞了河流水生態環境。自河長制實施以來,各級河長巡河制度逐漸完善,2020 年河北省還搭建起了“移動巡查、公眾監督、云端管理”一體化綜合管理平臺,積極開展“清四亂”工作,南運河沿線水生態環境得到極大改善,但治理力度仍然不足,南運河沿岸村莊的垃圾長效管控機制仍未建立,農村生活垃圾收運處理模式仍需完善,鄉鎮轉運設施仍需健全。

4 水生態環境修復措施及建議

4.1 提高水資源管理水平

要用全局眼光進行整體規劃、部署,建議加快跨省河流水量分配方案的編制實施,統籌規劃上下游水量分配,合理建設沿河攔蓄工程,科學分配、利用上下游水量,引進先進的水資源管理模式,建設水資源信息共享系統,引進水質監測自動化設施。

4.2 開源節流,豐富水源

多年來,引調水工作取得了顯著成效,今后要繼續實施引黃、引江及引岳等補水工作,實現京杭大運河補水常態化;要完善南運河沿線水利工程的管養制度,以屬地分級管理的方式,統一組織沿線輸水工程的維修養護和資金統籌使用;要加強本地雨洪資源利用,進一步改善南運河水資源短缺現狀,從而提高南運河供水能力。

4.3 加強監管,擴大宣傳

要完善地表水檢測能力設施的建設,增加水質檢測點數量,提高水質檢測精準度;強化南運河排水口門的管控、建立關鍵斷面水質監測通報及預警預報機制,加大執法力度,強化行政監管,建立多部門聯合執法機制,充分發揮各職能部門作用;加大污水處理力度,建設截污導流、河道垃圾治理工程,完善沿河城區段城市管網排放功能,徹底解決生活污水、雨污合流入河排放和生活垃圾處理等問題。

2022 年京杭大運河全線貫通補水期間,水利部首次利用央視媒體通過多渠道進行宣傳,使京杭大運河生態修復工作得到了社會廣泛、持續關注,讓人們認識到了補水對生態環境改善的意義,從而自發地對水生態環境保護重視起來,自覺維護、改善水生態環境。從某種角度說,這也是水生態宣傳工作的一個重要成效。建議繼續加強水生態保護的宣傳力度,持續推進水生態文明建設進程。

4.4 加強攔蓄工程建設,強化河渠坑塘連通功能

要加強河道渠系上攔蓄水利工程的建設,恢復部分洼淀,建議在充分論證的基礎上提高蓄洪水位,充分利用坑塘洼淀的蓄水作用。另外,還要加強南運河周邊河道、渠系、坑塘的連通工程建設。2022年4 月,滄州“萬塘千渠百河”水系連通項目正式開工,該項目將連通全市143 條河、817 條渠、9 203 座坑塘,構建“引蓄并重、豐枯互補、河渠相濟、排灌共治”的水系水網,預計每年將增加3億m3蓄水量。此外,還要建立相應河道、渠系、坑塘、洼淀的網絡調控機制,科學規劃、聯合調度,通過以河代庫、以渠代庫、以塘代庫,減輕河道泄洪壓力,增強對水資源的調蓄利用能力,這對地下水壓采及河道水生態環境改善都有重要意義。

4.5 生態和景觀建設并舉

南運河治理規劃既要考慮生態功能,也要顧及景觀功能,既要治水,也要增綠。滄州市有著豐厚的歷史文化積淀,以京杭大運河這條古老的河流為載體,以水造景,以景說史,充分發掘滄州歷史文化資源,提升城市品位。建議在保持南運河原有自然狀態的前提下,實施河道拓寬清淤,城區河道景觀建設盡量不用混凝土、漿砌石等硬質護岸形式,應以生態護岸為主,使河岸土壤水分和河流水體相互交換,充分發揮其生態系統功能。對已建成的景觀河段,還可采用設置生物浮床、浮島的方式,改善水質,美化景觀。

5 結語

南運河的水生態環境修復是一個亟待解決的問題,也是一項長期而艱巨的任務。近年來,潘莊、位山線路引黃水及南水北調東線引江水,很大程度上緩解了南運河水源、水質等問題,但并未解決南運河水生態破壞的根本問題。所以,應進一步探索修復南運河水生態環境的措施和辦法,優化水資源配置,完善水資源管理機制,提高水資源管理水平,改進水資源管理方法,提升有關部門的重視和居民環保意識,才能充分發揮河系水利工程功能,以實現南運河水生態環境的可持續發展。