國家安全能力的內涵特征、生成要素及建設維度

【摘要】從國家安全角度來看,國家安全能力作為現代國家安全理論和實踐體系中的重要概念和議題,是指維護和塑造國家安全的能力;從國家能力角度來看,國家安全能力是指實現國家安全目標的能力,這兩種對國家安全能力的闡釋在本質內涵上是一致的。國家安全能力具有基礎性、威懾性、廣泛性、層次性、總體性、統籌性、汲取性、動態性、可塑性、時效性與可評估性等11個基本特征。國家安全能力的生成需具備國家安全資源、轉化介質、國家安全體系與國家安全機構4個生成要素。國家安全能力建設維度主要包括國家安全戰略能力、國家安全領導能力、國家安全統籌協調能力、國家安全風險防范化解能力、國家安全情報信息能力、國家安全理論創新能力、國家安全保障能力及全民國家安全素養。

【關鍵詞】國家安全? 國家安全能力? 國家能力? 總體國家安全觀? 建設維度

【中圖分類號】D035? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2023.19.007

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視國家安全,圍繞國家安全理論創新和實踐創新發表一系列重要論述,把我們黨對國家安全的認識提升到了新的高度。黨的二十大報告提出:“推進國家安全體系和能力現代化,堅決維護國家安全和社會穩定。”[1]增強國家安全能力是堅持和貫徹總體國家安全觀的著力點,是實現國家安全的基礎所在和關鍵保障。新時代新征程,國家安全能力建設是我國國家安全工作的重要工程,開展國家安全能力建設研究與實踐工作具有重大理論和現實意義。

國家安全能力相關研究

一直以來,世界主要大國都十分注重國家安全能力建設。例如,小布什政府時期,美國完成了從“基于威脅”到“基于能力”的國家安全戰略轉型,并將國家安全工作的重點轉變為增強國家安全能力。[2]澳大利亞政府于2013年專門發布《澳大利亞國家安全能力指南》[3],指導澳大利亞進行國家安全能力建設。

當前,我國學界已圍繞國家安全能力積極開展了一系列相關研究,現有研究主要集中于國家安全能力的具體子能力方面,主要涉及非傳統安全能力[4]、數據主權安全能力[5]、國家安全戰略能力[6]與國家安全動員能力[7],等等。相比之下,聚焦于國家安全能力總體層面的代表性研究成果較少,李文良探討了國家安全能力的重要性及基本類型;[8]彭勃與杜力提出了國家安全的總體性能力的現實邏輯與分析框架;[9]還有學者探討國家安全體系和能力現代化的邏輯與路徑,[10]等等。總體來看,國家安全能力作為國家安全理論和實踐體系中的核心要素,在我國其相關研究尚處于起步階段,無論是在國家安全能力的具體子能力方面還是在國家安全能力的總體層面方面,目前均存在研究成果總體較少、研究問題深度不足等問題。因此,亟需對國家安全能力展開深度研究。除此之外,目前缺乏整體層面的國家安全能力建設研究和國家安全能力現代化研究,特別是尚未明確國家安全能力的建設維度,這在一定程度上不利于開展國家安全能力建設研究與實踐工作。

因此,本文在對國家安全能力相關概念及其內涵進行解讀的基礎上,分析國家安全能力的特征及生成要素,并提出國家安全能力的建設維度,以期為國家安全能力建設和推進國家安全能力現代化奠定一定的理論基礎,并提供未來發展的路徑方向,從而為推動國家安全能力建設研究與實踐工作,進而為推進國家安全體系和能力現代化提供參考。

國家安全能力的相關概念及內涵

國家安全能力與國家安全。2015年7月1日,全國人民代表大會常務委員會通過的《中華人民共和國國家安全法》指出,國家安全是指國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展和國家其他重大利益相對處于沒有危險和不受內外威脅的狀態,以及保障持續安全狀態的能力。可見,國家安全本身就是一種能力,國家安全能力是國家安全的主要屬性和應有之義。

國家安全能力是指國家維護和塑造國家安全的能力,[11]它的直接指向是國家安全狀態,旨在保障國家持續處于安全狀態(國家重大利益相對處于沒有危險和不受內外威脅的狀態),是否具備國家安全能力直接事關國家安全是否能夠實現。[12]同時,國家安全能力與國家安全狀態正如一枚硬幣的兩面。國家安全狀態一般用國家安全度來衡量,與國家安全風險呈負相關關系,與國家安全能力呈正相關關系。[13]因此,不斷提升國家安全能力可以保障國家持續處于安全狀態,是國家安全工作的出發點和落腳點。

國家安全能力與國家能力。弗朗西斯·福山認為,國家能力是指集中和行使權力,要求公民遵從法律,保護自己免遭他國威脅的能力。[14]肖傳龍與張鄭武文認為,“防范化解重大風險能力”是特殊國家能力之一。[15]潘鳳與閆振坤認為,“保護國家不受侵略和維護本國安全穩定的能力”是最底層和最基礎的國家能力要素。[16]在上述關于國家能力的內涵解釋中提及的“保護自己免遭他國威脅的能力”、“防范化解重大風險能力”與“保護國家不受侵略和維護本國安全穩定的能力”均是典型的國家安全能力的體現。因此,可從國家能力角度出發對國家安全能力作出進一步解讀。就國家能力的內涵而言,學界較為普遍的是從目標角度對其進行定義。例如,西達·斯考切波指出,國家能力是指國家在遭遇強勢社會集團或面臨不利的社會經濟環境的情況下實施官方目標的能力;[17]米格代爾認為,國家能力是指國家領導通過國家計劃、政策和行動實現改造社會目標的能力;[18]王紹光與胡鞍鋼指出,國家能力是指國家將自己的意志、目標轉化為現實的能力。[19]綜上可見,可將國家能力理解為國家主體實施和實現國家安全目標的能力。

國家安全能力是國家能力的基礎和核心要素,國家能力則是國家安全能力的母體。如若脫離國家能力這一母體,國家安全能力就猶如無本之木、無源之水。因此,國家安全能力建設要注重吸納對實現國家安全目標有重要影響的相關國家能力元素。同時,由于在整體國家能力中,國家安全能力具有基礎性和不可或缺性,故國家安全能力又對國家能力發揮著強大的制約作用,影響著國家能力的提升和發展。

國家安全潛能與國家安全效能。國家安全能力一般體現為國家安全潛能與國家安全效能。國家安全潛能與國家安全效能密切相關(見圖1)。國家安全潛能是相對內隱的、潛在的國家安全能力,是指一個國家能夠用于維護和塑造國家安全的所有力量的總和。國家安全潛能決定著未來的國家安全能力,間接影響著國家安全狀態(水平),作為提升國家安全水平的前提條件,是國家安全能力的內在基礎。國家安全潛能體現了國家安全能力發展的可能性,這種可能性在相關條件許可時,可通過一定的策略轉化和發展成為國家安全效能。因此,挖掘、激活和轉化國家安全潛能是國家安全能力建設的主要路徑之一。

國家安全效能是被挖掘、激活的國家安全潛能,是相對外顯的、現實的國家安全能力,是指一個國家將國家安全目標和國家安全潛能轉化為國家安全工作成果的能力及其所取得的效果。國家安全效能決定著當前的國家安全能力,直接影響著國家安全狀態(水平)和國家安全,其目的在于保障國家安全狀態。

國家安全能力建設的主體和核心是國家政府。[20]主權國家的國家利益的唯一代表是其合法政府,因此,國家政府承擔著保障國家利益安全的使命,是國家安全能力建設的主要責任者。國家安全能力建設需注重同時增強國家安全潛能與國家安全效能,單獨提升國家安全潛能會造成國家安全資源的閑置和浪費,單獨提升國家安全效能會因缺乏必要的基礎導致難以達到預期效果。綜合來看,國家安全能力建設的目標在于挖掘、激活國家安全潛能,并將國家安全潛能最大限度地轉化為國家安全效能。

國家安全能力與國家安全體系。在國家安全工作這一復雜系統工程中,國家安全能力與國家安全體系密切相關。兩者是一個有機整體,國家安全體系是國家安全能力的載體,國家安全能力是國家安全體系效能的運用。[21]一套完備且良好的國家安全體系是提升國家安全能力的基礎支撐和關鍵所在,決定著國家安全能力的限度。具體來說,國家安全體系規定了各國家安全行為主體的地位、角色、職責、功能等及其相互關系,進而決定了各國家安全行為主體的國家安全工作活動方式和能力限度。同時,國家安全能力取決于國家安全體系的設計與建設,即國家安全工作分工、協調與控制機制等的設計和安排狀況。值得注意的是,國家安全能力并非被動地受制于國家安全體系,而是具有能動性,可以反作用于國家安全體系,并推動國家安全體系改良與完善。

推進國家安全體系和能力現代化,實際上就是實現成熟的國家安全體系與先進的國家安全能力均衡適配,促進國家安全體系發展優化與國家安全能力增強提升同頻共振,最終將國家安全體系優勢轉化為治理效能。在國家安全體系的變革發展中,國家安全能力并非總是與國家安全體系相匹配,兩者之間是一個不斷動態匹配和平衡的過程。因此,推進國家安全體系和能力現代化的關鍵之一是最大化發揮國家安全體系在維護和塑造國家安全中的效能,增強國家安全能力,實現國家安全體系與國家安全能力相統一。

根據國家安全、國家安全能力與國家安全體系的含義以及三者之間的關系,[22]可構建國家安全陀螺模型(見圖2)。國家安全陀螺模型由國家重大利益、危險/威脅面、國家安全體系與國家安全能力4個基本要素構成,4個基本要素相互作用和聯系,共同推動著國家安全發展。在物理學中,陀螺是典型的用來描述物體動態平衡的模型,具有定軸性、進動性和陀螺效應等物理特性。類比陀螺的物理性質,可以用陀螺模型來形象表達國家重大利益、危險/威脅面、國家安全體系與國家安全能力之間的關系。一個處于安全狀態的國家就像一只高速旋轉的陀螺(陀螺本身代表國家重大利益),如果國家的重大利益相對處于沒有危險和不受威脅的狀態(即國家重大利益不會與危險/威脅面有面的接觸),那么這一國家就在動態發展中保持了一定的平衡性,說明其具有良好的維護和塑造國家安全的能力。

在瞬息萬變的環境中,一個國家的重大利益一定會面臨某些危險或威脅。國家安全能力的著力點是國家重大利益與危險/威脅面的接觸點,它支撐著陀螺在安全狀態下高速運轉,確保國家重大利益相對處于沒有危險和不受威脅的狀態。陀螺(國家重大利益)亦在持續地受到與自身旋轉方向不一致的阻力(危險/威脅面)干擾,旋轉速度可能會下降,需通過加大鞭打陀螺的力度(增強國家安全能力)來克服阻力的不利影響。國家安全體系作為陀螺的橫截面,也會直接影響其運轉,如未對國家安全體系進行及時的、面向未來的、有效科學的調整與變革,則會影響國家重大利益。國家安全陀螺模型的核心思想是以國家安全體系和能力的不斷發展和動態平衡匹配來預防和應對危險或威脅,進而實現國家安全。因此,國家安全工作的主要任務就是對危險/威脅面作出及時、正確研判,對國家安全體系和國家安全能力不斷進行剖析、調整與變革,推動國家安全體系和國家安全能力兩者的動態匹配和相互平衡,并依靠它們避免或降低危險和威脅,保障陀螺(國家重大利益)始終處于高速運轉狀態(安全狀態)。

國家安全能力的特征及生成要素

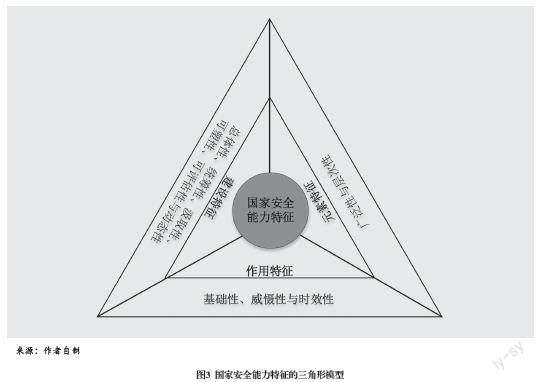

國家安全能力具有11種主要特征。具體表現為基礎性、威懾性、[23]廣泛性、層次性、總體性、統籌性、汲取性、動態性、可塑性、時效性與可評估性(見表1)。在此基礎上,根據特征之間的關系,可構建國家安全能力特征的三角形模型(見圖3)。

國家安全能力的11種主要特征可劃分為作用特征、元素特征與建設特征三個不同層面。元素特征是國家安全能力重要內容(包括形式)的顯著特點,是國家安全能力特征的直接體現;建設特征即國家安全能力的建設機制特點,是建設國家安全能力需遵循的要求,是保證國家安全能力特征有效釋放與彰顯的關鍵;作用特征是國家安全能力作用機制的特征,是國家安全能力綜合作用結果的特征表現。各層面的國家安全能力特征互相關聯、相互影響,共同構成豐富而獨具特色的國家安全能力特征。

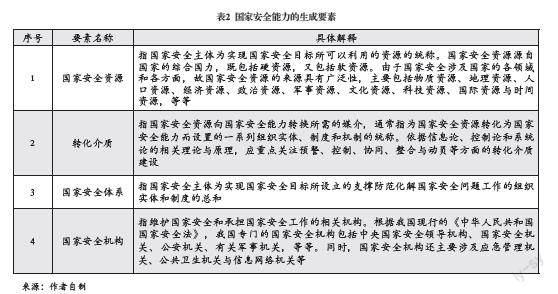

國家安全能力的4個生成要素。國家安全資源、轉化介質、國家安全體系與國家安全機構是國家安全能力的生成要素[24](見表2),這4個要素彼此緊密聯系、密切互動,共同影響和決定國家安全能力的生成和發展,只有各要素之間保持有秩序的密切聯系,才能不斷支撐和推動國家安全資源向國家安全能力有效轉化。

國家安全能力的生成要素之間關系緊密(見圖4)。國家安全資源與國家安全能力之間并非“無縫連接”,兩者之間存在轉化介質這一“中間樞紐”,若轉化有效,便可實現國家安全能力的有效提升;若轉化不足,可能會降低國家安全能力水平;若過度轉化,則會造成資源浪費和“泛安全化”問題。因此,若無轉化介質存在,國家安全資源與國家安全能力就不能發生有機聯系和成功轉化。然而,國家安全能力的強弱并非只取決于國家安全資源的多寡。根據轉化介質和國家安全體系的含義可知(見表2),轉化介質實則源于國家安全體系,國家安全體系是轉化機制的基礎支撐。國家安全機構則是國家安全體系的主要構成要素,是轉化工作的主體(即主要承擔者),是國家安全資源實現向國家安全能力轉化的推動者。

國家安全能力的建設維度

第一,國家安全戰略能力。國家安全戰略是指籌劃和指導國家安全全局的方略,[25]主要包括宏觀層面的重大國家安全綱領、方針、原則和政策,是國家安全工作保持總體性、相對性和穩定性的基本依據和行動綱領,對國家安全工作起基礎性和決定性作用。為保證國家安全戰略的科學制定和有效實施,以及國家安全戰略目標的實現,增強國家安全戰略能力是關鍵基礎和保障所在。國家安全戰略能力主要是指謀劃、制定和實施國家安全戰略的能力。[26]類似于國家安全戰略在整個國家安全體系中的重要性,國家安全戰略能力也是國家安全能力的重中之重。我國現行的《中華人民共和國國家安全法》第五條明確規定,中央國家安全領導機構負責國家安全工作的決策和議事協調,研究制定、指導實施國家安全戰略和有關重大方針政策,統籌協調國家安全重大事項和重要工作,推動國家安全法治建設。可見,我國的中央國家安全領導機構主要負責指導國家安全戰略能力建設。國家安全戰略能力建設強調保持國家安全戰略定力、國家安全戰略自信和國家安全戰略耐心,要把維護和塑造國家安全的戰略主動權牢牢掌握在自己手中。

第二,國家安全領導能力。國家安全領導能力的簡稱是國家安全領導力。所謂國家安全領導力,是指某一國家組織或個人指引和影響其他組織及人員,在完成國家安全工作任務時,實現國家安全目標的活動過程。[27]對相關組織及人員實施影響、致力于實現國家安全領導過程的國家組織或個人,即為國家安全領導者。一般而言,國家安全領導者專指國家安全領導機構。習近平總書記強調:“國家安全工作是黨治國理政一項十分重要的工作,也是保障國泰民安一項十分重要的工作。”[28]國家安全領導能力是指國家安全領導機構在領導國家安全工作中,引領和指導參與國家安全工作活動的組織及人員自覺為實現國家安全目標付出行動努力所展現出來的領導能力和領導活動成效的總和。國家安全領導能力是決定一國國家安全戰略、路線、方針、政策、原則、綱領等的關鍵因素,在整個國家安全能力體系中居于核心和決定性地位。根據國家安全工作實際和特點,國家安全領導能力主要體現在國家安全動員能力、國家安全工作變革力、國家安全聚合力及國家安全貫穿力等方面。

第三,國家安全統籌協調能力。維護和塑造國家安全是一項復雜巨系統工程。[29]復雜巨系統工程的實踐方法論是統籌協調,統籌協調是具有基礎性的國家安全思想和工作方法。國家安全統籌協調能力是國家安全及國家安全工作的本質特征對國家安全能力建設提出的要求,在分析和解決復雜的國家安全問題上,最考驗的是國家安全主體的國家安全統籌協調能力。[30]具體來看,國家安全統籌協調能力是指國家安全主體統籌兼顧和協調推進各領域、各方面、各環節、各層次國家安全工作,從而保證國家安全工作中的多重關系和目標保持動態平衡的能力,強調推進國家安全工作系統性、整體性與協同性的能力,旨在匯聚維護國家安全的強大合力。國家安全統籌協調能力主要體現為國家安全統籌兼顧與協調推進兩大方面的能力。國家安全統籌兼顧能力強調在國家安全工作中縱覽全局、系統謀劃與整體部署的能力,是國家安全協調推進能力的基礎;國家安全協調推進能力則強調在國家安全工作中綜合平衡、有機整合、銜接溝通、協同高效和突出重點的能力,是國家安全統籌兼顧能力的具體實施。

國家安全統籌協調內容主要包括以下七大方面,即統籌協調推進各領域國家安全、統籌協調發展和安全、統籌協調開放和安全、統籌協調傳統安全和非傳統安全、統籌協調自身安全和共同安全、統籌協調維護國家安全和塑造國家安全、統籌協調把維護國家安全貫穿黨和國家工作各方面全過程。[31]國家安全統籌協調能力建設應重視以下四大方面。一是統籌協調中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局的能力。二是統籌協調來自外部的蓄意威脅(如政治安全與軍事安全等國家安全問題)和來自內部的無意威脅(如事故災難與自然災害等)的能力。三是統籌協調國家安全事件發生前的常態安全和國家安全事件發生后的非常態安全(即應急)的能力。[32]四是統籌國家安全體系和國家安全能力建設的能力。

第四,國家安全風險防范化解能力。從風險角度來看,防范化解國家安全風險是維護國家安全的重要任務,國家安全風險防范化解能力是核心的國家安全能力。[33]黨的二十大報告提出,“提高防范化解重大風險能力,嚴密防范系統性安全風險”[34]。對于國家安全風險防范化解能力,一般有兩個層面的理解和認識。從國家安全風險本身角度來看,根據風險管理的一般流程(即風險管理的連續統一體),國家安全風險防范化解能力是指國家安全主體在國家安全風險的識別、研判評估、控制、監測預警與溝通咨詢的連續統一體中采取行動的能力。從國家安全風險有可能引發的國家安全事件角度來看,國家安全風險防范化解能力是指國家安全主體在國家安全事件發生前預防、準備,在國家安全事件暴發期響應,在國家安全事件結束期恢復和學習的連續統一體中采取行動的能力[35](見表3)。這兩種對國家安全風險防范化解能力的理解和認識在本質上是一致的,前者的關注對象是國家安全風險本身,后者的關注對象是國家安全風險有可能引發的國家安全事件,兩者互為補充和支撐,共同構成完整的國家安全風險防范化解能力建設思路和框架。

當前,世界正經歷百年未有之大變局,國家安全面臨的風險不確定性急劇上升。在此背景下,加強國家安全韌性能力值得關注。“韌性是一個系統在產生變化和干擾之前、期間或之后用來調整其功能的內在能力,以期使它可以在預期和非預期的條件維持正常運行”,[36]安全不再僅是“免于不可接受的風險”,而是“在不同條件下成功的能力”[37]。因此,從韌性視角來看,國家安全能力是國家所具備的保障持續安全狀態的能力,它主要表現在響應能力(知道該做什么)、監控能力(知道要找什么)、預見能力(知道該期待什么)與學習能力(知道發生了什么)。[38]在國家安全語境中,國家安全韌性能力是指國家安全主體應對國家安全風險的防御水平以及國家安全事件發生后快速恢復的能力,整合了立足國家安全風險本身的國家安全風險防范化解能力和國家安全風險有可能引發的國家安全事件角度的國家安全風險防范化解能力。

第五,國家安全情報信息能力。國家安全情報信息是國家安全工作的基礎和命脈,貫穿國家安全工作的始終。情報與信息是兩個相互緊密關聯又彼此區分的概念:情報是經過加工的信息,是對決策有用的信息;[39]信息是生產情報的原料和基礎,信息分析是生產情報的途徑。[40]為提升國家安全情報信息工作水平,增強國家安全情報信息能力是關鍵所在。國家安全情報信息能力是指國家安全主體在全面監測和分析國家安全威脅、國家安全風險及國家安全環境的基礎之上,對國家安全情況的及時感知、準確告知和實時掌控,從而協助國家安全主體有效制定國家安全策略的能力。根據一般情報信息工作循環,[41]國家安全情報信息能力主要是指國家安全情報信息搜集獲取能力(包括國家安全情報信息報送能力)、國家安全情報信息整合能力、國家安全情報信息研判分析(包括鑒別、篩選、判斷與分析)能力、國家安全情報信息使用能力及國家安全情報信息共享能力。國家安全情報信息能力的形成和提升有賴于完善的國家安全情報信息系統、健全的國家安全情報信息體系、現代科學技術(特別是大數據、云計算、人工智能與物聯網等數智技術)手段在國家安全情報信息工作中的充分運用,國家安全工作人員的情報信息素養提升,以及高素質的國家安全情報信息專業隊伍建設。[42]

第六,國家安全理論創新能力。國家安全理論是國家安全基本思想、規律、原理和方法等的理論概括,是維護和塑造國家安全的思想方法、科學遵循和行動指南,是國家安全學學科建設發展、研究實踐工作、人才培養及國家安全體系和能力建設的理論根基所在。國家安全理論創新是推動國家安全工作始終保持先進性與創造力的前提和靈魂,如何在國家安全思想理論上與時俱進,以國家安全理論創新引導推進國家安全體系和能力現代化,是實現國家安全的基礎重點任務之一。國家安全理論創新能力主要是指國家安全主體創新國家安全理念,探尋國家安全新發現,挖掘國家安全新規律,創建國家安全新學說,提出維護和塑造國家安全的新方式方法,指導國家安全新實踐與積累國家安全新知識的能力。

當前,世界正經歷百年未有之大變局,影響國家安全的不確定性因素急劇增多,國家安全主體既要有充分的國家安全理論準備,亦要隨著時代變化保持高水平的國家安全理論創新能力。增強國家安全理論創新能力需從提升國家安全認知能力、加強重大國家安全理論創新與促進國家安全理論的國際傳播三大方面著手。

國家安全認知能力是指國家安全主體對國家安全問題及其現象的構成、特征與其他問題及其現象的關系、國家安全工作發展的動力、國家安全態勢發展方向以及國家安全基本規律的把握能力。提升國家安全認知能力是國家安全理論創新能力提升的基礎。加強重大國家安全理論創新,不僅有助于引導和推進國家安全體系和能力現代化,還有助于更好詮釋中國的國家安全行為和安全理念,增強中國參與全球安全治理的能力和中國在國際上的國家安全話語權。為避免世界其他國家對中國國家安全行為存在誤解與曲解,中國國家安全理論創新需兼顧中國特色與世界視野,尋求最大的國際共識,既需加強學術界和政策界的緊密互動,亦需增進國內外的交流互鑒。同時,要特別注重促進國家安全理論的國際傳播。要推動共同、綜合、合作、可持續的安全觀和人類安全共同體理念等先進的國家安全理念為更多國家知曉與理解,擴大中國國家安全理論的世界影響,為我國國家安全和改革發展營造有利的外部輿論環境,為推動構建人類安全共同體和全球安全治理作出積極貢獻。

第七,國家安全保障能力。維護和塑造國家安全、保證國家安全工作的正常有序開展,離不開物質、技術、裝備、人才、法律、機制等各方面的保障與支撐,國家安全保障能力是國家安全能力的核心保障和支撐要素。國家安全保障能力強調支撐和保障國家安全工作開展的能力,是指一系列國家安全保障措施及其效能。根據國家安全工作實際需要,可將國家安全保障能力概括為國家安全物質保障能力、國家安全技術裝備保障能力、國家安全法治保障能力、國家安全人才保障能力與國家安全經濟投入保障能力五大方面。其中,國家安全物質保障能力主要指國家安全主體在平時有計劃建立的關系國家安全的重要物質資料(簡稱為“國家安全戰略物資”)的儲存或積蓄,目的在于助推國家在不安全狀態下保障國家安全需求和國民經濟平穩運行。國家安全技術裝備是指用于保障國家安全工作特殊活動和日常活動的技術裝備的總稱(如國家安全情報信息技術裝備、國家安全偵查技術裝備與軍事技術裝備等),國家安全技術裝備保障能力是指一個國家的科技系統在推動國家安全領域的科技創新進步和技術裝備研發升級過程中所具有的各種能力。國家安全法治保障能力是指國家安全主體以法治思維為基礎,運用法治方式認識、處理和決策相關國家安全工作事務的能力,國家安全法治保障能力建設強調要把法治意識、法治理念、法治思維、法治手段與法治文化等要素借助國家安全法律法規、制度機制生成與實施,貫穿國家安全工作的各領域、各方面和各環節,以國家安全法律體系為依據,以國家安全法治體系為保障,以國家安全法治化為目標,實現國家安全工作的制度化、規范化與法律化。國家安全人才保障能力主要指一個國家所擁有的國家安全人才的數量和質量,包括正在培養中的國家安全人才和已正式參與國家安全工作的國家安全干部隊伍,國家安全人才保障能力建設主要體現在國家安全專業人才培養和國家安全干部隊伍建設兩大方面。國家安全經濟投入保障能力主要指國家財政可支持國家安全的投入力度及其投入的使用效益。

第八,全民國家安全素養。維護國家安全需要全民共同參與,公民推動維護國家安全需具備一定的國家安全素養。黨的二十大報告提出,“增強全民國家安全意識和素養,筑牢國家安全人民防線”[43]。可見,全民國家安全素養是國家安全能力的重要體現。根據安全素養的一般含義,全民國家安全素養一般是指一國公民所具有的降低國家安全風險和維護國家安全的能力。[44]從國家安全素養形成和效用發揮過程的角度來看,全民國家安全素養是指一國公民在具備適宜的國家安全知識儲備基礎之上,通過國家安全信息主動尋求和學習國家安全知識和技能,并能夠正確利用安全知識、技能和信息來維護國家安全的能力。全民國家安全素養的具體構成要素應包括國家安全意識理念(強調“從思想意識上重視維護國家安全和樹立正確科學的國家安全觀念”)、國家安全知識(強調“理解國家安全內涵及如何維護國家安全”)、國家安全技能(強調“會維護國家安全”)與國家安全行為(強調“運用實際行動維護國家安全”)四個不同層面的要素,提升全民國家安全素養應從上述四方面入手。[45]在當今信息時代,面對國家安全事件頻發和各類國家安全信息的涌現,如何保證公眾有效處置各種國家安全相關信息,關鍵在于提升公眾的國家安全信息素養。所謂全民國家安全信息素養,是指一國公民獲取、理解、分析、甄別和利用相關國家安全信息的能力。[46]目前,全民國家安全信息素養已成為全民國家安全素養提升的關鍵,應注重全民國家安全信息素養教育,并將其納入全民信息素養教育。

(本文系國家社會科學基金重大項目的階段性成果,項目編號:22ZDA121)

注釋

[1][34][43]《高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗》,《人民日報》,2022年10月26日,第1版。

[2] 周建明:《從“基于威脅”到“基于能力”——把握美國安全戰略轉變脈絡的一個視角》,《世界經濟研究》,2003年第9期。

[3][35]Australian Government Attorney–General's Department, "Guide to Australia's National Security Capability," DPMC, 2013, https://www.nationalsecurity.gov.au/Media-and-publications/Publications/Documents/GuideToAustraliasNationalSecurityCapability.pdf.

[4]余瀟楓:《中國非傳統安全能力建設理論范式與思路》,北京:中國社會科學出版社,2013年;謝貴平、朱家福:《中國邊疆非傳統安全治理體系與能力現代化的理論建構——基于廣義邊疆觀與總體國家安全觀視角》,《思想戰線》,2021年第2期。

[5]黃海瑛、文禹衡:《數據主權安全能力的成熟度模型構建研究》,《圖書與情報》,2021年第4期。

[6][26]蘇彧、魏松:《一體化背景下的國家安全戰略能力探討》,《國際安全研究》,2019年第5期。

[7]張羽、鄭寧、曲豪彥:《從法理和動員學角度探析國家安全動員能力》,《國防》,2016年第7期。

[8][27]李文良:《國家安全學基礎理論框架構建研究》,《國際安全研究》,2022年第5期。

[9]彭勃、杜力:《國家安全的總體性能力:現實邏輯與分析框架》,《行政論壇》,2023年第3期。

[10]林鴻潮、劉輝:《國家安全體系和能力現代化的三重邏輯》,《新疆師范大學學報(哲學社會科學版)》,2023年第2期;王秉:《數智賦能推進國家安全體系和能力現代化:一個研究框架》,《情報理論與實踐》,2022年第12期。

[11][12][13][21][22][33]王秉:《國家安全學核心概念體系》,《情報雜志》,2023年第8期。

[14]弗朗西斯·福山:《政治秩序的起源從前人類時代到法國革命》,毛俊杰譯,桂林:廣西師范大學出版社,2012年,第16頁。

[15]肖傳龍、張鄭武文:《國家能力的緣起、概念及影響因素探究》,《大慶社會科學》,2022年第2期。

[16]潘鳳、閆振坤:《建黨百年中國國家能力的演進歷程與理論邏輯》,《學術探索》,2022年第3期。

[17]彼得·埃文斯、迪特里希·魯施邁耶、西達·斯考切波:《找回國家》,方力維等譯,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2009年,第10頁。

[18]喬爾·S·米格代爾:《強社會與弱國家:第三世界的國家與社會關系及國家能力》,張長東等譯,南京:江蘇人民出版社,2012年,第5頁。

[19]王紹光、胡鞍鋼:《中國國家能力報告》,沈陽:遼寧人民出版社,1993年,第6頁。

[20][23][24][25][42]王桂芳、陳廣燦:《國家安全戰略學》,北京:軍事科學出版社,2018年,第12~13頁。

[28]《習近平在中央政治局第二十六次集體學習時強調 堅持系統思維構建大安全格局 為建設社會主義現代化國家提供堅強保障》,2020年12月12日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1685859664656374046&wfr=spider&for=pc。

[29][30]王秉、史志勇、王淵潔:《復雜性時代的國家安全學新范式:構建國家安全復雜學》,《國際安全研究》,2023年第4期。

[31]王秉:《中國國家安全體系現代化的歷程、內涵與路徑》,《湖南師范大學社會科學學報》,2022年第6期。

[32]王秉:《普通安全學:面向大安全尋找普適性安全規律》,《廣州大學學報(社會科學版)》,2023年第4期。

[36]E. Hollnagel and C. P. Nemeth et al., "Resilience Engineering Perspectives, Vol. 1: Remaining Sensitive to the Possibility of Failure," CRC Press, 2008.

[37]E. Hollnagel and J. Paries et al., Resilience Engineering in Practice: A Guidebook, Ashgate: Ashgate Publishing Ltd, 2011, pp. 275–296.

[38]E. Hollnagel and C. P. Nemeth et al., "Resilience Engineering Perspectives, Vol. 1: Remaining Sensitive to the Possibility of Failure," CRC Press, 2008; E. Hollnagel and J. Paries et al., Resilience Engineering in Practice: A Guidebook, Ashgate: Ashgate Publishing Ltd, 2011, pp. 275–296.

[39][40]王秉、吳超:《安全情報概念的由來、演進趨勢及涵義——來自安全科學學理角度的思辨》,《圖書情報工作》,2019年第3期。

[41]李國秋、呂斌:《論情報循環》,《圖書館雜志》,2012年第1期。

[44][45][46]王秉、吳超:《安全信息素養:圖情與安全科學交叉領域的一個重要概念》,《情報理論與實踐》,2018年第7期。

責 編∕楊 柳(見習)