著眼共同富裕提高養老保障水平:以浙江省為例

【摘要】現階段,我國養老保障體系的覆蓋范圍持續擴大,待遇水平顯著提高,支出占比逐年提升,財政補助不斷增加。從實現共同富裕的目標來看,當前的養老保障體系建設還面臨一些挑戰,包括養老保障體系的目標定位缺乏總體考慮,統籌層次高低不均,身份與戶籍限制流動,制度體系銜接運行不暢,籌資與待遇機制有待完善,財政支出責任邊界不清等。為此,需要調整目標定位,提高統籌層次,打破身份與戶籍限制,加強制度銜接和部門協同,完善籌資與調整機制,建立風險應對機制。浙江作為省級共同富裕示范區,在完善養老保障各項制度、提升老年人生活品質等方面作出了有益探索,取得了積極的制度成效。

【關鍵詞】養老保障? 基本養老保險? 社會救助? 福利補貼? 共同富裕

【中圖分類號】D632.1/F842.61? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2023.19.008

黨的二十大報告提出:“健全覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、安全規范、可持續的多層次社會保障體系。”養老保障是國家通過國民收入再分配的方式,滿足社會成員在老年時期生活需要的制度運行系統,在整個社會保障體系中發揮著基礎性作用,其基本實現形式是以稅收(繳費)和財政支出為基礎的貨幣發放和服務購買。當前我國養老保障的制度安排主要由城鎮職工基本養老保險制度、機關事業單位工作人員養老保險制度、城鄉居民基本養老保險制度、老年人社會救助制度、老年人福利補貼制度等共同組成。

本文以浙江省為例,[1]旨在考察我國養老保障體系的發展現狀,尤其是探討在共同富裕目標下,養老保障體系面臨的挑戰及其改進措施,從而為完善我國養老保障的制度設計、改善收入分配狀況、促進共同富裕提出政策建議。

有關養老保障促進共同富裕的已有研究

養老保障作為社會保障體系的核心組成部分,無論是從保障對象、發揮的作用,還是從實現路徑上來看,其建設與完善都是實現共同富裕的必然要求。

養老保障對收入差距的影響。中國式現代化進程中長期存在的城鄉二元結構和地域不平衡,凸顯了老年人收入不平等的城鄉和地域特征。已有研究表明,老年人與勞動力人口相比,其收入分配較不平等,且城鄉類別、受教育水平等早期社會經濟差異在不平等的形成過程中存在傳遞作用。[2]此外,隨著人口年齡結構的轉變、老齡化程度的加深,我國的城鄉收入差距會呈現擴大態勢。[3]這種客觀存在,使老年人口成為實現共同富裕的重要目標群體。顯而易見,要實現中國式現代化、扎實推進共同富裕,就需要完善全生命周期的養老保障體系,使其在“提低”與“擴中”中發揮重要作用。

扎實推進共同富裕,意味著讓全體人民共享經濟社會發展成果。在收入再分配方面,公共養老金計劃能夠有效緩解老年人收入不平等,依據發達國家的經驗,在擁有全面、普遍和慷慨的公共養老金制度的國家,老年人收入分配更為平等。[4]養老保障能夠有效緩解老年貧困,提升老年人的生活質量,幫助老年人過上有尊嚴的生活。我國養老保險制度在減少收入不平等方面的作用大于其他社會保障制度,而且從代際內的收入轉移來看,以年度收入評價的當期再分配效應小于以個人終生收入評價的長期再分配效應,因此在制度設計時應綜合這兩種再分配效應。[5]從總體上看,不論是從優化收入分配格局的視角,還是從增加老年人福利的視角,完善的養老保障都是實現共同富裕的重要制度基礎。

共同富裕視角下養老保障面臨的挑戰。養老保障是實現共同富裕的重要基礎和必然要求,但不合理的制度設計會在擴大轉移支付規模的同時加劇不平等,[6]甚至成為實現共同富裕的阻礙。現階段我國養老保障體系建設,面臨著統籌層次較低,城鄉之間、區域之間、群體之間不平衡等突出挑戰。從統籌層次上來看,較低統籌層次的養老金體系,無法適應我國人口老齡化程度與經濟發展水平地區差異較大的現實國情,不利于保證養老金制度的公平性、可持續性和便攜性。[7]我國養老保險體系在未來甚至還可能面臨養老金缺口、制度碎片化、轉移接續困難、地區間財務不平衡、競爭不公平等挑戰,需要通過全國統籌、國有資產劃轉、完善多層次養老保險建設、完善待遇調整機制、漸進延遲退休年齡來保障養老保險公平可持續發展。[8]此外,養老保障在地區與城鄉之間差異大,特別是農村地區面臨老年人口基數大、老齡化速度快、家庭空巢化等問題,農村養老保障在制度設計上仍存在城鄉分治、政策碎片化等短板,[9]導致城鄉統籌的“轉軌”成本持續增長。扎實推進共同富裕,需要充分關照人口老齡化和地區經濟發展水平差異顯著的現實國情,建立符合積極老齡觀、健康老齡化、促進人口長期均衡可持續發展觀念的養老保障體系。[10]

總結學界關于養老保障的觀點可知,現有研究既肯定了養老保障對滿足老年人福利需求、促進社會平等、實現共同富裕的積極作用,也對不合理的制度設計所造成的逆向分配效應提出了批評。當前,有必要進一步從共同富裕和養老保障的關系出發,對我國養老保障體系的現狀、問題和優化路徑作出歸納總結。

養老保障體系的制度建設成效

浙江作為省級共同富裕示范區,在完善養老保障各項制度、提升老年人生活品質等方面作出了有益探索,取得了積極的制度成效。下文將從覆蓋范圍、待遇水平、支出占比、財政補助4個方面,對我國和浙江省的養老保障體系狀況進行分析。

養老保障的覆蓋范圍持續擴大。從目標群體上來看,共同富裕是指全體人民的共同富裕,需要針對不同的收入群體精準施策,重點幫扶低收入群體,推動更多人邁入中等收入行列。[11]當前,我國人口結構已發生了重大轉變,老齡化程度不斷加深。2020年,我國60歲及以上人口達到2.64億,占全國總人口的18.70%;浙江60歲及以上人口也達到了1207.27萬人,占全省總人口的18.70%。[12]在人口老齡化背景下,養老保障在滿足老年人生活需求方面發揮著越來越重要的作用,并通過基本養老保險制度、社會救助制度和老年人福利補貼制度形成有效的制度屏障。

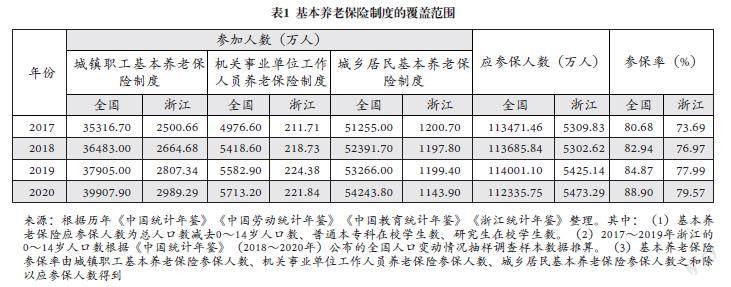

從基本養老保險制度來看,無論是全國還是浙江,參加人數和參保率均逐年提高。全國2020年城鎮職工基本養老保險、機關事業單位工作人員養老保險、城鄉居民基本養老保險三項制度已覆蓋99864.90萬人,參保率達88.90%;浙江基本養老保險參加人數也從2017年的3913.07萬人增加到2020年的4355.03萬人,參保率從2017年的73.69%提高到2020年的79.57%(見表1)。

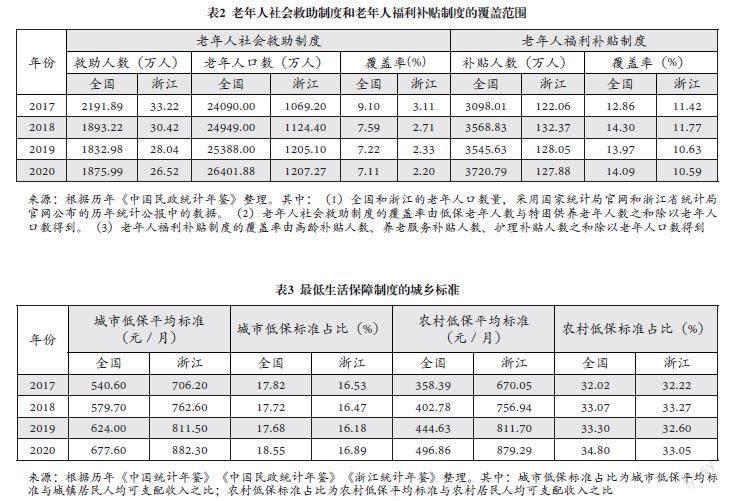

除基本養老保險制度外,作為兜底性的社會救助制度也起到了緩解老年人貧困、維持老年人基本生活的重要作用。需要說明的是,老年人社會救助制度與養老保險制度互為補充。一般來說,享受養老金的老年人越多,接受社會救助的老年人數就會相對越少。從表2可以看出,我國享受社會救助的老年人數總體上逐年下降,其中2020年為1875.99萬人,占老年人口的比例為7.11%;2020年浙江老年人社會救助的人數和覆蓋率分別為26.52萬人和2.20%。從老年人福利補貼制度的覆蓋情況看,我國享受老年人福利補貼的人數呈現上升趨勢,2020年達到3720.79萬人,占全國老年人口的比例為14.09%;浙江老年人福利補貼制度的覆蓋率則有所下降,從2017年的11.42%下降到2020年的10.59%,這與浙江老年人福利補貼準入條件更為嚴格、制度精準性更強密切相關。總體來看,由于經濟發展程度較好、老年人收入水平較高,浙江老年人社會救助制度與老年人福利補貼制度的覆蓋率低于全國水平。

養老保障的待遇水平顯著提高。不同的養老保障制度安排有不同的準入條件和支付標準。浙江在進行城鎮職工基本養老保險全國統籌之前,企業職工單位繳費率一直處于全國較低水平,2023年起統一升至16%。相較于全國城鄉居民基本養老保險標準,浙江城鄉居民基本養老保險個人繳費最高檔次金額更高,最高可達每人每年5000元。

在社會救助制度方面,老年人享受特困人員供養的準入條件主要是無勞動能力、無生活來源且無法定贍養、撫養、扶養義務人,或者其法定贍養、撫養、扶養義務人無贍養、撫養、扶養能力;最低生活保障制度的準入條件為共同生活的家庭成員人均收入低于當地最低生活保障標準,且其家庭是符合當地最低生活保障家庭財產狀況規定的家庭。[13]表3結果顯示,浙江城市低保月平均標準和農村低保月平均標準均高于全國水平,2020年分別為882.30元和879.29元。

高齡、經濟困難和失能是老年人福利補貼制度的重要準入條件,具體到各項補貼制度而言,高齡津貼制度主要針對80周歲以上的低收入老年人,[14]養老服務補貼制度主要針對經濟困難的老年人,護理補貼制度主要針對經濟困難的失能老年人。[15]浙江對享受城鄉居民養老保險待遇的、年滿80周歲的高齡老人,給予高齡補貼,[16]并對具有本省戶籍低收入家庭的60周歲以上失能、失智及生活能夠自理的高齡(80周歲以上)老年人提供養老服務補貼。[17]目前,浙江省內尚未出臺統一的老年人護理補貼政策,但部分地區已建立起護理補貼制度,如麗水市云和縣為具有本縣戶籍,未享受困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼和養老服務補貼的低保、低邊家庭的失能失智人員提供護理補貼,幫助解決他們的長期照護困難。[18]

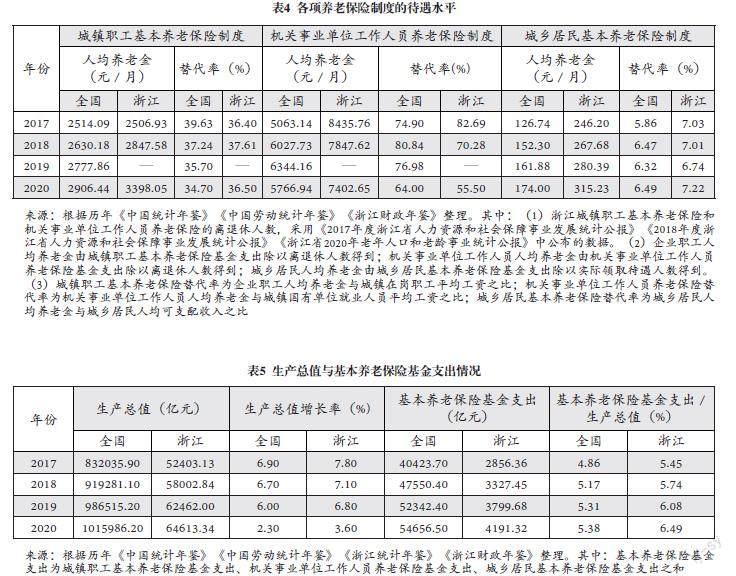

就基本養老保險制度而言,表4數據顯示,我國企業職工的月人均養老金逐年上升,從2017年的2514.09元上升到2020年的2906.44元;機關事業單位工作人員的月人均養老金在2020年有所下降,為5766.94元;城鄉居民月人均養老金呈上升趨勢,2020年為174元。2020年機關事業單位工作人員的養老金替代率是企業職工的1.84倍,是城鄉居民的9.86倍,這說明各項基本養老保險制度的待遇水平仍然存在較大差異。

具體到浙江基本養老保險待遇水平,表4的數據顯示,浙江城鎮職工的月人均養老金呈上升趨勢,2020年為3398.05元;機關事業單位工作人員的月人均養老金呈下降趨勢,2020年為7402.65元;城鄉居民月人均養老金逐年上升,2020年達到315.23元。相較而言,浙江人均養老金高于全國水平。2020年,浙江機關事業單位工作人員養老保險的替代率是城鎮職工基本養老保險的1.52倍,是城鄉居民基本養老保險的7.67倍,相較于全國制度間待遇水平差距,浙江不同養老保險制度間待遇水平差距更小。值得一提的是,浙江多次提高城鄉居民基本養老保險的基礎養老金最低標準,2021年提高至每人每月180元,[19]在一定程度上縮小了不同養老保險制度間的待遇差距。

養老保障的支出占比逐年提升。改革開放以來,我國經濟社會發展取得舉世矚目的成就,國內生產總值(GDP)逐年上升,2020年我國GDP已超過100萬億元。同期,浙江全省生產總值也逐年上升,2020年達到6.46萬億元,增長率為3.60%。隨著經濟的增長,我國基本養老保險基金支出及其占GDP的比重亦逐年提高,2020年分別為54656.50億元和5.38%。從浙江的情況來看,基本養老保險基金支出及其占全省生產總值的比重均逐年增加,2020年分別為4191.32億元和6.49%(見表5)。

在社會救助支出與老年人福利補貼支出上,如表6結果顯示,我國老年人社會救助支出呈上升趨勢,其中2020年為2432.21億元,占GDP的0.24%;浙江老年人社會救助支出也逐年上漲,2020年為63.97億元,占全省生產總值的0.10%。我國老年人福利補貼支出逐年增加,2020年為292.20億元,占GDP的0.03%;2020年浙江老年人福利補貼支出為8.43億元,占全省生產總值的0.01%。

總體來看,浙江和全國的養老保障支出均逐年上升。其中,2017~2020年全國養老保障支出依次為42646.74億元、49770.96億元、54643.70億元、57380.91億元,全國養老保障支出占GDP的比重依次為5.13%、5.41%、5.54%、5.65%。浙江養老保障支出的增長率總體上高于全國水平,浙江養老保障支出占全省生產總值的比重高于全國養老保障支出占GDP的比重。2017~2020年浙江養老保障支出依次為2909.10億元、3385.04億元、3860.73億元、4263.72億元,浙江養老保障支出占GDP的比重依次為5.55%、5.84%、6.18%、6.60%(見表7)。

養老保障的財政補助不斷增加。在養老保障的財政補助方面,如表8數據顯示,我國城鎮職工基本養老保險制度的財政補助及其占比均呈上升趨勢,2020年分別為11719.66億元和26.41%;城鄉居民基本養老保險制度的財政補助逐年上漲,2020年為3134.59億元,但財政補助占比在2020年下降為64.59%。浙江城鎮職工基本養老保險制度的財政補助及其占比均逐年上升,2020年分別為328.93億元和13.68%;城鄉居民基本養老保險制度的財政補助逐年上升,2020年為185.94億元,而財政補助占比在2020年下降為61.85%。由此可以看出,浙江各項養老保險制度的財政補助占比均低于全國平均水平。但無論是浙江還是全國,不同養老保險類別的財政補助占比相差較大,養老保險制度間的財政補助公平性有待提高。

社會救助和老年人福利補貼的資金來源于中央和地方的財政轉移支付,如表9數據顯示,全國最低生活保障、特困人員供養的財政補助均呈上升趨勢,2020年分別為1963.59億元和468.63億元;全國高齡補貼、護理補貼的財政補助也呈上升趨勢,2020年分別為242.01億元和18.10億元,而對養老服務的財政補助從2017年的61.02億元下降到2020年的32.08億元。浙江最低生活保障和特困人員供養的財政補助逐年上升,2020年分別為58.47億元和5.50億元;浙江高齡補貼的財政補助也逐年上升,2020年為4.44億元;而對養老服務財政補助卻呈下降趨勢,2020年為3.87億元,對護理補貼的財政補助在2020年也有所下降,為0.12億元。總體來看,包括浙江在內,全國養老保障的財政補助呈上漲趨勢,財政投入力度在逐步加大。

養老保障體系發展面臨的挑戰

現階段,我國養老保險制度基本定型,社會救助制度與老年人福利補貼制度不斷發展,經濟困難、失能老人等制度對象不斷增加,經濟快速發展為養老保障進一步發展提供了雄厚的物質基礎。但是,從實現共同富裕的目標來看,無論是浙江還是全國,養老保障體系還面臨著一些挑戰。具體來說,養老保障體系在制度設計的目標定位、統籌層次、制度銜接、財政責任劃分等方面仍存在不足,需要進一步加以完善。

目標定位缺乏總體考慮。目前養老保障體系的各項制度雖有相應的規定,但現有制度在目標定位方面還缺乏總體考慮。此外,屬地化管理原則在適應各地經濟發展差異的同時,也導致各地制度執行存在差異。其中,城鄉居民基本養老保險制度和老年人福利補貼制度的目標定位模糊問題最為突出。根據國務院出臺的政策文件,城鄉居民基本養老保險制度作為一項保險制度,應明確相應的權利和義務關系,強調個人繳費責任并維持基金收支平衡。但事實上,城鄉居民基本養老保險制度是一項更偏向于依賴財政補貼的福利制度,其定位存在保險與福利之間的含混不清。比如,浙江居民養老保險財政補助金待遇占84%,個人繳費形成的個人賬戶待遇僅占16%左右,難以實現基金收支平衡。

財政提到了居保制度的定位問題,到底是傾向福利制度還是把它作為一個基本養老保險制度來定位?國務院的文件很明確,它就是一個基本養老保險制度。但如果是按照這么一個定位,相關的個人繳費,各方的主觀能動性也好、責任也好,是需要配套的。從現在來看,對于居民養老保險,個人繳費積累還是比較少的。我們350元∕月的待遇,財政補助資金的待遇占84%,個人繳費形成的個人賬戶養老金占16%左右,所以個人養老的積累還是不足的。從制度層面,還需要有些比較大的突破,才能夠吸引農民或者居民個人多繳費。[20]

老年人福利補貼制度,也存在概念使用和政策執行上的混亂。現階段我國的老年人福利補貼,既存在以市民身份和年齡為準入條件的高齡津貼,也有依據經濟困難和失能程度發放的養老服務補貼和失能護理補貼。各地區既有三項補貼疊加發放的情況,也有將三項補貼合為一項的情況。浙江老年人福利補貼的發放限制條件較為嚴格:為享受城鄉居民養老保險待遇的、年滿80周歲的高齡老人,每月給予不低于30元的高齡補貼;[21]為具有本省戶籍的低收入家庭的60周歲以上失能、失智及生活能夠自理的高齡(80周歲以上)老年人提供養老服務補貼。[22]綜合比較全國與浙江老年人福利補貼的實踐可知,浙江的養老服務補貼對象主要為經濟困難的失能老年人,其本質上為護理補貼。但民政部的養老服務補貼對象主要為經濟困難的老年人,與老年人社會救助的覆蓋對象存在重疊,這種理念上的混淆也給地方的政策執行造成了操作困難。

在養老保障體系方面,建議國家的制度能夠統一,特別是養老服務補貼,從國家層面來說,這個概念有點不清。我們浙江省的養老服務補貼就是一個護理補貼,但是國家民政部的養老服務補貼的對象是低保家庭的老年人——在領取低保金以后生活仍然困難的,給他一個養老服務補貼,失能失智的給他一個護理補貼。我們覺得,如果低保家庭的老年人在領取低保金以后生活仍然有困難,也就是說他還是在社會救助的范圍,社會救助有低保的、有特困的,還有臨時救助的……如果符合條件的,可以給他臨時救助,或者提高低保的標準,也可以通過其他一些途徑。生活補助的就是生活補助的,護理補助的就是補助服務的,最好能夠把這個概念厘清。我們自己覺得我們對養老服務的補貼應該沒錯,但是概念太多了,基層也不好操作。[23]

目標定位不清晰還導致了各項制度待遇水平難以確定、制度之間的關系難以厘清。從縮小貧富差距的角度上看,通過社會救助制度和選擇性福利制度為經濟困難的老年人提供基本生活保障,能夠起到“提低”與“擴中”的作用。然而,現階段我國養老保障體系既存在未能完全覆蓋低收入群體的“窄化”問題,也存在財政補貼城鎮職工基本養老保險、高齡津貼導致的福利疊加與“泛化”問題。在老年人社會救助方面,仍有部分低保邊緣群體未納入保障范圍,同時城鄉居民養老金普遍低于低保金。在老年人福利補貼方面,高齡津貼作為普惠性福利,面向的是全體高齡老年人。這種以年齡為標準的福利津貼,雖然在政策執行上更為便捷,卻未能明確津貼本身的定位,在待遇標準的制定上存在進一步調整的空間。

問題不僅是浙江省特有的,是全國普遍的。基本養老保障制度有很多挑戰,一方面我們說在經濟下行時,要量力而行;但另一方面,我們又定位不精準,“撒胡椒面”。我們講基本養老保障制度窄化和泛化并存,一方面是政策的基本保障對象始終守著從原來的五保、低保到低邊,這部分人口是非常少的。浙江1000多萬老年人,符合這個對象的只有24萬,這里面失能的人按大的失能概念來算,也就是6%,2萬多人,覆蓋面非常窄。另一方面,很多制度設計的時候又泛化。現在養老服務補貼不再是救助性,它帶有福利的性質,標準也很高,很多部門在做,就會產生新的福利堆積和福利不公平現象,而且福利斷層了,沒有福利梯度。很多地方出臺了養老服務條例,推高齡普惠政策,老人給服務補貼,高齡給予普惠。但是高齡津貼定位也不清晰,錢到底是發給他吃飯的還是請保姆的、還是吃藥?到底解決什么問題?高齡普惠財政的盤子就大大擴大了,因為高齡老人占15%,所以我們現在養老補貼的財政預算里面可能70%給這部分人,而這部分補貼完全是錦上添花。[24]

統籌層次高低不均。受制度設計理念、地區發展不平衡與財政分割的影響,養老保障體系整體統籌層次較低,帶來了地區分割與地方利益不平衡的挑戰。城鎮職工基本養老保險制度長期處于地區分割的狀態,各地區參保人養老保險繳費標準與待遇千差萬別。企業法定養老保險受企業性質、行業與地區差異化政策的影響,參保人數、繳費基數和費率不實的現象較為普遍,不僅不利于推動地區經濟均衡發展,也使得我國基本養老保險制度的互助共濟性不足,難以充分發揮大數法則的效能。盡管現階段城鎮職工基本養老保險全國統籌已經開始起步,但基本養老保險的繳費與基金運營管理主要仍由省級單位承擔,經濟增速放緩與屬地化管理對中央政府資金調配形成了較大壓力。不論是從提高制度公平性的角度出發,還是基于降低財政風險、提升制度可持續性的考慮,建立全國統籌的養老保險制度已經成為共同富裕背景下養老保障體系發展的必然要求。

浙江從1984年開始建立社會保險制度,1999年實施了《浙江省職工基本養老保險條例》,2020年規范了省級統籌,實現了政策執行、基金收支、責任分擔、經辦服務的統一。今年(2022年)1月份開始進行全國統籌,浙江省5月16號進入統籌,進一步完善了結構。到現在為止,盡管基本養老保險也全國統籌,但是繳費還在省級層面。而且現在看來,經濟低速增長對轉移支付、對中央政府的資金調配形成很大壓力。[25]

相較于城鎮職工基本養老保險而言,城鄉居民基本養老保險制度的統籌層次更低,導致各地區城鄉居民養老保險籌資標準未能統一、待遇標準調整主要由地方部門主導、地區與城鄉之間養老金存在較大差異、城鄉基本養老保險制度互助共濟性不足等問題。在經濟發展程度較高、省內差距較小的浙江,城鄉居民養老金在調整次數和最低標準上明顯高于全國水平。但從統籌層次上來看,浙江城鄉居民基礎養老金仍處于縣級統籌的階段,由各地市提供城鄉居民基礎養老金最低待遇標準,縣級單位根據自身發展情況具體執行。

如表10的數據顯示,2017年至2021年,浙江省內各地市城鄉居民基礎養老金最低待遇標準仍存在較大差距,各地市標準的制定和待遇上調水平各有不同。其中寧波市的城鄉居民基礎養老金為歷年來浙江省內最高,麗水市為浙江省內待遇水平最低。浙江經濟發展水平差距較小的地市,城鄉居民基本養老保險統籌層次相對較高、待遇標準差距較小,制度再分配功能更強,而其余各地市城鄉居民基本養老保險則面臨著待遇標準統一的問題。

目前浙江省居民基礎養老金還是縣級統籌,每個縣有一個標準,但是市里也會總體規劃,大致趨向于統一。有些比較均衡的市可能就一個標準,不是很均衡的可能定兩個標準、三個標準、四個標準,就是在慢慢趨于統一。總體來看,城鄉居民養老金正在上調之中,國家基礎養老金這次剛調了5塊,是98塊,我們省里現在是180塊。地方上各個市不一樣,目前最高的基礎養老金是310塊,最低是225塊。從(差異)比例來看,其實是1.38∶1。從這個角度來分析,城鄉養老已經在壓縮收入差距,已經起到調節作用了。[26]

身份與戶籍限制流動。當前養老保障仍存在較為明顯的身份和地區區隔,導致流動人口在準入條件、待遇享受等方面受到諸多限制。以養老保險制度為例,基本養老保險制度的建立以傳統雇傭關系的職業身份為基礎,主要解決的是勞動力市場中城鎮企業職工的養老保障問題,缺乏對城鎮個體勞動者和農民的保障。2005年,國務院針對農民工問題,提出要擴大城鎮職工基本養老保險制度的覆蓋范圍,統一城鎮個體工商戶和靈活就業人員參保繳費政策。[27]2010年施行的《社會保險法》規定,無雇工的個體工商戶、未在用人單位參加基本養老保險的非全日制從業人員以及其他靈活就業人員也可以參加基本養老保險。[28]《浙江省職工基本養老保險條例》同樣規定,無雇工的城鎮個體戶、城鎮靈活就業人員可以按照規定,以個體身份參加職工基本養老保險。在實際政策執行中,靈活就業人員參保時面臨著戶籍限制與高繳費負擔等問題,會偏向選擇參加戶籍所在地的城鄉居民基本養老保險,或者是在“自愿”原則下直接不繳保險。

靈活就業人員和流動人口參保困難,反映了當前養老保障的戶籍限制與社會保障管理上的不足之處。改革開放以來,隨著經濟社會發展和社會流動的加劇,我國流動人口的規模逐漸擴大。截至2020年,全國流動人口的數量已達3.76億人。[29]浙江作為經濟發達的人口流入大省,2020年省內流動人口937萬人,跨省流動人口約為1618萬人,[30]其中2020年凈遷入人口數量為28.03萬,凈遷出人口數量為7.69萬人。[31]據浙江省人力資源和社會保障廳提供的數據顯示,2017年浙江無雇工的城鎮個體戶、城鎮靈活就業人員等以個體身份參保者共有502.03萬人,2021年已達549.15萬人。[32]此外,老年人福利補貼等制度仍以戶籍為準入條件,使得許多沒有本地戶籍的常住人口,仍面臨著福利補貼與養老服務獲取等養老保障待遇上的阻礙。

浙江省的參保率還不是很高,按常住人口和就業人口來算,參保率達到72%左右。“七普”下來,浙江從外面流進來的青年人1600萬。這1600萬人中可能大多數沒有參加企業職工保險,也沒有參加居民的。根據掌握的情況來看,參保總共6500萬人,但是參加企業職工保險的是3200萬,其中還有70萬斷保的,800多萬是已經在領取養老保險的。按照制度設計,如果他(流動人口)繳滿15年,在哪個地方繳的時間長就愿意在哪個地方辦退休手續。從制度設計上流動人口偏向在浙江退休,他可以在他們家鄉養老,但是退休要拿浙江的待遇,拿的養老金就高于家鄉的養老金。[33]

由于各地區經濟發展水平差異較大,城鄉居民基本養老保險、社會救助與老年人福利補貼待遇標準還會受到各地區財政支出的影響。以老年人最低生活保障制度為例,浙江省內經濟發達地區與欠發達地區、城市與農村之間的低保標準和平均補差情況存在較大差異。總的來說,養老保障各項制度存在的職業身份和戶籍限制,給靈活就業人員與流動人口養老保障設置了障礙,不利于勞動力的跨區域流動與人才優化配置,也為縮小群體、城鄉與地區之間的養老保障待遇差距造成了困難。

制度體系銜接運行不暢。從理論上看,在養老保障的制度體系之中,社會救助、基本養老保險與老年人福利補貼在目標定位上具有層次性,即老年人社會救助發揮兜底功能,社會保險居于其上,老年人社會福利屬于更高層次的保障。但現階段城鄉居民養老金明顯低于低保標準,導致部分經濟困難的老年人,寧可申請低保也不愿意參加城鄉居民基本養老保險。此外,現階段老年人福利補貼制度與社會救助制度的關系也亟需厘清。

除了社會救助、基本養老保險與老年人福利補貼的制度銜接問題之外,我國養老保障體系還面臨著不同養老保險制度的銜接和跨地區養老保險關系轉移接續的問題。以城鄉居民基本養老保險和城鎮職工基本養老保險的轉移接續為例,我國雖已頒布《城鄉養老保險制度銜接暫行辦法》(人社部發〔2014〕17號),但在關系轉接時限上,暫行辦法規定職工向城鄉居民保險轉接時需要達到法定退休年齡,從而限制了參保人關系的轉接。依據暫行辦法,若城鎮職工養老保險參保者選擇轉入城鄉居民養老保險,繳費合并累計計算,個人賬戶資金同樣轉移到城鄉居民養老保險的個人賬戶,但統籌賬戶之中的資金并不轉移;若城鄉居民養老保險參保者轉入城鎮職工養老保險,其城鄉居民養老保險繳費年限不能累計計算,從而造成繳費年限的中斷。

(養老保險制度)存在一個問題就是路徑依賴,你剛開始參加的是居民保,他要改為企業職工保,這個渠道盡管是開的,可是他原來繳的費怎么管理?比如我繳到居民保了,現在要參加城鎮職工了,從居民保還是不能轉出。一些去打工的才可以轉,而且個人賬戶可以轉,年限轉不了。從職工轉到農村來可以,從農村轉到城市去不行。因為現在年限、繳費完全不一樣的,你要當作視同(繳費)肯定不行。[34]

此外,制度銜接過程中信息化程度不高、養老保險關系轉移接續操作規范性不足,也給流動人口跨地區養老保險關系轉移接續帶來諸多不便。由于長期的地方分割,不同養老保險統籌單位往往會使用便于自身管理的信息系統,在籌資標準和待遇計發參數設計上亦存在差異。甚至有些信息化水平不足的地區,在基層人員的不規范操作下,出現了養老保險關系轉接信息未能及時更新甚至丟失的情況。

籌資調整機制存在缺陷。人口結構作為影響福利供給的重要需求因素,不僅會影響資金供應能力,還會影響制度運轉的潛在成本,進而影響制度的抗耐性。[35]人口老齡化必然給養老保障帶來資金支出壓力,而制度本身的缺陷又會加劇養老保障資金支出的區域性與結構性矛盾。從籌資機制看,城鎮職工基本養老保險制度面臨著繳費年限過短、退休人員人力資源浪費等問題,制度轉軌的歷史債務也給基金的可持續運營帶來了挑戰,個人賬戶可繼承、繳費基數未能夯實更是加劇了支出壓力。

現在繳費年限15年太短。(浙江省)財政去年補了130億,此外還要上交調劑金。繳費年限,國家已經有考慮要延長,但是最終還是遲遲沒調。而且一個人繳費跟一個人享受的待遇相比是不平衡的。比如我們個人賬戶的設計,如果你活的時間長了,統籌金會撥付相應數額;如果在領完之前就已經身故了,還可以繼承。包括現在的基礎養老金計發基數是全社會平均工資,但是我們繳費的基數又是打了折的繳費基數,這里有一些設計不合理、不科學的地方,導致會加劇資金的虧空。[36]

由于城鎮職工基本養老保險制度名義繳費率偏高,過高的籌資壓力對于企業經營發展也造成了很大影響。很多企業特別是中小微企業參保負擔較重,導致企業參保積極性不高,部分企業甚至通過不簽合同、瞞報人數等方式逃避參保,這不僅不利于進一步擴大養老保障的覆蓋面,更損害了勞動者的合法權益。城鄉居民基本養老保險的個人自愿參保原則,也導致部分群體出于當期消費和養老規劃意識不強等原因而不愿參保。

現在有兩種傾向,一個是企業本身想把社保省下來作為利潤處理,就是盡量不繳,企業自覺性不是很高。浙江跟廣東的情況都一樣,就是瞞報職工人數。一個是職工本身是外來務工人員,很有可能也不愿意繳,他只要你發給我錢就可以,至于養老是以后的事情,人的意識上還是有差異。[37]

從待遇調整機制上來看,我國已經初步建立了與經濟社會發展水平相適應的養老保障待遇調整機制。相關政策規定,城鎮職工養老金要根據職工平均工資增長、物價上漲情況適時調整。[38]城鄉居民基本養老保險亦建立了待遇確定機制、基礎養老金正常調整機制、個人繳費檔次標準調整機制、繳費補貼調整機制,以促進城鄉居民基本養老保險的發展與經濟發展、城鄉居民收入增長、物價變動等情況相適應。[39]老年人社會救助、老年人福利補貼則根據經濟社會發展水平和老年人的實際需要進行調整,[40]各地根據當地經濟發展水平、物價變動情況和財力狀況自主確定。[41]然而,各項制度的待遇調整機制在設計理念和規范性上仍有待進一步提升。以基本養老保險制度的待遇調整機制為例,城鎮職工與城鄉居民基本養老保險的待遇上調水平和待遇上調次數差距明顯,國家財政對于養老金的補貼壓力也不斷加大。

我們的養老金調整機制并不規范。第一個,現在的制度可持續性不足,全國統籌也不能解決所有問題。第二,現在職工跟居民之間養老金差距過大。職工退休每一次增加養老金,增加部分比當地農民(養老金)的總量還要高。這里還有個理念的問題,社會保險本來是籌資和待遇相匹配、權利相對應的,這里最重要的是要控制待遇。控制待遇有什么好處呢?第一,將來基金可能平衡;第二,和農民的差距縮小。[42]

財政支出責任邊界模糊。財政公共預算支出應當依據制度定位發揮不同的作用。由政府負責的社會救助和老年人福利補貼項目,財政支出對其負有全責。基本養老保險作為社會保險項目,應當強調籌資與待遇之間的匹配,并維持自身基金平衡,保證制度正常運轉。但從實際情況來看,城鎮職工基本養老保險制度中,國家財政不僅發揮了承擔轉制成本和制度運行成本的作用,還承擔了待遇上調和維持基金平衡的兜底責任。從城鄉居民基本養老保險制度的財政責任來看,由于納入了大量應當參加城鎮職工基本養老保險的靈活就業人員,從而擴大了政府的財政支出責任。

國家財政對于養老金的補貼和補助,從10年之前的每年2000多億,逐步增加到3000多億、4000多億、5000多億,一直加到6000億……農民養老金也有補貼,基礎養老金是國家財政部支出的,當然國家是各級財政,有的地方還有給個人賬戶少量的補貼,像浙江省有個年限養老金。但是你算算,中央財政對退休工人的、對職工的養老保險基金的補助,跟對以農民為主的居民養老金的補助,無論是總量還是人均都有差距。[43]

各級政府的財政責任,尤其是中央與地方財政權責關系的厘清,也是進一步完善養老保障體系、推進養老保險全國統籌的關鍵所在。在不同的統籌層級中,中央政府和地方政府的財政權責存在著明顯區別。由于現階段養老保險調劑比例設計和各地基金收支狀況未能完全匹配,中央所能掌握的調劑金總量未達到最優規模,各地養老保險基金平衡也未達到最優狀態。[44]在養老保險全國統籌步入成熟期后,應當實現全國統收統支的制度模式,將中央與地方共同承擔財政責任逐漸轉向由中央支出責任為主導,強化中央財政收支決策權與調劑權,依據各地人口年齡結構和經濟社會發展水平差異對中央財政補貼范圍作出調整。然而,現階段基本養老保險制度各級政府財政的責任分擔比例仍不清晰,出現了政府間財政籌資邊界模糊、財政支出責任分擔不合理的狀況。特別是城鄉居民基本養老保險制度,由于對財政補貼的依賴性較強,在未明確地方財政支出責任的情況下,容易造成不同地區政府財政負擔不均,影響財政補貼的可持續性。

從財政上來講,農民(城鄉居民養老保險)是低強制,自己不交,家里拿不上那個錢,這種情況待遇沒法上去。財政上拿錢怎么來弄?浙江也已經快過了財政的紅利期了,因為浙江農民戶口占的量大,(城鎮)居民僅有500多萬人。但是對浙江來說,外地人的錢流動的話,就落在浙江了,但如果固化下來,就不會在浙江,這個叫做“福利磁吸”效應。可持續性是個問題,立法了以后才能把這個盤子可持續下去。[45]

完善養老保障體系的政策建議

在中國式現代化進程中,實現共同富裕是需要長期奮斗的系統工程。在日益復雜的內外部社會風險之下,應當綜合考慮現階段我國養老保障體系面臨的主要問題,明確養老保障促進共同富裕的政策路徑。

調整目標定位。健全覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、安全規范、可持續的多層次社會保障體系,不僅是養老保障發展的必然要求,更與扎實推動共同富裕的目標相契合。現階段我國養老保障體系仍存在制度目標定位模糊等問題,造成對低收入群體保障不足、福利懸崖與福利疊加等問題并存,需要從總體上調整目標定位,發揮其提綱挈領的作用。針對城鄉居民基本養老保險和老年人福利補貼制度目標定位模糊的問題,應當強化基本養老保險的主體作用,以保險福利涵蓋救助福利所保障的對象,為全體人民提供更高水平的養老保障。針對無力繳納保險的困難群體,可以考慮由國家承擔繳費責任,抑或給予適當補貼,避免制度銜接不暢、待遇水平過低等造成的貧困陷阱。概述之,養老保障體系要形成合理的福利梯度,各項制度緊密關聯,有效發揮促進共同富裕目標的整體效能。

提高統籌層次。實現共同富裕,意味著消除城鄉差別、地區差別和群體差別,需要打破養老保障地區分割和地方利益割據的格局。提高養老保障統籌層次,不僅有利于加強制度的互助共濟性,還能防范基金不可持續的風險。首先,要打破城鄉分立的局面,逐步實現城鄉養老保障一體化。浙江多地已實行城鄉統一的最低生活保障標準,有的地區城鄉居民的養老保險待遇已經接近城鎮職工基本養老保險的待遇水平,為全國范圍內推進養老保障體系的城鄉統籌提供了有益借鑒。其次,要破除影響社會流動的障礙因素,在全國范圍內統一管理養老保障基金、制定統一的發放政策,使養老保險關系能在不同地區順利轉移接續。最后,要逐步縮小人群差異,將不同職業群體之間、代際之間的養老保障水平差距控制在合理范圍內。未來在養老保險全國統籌的推進上,還應進一步統一繳費率、繳費基數、待遇計發等政策,合理劃分中央與地方財政支出責任,并通過建立統一的信息系統,實現全國信息資源共享。

打破身份與戶籍限制。實現共同富裕的養老保障體系,應當是覆蓋全民的普惠性制度安排。這就要求在制度設計理念上,應綜合考慮我國人口老齡化與地區、城鄉經濟發展不平衡的現實狀況,逐步建立以公民身份為基礎的制度體系,從現階段覆蓋戶籍人口轉向覆蓋常住人口、從覆蓋正規就業者擴大到覆蓋全體勞動者,避免養老保障的“窄化”與“泛化”問題。具體而言,就是要打破靈活就業人員和流動人口享受養老保障的身份與戶籍限制,破除現有制度設計城鄉分割和地區分割的局面,從而確保真正有需要的老年人群體得到應有的保障。與此同時,還應進一步縮小不同養老保險制度之間、城市與農村老年人社會救助和福利補貼的待遇差距,解決由制度分割和地區經濟發展不均衡導致的群體間待遇不平衡的問題。

加強制度銜接和部門協同。制度銜接是實現養老保障高質量發展的重要一環。基本養老保險制度應當和老年人社會救助制度有效銜接,明確城鄉居民養老保險和最低生活保障制度的目標定位,逐步提升城鄉居民養老保險制度的待遇水平。老年人救助制度和老年人福利補貼制度之間亦應加強銜接,在提升瞄準精準度的同時,避免覆蓋群體過窄抑或是福利疊加的現象。為解決養老保險關系轉移接續時養老保障權益不對等、跨地區轉移接續困難等問題,應在制度設計上打破繳費年限積累和賬戶資金轉移的限制,通過健全全國統一的信息系統,實現分段計算參保年限、加權計發養老金待遇,進一步提升基本養老保險制度的便攜性。此外,還應當明確不同部門的權責關系,避免部門職能分割或交叉重疊,以浙江正在探索建設的“共富型大社保體系”為例,探索并實現人社部門、民政部門、醫保部門等部門之間的職能協作和一體化管理,為居民提供由老年人社會救助、基本養老保險與老年人福利補貼構成的覆蓋全生命周期的高質量養老保障體系。

完善籌資與調整機制。在籌資調整機制方面,首先,要合理確定基本養老保險的繳費率與繳費基數,適當降低養老保險繳費率,以達到提升養老保險收繳率、擴大養老保險覆蓋范圍的目標,推動養老保險基金收支平衡。其次,養老保險的籌資機制要適應人口結構的轉變,適當提高基本養老保險的繳費年限,適時出臺延遲退休年齡政策方案,促進代際公平的實現。最后,要完善財政補助的調整機制,明確不同制度的財政責任以及央地財政履責邊界,平衡不同制度的財政投入,提高財政補助的公平性,可參考浙江建立的“錢隨人走”的財政補貼模式以及市民化財政補助機制,建立適應人口的大規模流動和城鄉統籌發展的財政補貼機制。在養老保障的待遇調整機制方面,一方面,要通過合理的待遇調整機制,逐步縮小制度覆蓋群體的待遇差距,重點提高中低收入群體的養老保障待遇水平;另一方面,要根據國民收入水平、工資水平和物價的變動情況,兼顧財政支付能力與財政投入的可持續性,適時調整養老保障的待遇標準。

建立風險應對機制。在實現共同富裕的進程中,養老保障體系應當不斷適應制度環境的變化,進一步提升抗風險能力。養老保障體系需要著眼于總體國家安全,立足于國內風險與國際風險、應急響應與長效機制,將制度建設上升到與經濟、政治、文化緊密相關的福利體制高度,統籌經濟發展和社會安全的關系,構建更加有效的風險屏障。[46]從國內風險來看,養老保障體系設計應當適應本國的社會經濟發展水平、社會結構和文化傳統,發揮養老保障應對國內風險的基礎性作用。從國際風險來看,應當提升養老保障體系的制度彈性與行動張力,針對全球金融危機、新冠疫情等全球公共衛生危機、局部戰爭等國際風險作出前瞻性設計。此外,針對自然災害等誘發的社會公共危機事件,應當提升養老保障體系的應急響應能力,通過部門聯合行動、社會力量參與共同化解跨界危機。

(中國人民大學勞動人事學院申晨、王焙焙、張弛對本文亦有貢獻)

注釋

[1]本文使用的訪談資料來源于中國社會科學院社會發展戰略研究院課題研究。課題組于2022年7月到浙江省進行實地調研,并召開省直機關部門座談會、專家學者座談會、嘉善縣共同富裕背景下養老保障體系建設座談會,形成了近11萬字的訪談記錄。除此之外,浙江省委政策研究室亦協調相關部門,為課題研究提供了豐富的資料支撐。

[2]K. Hanewald; R. Jia and Z. Liu, "Why is Inequality Higher Among the Old? Evidence from China," China Economic Review, 2021, 66, p. 101592.

[3]Z. Dong; C. Tang and X. Wei, "Does Population Aging Intensify Income Inequality? Evidence from China," Journal of the Asia Pacific economy, 2018, 23(1), pp. 66–77.

[4]R. L. Brown and S. G. Prus, "Social Transfers and Income Inequality in Old Age," North American Actuarial Journal, 2004, 8(4), pp. 30–36.

[5]何立新、佐藤宏:《不同視角下的中國城鎮社會保障制度與收入再分配——基于年度收入和終生收入的經驗分析》,《世界經濟文匯》,2008年第5期。

[6]M. Cai and X. Yue, "The Redistributive Role of Government Social Security Transfers on Inequality in China," China Economic Review, 2020, 62, p. 101512.

[7][10]林寶:《積極應對人口老齡化:內涵、目標和任務》,《中國人口科學》,2021年第3期。

[8]鄭秉文等:《養老金改革的前景、挑戰與對策》,《國際經濟評論》,2021年第4期。

[9]陸杰華等:《新時代農村養老制度設計:歷史脈絡、現實困境與發展路徑》,《中國農業大學學報(社會科學版)》,2021年第04期。

[11]習近平:《扎實推動共同富裕》,《求是》,2021年第20期。

[12]國家統計局:《第七次全國人口普查公報(第五號)——人口年齡構成情況》,2021年5月11日,http://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202105/t20210511_1817200.html。

[13]國務院:《社會救助暫行辦法》,2014年2月27日,http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-02/27/content_8670.htm。

[14][40]中國政府網:《中華人民共和國老年人權益保障法》,2021年10月29日,http://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647622.htm。

[15]國務院:《國務院關于印發“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃的通知》,2022年2月21日,http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/21/content_5674844.htm。

[16][21]浙江省人民政府辦公廳:《浙江省人民政府關于加快實施城鄉居民社會養老保險制度的意見》,2012年7月14日,https://www.zj.gov.cn/art/2012/7/14/art_1229019364_63462.html。

[17][22]浙江省民政廳:《浙江省民政廳 浙江省財政廳關于印發浙江省養老服務補貼制度實施辦法的通知》,2021年9月18日,http://mzt.zj.gov.cn/art/2021/9/18/art_1229266175_2360840.html。

[18]云和縣民政局:《云和縣民政局 云和縣財政局 關于印發〈云和縣失能失智困難群眾生活補貼和護理補貼實施辦法〉的通知》,2022年7月5日,http://www.yunhe.gov.cn/art/2022/7/5/art_1229426527_2410713.html。

[19]浙江省人力資源和社會保障廳:《浙江省財政廳關于2021年提高城鄉居民基本養老保險基礎養老金最低標準的通知》,2021年9月24日,http://rlsbt.zj.gov.cn/art/2021/9/24/art_1229506773_2366202.html。

[20][23][25][26][33][34]中共浙江省委政策研究室:《共同富裕背景下養老保障體系建設》省直機關部門座談會記錄,課題調研資料。

[24][36][37][42][43][45]中共浙江省委政策研究室:《共同富裕背景下養老保障體系建設》專家學者座談會記錄,課題調研資料。

[27]國務院:《國務院關于完善城鎮職工基本養老保險制度的決定》,2008年3月28日,http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_7376.htm。

[28][38]中國人大網:《中華人民共和國社會保險法》,2019年1月7日,http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/4a6c13e9f73541ffb2c1b5ee615174f5.shtml。

[29]國家統計局人口和就業統計司編:《中國人口和就業統計年鑒2021》,北京:中國統計出版社,2021年,第24頁。

[30]國家統計局編:《中國統計年鑒2021》,北京:中國統計出版社,2021年,第58頁。

[31]資料來源:浙江省公安廳人口遷入與遷出相關數據,課題調研資料。

[32]資料來源:浙江省人力資源和社會保障廳《關于有關資料的函》相關數據,課題調研資料。

[35]Peter Taylor Gooby等:《壓力下的福利國家:變革與展望》,劉育廷等譯,臺北:松慧資訊股份有限公司,2006年,第228頁。

[39]人力資源社會保障部:《人力資源社會保障部 財政部關于建立城鄉居民基本養老保險待遇確定和基礎養老金正常調整機制的指導意見》,2018年3月26日,http://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/gfxwj/shbx/201803/t20180329_291008.html。

[41]民政部:《關于建立健全經濟困難的高齡 失能等老年人補貼制度的通知》,2014年9月10日,http://www.mof.gov.cn/gkml/caizhengwengao/wg2014/wg2014010/201504/t20150401_1211568.htm。

[44]邊恕、王子龍:《基本養老保險全國統籌:政策內涵、制度銜接與央地關系》,《地方財政研究》,2022年第4期。

[46]韓克慶:《市場邏輯抑或國家責任:中國社會保障新論》,北京:商務印書館,2021年,第439~444頁。

責 編∕桂 琰