農村居民公領域公民環境行為的影響因素及層級結構研究

滕玉華, 李 寧, 鄧瑛輝

(1.江西師范大學 商學院,江西 南昌 330022;2.江西農業大學 經濟管理學院,江西 南昌 330045)

一、引言

農村居民是美麗中國的建設者,同時也是公民義務的踐行者。《“美麗中國,我是行動者”提升公民生態文明意識行動計劃(2021—2025年)》強調“自覺踐行《公民生態環境行為規范(試行)》”。根據居民環境行為的發生地點,居民親環境行為可分為公領域環境行為和私領域環境行為兩個維度[1-2]。2021年發布的《公民生態環境行為調查報告》顯示,在公領域未實施或者實施水平較低的居民占總樣本的55.6%,且相對于城市居民,農村居民表現更差。因此,鼓勵和引導農村居民在公領域實施公民環境行為是美麗中國建設的關鍵。為完善現有的居民公領域公民環境行為引導政策,共建美好公共環境,識別農村居民公領域公民環境行為的影響因素,并進一步探明這些影響因素的作用機制顯得尤為重要。

梳理現有文獻發現,居民親環境行為的相關研究主要聚焦于三個方面:一是居民公民環境行為的內涵。目前學者關于居民公民環境行為的界定尚未達成一致。岳婷等(2022)將城市居民的自愿減碳公民行為定義為城市居民出于公民意識和建設美好家園的需要實施減碳行為[3]。王鳳(2008)認為,居民的公共環保行為是指個人作為責任公民而履行的社會公共環保行為[4]。趙群和王軍芳(2016)將居民的公民環保行為界定為是個人作為責任公民而主動履行的社會公共環保行為[5]。二是居民不同類型親環境行為影響因素差異的研究。一些學者在將親環境行為分為不同類型的基礎上,比較分析親環境行為影響因素的差異。現有研究主要有兩種分類方法:一種是根據實施地點的不同,將居民親環境行為區分為公領域環境行為和私領域環境行為。有學者分析發現居民公私領域親環境行為的影響因素存在差異[1-2]。另一種是基于居民的行為動機,將居民的環境行為劃分為不同類型,比較分析不同類型環境行為的影響因素。如:岳婷等(2022)將城市居民的自愿減碳行為劃分為自愿減碳素養行為、自愿減碳人際行為和自愿減碳公民行為三個維度,研究表明個體情感對居民不同類型自愿減碳行為的影響有所不同[3]。陳飛宇(2018)基于居民行為動機不同,將城市居民的垃圾分類行為劃分為習慣型分類行為、決策型分類行為、人際型分類行為和公民型分類行為,研究發現,這四類垃圾分類行為的發生機制存在明顯差異[6]。三是居民公民環境行為影響因素的研究。現有研究發現影響居民公民環境行為的因素主要有心理因素、刺激因素和人口統計特征。關于心理因素對居民的公民環境行為的影響,田青等(2019)發現生態價值觀對居民公民環境行為有促進作用[7]。關于刺激因素對居民的公民環境行為的影響,盧少云和孫珠峰(2018)指出,大眾媒介對公眾環保行為有重要影響[8]。王磊和鐘楊(2014)的研究結果表明,政府行為如治污表現、環境信息公開程度有利于促使城市居民實施公民環境行為[9]。在人口統計特征方面,學者們研究發現性別、收入、政治面貌對居民公民環境行為的影響。岳婷等(2022)研究發現,員工收入越高,越愿意實施環保公民行為[10]。田青等(2019)指出,相較于女性員工,男性員工的環保組織公民行為表現更佳[7]。盧少云(2017)認為,政治身份為中共黨員的公眾更可能踐行公共環保行為[11]。四是居民公領域親環境行為影響因素的研究。已有研究表明環境責任感等心理因素,制度信任、媒體使用等刺激因素和人口統計特征(收入、性別、政治面貌等)會影響居民公領域親環境行為[8][11-12]。

縱觀已有文獻,已有居民親環境行為研究較為豐富,但仍存在可拓展之處:一是已有居民公民環境行為影響因素多以員工或城市居民為研究對象,而研究農村居民公民環境行為較為匱乏。二是現有居民公領域親環境行為影響因素的研究比較多,而研究居民公領域公民環境行為的文獻較少,考察居民公領域公民環境行為影響因素的層級結構的文獻更是少見。為此,基于國家生態文明試驗區(江西)712個農村居民的調研數據,運用回歸分析與解釋結構模型(ISM),在識別農村居民公領域公民環境行為的影響因素的基礎上,探究影響因素間的層級結構,為推動農村居民在公共場所踐行公民環境行為提供參考。

二、理論分析

參考相關的研究[3],將農村居民的公領域公民環境行為定義為農村居民出于社會責任感和公民意識,在工作場所或公共場所而實施的親環境行為。刺激反應理論認為個體行為會受到刺激因素和心理反應的影響,其中刺激因素主要包括政府政策和社會因素,心理反應涵蓋心理因素和個體特征。刺激反應理論被廣泛運用于分析居民的環境行為[12]。農村居民在公領域的公民環境行為是一種環境行為,會受到刺激因素和心理反應兩方面的影響。因此,基于刺激反應理論,將農村居民的公領域公民環境行為視為刺激因素—心理反應—行為的過程。結合課題組調研和已有研究發現,影響農村居民公領域公民環境行為的刺激因素主要為政府政策(溝通擴散型政策和服務型政策)和新媒體環保接觸,心理反應主要包括心理因素(數字素養、自我效能感)和個體特征(政治面貌、收入和性別),并提出以下研究假說:

傳播學的受眾行為理論認為,個體的媒介接觸是基于個人需求所選擇的結果,被選中的媒介必然能夠滿足受眾的某種特定需求[13]。現有研究證實了媒體使用會影響居民的公共環保行為。盧少云(2017)研究發現,非電視傳媒能夠顯著促進居民的公共環保行為[11]。龔文娟和杜兆雨(2019)指出,居民的新媒體使用頻率越高,越可能實施公共環境友好行為[14]。何興邦和周葵(2018)認為媒體環保信息接觸是提升“進城農民”公共領域環境行為的重要途徑[15]。就農村居民的公領域公民環境行為而言,農村居民可以通過使用環保新媒體平臺,關注環境問題,意識到環境問題與個人行為相關聯,了解到國家對社會公民在環境保護方面的要求。這些環保信息有利于增強農村居民的公民意識,進而引導農村居民在公領域實施公民環境行為。據此,提出假設H1。

H1:新媒體環保接觸會影響農村居民的公領域公民環境行為。

行為轉變理論指出信息是個體行為的重要決定因素。數字素養表征著個體獲取、處理和應用信息的能力,會對個體行為產生重要影響[16]。諸多研究表明,數字素養會影響居民的環境行為。如朱紅根等(2022)研究發現,提高數字素養水平有利于引導農戶實施生活垃圾分類[17]。劉錚和周靜(2018)指出,信息能力會促進養殖戶采納親環境行為[18]。具有較高數字素養的農村居民,能夠更容易地借助數字工具獲取環保相關信息,更可能關注到環境問題和環保政策,并通過互聯網平臺拓寬社會網絡,積極參與環境保護相關的網上社交活動,這有利于引導農村居民深刻認識到保護生態環境與自身息息相關,促使農村居民主動承擔保護生態環境的社會責任,增強農村居民的社會責任感。具有較強社會責任感的農村居民,更可能在公共場所踐行親環境行為。據此,提出假說H2:

H2:數字素養會影響農村居民的公領域公民環境行為。

自我效能感是指個體對自身能否完成某些任務的判斷和信念[19],當農村居民認為自己能夠采取行動保護環境,更愿意積極應對環境保護中遇到的困難,會有更強的信念認為自己能夠承擔起保護環境的公民責任。公民需承擔保護公領域環境的責任,相較于自我效能感較弱的農村居民,自我效能感高的農村居民更可能表現出強烈的社會責任感,最終付諸行動在公共場所實施親環境行為。已有研究也佐證了自我效能感在引導公民維護公共利益中的重要作用[20]。據此,提出假說H3。

H3:自我效能感會影響農村居民的公領域公民環境行為。

政府政策的實施可以通過宣傳教育和提供服務兩個途徑,促使農村居民在公共場所實施公民環境行為。一方面,政府通過廣播、公眾號、標語等多種媒介向農村居民宣傳環境政策和環保知識,促使農村居民認識到生態環境是自身賴以生存的基礎,引導農村居民主動關心公共衛生安全,激發農村居民參與公共環境治理的積極性,增強農村居民的公民意識。若農村居民具有較強的公民意識,會更傾向于保護公共場所環境。另一方面,政府在商場、工作場所配備的垃圾桶等環保設施,加大公共交通運輸投入,為農村居民在公共場所踐行低碳綠色生活方式創造便利,調動農村居民參與公共環境治理的積極性。政府通過實施特定環境政策,引導農村居民在公共場所積極履行公民義務,促使農村居民實施公民環境行為。現有文獻也證實了政府政策是激發居民公共領域公民環境行為的重要途徑。黃粹等(2015)指出完善的政策法規是促使城市女性實施公領域公民環境行為的重要條件[21]。據此,提出假設H4。

H4:政府政策會影響農村居民的公領域公民環境行為。

負責任行為理論認為,政治面貌、性別和收入等人口統計特征會影響居民的親環境行為。已有研究表明個體特征會影響居民的公民環保行為。范亞西(2020)研究發現,政治面貌、收入、性別等個體特征不同的居民,其公民環保行為存在明顯差異[22]。據此,提出假設H5。

H5:個體特征會影響農村居民的公領域公民環境行為。

三、研究設計

(一)數據來源與樣本特征

研究數據源自課題組于2022年6~10月在國家生態文明試驗區(江西)農村地區開展的實地調研,使用分層隨機抽樣方法選定樣本農村居民。此次調研共發放問卷774份,最終收回有效問卷712份,問卷有效率為92%。

在本次調研的農村居民中:從性別看,男性偏多,占總樣本54.78%;從收入水平看,樣本農村居民的收入水平整體偏低,人均年收入大多處于3萬以下,3萬以下的樣本占比56.17%,3~8萬元的樣本占35.23%,8萬元以上樣本占8.60%。根據《江西統計年鑒(2022)》,2021年江西省男性比例為51.69%,農村地區居民的平均每人總收入為2.34萬元。由此可見,該文所使用的調研數據樣本特征與對應年鑒數據大致吻合,表明本研究的調查樣本具有一定代表性。進一步統計分析,農村居民公領域公民環境行為共設置2個測量題項,題目選擇有五種情況,分別為1=完全不同意、 2=比較不同意、 3=不確定、4=比較同意、 5=完全同意,最終取兩個題項的均值表示。其中,兩個題項的均值大于3僅占總樣本的45.65%,說明農村居民在公領域公民環境行為的實踐水平較為低下。這表明本文所使用的調研數據滿足本研究的需要。

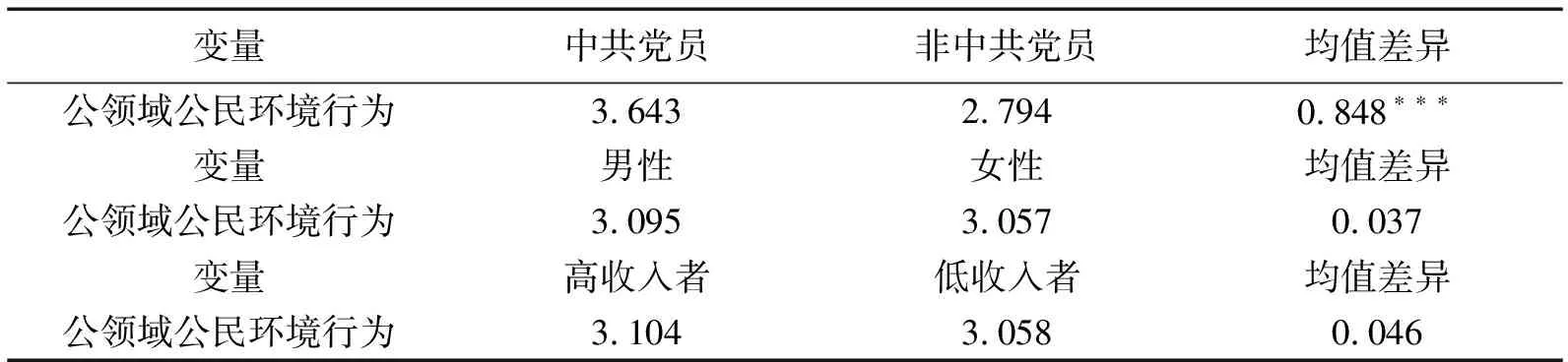

為進一步探討不同人口統計特征的農村居民在公領域公民環境行為上表現是否存在明顯差異,借助Stata進行組間均值差異檢驗。其中,高于樣本農村居民的平均人收入的劃為高收入群體,低于樣本農村居民收入平均值的為低收入群體,檢驗結果見表1。結果表明,政治面貌為中共黨員的農村居民在公共場所踐行公民環境行為方面表現明顯更佳,與非中共黨員相比,身為中共黨員的農村居民公領域公民環境行為的實施水平高0.848個單位。性別不同、收入不同的農村居民群體在公領域公民環境行為的實施程度上有所差別,但這一差異不顯著。

表1 不同人口統計特征的農村居民公領域公民環境行為均值差異分析

(二)變量設置

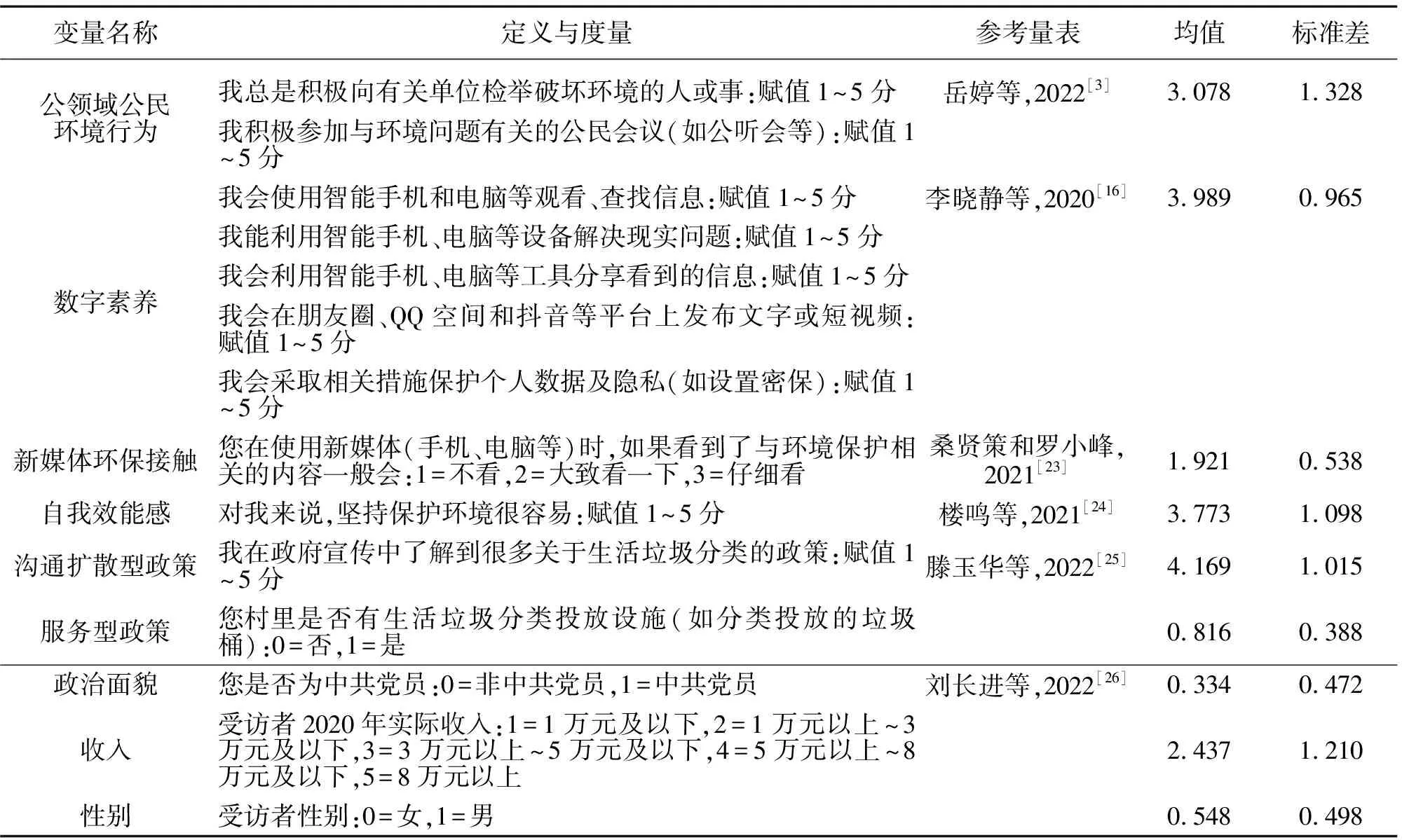

文中采用的變量有潛變量和顯變量兩類。潛變量的具體說明如下:

1.農村居民公領域公民環境行為。農村居民公領域公民環境行為的測量借鑒岳婷等學者的研究,由2個題項構成,題項為“我總是積極向有關單位檢舉破壞環境的人或事”等[3]。

2.數字素養。數字素養的測量參考李曉靜等的量表,設計了5個測量題項,題項為“我會使用智能手機和電腦等觀看、查找信息”等[16]。潛變量選用李克特五級量表進行測量,賦值方式為1=完全不同意、 2=比較不同意、 3=不確定、4=比較同意、 5=完全同意,最終取對應題項的均值表示。

文中涉及的顯變量具體說明如下:新媒體環保接觸選用“您在使用新媒體(手機、電腦等)時,如果看到了與環境保護相關的內容一般會”進行測量(1=不看,2=大致看一下,3=仔細看)。自我效能感采用“對我來說,堅持保護環境很容易”來測量(5分量表,1~5由完全不同意到完全同意)。溝通擴散型政策采用“我在政府宣傳中了解到很多關于生活垃圾分類的政策”測量(5分量表,1~5由完全不同意到完全同意)。服務型政策采用“您村里是否有生活垃圾分類投放設施(如分類投放的垃圾桶)”來測量(0=否,1=是)。政治面貌(0=非中共黨員,1=中共黨員)。收入(1=1萬元及以下,2=1萬元以上~3萬元及以下,3=3萬元以上~5萬元及以下,4=5萬元以上~8萬元及以下,5=8萬元以上)。性別(0=女,1=男)。

上述變量的具體說明及描述性統計見表2。

表2 變量測量及描述性統計

四、實證研究與討論

(一)農村居民公領域公民環境行為的影響因素模型構建

1.模型選擇。因變量為農村居民公領域公民環境行為,參考岳婷等學者的研究[3],農村居民公領域公民環境行為設置2個題項,采用李克特五級量表測量,最終取對應題項的均值,屬于連續型數值。因此,為識別農村居民公領域公民環境行為的影響因素,運用普通多元線性回歸模型,構建模型如下:

Y=α0+α1x1+α2x2+…+αixj+ei

(1)

式(1)中,Y代表農村居民公領域公民環境行為;Xj(i=1,2,…,9)表示各影響因素;α0為常數項;ei為隨機誤差。

2.共同方法偏誤檢驗。考慮到在研究中采用了問卷調查法,為避免可能存在的共同方法偏差影響研究結論,采用Harman 單因子檢驗法對問卷調查數據進行檢驗,數據結果顯示首因子解釋了44.10%的變異量,小于標準值50%,說明文章研究數據不存在嚴重的共同方法偏誤問題。

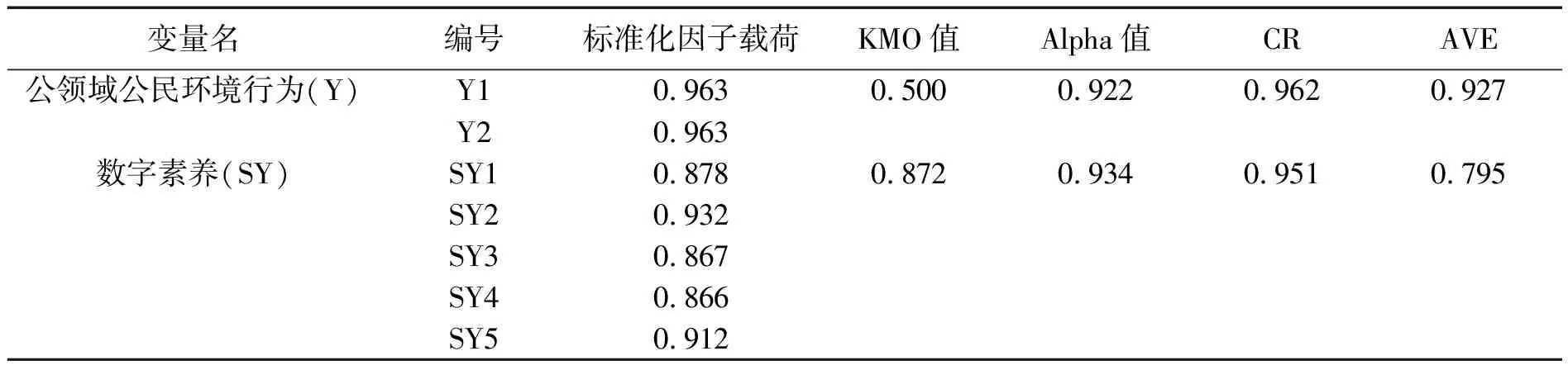

3.信效度檢驗。農村居民公領域公民環境行為和數字素養的信效度檢驗結果表明,這兩個潛變量的 KMO值分別為0.5、0.872,表明可以進行因子分析;Alpha值皆處于0.922及以上,CR值都大于0.951,表明量表的內部一致性較高;AVE值都高于0.795,表示測量題項間具有良好的區分效度。具體結果見表3。

表3 信效度檢驗結果

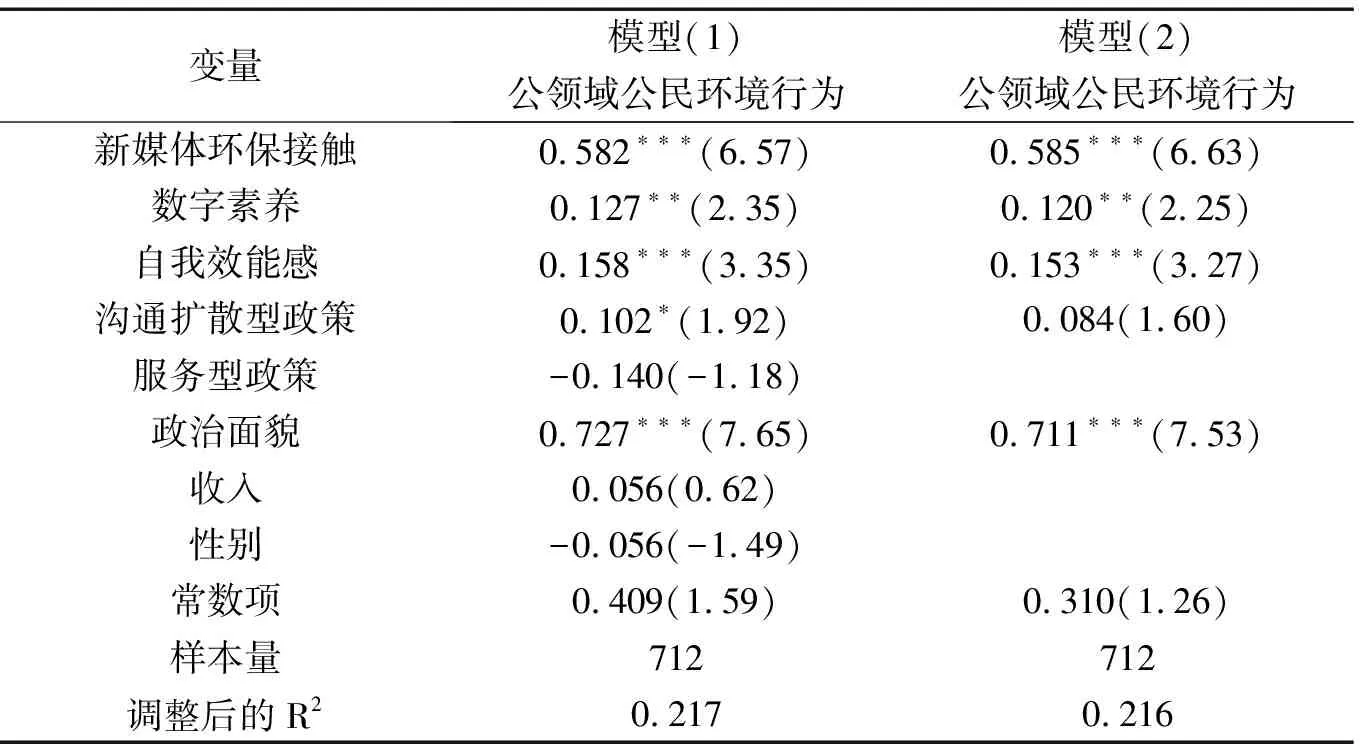

4.估計結果。首先,在模型估計前,借助 stata15.0軟件,進行方差膨脹因子檢驗,檢驗結果表明,模型(1)與模型(2)中所涉及的影響因素的VIF值都小于2。這說明文章設定模型多重共線性問題并不嚴重。其次,對農村居民公領域公民環境行為進行多元線性回歸分析,估計結果見表4。表4中模型(1)為上述式(1)的估計結果,為保證結果的穩健性,此處參考滕玉華等(2021)的做法[12],將模型(1)中影響系數不顯著的變量予以剔除后重新估計,得到結果為表4模型(2)。農村居民公領域公民環境行為的影響因素估計結果分析如下:

表4 農村居民公領域公民環境行為影響因素的估計結果

(1)心理因素。一是新媒體環保接觸對農村居民公領域公民環境行為有正向影響。這與盧少云和孫珠峰(2018)[8]的研究結論相似。可以解釋為環保信息通過微博微信、網絡新聞等新媒體平臺得到廣泛傳播,農村居民頻繁使用新媒體接觸到這些信息,滿足自身對環境知識的需求,激發其參與環境治理的積極性,會更加注重自身行為對環境所造成的影響,進一步意識到自己作為公民需要主動承擔起商場、公園等公共場所的環境保護。隨著農村居民的公民意識不斷加強,農村居民在公共場所實施公民環境行為的可能性也會隨之增加。二是數字素養對農村居民公領域公民環境行為有促進作用。這表明,數字素養水平越高的農村居民,更有可能保護公共場所的環境。根據行為轉變理論中的知信行干預模式,行為轉變的前提基礎是知識,知識作為個體的認知層面,來自對信息的獲取、理解和處理[16]。具有較高數字素養的農村居民,能夠更容易地借助互聯網工具獲取環保信息,這能夠促使農村居民更全面地了解環境污染的現狀,進一步引導農村居民意識到自身的生活方式與日益嚴峻的環境問題緊密相關,激發農村居民的環境責任感。當農村居民具有較強的環保責任感,農村居民更可能注重公共場所的環境保護,進而實施公民環境行為。三是自我效能感對于引導農村居民在公領域實施公民環境行為有積極影響。這表明農村居民的自我效能感越強,農村居民在公共場所實施公民環境行為的可能性越大。自我效能感理論認為,自我效能感涉及行為動機成分,作為一種認知會對個體行為產生重要影響[17]。當農村居民對自身保護環境的能力充滿信心,這種信念感會驅使農村居民主動學習關于環境保護的相關知識,對于實施親環境行為的難易程度做出更積極的評價,覺得自身可以通過環保行為減少對生態環境破壞,這有助于農村居民主動承擔環保責任。因而,自我效能感高的農村居民更可能承擔起公民的環保責任,在公共場所積極踐行親環境行為。

(2)刺激因素。溝通擴散型政策有助于引導農村居民實施公領域公民環境行為。這與滕玉華等(2022)[25]的研究結論類似。這表明,溝通擴散型政策在激勵農村居民在公共領域實施公民環境行為中扮演著十分重要的角色。這可能是因為,政府通過開展的環保相關的公益講座、環保標語等方式,向農村居民普及環境政策和環保知識,呼吁農村居民注重公共衛生。由于政府政策的權威性,農村居民往往愿意接受政府開展的環保宣傳教育,由此產生較強的公民意識,進而主動踐行公民環境行為。

(3)人口統計特征。政治面貌為中共黨員的農村居民,其公領域公民環境行為表現更好。可能的原因是,政治面貌代表著個人的政治歸屬,相較于非黨員,中共黨員在社會活動中往往表現出更強烈的社會責任感,對于政府提倡的環境行為也表現出更強的執行力。在公共領域保護環境是每個公民的義務,中共黨員需要在群眾中發揮帶頭作用,積極履行自身的環保公民義務,愛護公共場所的環境。

(二)基于ISM的農村居民公領域公民環境行為發生機制分析

1.農村居民公領域親環境行為發生機制的解釋結構模型(ISM)建立。解釋結構模型可運用于分析復雜社會經濟問題,通過探究因素之間的相互關聯和層次結構,進而剖析行為的內在發生機制。為探明農村居民公領域公民環境行為的各影響因素之間的層次結構,采用解釋結構模型,探究農村居民公領域公民環境行為影響因素之間的相互關系。

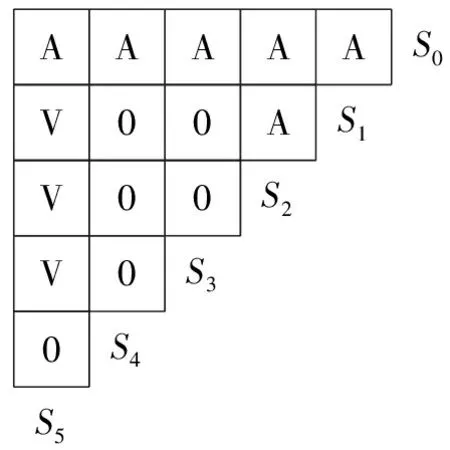

第一步,構建影響因素間的邏輯關系。以S0表示農村居民公領域公民環境行為,根據表1中估計結果,其影響因素有新媒體環保接觸、數字素養、溝通擴散型政策、政治面貌和自我效能感,分別用S1…S5進行表示。此次研究中有環境行為和心理學領域的專家共同參與,討論得出上述5個因素間的邏輯關系(圖1)。

圖1 農村居民公領域公民環境行為影響因素間的邏輯關系

第二步,建立鄰接矩陣。依據圖1中的邏輯關系,S0、S1、…、Sn各因素鄰結矩陣R的元素rij定義公式為:

(2)

(3)

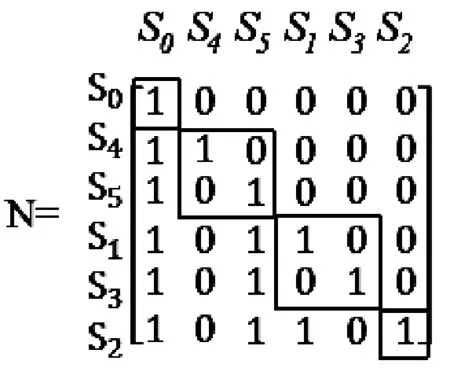

第三步,求得可達矩陣。

各因素間的可達矩陣M如(4)所示,其中,I為單位矩陣,n為冪,2≤n≤k。

M=(R+I)n+1=(R+I)n(R+I)n-1≠…(R+I)2(R+I)

(4)

第四步,確定因素間的層級結構。采用布爾運算法則對矩陣進行冪運算,最高層因素可通過公式(5)和公式(6)得到:

L1={Si|P(Si)Q(Si)=P(Si),i=1,2,…,k}

(5)

式(5)中,P(Si)為可達集,代表可達矩陣-中第Si行中所有矩陣元素為“1”所對應的列要素的集合;Q(Si)為先行集,表示可達矩陣-中第Si列中所有矩陣元素為“1”所對應的行要素的集合。可達集P(Si)和先行集Q(Si)的表達式如(6)所示,其中,mij為可達矩陣M中的元素。

P(Si)={Si(行)|mij=1},Q(Si)={Si(列)|mij=1}

(6)

首先,根據公式(5)和公式(6)確定最高層要素集L1后,將可達矩陣-中L1層中的元素進行剔除,求得新的可達矩陣-1。其次,對矩陣-1進行(5)式和(6)式運算,求出第二層要素集合L2所涵蓋的影響因素,以此類推,可得到第三層要素集合直至最后一層的要素集合。根據可達矩陣層次劃分方法,確定L1={S0},L2={S4、S5},L3={S1、S3},L4={S2}。

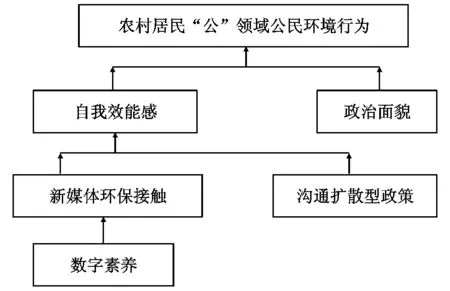

第五步,構建解釋結構模型。根據層次關系,運用有向邊連接同一層次和相鄰層次間的因素,即可得到農村居民公領域公民環境行為影響因素的關聯與層次結構(圖2)。

圖2 農村居民公領域公民環境行為的影響因素層級結構

2.基于ISM的農村居民公領域親環境行為發生機制分析。如圖2所示,農村居民公領域公民環境行為的發生路徑有三條:

路徑一:數字素養→新媒體環保接觸→自我效能感→農村居民公領域公民環境行為。在該路徑中,首先,數字素養作為深層根源因素會影響農村居民新媒體環保接觸。數字素養越高的農村居民,運用互聯網等新媒體的意識越強,利用新媒體獲取與環保相關信息的能力越強,更容易通過接觸新媒體了解到環保政策和環保知識。其次,新媒體環保接觸會影響農村居民的自我效能感。農村居民可以通過新媒體學習環保知識,了解到保護環境是每個公民的責任和義務,不踐行親環境行為會產生水土污染、資源浪費等嚴重的后果,這會喚醒農村居民的環境責任感,促使農村居民從保護環境的角度考慮自己的行為,從而增強農村居民努力克服實施親環境行為困難的信念。最后,農村居民的自我效能感是影響其公領域公民環境行為的直接因素。自我效能感高的農村居民認為自己具備較強解決環境問題的能力,就會覺得履行環保義務比較容易,更可能會履行公民環保義務,在公領域實施親環境行為。

路徑二:溝通擴散型政策→自我效能感→農村居民公領域公民環境行為。政府通過多種媒體向農村居民宣傳與生態保護相關的政策和知識,使農村居民能夠掌握環境保護的實踐技巧,讓農村居民感覺自己具備通過親環境行為達到保護環境目的的能力。在自我效能感的推動下,農村居民作為公民參與公共環境問題的可能性更高,更愿意出于公民環保義務在公領域踐行親環境行為。

路徑三:政治面貌→農村居民公領域公民環境行為。政治面貌代表著個人的政治歸屬,身為中共黨員的農村居民會帶頭自覺遵循黨和國家的環境政策,社會責任感會更強,在生活中出于社會責任感會更加積極參與環境改善,在公領域也會自覺地實施親環境行為。

五、結論與對策建議

采用國家生態文明試驗區(江西)農村居民的實地調研數據,綜合運用回歸分析與解釋結構模型(ISM),對農村居民公領域公民環境行為的影響因素及層級結構展開研究。研究發現:農村居民公領域公民環境行為主要受新媒體環保接觸、數字素養、自我效能感、溝通擴散型政策和政治面貌的影響。農村居民公領域公民環境行為的發生路徑有三條:數字素養→新媒體環保接觸→自我效能感→農村居民公領域公民環境行為;路徑二:溝通擴散型政策→自我效能感→農村居民公領域公民環境行為;路徑三:政治面貌→農村居民公領域公民環境行為。

基于以上研究結論,提出以下對策建議:

第一,培育農村居民的數字素養。政府要持續推進農村地區數字基礎設施建設,為農村居民使用手機、電腦等數字工具參與公共環境治理提供技術保障,并鼓勵基層干部應用多渠道(微信群、朋友圈、公眾號、抖音官方號等)針對農村居民進行互聯網工具使用技能講解,使農村居民具備較高的數字素養水平。

第二,應用新媒體平臺發布環保信息,加大環保宣傳力度。在引導農村居民在公共場所實施親環境行為的過程中,需要重視微博微信、社交媒體等新媒體的應用,根據農村居民需求精準推送環保內容。與此同時,村干部等基層環保工作者應積極鼓勵農村居民使用新媒體了解國家的環境政策、學習環保知識,從而引導農村居民認識到自身在公共場所應承擔的環保責任,促使農村居民實施公民環境行為。

第三,發揮基層黨組織的先鋒示范作用,優先向中共黨員進行環境知識宣傳和實施技能培訓,積極組織中共黨員之間、中共黨員與群眾之間關于環保信息的學習和交流,以中共黨員帶動群眾,提升農村居民整體環境知識儲備,從而促使農村居民在公共領域踐行公民環境行為。