山西古建筑,一部絕妙的中國史詩

朱秋雨

“地下文物看陜西,地上文物看山西。”一句俗語,將山西特色體現得淋漓盡致。山西,中原四省之一,華夏文明的孕育之地。如今,這里擁有中國最多的古建筑瑰寶。

外省人初次到山西,會有種“劉姥姥進大觀園”的感受。隨便路經的街巷、村落,可能就坐落著數座“年事已高”但保存完好的古建筑—墻體已經斑駁、構件褪了色。但觀摩它們時,習慣于鋼筋混凝土的現代人,還會驚嘆其構造精巧、匠心篤厚。

太原有一座晉祠,走進其中,就像一鍵啟動了兩千多年的穿越之旅。皇家園林和皇室宗祠傳遞的藝術性與厚重感,讓其中的人頭暈目眩。主殿圣母殿的八根立柱和木雕盤龍,精美絕倫,栩栩如生。更甚的是,進入殿內,宋代建造的彩塑保存完好。圣母邑姜盤腿而坐,平靜安詳。大殿四周“站著的”侍者有的彈奏,有的打掃,有的奉飲食,有的侍起居,各司其職,卻神態不一。各有各的心思和煩惱。

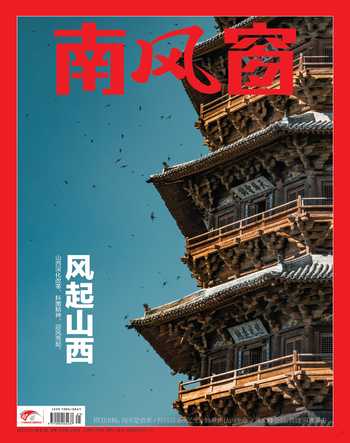

在晉南臨汾,各類木構建筑、琉璃塔“散落”分布。比如,洪洞縣廣勝寺有一座飛虹塔,高47米,由磚砌成。最絕的是塔身的多彩琉璃,經過500多年歲月洗禮,一塵不染。在陽光照耀下,塔身琉璃燒制而成的佛陀菩薩、金剛力士、佛龕、童子閃閃發光,勝似彩虹。

但要想了解中國古建筑,不能停留在外觀。中國宮殿經常恢弘大氣,各類精雕樣式多樣。實際上,中國古建筑追求實用性與美感的結合,實用性在前。連帝王將相都樸素地希望,在這片土地以最實用、接地氣的方式和平地生活下去。

比如,到了山西大同的遼代建筑華嚴寺,抬頭會看到屋脊兩端的國寶級的文物—鴟吻。這是一種中國古代神獸,神話傳說中龍生九子的第九子。傳說中,這一神獸愛吞火。因此,鴟吻最早被皇家用于屋脊兩端,目的并非裝飾,而是為防止殿宇起火。

當下的人們很難想象,到底是花費了多大力氣、多少輩人的努力,才讓這些建筑瑰寶保留至今。但親眼見證它們時,人會心生敬畏。我們終于見到古人是怎么生活,他們信仰什么,又是如何與我們一樣享受生活、期盼明天。

這是一種奇妙的連接感。