地方感視域下紅色檔案資源開發的戀地呈現與在地化策略

卜昊昊 劉芮

摘 要:地方感理論強調地方固有的特性和人們對這個地方的依附感,能為避免紅色檔案資源開發的“無地方性”提供學理參考。遵循該理論,文章基于文旅融合的時代背景,構建了戀地與在地之間的轉化互動框架,即通過紅色文旅體驗活動,人們的物質性、體驗性與象征性需求得以滿足,進而形成地方依賴、地方依戀與地方認同,并從物質、精神、制度、行為四個層面反哺紅色檔案資源在地化開發。鑒于此,文章提出構建地方紅色資源矩陣、賡續地方紅色文化血脈、強化地方相關政策供給、實現地方行動主體協同等紅色檔案資源在地化開發策略。

關鍵詞:地方感;戀地情結;紅色檔案;資源開發

分類號:G273.5

The Topophilia Presentation and Localization Strategies of Red Archival Resources Development from the Perspective of Sense of Place

Bu Haohao, Liu Rui

( School of Information Resource Management, Remin University of China, Beijing 100872 )

Abstract: The theory of sense of place emphasizes the inherent characteristics of the place and people’s attachment to the place, which can provide a theoretical reference for avoiding “placelessness” in the development of red archival resources. Following this theory, based on the background of the era of cultural tourism integration, a framework of transformation and interaction between topophilia and localization is constructed. Through the red cultural tourism experience activities, people’s material, experiential and symbolic needs can be satisfied, and then form local dependence, local attachment and local identity, and feed the localized development of red archival resources from the four levels of material, spirituality, system and behavior. In view of this, the paper puts forward some localization strategies for the development of red archival resources, such as building a matrix of local red resources, continuing the local red culture and tradition, strengthening the supply of relevant local policies and realizing the coordination of local actors.

Keywords: Sense of Place; Topophilia; Red Archives; Development of Resources

紅色檔案是中國共產黨在革命歷史時期與社會主義建設時期在中國革命、發展建設實踐中形成的具有保存價值的文字、圖片、聲像等不同形式的原始記錄。[1]檔案館、圖書館等公共文化機構保存著種類豐富、形式多樣的紅色檔案資源,在文旅融合、敘事表達、數字人文等理念引領下,通過高校思政、閱讀推廣、檔案展覽、建設數字平臺等途徑肩負起紅色檔案資源創新性轉化和創造性發展的使命與擔當。黨的二十大報告指出:“堅持以文塑旅、以旅彰文,推進文化和旅游深度融合發展。”[2]文旅融合為紅色檔案資源開發提供了新機遇,紅色檔案資源開發是深化文旅融合的重要途徑。紅色檔案是培育紅色記憶和愛國情感的載體,激活和傳承地方紅色基因的密碼,地方是紅色檔案產生和賡續的源泉。因而建構地方感成為文旅融合時代背景下紅色檔案資源開發的核心要義。

本文以地方感為理論基礎,探尋紅色檔案資源與地方感之間如何形成高效互動與轉化的內在機理,為紅色檔案資源開發提供新視域。

1 理論基礎與研究框架

1.1 地方感理論的源起與演變

地方感(sense of place)一詞肇始于國外20世紀50年代環境心理和感知的相關研究[3],而后成為人文地理學和環境心理學的核心概念。美國人文地理學家約翰·科特蘭·賴特(John Kirtland Wright)于1966年首次提出“敬地情結”(Geopiety)用于表示人對地理空間的深切敬重之情。[4]華裔地理學家段義孚將之改造為“戀地情結”(Topophilia),認為地方感是人們的感知、態度、價值觀及世界觀與地理環境相互作用的產物[5],地理環境通過被人們體驗才能具備“感受價值”[6]。加拿大地理學家愛德華·雷爾夫(Eward Relph)則以地方感的本質性為切入點,強調地方能在環境、景觀、儀式、日常生活以及其他地方的對比中被感知。[7]隨著經濟、文化、社會的轉型以及社會關系的相應改變,地方感亦被不斷重構與再塑,被賦予更為多元豐富的內涵。[8]如布拉德利·約根森(Bradley S. Jorgensen)等學者通過實證表明地方感是由地方依賴、地方依戀和地方認同共同構成的復合概念,三者體現了由弱到強的人地依附關系。[9]

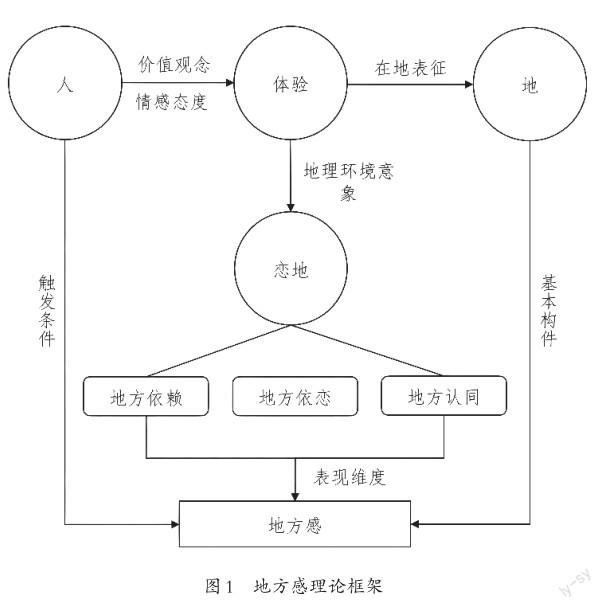

由地方感概念的源起與演變歷程可知,盡管不同領域的學者對地方感的界定有所差異,但其核心仍在于人地之間的關系塑造和情感聯結。綜上,本文認為,地方感的形成需基于人、地、體驗等多要素之間的系統關聯與互動映射(如圖1所示)。人是主體,人們的價值觀念和情感態度是地方感的觸發條件。地是客體,地方獨特的制度、文化、資源、景觀等在地表征是地方感的基本構件。體驗是中介,人們通過體驗感知所形成的地理文化意象是地方感的重要內核。戀地是人們對于地方的情感表達,地方依賴、地方依戀與地方認同是地方感的表現維度。

1.2 在地與戀地互動的理論框架

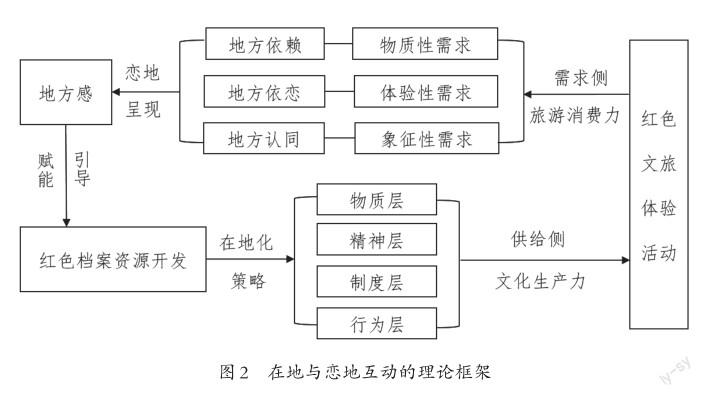

地方是感知的價值中心以及社會與文化意義的載體。[10]在文化景觀、文化資源和日常經驗的共同作用之下,人們與地方之間的情感聯結不斷加深,繼而產生“戀地情結”。基于地方感理論,本文構建了戀地與在地互動的理論框架(如圖2所示)。“戀地”是紅色檔案資源開發的核心要義。紅色檔案資源開發應強化人地之間的依附關系,喚醒人們的情感共鳴,實現文化自覺,進而形成群體對于紅色文化的認知,延續紅色歷史文化記憶,憑借認知和記憶激發地方認同,形成身份認同。而“在地”是紅色檔案資源開發的底層邏輯,即紅色檔案資源開發應符合地方實際、契合地方需求及體現地方特色。文旅融合具有推動文旅產業供給側結構性改革的獨特意義。[11]新時代國家戰略主導下的文化行業和旅游行業的融合發展,需確立“文化體驗消費—族群文化共同體建構”的新的文化發展邏輯。“體驗”作為商品消費的屬性,具有了連接旅游者的物質需求消費和精神需求消費的功能,成為從商品的物質使用價值到象征意義的實現路徑。[12]文旅融合背景下,文旅體驗既是紅色檔案資源開發的新途徑,亦是發展紅色文旅業態和促進紅色文化認同的重要通道。[13]因而,文旅體驗成為由“在地”向“戀地”轉化的重要通道。

2 紅色檔案資源開發的戀地呈現

紅色檔案既是重要的旅游資源,也是中國文化和地方知識的結晶。“紅色檔案+旅游”融合發展有益于盤活各類檔案資源,打造文旅融合發展新格局。文旅融合背景下,紅色檔案資源開發的核心在于通過文旅產業的供給側改革將紅色檔案資源轉換成可被體驗的產品與服務,建立人與地方之間的情感紐帶。這意味著在紅色檔案資源開發的過程中,人們可通過體驗的具身化與行動的反復累積構建其與地方的情感聯結。根據人們對地方情感態度的強弱差異,地方感可以分為地方依賴、地方依戀、地方認同三個層次。

2.1 地方依賴:物質需求的實現

地方依賴體現了地方的功能性特征,主要強調人們對于地方產生的工具性依附。即通過多元主體的能動性,帶動區域產業結構調整和地方經濟發展,從而滿足人們的生存和安全需求,形成對地方的依賴。在整合區域內紅色檔案資源的基礎上,檔案館通過搭建數字資源平臺、舉辦紅色文化展覽、開展研學旅行等方式打造紅色文旅品牌,發揮紅色檔案資源的輻射作用,促進帶動區域內文旅產業的發展,推動區域產業結構的適應性優化與調整。如浙江省長興縣檔案館以創建“全國紅色旅游融合發展示范區”為出發點,突出“紅色+綠色”,將紅色宣講融入“綠色古道行”活動中;配合申報非遺項目和打造文化創意園,形成“紅色+山水”“紅色+鄉村”“紅色+古生態”等形式的紅色業態,讓紅色文化扎住根、留住人,助力鄉村振興。[14]此外,紅色旅游熱度的不斷攀升不僅推動了地方經濟的發展,也帶動了地方尤其是革命老區的就業。文化和旅游部相關統計顯示,紅色旅游已成為旅游業重要組成部分和生力軍。2019年全國紅色旅游收入高達4000億元,經典景區每月平均吸納就業人員超過1.5萬人,推動當地就業問題的解決。[15]

2.2 地方依戀:情感共鳴的喚醒

對于中國的文化消費者來說,因為個體的文化底色,文化旅游裝置往往會激發人們的沉浸體驗[16],喚醒主體已有經驗與共同記憶,喚醒和把握對自身文化或自我意識的自覺,形成地方依戀。一方面,地方依戀強調一種文化的合理性和合法性,這種“承認”本身包含了對特定文化價值指向的認可。[17]當前對于紅色文化理解片面化、碎片化的認知困境呼喚紅色文化價值意蘊的回歸。作為紅色文化傳播和紅色精神傳承載體,紅色檔案可被轉化成為文化旅游裝置,融入日常生活和休閑娛樂過程之中,并將紅色精神內化于社會實踐,滋養地方文脈。譬如,蘇州中國絲綢檔案館立足館藏資源和“中央文庫”這一歷史背景,開發了大型實景解謎活動“追蹤者的倒計時”游戲。該游戲兼顧趣味性、創新性與知識性,讓人們在潛移默化中感悟紅色文化。[18]另一方面,地方依戀強調行動主體接受個體與某一文化價值之間的同一性。地方紅色檔案是紅色文化傳承和發展的源頭活水,通過建設紅色教育研學基地、重走紅色路線、打造紅色旅游演藝等方式將紅色文化與時代脈絡、地方特色相結合,契合人民群眾的物質和精神需求,提升紅色文化的傳播度和認可度,讓人們體認紅色文化,獲得精神指引,產生情感共鳴。

2.3 地方認同:地緣身份的構筑

地方認同是人類通過認知、行為、思想、情感等與地方物理環境、社會形態、文化等因素產生聯結互動,建立認同感、完成社會化的過程[19],包括地方認知認同和地方情感認同兩個層面。[20]文旅活動中的認知過程是體驗性的習得過程,通過具身化經驗和文化符號提供知識反饋和情感體驗,強化地方認同。文化機構和文旅產業將紅色檔案資源中蘊藏的器物、制度、觀念等文化元素分解為符碼,在人與地方互動的過程中將其編制成具有地方特色的文化符號。人們通過對比異質性的文化符號與個人已有經驗的“他者”,形成對地方意象的整體感知。譬如,為慶祝中國共產黨成立100周年,湖南圖書館和毛澤東與第一師范紀念館聯合舉辦了“讀步課堂”紅色研學之旅。[21]在此過程中,人們習得紅色文化知識,實現個人情感與紅色文化的共鳴。此外,人們還會在知識所產生的特定情境中進行思維與行動,并在實踐參與的集體行動中調整自己的態度和價值觀,通過無意識的情感啟動來實現個體對于族群文化的認同或規避。[22]地方性知識是中華文化傳統的一個重要組成部分,中華文化的同一性使得人們對于地方和地緣身份的認知從地方擴展至國家,形成對中華傳統文化價值和規范的認可,繼而涵養家國情懷,堅定文化自信,增強文化認同。

3 紅色檔案資源開發的在地化策略

根據文化層次結構理論,紅色旅游文化包括物質文化、精神文化、制度文化和行為文化等方面內容。[23]結合紅色檔案資源和紅色旅游文化的定義,本文認為,紅色檔案資源開發的在地化策略主要包含物質層、精神層、制度層與行為層四個層面。物質層意指紅色檔案資源的整合,精神層意指紅色歷史和文化的賡續,制度層意指相關政策規定的指引,行為層意指因地制宜開發模式的實施。四個層面相互聯動,共同推動紅色檔案資源在地化開發,進而凝結為地方的文化生產力,實現紅色文化產品與服務的供給。以戀地為價值導向實現紅色檔案資源在地化開發的實質是,地方主體以文旅體驗為立足點,以在地內生的開發模式為基礎,創新地方紅色檔案資源開發理念和形式,實現文化認同和身份認同的過程。

3.1 物質層:構建檔案資源矩陣,講述地方故事

最大程度還原地方全面真實的紅色歷史,展現紅色精神風貌,發揚優良革命傳統,需要以內容豐富、結構完善的地方紅色檔案資源矩陣作為物質支撐。具體而言,即廣泛收集整合分布于不同地區、保存于不同機構或個人的有關同一事件、人物及活動的文字材料、圖表照片、音頻錄像、實物遺存等各種載體形式的紅色檔案資源,在此基礎上對紅色檔案資源進行等級評估及分類管理,依據“人物—時間—地點—事件—活動”等有序鏈接的關鍵背景要素對紅色檔案資源進行邏輯關聯與類歸聚合[24],通過建立線性敘事結構、引入多維敘事視角等方式構建清晰完善的紅色敘事脈絡,講述地方故事,推動地方紅色文化的多維化和全景化呈現。如湖南省韶山村基于“空間敘事”方法,系統梳理了毛主席的“韶山故事”,以“求知、求學、求索、求是”為故事主線串聯起分布在韶山各地與毛主席生平相關的紅色檔案資源,多維立體地展示了毛主席在幼年、少年、青年及老年等不同人生階段的動人事跡,構建起完整的偉人紀念地域。[25]

3.2 精神層:賡續地域紅色文脈,提煉文化符號

當前,我國正處于社會轉型期,加之全球化進程的不斷加快,濫觴于后現代主義思潮的歷史虛無主義泛濫,致使紅色文化脈絡面臨著被瓦解、割裂的問題,紅色文化敘事容易變得模糊、失真甚至被歪曲,紅色文化認同產生弱化消解危機。因此,迫切需要將宏大的紅色歷史具體化、在地化與零距離化,以地方紅色文脈滋養豐富總體性紅色文脈[26],凝聚鑄牢紅色共同體意識。紅色檔案資源開發以地方紅色精神作為價值觀導向,通過敘事方式和技術手段串聯展演紅色檔案資源中蘊含的本土紅色人物、物品、地標、事件等地方紅色文化符號,全面多維地營造出特定的紅色歷史場景,使人們置身其中時能激發情感共鳴,增強紅色文化認同。如依托“沂蒙紅嫂”這一富有代表性與典型性的地方紅色文化品牌,山東省打造了國內首個以普通人物群體為主題的革命紀念館——沂蒙紅嫂紀念館。紀念館從文字、照片、實物等類型紅色檔案資源中深入挖掘有關沂蒙紅嫂的歷史記錄,輔以聲、光、電等技術渲染,真實再現了沂蒙紅嫂在抗日及革命戰爭年代擁軍支前的壯麗史詩,成為弘揚沂蒙精神與賡續紅色文脈的重要陣地。[27]

3.3 制度層:強化地方政策供給,釋放政策效應

由于不同地區的歷史文化底蘊、經濟發展水平、基礎設施建設及紅色檔案資源存量分布等方面存在差異,各地應在國家政策牽引下結合地方實際,構建橫向上包括發展規劃政策、資源保護政策、財政資助政策、產業扶持政策等相關政策在內,縱向上以“省—市—縣—鄉—村”層級聯動為主的紅色檔案資源開發政策體系。通過不同向度、不同層級政策之間的有序銜接、協調和配套,持續釋放政策疊加效應,促進紅色檔案資源開發與紅色文旅的深度融合,助推地方紅色文化IP的轉化和發展。譬如,為推動井岡山風景旅游區和周邊地區的可持續發展,形成以“井岡山精神”為核心的“紅色+”旅游產品鏈條,構筑集培訓、研學、體驗為一體的“井岡模式”,江西省人民政府相繼印發了《江西省革命文物保護條例》《江西省紅色資源保護與利用總體規劃》《關于推進旅游業高質量發展的實施意見》等文件;井岡山市政府相繼頒布了《井岡山市旅游資源項目開發試行辦法》《井岡山紅色培訓管理辦法(試行)》等,通過逐步細化各項政策措施,落實好紅色文旅的常態化發展。

3.4 行為層:多元主體協同耦合,激活地方動能

紅色檔案資源的系統性、長期性、有序化開發,離不開地方檔案館等文化機構、政府機構、高校、企業及公眾等主體的積極參與。因地制宜構建紅色檔案資源開發多元主體協同耦合機制,能夠帶動區域產學研用深度融合。首先,協同觀念上的耦合。一方面,樹立紅色檔案資源開發與地方協調發展的理念。即了解地方生活生長的自然環境和文化肌理,避免千篇一律的同質化開發。另一方面,樹立紅色檔案資源開發與地方文旅協同發展的理念,以傳承弘揚地方紅色文化為目標導向,強調地方行動主體尤其是公共文化機構參與紅色檔案資源開發的自主性,明確各自的職責與權利。其次,協同方法上的耦合。通過項目管理、聯盟搭建、眾包運營等方式,以共享互通為理念牽引,吸納地方行動主體特別是公眾參與紅色檔案資源開發,使其在與紅色檔案資源的零距離接觸和交互過程中不斷增進對地方紅色文化的理解認同。最后,協同技術與知識上的耦合。政府機構、高校及相關企業可與檔案館等公共文化機構合作,基于5G、VR、AR等數字技術,促使數字敘事、思政育人等學科理論賦能紅色檔案資源開發,打造沉浸體驗新場景,促進紅色文旅與紅色教育可持續發展。

4 結 語

紅色檔案資源開發的“無地方性”阻礙了紅色文化的傳承、發展與創新。如何挖掘在地紅色檔案資源并轉化為戀地情結是紅色檔案資源開發的核心,契合國家文旅融合政策及傳承紅色基因、賡續紅色血脈的現實關切。本文引入地方感理論,構建戀地與在地轉化框架,認為紅色檔案資源應立足全域旅游理念,針對地方同一事件、人物及活動等方面的紅色檔案資源進行篩選和整合,提取地方文化基因,構建紅色精神譜系,打造地方政府、公共文化機構、高校、文旅企業和公眾等多元主體共建共享的參與體系,輔以政策、資金、智力和技術的支持,提供具有在地性與本土化特征的紅色文旅產品和服務,實現紅色文化的當代表達,使人們在“他者”與“本我”的凝視與體驗中,感悟地方文化,形成地方依賴、地方依戀與地方認同。

*本文系中國人民大學科學研究基金(中央高校基本科研業務費專項資金資助)“來源的概念去魅及話語演變”(項目編號:23XNH152)階段性研究成果。

注釋與參考文獻

[1]陸偉華,鄧素媛.廣西紅色檔案資源的開發應用研究[J].山西檔案,2017(1):85-87.

[2]習近平:高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[EB/OL].[2023-07-25].https:// www.rmzxb.com.cn/c/2022-10-25/3229500.shtml.

[3]唐文躍.地方感研究進展及研究框架[J].旅游學刊,2007(11):70-77.

[4]鄭昌輝.在城鎮化背景下重新認識地方感——概念與研究進展綜述[J].城市發展研究,2020(5):116-124.

[5]段義孚.戀地情結[M].志丞,劉蘇,譯.北京:商務印書館,2018:4.

[6]段義孚,志丞,左一鷗.人文主義地理學之我見[J].地理科學進展,2006(2):1-7.

[7]RELPH E. Place and Placelessness[M]. London: Pion Books, 1976: 29.

[8]朱竑,劉博.地方感、地方依戀與地方認同等概念的辨析及研究啟示[J].華南師范大學學報(自然科學版),2011(1):1-8.

[9]JORGENSEN B S, STEDMAN R C. Sense of place as an attitude: Lakeshore owners attitudes toward their properties[J]. Journal of Environmental Psychology, 2001,21(3):233-248.

[10]朱竑,錢俊希,呂旭萍.城市空間變遷背景下的地方感知與身份認同研究——以廣州小洲村為例[J].地理科學,2012(1):18-24.

[11]譚必勇,劉芮.文旅融合背景下檔案館文化空間的發展向度與建設策略[J].檔案管理,2022(4):85-89.

[12][16][22]傅才武,鐘晟.文化和旅游融合研究——內在邏輯與政策路徑[M].武漢:武漢大學出版社,2021:43,58,25.

[13]劉芮,卜昊昊.文旅融合視域下紅色檔案資源開發的場域分析和行動邏輯[J].檔案學研究,2022(4):17-23.

[14]李聚嬌.挖掘紅色資源 推動融合發展[N].中國檔案報,2023-04-20(4).

[15]中國紅色旅游發展報告:市場規模日益擴大 呈現高速增長態勢[EB/OL].[2023-05-22].https://www.rmzxb. com.cn/c/2021-12-31/3019810.shtml.

[17]金斯伯格,思羅斯比.藝術與文化經濟學手冊(上冊)[M].大連:東北財經大學出版社,2018:285.

[18]楊韞.舊時蘭臺入新篇——蘇州中國絲綢檔案館打造紅色檔案文化品牌紀實[N].中國檔案報,2023-05-01(3).

[19]STEDMAN R. Toward a Social Psychology of Place: Predicting Behavior From Place-Based Cognitions, Attitude,and Identity[J].2022,34(5):561–581.

[20]張琰,楊稀莉.地方認同視角下的中小學研學旅行影響機制及發展對策[J].旅游學刊,2020(9):4-6.

[21]湖南圖書館啟動“讀步課堂”紅色研學之旅[EB/ OL].[2023-06-20].https://whhlyt.hunan.gov.cn/whhlyt/ news/mtjj/202104/t20210419_16471504.html.

[23]徐仁立.中國紅色旅游研究[M].北京:中國金融出版社,2010:171.

[24]周林興,崔云萍.區域性紅色檔案資源的協同開發利用探析——以長三角區域為分析對象[J].檔案學通訊,2021,(5):4-13.

[25]蘇航.紅色文旅融合發展的探索與實踐——以中規院文旅所紅色旅游典型案例為例[EB/OL].[2023-06-19]. https://www.caupd.com/achievements/chengshi/detail/917.html.

[26]趙月枝,沙垚.地方紅色文化的當代意義[J].紅旗文稿,2019(20):32-33.

[27]智匯沂南·創新發展丨沂蒙紅嫂紀念館:紅嫂精神永不褪色[EB/OL].[2023-05-26]. http://linyi.dzwww.com/ news/202206/t20220629_10462634.htm.