飛機主動側桿非線性系統的建模與控制

王燦,楊忠,陳旭,楊樂,楊凱,張誠

1. 南京航空航天大學 自動化學院,江蘇 南京 210016

2. 中國航空工業集團公司 金城南京機電液壓工程研究中心,江蘇 南京 210016

作為飛行控制系統的關鍵組成部分,飛機駕駛桿的作用是傳遞飛行員的操縱指令,從而控制飛機的飛行狀態。此外,飛機駕駛桿還提供觸覺反饋手感,使飛行員能夠感知飛機的狀態。目前,大多數使用電傳操縱(fly-by-wire,FBW)系統的飛機在駕駛艙中配備了側桿或中央桿,相較而言,側桿體積小、重量輕、安裝方便,可以節省飛行員座艙空間。因為FBW 系統的側桿和飛機控制面完全分離,所以操縱系統無法反饋給飛行員真正飛行狀態的信息,這就可能導致駕駛員動作過快或感知誤差,從而導致飛機駕駛性能降低[1]。為了彌補飛行員的“感覺缺失”,提高飛機的操控品質,主動側桿系統(active sidestick system,ASS)技術應運而生[2-3]。

ASS 可以實時根據飛機的狀態調整力感特性,并通過動力加載裝置[4]向飛行員提供可變的觸覺反饋。這種反饋和飛行器的實際操控過程密切相關,以力的形式作用于駕駛桿,使飛行員能夠根據觸覺反饋準確快速地判斷飛機的飛行狀態,從而做出正確的操作,以控制飛機的飛行[5-7]。

根據不同的反饋方式,帶有力反饋的ASS 可以分為兩類,一是帶有自適應飛行提示的側桿控制器[2],主要通過附加力提示的形式給駕駛員反饋信息;二是基于人感系統調參的智能側桿,主要通過改變人感系統的剛度,使得駕駛員在操縱側桿時能夠感受到力的變化。針對不同的力提示方式,可以設計不同的控制策略,但ASS 的力提示的實現本質上主要是通過對驅動的控制來進行力反饋,因此研究力反饋的控制是控制策略研究的基礎。文獻[1]采用力作為輸入,形成閉環控制,提出了一種位移–速度–電流三回路PI 控制方法,通過阻抗控制調整參數,并提出了一種解決精確返回中性點位置的累積控制措施;文獻[4]采用相似的多回路閉環比例–積分–微分(proportionalintegral-derivative,PID)控制方法,但采用位移作為輸入,通過阻抗模型控制期望力;文獻[8]給出了5 種ASS 控制策略來對飛機的速度與方向進行控制,并采用模糊邏輯作為選定控制策略的控制器。

ASS 作為有一定復雜度的機械系統,其中存在的非線性因素在實際運用中不可忽略。對于非線性的控制主要有2 種方法:一種是機械方面的調整方法;另一種是控制補償方法。機械方面主要是通過結構設計與改進加工來消除非線性;控制方面主要是通過設計合適的控制算法對非線性進行補償和控制[9]。對于主要的非線性因素的控制,國內外學者進行了廣泛地研究,對于摩擦的控制提出了自適應控制、滑模變結構控制、模糊控制等[10-11];對于間隙的控制提出了不基于模型的補償方法[12-14]以及模糊邏輯控制、神經網絡和智能螢火蟲群算法等智能控制方法[15-17],

針對具有非線性因素的ASS 的建模與控制問題,本文提出了基于魯棒模糊控制策略的力提示ASS 控制方法。首先建立ASS 及其非線性因素的數學模型;然后設計了ASS 的控制系統,包括阻抗模型曲線、電機控制回路及其控制器算法,以實現力反饋的實時更新;最后通過仿真實驗驗證了所提出方法對于ASS 非線性系統具有良好的控制性能,并實現了其飛行狀態反饋的功能。

1 ASS 數學模型

1.1 電機模型

飛機ASS 的執行器一般選擇力矩電機。力矩電機可以為駕駛員提供操縱的動力與反饋力,給飛行員提供實時變化的觸覺提示,增強飛行員的情景意識。本文選擇三相永磁同步電機(permanent magnet synchronous motor,PMSM)作為提供力反饋的力矩電機,三相PMSM 是一個強耦合、復雜的非線性系統,為了能夠更好地設計的PMSM 控制算法,下面為PMSM 建立數學模型。

為了便于控制器的設計,通常選擇同步旋轉坐標系d-q下的數學模型,其定子電壓方程可以表示為

定子磁鏈方程為

電磁轉矩方程可寫為

式中:下標d、q分別代表對應軸的分量,ud、uq為定子電壓,id、iq為定子電流,R為定子電阻, ψd、ψq為定子磁鏈, ωe為電角速度,Ld、Lq為電感分量,ψf為永磁體磁鏈,pn為三相PMSM 的極對數。

1.2 減速器模型

減速器動力學公式為

式中:Jr為減速裝置相對于高速側的慣量,是減速裝置高速側的加速度,Th為高速軸傳遞到減速裝置輸入端的扭矩,Tl為低速軸從輸出端傳遞的扭矩減速裝置, η為減速裝置的效率,i為減速比(i≥1)。

減速裝置的輸出速度Nl( 低速軸驅動側的速度)為

式中Nr為減速裝置的輸入轉速(高速軸負載側的轉速)。

1.3 非線性因素建模

ASS 機械結構中,存在著許多的傳動機構,在傳動過程中系統不可避免地受到非線性因素的影響,考慮的非線性因素有間隙、摩擦。

1.3.1 間隙模型

這類系統的間隙特性應該用死區特性式來描述,具體為

特征的斜率代表了齒輪嚙合后的剛度K。因此本項目選擇死區模型來進行間隙的建模。

式(1)的間隙與前面的驅動電機和后面的負載是相互耦合的。設電機的控制輸入u是力矩,則驅動級的電機和負載的方程為

式中:J1為轉動慣量,J2為負載的轉動慣量,d2為阻尼系數。這里的數據都是根據減速比折算到系統輸出端(θ2)后的數據。

1.3.2 摩擦模型

在機械伺服系統中,摩擦的存在嚴重影響系統的運動精度,并且,摩擦是存在于系統中的一種非線性現象,對于大多數機械控制系統而言,非線性摩擦難以分析和描述。由于摩擦幾乎存在于所有的機械伺服系統中,因此幾乎所有機械伺服系統的精密運動皆受其影響,典型的就是當機械伺服系統進行位置調節以及跟蹤目標軌跡時,摩擦的存在會給系統帶來穩態誤差,從而使得控制品質大大降低,進而難以滿足機械加工高品質的要求。摩擦模型建立公式為[18]

式中:γ16∈R為未知的正參數,為摩擦力矩。

此模型反映了摩擦的主要特征如靜摩擦、庫侖摩擦效應、黏性摩擦耗散、Striebeck 效應,為了仿真系統的設計與控制,可以根據需要選擇各項,當控制需求高、模型較精確時,采用完整六參數摩擦模型,當控制需求不高或無精確模型時,可以選擇無Striebeck 效應的模型。

2 控制系統設計

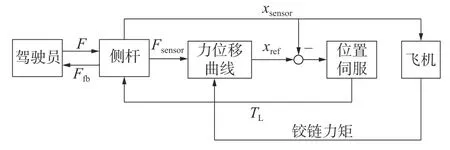

ASS 系統的控制結構如圖1 所示。

圖1 ASS 系統控制結構框圖

在這個結構中,側桿、位置伺服都是系統實際存在的,并且通過機械方式相連;駕駛員在系統外與側桿直接接觸,與側桿有力的相互作用,同時其輸出力是側桿位移的來源,系統的力反饋也直接通過側桿作用在駕駛員手上;飛機在系統外接收系統輸出位移的控制,并且將鉸鏈力矩傳感器的值傳遞給力位移曲線;力–位移曲線是位置控制與力反饋中重要的一環,主要接收來自側桿力傳感器的值來輸出期望位移,同時接收來自飛機狀態的信息以實時調整曲線特征。

系統實現的功能主要是2 個:實現來自駕駛員操縱意圖的位置伺服、實現基于飛行狀態的力反饋。要實現這2 個功能主要依賴系統結構框圖中的2 個回路。

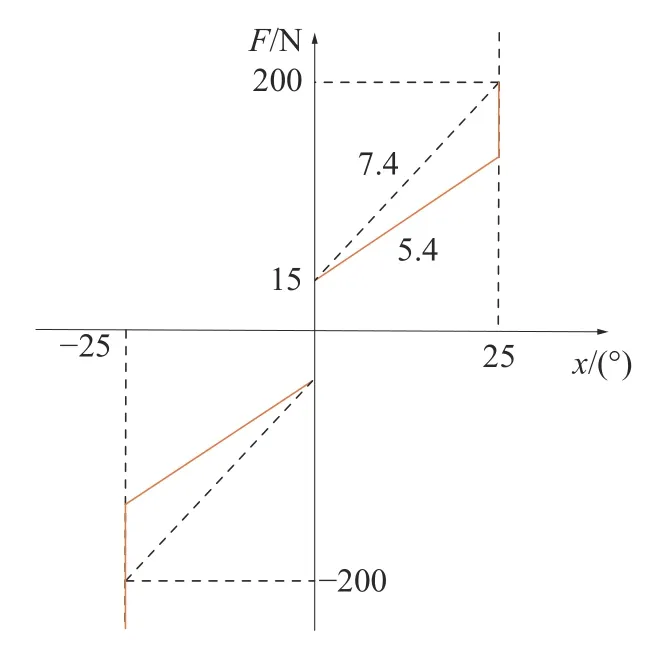

2.1 力位移曲線

ASS 的靜態桿力梯度曲線特征包括啟動力、線性梯度、軟止動點和硬止動點等。啟動力的設置可在側桿偏離中立位時,給飛行員一個有力的提醒,不會因飛行員無意識的動作觸碰,側桿產生誤操作,可提高飛機的可控性。桿力梯度一般沿以軟止動點區分的2 段斜率不同的直線變化,硬止動點一般是機械行程極限。由于本文所述的ASS 可以調整中立位,因此,在中立位調整范圍內,ASS 的機械行程極限大于設定的有效行程極限。設置縱軸連續輸出力F≤200 N,縱向極限位移xmax=±25°,線性梯度為可變參數,所設計的線性力位移曲線如圖2,初始梯度為5.4,極限梯度為7.4,梯度在位移的正負區間一致。

圖2 力–位移曲線

由于力–位移模型是以F為輸入、xref為輸出,因此數學模型描述為

式中a是與飛機狀態相關、可以實時調整的常數。在本次研究中我們選定相關聯的飛機狀態量為飛機升降舵鉸鏈力矩的大小,計算公式為

式中He為鉸鏈力矩的值。

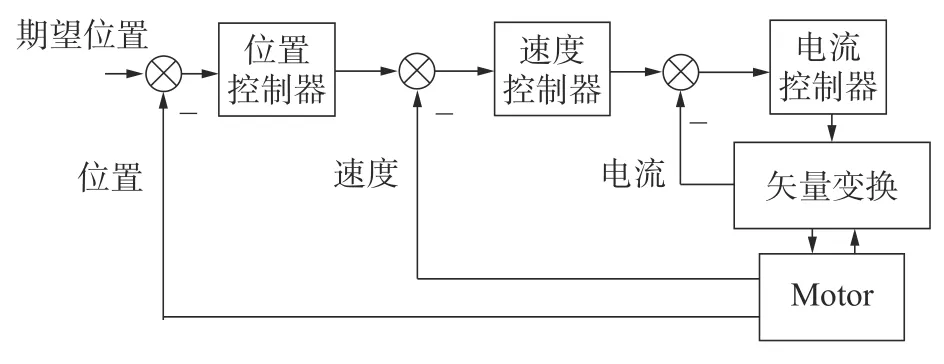

2.2 位置伺服

如圖3 所示,對PMSM 的控制采用三環FOC(field oriented control)控制方法,此種方法中的控制器普遍采用傳統的PI 調節器,其算法具有簡單、可靠性高及參數整定方便等優點。然而,ASS 機械系統中存在諸多非線性因素,傳統的PI 控制方法并不能滿足實際的要求,因此設計非線性因素補償修正方法。

圖3 三環FOC 控制方法

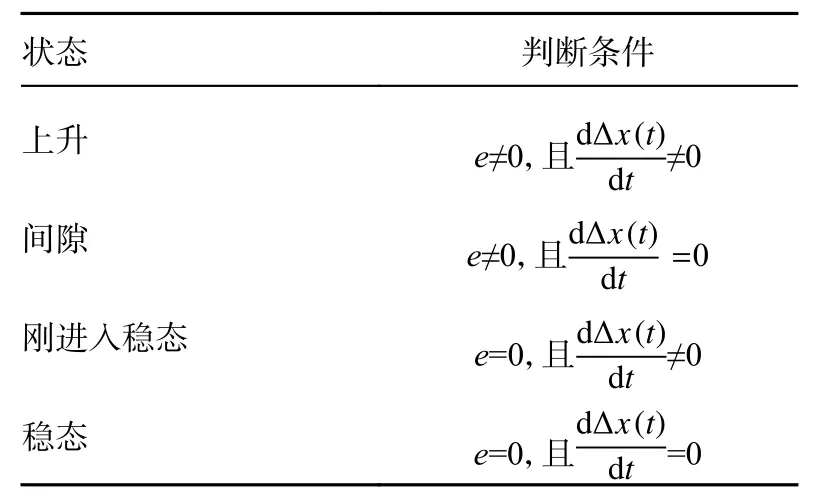

補償位置伺服系統反饋通道的間隙非線性,首先得識別此刻反饋通道是否處于間隙區域,要設計補償PID 控制器就必須對間隙的狀態進行識別,根據識別結果調整控制參數。設期望位移與實際位移的差為e,位移變化率為間隙系統所處的狀態可分為4 種情況,如表1 所示。

表1 間隙狀態

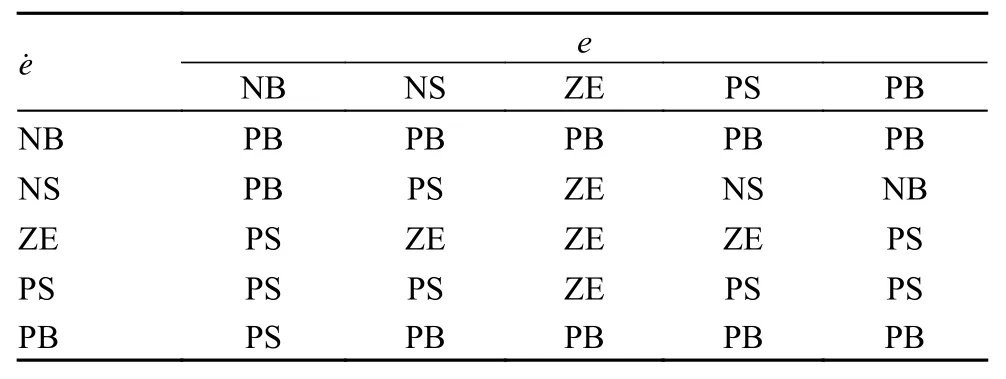

為了在不同的狀態對控制參數進行修正以達到補償非線性的目的,引入具有推理能力的模糊邏輯控制,在線修正控制器參數。以位置誤差e及為輸入,修正參數?kp為輸出,e的范圍為[-0.2, 0.2],e˙的范圍為[-2, 2],?kp的范圍為[-200,200],輸入、輸出的隸屬度函數均采用高靈敏度的三角函數,模糊控制器采用Mamdani 型,并采用重心法解模糊,設計模糊控制規則如表2 。

表2 ?kp模糊控制規則

速度控制器與電流控制均為PID 控制器,初始固定,位置控制器模型為

式中:kp、kd為PID 控制參數;kr為魯棒項參數,可對摩擦帶來的影響進行抑制; ?kp可對間隙對系統位移的影響進行補償修正。

3 仿真分析

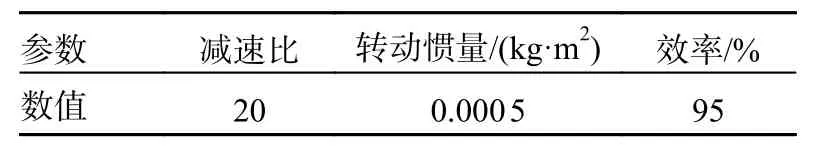

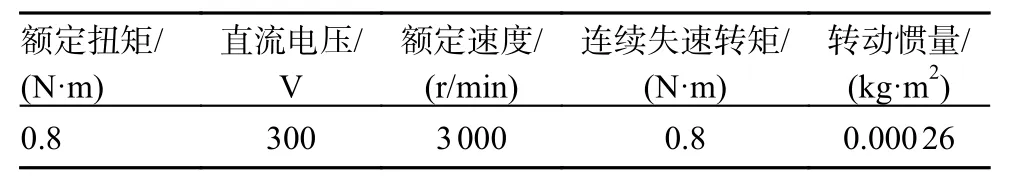

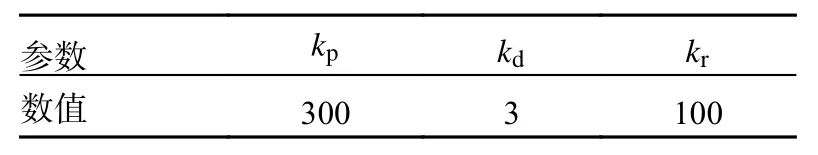

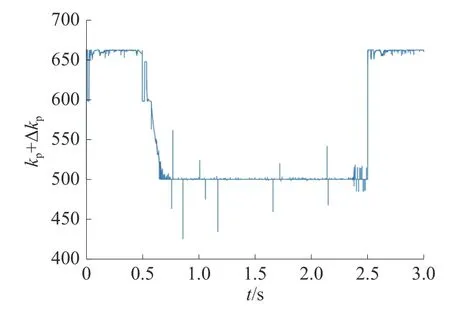

為了測試所構建的ASS 控制策略的有效性,本文在ASS 的俯仰方向進行仿真實驗,其中相應的參數見表3 和表4。控制器參數如表5。

表3 減速機模塊參數

表4 電機模塊參數

表5 控制器參數

3.1 位置伺服仿真結果與分析

設置間隙模型的剛度為1 000,死區大小為0.1°,摩擦模型的參數如表6 所示。

表6 摩擦模型參數

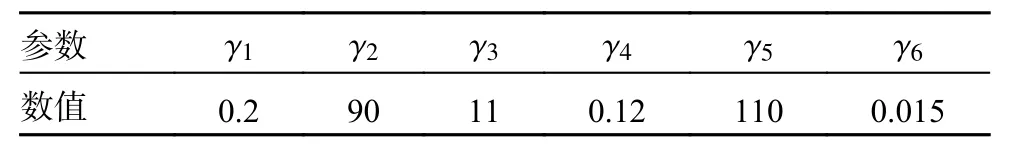

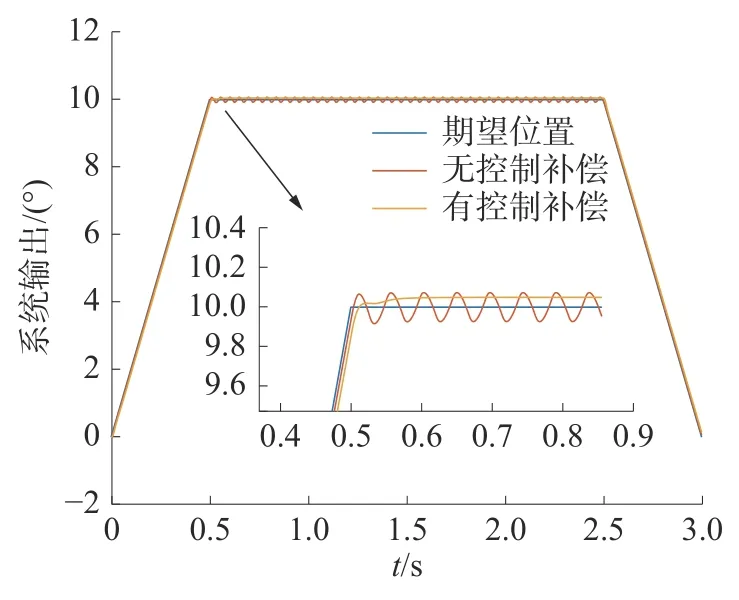

設置駕駛員輸入力使得系統產生期望位移,采用無補償的PID 控制方法作為對照組,結果如圖4~6。從圖4 可以看出,在有補償的情況下,系統在被非線性因素影響而產生誤差的短時間內即被控制器補償,而無補償的系統則會被非線性因素長時間影響。圖5 為控制參數kp+?kp在運行過程中的變化曲線,可以看出隨著系統位置與誤差的變化,控制參數在不斷適時調整。圖6 為反饋力的曲線,系統未設置飛行狀態反饋,因此力反饋僅為對駕駛員力的跟隨,可以看出對比之下,有補償時的反饋力沒有受到非線性因素影響而產生的明顯變化。

圖4 ASS 系統位置伺服仿真結果曲線

圖5 kp+?kp變化曲線

3.2 力反饋仿真結果與分析

鉸鏈力矩是作用在操縱面鉸鏈線上的力矩,它隨進近角、機動面偏轉量等飛機狀態量而變化。本研究將飛機操縱面的鉸鏈力矩以力反饋的形式傳遞給飛行員,實現力的感知,這里給出鉸鏈力矩的近似等效數學模型[19]:

式中的 δe不能直接得到,我們用一個因數KδE將飛行員搖桿的位移換算x成飛機升降舵所需的偏轉角,公式為

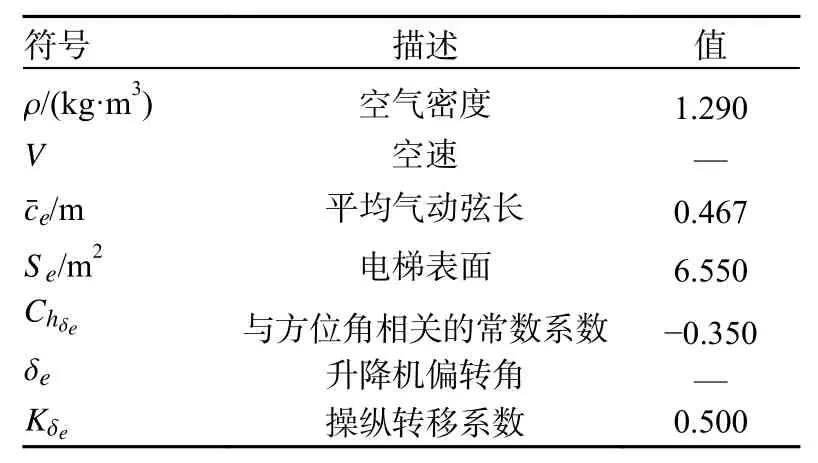

模擬鉸鏈力矩的數學模型在數值仿真環境下搭建,模型相關參數如表7 所示。

表7 鉸鏈力矩模型相關參數

由式(2)可知,反饋給ASS 的飛行器狀態主要是空速和升降舵偏轉角。通過以上介紹的實驗條件,進行實驗驗證所設計的ASS 具有定位舵機和反饋飛行狀態的能力。

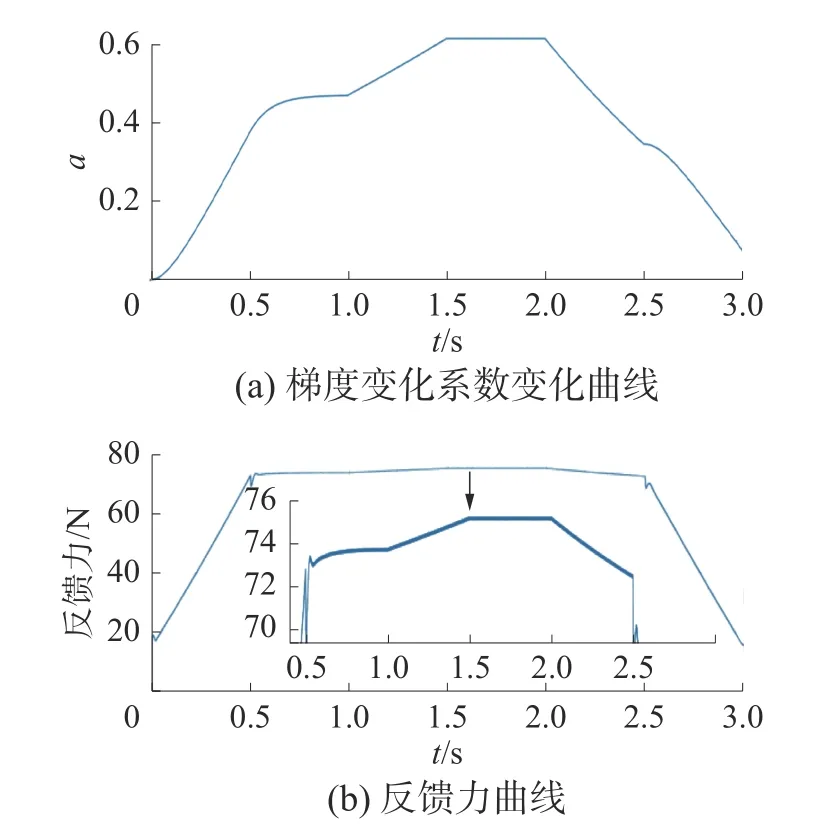

設置如圖7 所示的所需桿位移和圖8 所示的空速,運行程序,得到圖7 的仿真結果。首先,從圖7 可以看出, 該系統很好地完成了理想搖桿位置的伺服控制,跟蹤速度誤差在0.1 s 以內,無超調、跟蹤精度高、跟蹤速度穩定。這也證明了位置伺服功能的有效性。

圖8 空速曲線

從圖8 和圖9 可以看出,在給定空速后,鉸鏈力矩的變化導致梯度變化系數a平行變化,并將這種變化反映給飛行員的反饋力。這證明了反饋飛機狀態功能的有效性。

圖9 梯度變化系數 a與 反饋力跟蹤曲線

4 結束語

本文對所提出的飛機主動側桿非線性系統的模型與控制方法進行了研究,建立了相應的數學模型并設計了基于模糊魯棒控制方法的控制系統。仿真結果表明,系統可以對主動側桿非線性系統進行穩定的位置伺服,對其中的非線性因素進行補償。另外,系統可以完成對駕駛員輸入的跟蹤,并在此基礎上將飛機的飛行狀態以力提示的形式反饋給飛行員從而提高飛行員的情景意識,以提高飛機的飛行品質。結果驗證了所設計的控制方法的穩定性,未來工作重點將放在針對主動側桿的智能控制方法的研究上。