基于遙感測繪技術的典型地質災害應用分析

劉莉 LIU Li

(山東省莒縣第四中學,日照 276500)

0 引言

在人類賴以生活的地球上,地質災害對地球生態環境造成巨大破壞的同時,也成為威脅人類生產、生活的重要因素[1-3]。就我國而言,廣闊的地貌構造、復雜的地形特征決定了我國地質災害的頻發,加之過去較長時間內粗放型經濟的快速發展,導致自然環境惡化,進一步加劇了地質災害的突發性、持續性和破壞性。因此,行之有效的監測技術勢必會降低地質災害發生的可能性[4-5],尤其在習近平總書記關于“綠水青山就是金山銀山”的論斷背景下,發展針對典型地質災害的高精尖監測技術及有效治理方案,對于地質工程的安全施工和經濟社會的長效發展具有至關重要的意義。

以遙感技術為代表,遙感技術是一種對地面各種景物進行探測和識別的綜合技術,由于其強時效性、高信息量等特點,能夠提供比較全面和準確的數據信息,并且可以較真實、形象地還原地形、地貌狀態,可以有效提高地質災害監測的精準度,幫助地質災害治理人員第一時間落實防治措施[6-7]。隨著工業技術及機械制造水平的不斷提高,我國的遙感技術也得到了迅速發展,其綜合水平逐步向國際先進行列邁進。在地質測繪調查中越來越得到推廣和應用,逐漸形成了較為完善的遙感技術體系,對此國內外學者在遙感測繪技術方面開展了廣泛的研究工作[8-10]。

我國作為一個能源消費大國,隨著社會經濟的快速發展,對礦產資源的開采力度加大。然而,在實際的礦產開采、監測與核查工作中,有關礦山開采監測與測繪更多地依賴于工人的經驗或者傳統的測繪手段,使得礦山開采監測測繪技術無法得到實質性發展。由此,本文以礦山災害這種典型的地質災害為研究對象,分析了遙感測繪技術在其監測和治理方面的應用。

1 遙感測繪在地質災害中的應用分析

1.1 研究區域

地質災害是指地質體在自然力或人為因素等驅動作用下發生的地層結構失穩現象,這類災害現象一般具有不確定性和無規律性。尤其在我國的礦產資源開采過程中,復雜的地質特征極易引發一系列安全、環境等問題,并進一步惡化為多樣的地質災害。我國的能源結構體系決定了我國在礦山開采過程中導致的礦山地質災害成為我國典型地質災害代表類型。由此可見,在保證我國礦山開采健康發展方面,地質環境、地質災害探測技術起著關鍵性作用。

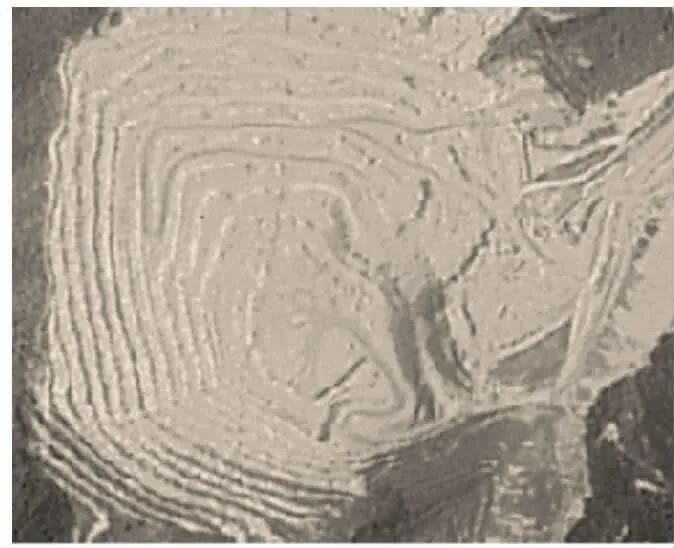

如圖1 所示為我國華北地區某露天礦坑的遙感圖像,該區域內由于露天采礦形成了較大的礦坑,此外,該地區主要的地質構造以斷層和褶皺為主,在雨水、風化等作用下極易發生滑坡、崩塌、泥石流等地質災害。研究表明,不同的地質類型在遙感圖像上呈現出不同的特征,為了進一步判斷易發災害的類型和分布特征,需要對遙感圖像進行解譯。

圖1 露天礦遙感影像

1.2 遙感數據分析

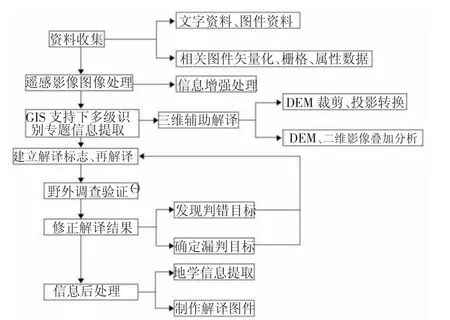

在遙感測繪技術支持下,對遙感影像的解譯需要從信息數據、人機交互翻譯和計算機數據提取、室內綜合研究和實地考察多方面相結合的方式。

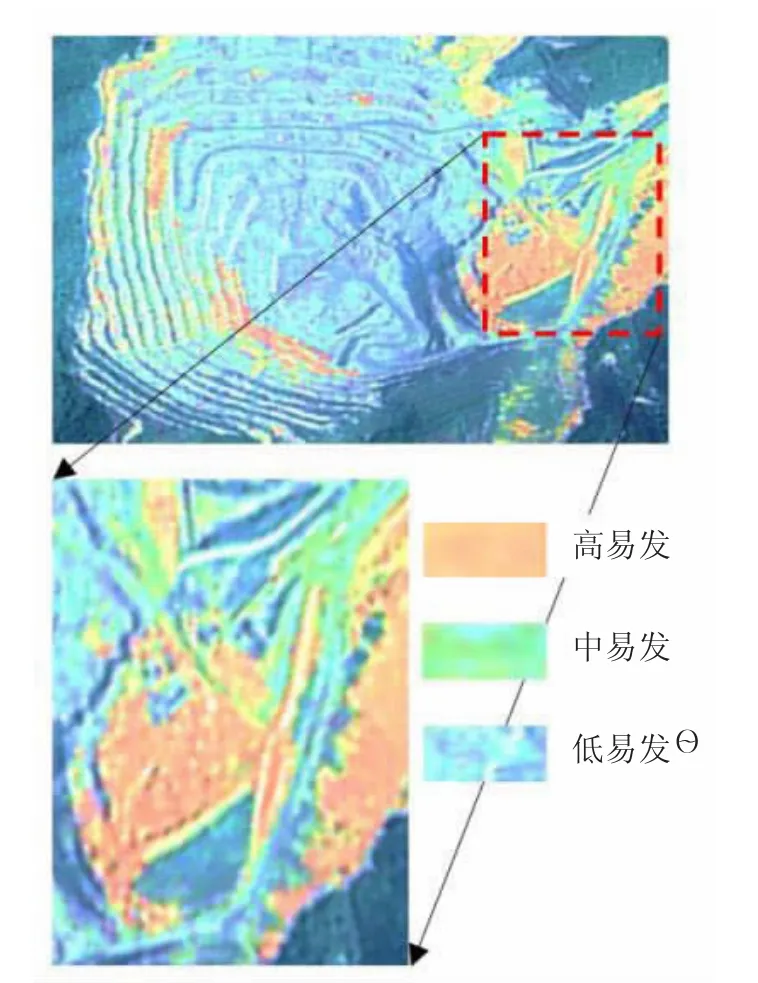

如圖2 所示,在本次解譯工作中,對應于崩塌、滑坡和泥石流三類地質災害易發區域的地形地貌特征,在遙感圖像中呈現出差異化。其中,崩塌災害多發生于陡壁上,崩塌體堆積,表面呈現凹凸不平現象;滑坡災害處的地形較為破碎,起伏不平,隨處可見裂縫分布;泥石流災害區域存在嚴重的風化現象,并且山坡較為陡峭。由此,根據每種地質災害解譯特征,在本遙感圖像范圍內,顯示共存在17 個崩塌災害區、11 個滑坡災害區和8 個泥石流災害區。

圖2 地質災害易發程度分區

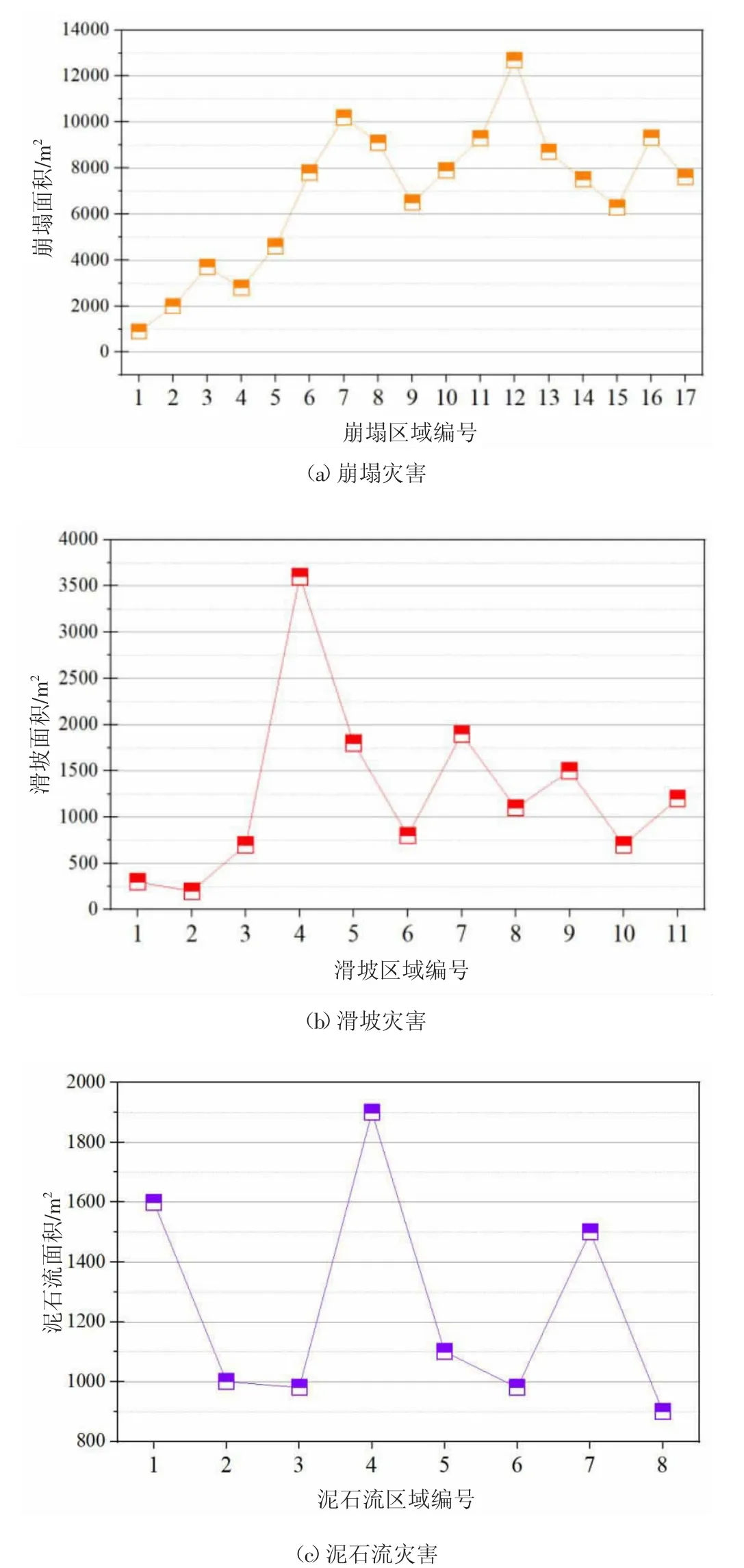

圖3 給出了滑坡、崩塌、泥石流三類災害的面積統計分布。由此可知,在該露天礦區,以崩塌災害為主,占到了該遙感圖像區域內災害事故的47.2%,故需要從崩塌災害特征出發,采取有針對性的治理措施,以更大程度上降低治理成本。

圖3 典型地質災害面積統計分布

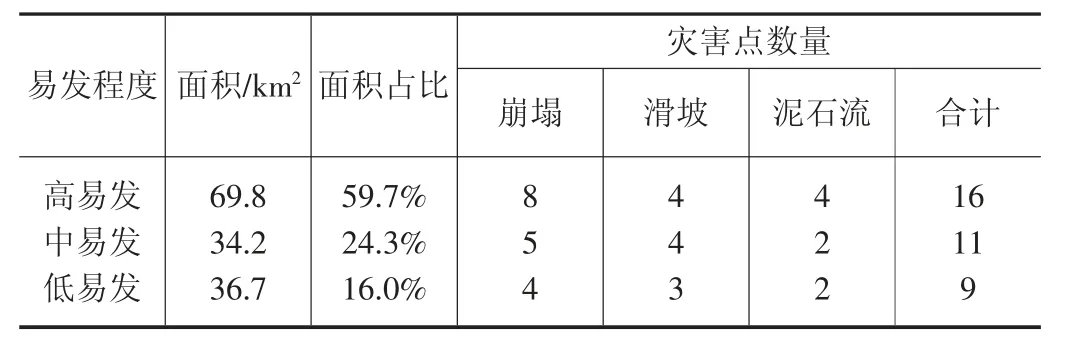

為進一步提高經濟效益,避免錯過最佳的災害治理時間,結合各類型地質災害的分布區域、規模范圍和擴展趨勢等因素,確定其發生和擴展的穩定性,將36 個地質災害點劃分為高易發、中易發、低易發三類,見表1。由此可知,該露天礦區各類災害高易發面積占到了59.7%,并且以崩塌災害為主,而中易發和低易發分別占到了24.3%和16.0%。總體分析表明,為保證安全生產和提高經濟社會價值,需要重點采取針對崩塌災害事故的治理措施。

表1 研究區域內各類地質災害易發程度

2 人工智能時代遙感測繪技術的發展

遙感測繪技術就是遙感技術在測繪方面的推廣和應用,在地質災害中,考慮到遙感測繪技術具有宏觀性強、非接觸性強、觀測及時性高等特點,可以對地質災害進行有效調查和數據分析。尤其在人工智能時代,隨著遙感技術的不斷發展,遙感測繪技術在地質災害監測方面的應用越來越系統。

2.1 遙感測繪技術在典型地質災害中的應用

2.1.1 山體滑坡災害

滑坡災害就是指斜坡上的土體或巖體,受河流沖刷、地下水活動、雨水浸泡、地震及人工切坡等因素影響,在重力作用下,沿著一定的軟弱面或者軟弱帶,整體地或分散地順坡向下滑動的自然現象。滑坡災害由于其突發性、危害性和隱蔽性,成為地質災害預防控制的主要內容之一,尤其在露天礦上開采過程中,滑坡災害是最常出現的災害事故。針對滑坡災害事故的特點,遙感測繪技術可以對其實現較全面的監測,并且可以根據遙感圖像的形狀、灰度、地表等特征的差異進行識別,進而判斷滑坡災害孕育和發生過程,發揮提前預警的作用。

2.1.2 巖層塌陷災害

近些年來,隨著礦產資源開采規模、開采力度的不斷增大,以地下井工開采為例,礦區范圍內形成了較多的塌陷區。巖層塌陷災害對礦區的危害較大,成為影響礦區安全的重要隱患,威脅礦產資源安全生產。在礦山塌陷區,根據地表塌陷深度的不同,可通過遙感測繪技術將塌陷區域的圖像呈現出來,并根據圖像明暗的差異性對塌陷區的塌陷程度和范圍進行判斷和識別。

2.1.3 地表裂縫災害

地表裂隙主要是指礦山開采過程中,由于地面的不均勻沉降導致的地面開裂,小的裂縫縱橫交錯、大的裂縫甚至長達數千米,嚴重時會發展成為地表沉陷,很大程度上危害著礦區的安全。由于地表裂縫分布的無規律性、復雜性等原因,傳統的監測方法往往需要耗費大量的人力、物力,并且不能保證監測結果的可靠性。遙感測繪技術由于其全局的監測,能夠根據圖像的變化特征較好地體現更廣范圍內的地表裂縫分布,發揮良好的監測效果。

2.2 基于人工智能技術的遙感圖像解譯

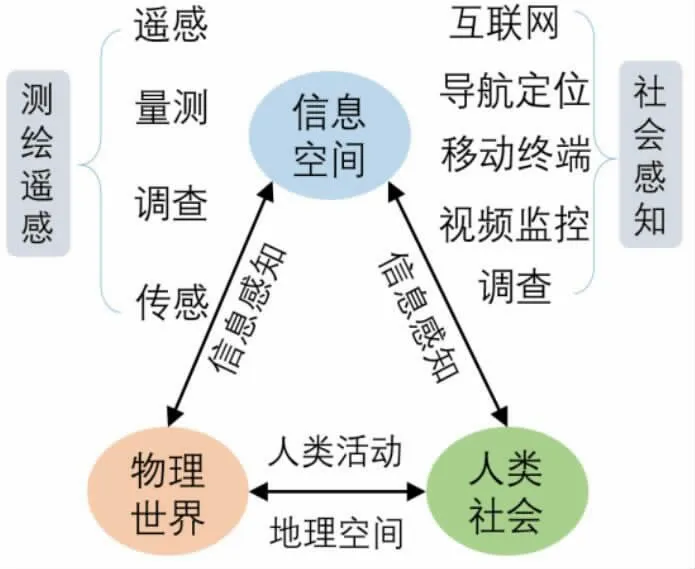

隨著移動互聯技術的不斷發展,推動了產業形態的轉變和升級,遙感測繪技術也亟需實現自動化、智能化。以人機物三元世界為例,即物理世界、人類社會、信息空間三元素形成的動態關系,如圖4 所示。由此,在人工智能時代背景下,遙感測繪技術既面對著挑戰,又迎來了機遇。人工智能的主要內容是通過一定的技術方法,讓機器具備一定的思維能力,其在遙感測繪技術方面的應用更多地需要完善攝影測繪遙感工作模式,加強其在遙感測繪應用過程中的時空大數據認知和推理能力。

圖4 物理世界、人類社會、信息空間的關系

如圖5 所示,在人工智能時代背景下,融合三元世界的遙感測繪技術主要包含兩方面的內容。一方面,采用數據量測、圖像遙感、戶外調查等獲取外界的物理信息;另一方面,應用互聯網、移動智聯、智能導航等獲取人類活動的社會信息。依據獲取的這些信息,加以整合和處理,形成多人、多機、多物的時空大數據庫,輔助遙感測繪過程的決策。

圖5 基于人工智能的遙感圖像解譯流程

3 結束語

綜上所述,針對遙感技術的發展現狀及遙感技術在礦山測繪中的應用情況,結合山體滑坡、巖層塌陷、地表裂縫三類典型礦上地質災害的特征,開展基于遙感測繪技術的典型地質災害監測方法,對保證礦山安全生產具有重要的指導意義和實際價值。此外,考慮到人工智能時代的到來,遙感測繪技術也需要不斷地創新和發展,才能應對新時代的挑戰和機遇。