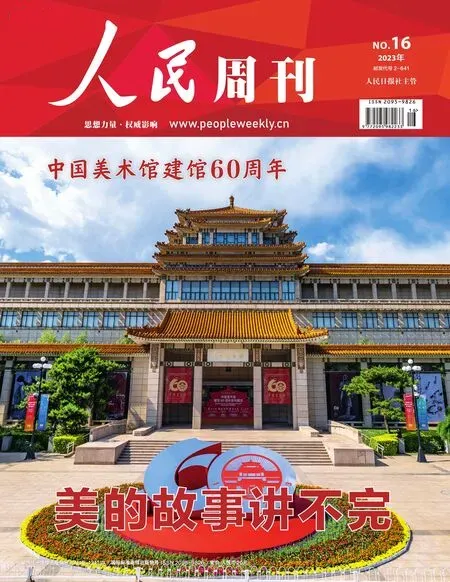

遲到的“藝術寶庫”

——中國美術館建館始末

中國美術館 徐夢可

1958年8月,中共中央政治局擴大會議提出,為迎接即將到來的新中國成立十周年,要在北京興建一批公共建筑為國慶獻禮。在隨后刊發的“首都國慶十大建筑美術工作會”簡報《關于十大建筑的意見》中確定了擬建造的十座建筑,其中提到的“美術館”,就是今天位于東城區五四大街1號的中國美術館。

然而,中國美術館的建成并非一帆風順。1959年9月25日,《人民日報》發表社論《大躍進的產兒》,盛贊首都十大建筑的魅力。這一次,“美術館”的名字在其中缺了席。直到1961年12月,美術館主體工程才正式驗收。1963年6月1日,毛澤東主席親自題寫“中國美術館”館名,這一本應在1959年10月1日亮相的慶典建筑才最終落成。這其中的跌宕起伏、峰回路轉,不僅牽動著當時文藝工作者的心弦,也折射出了20世紀60年代中國美術的發展環境。

回溯歷史,我們會發現,中國美術館的建設是一個動態的、波折的過程,且充滿了不確定性。在中國美術館建館60周年之際,本文將梳理中國美術館建館期間的建筑、定名和功能演變,用歷史的眼光去觀察一個公共空間的建立過程。

在民族形式與現代風格之間——中國美術館的建筑

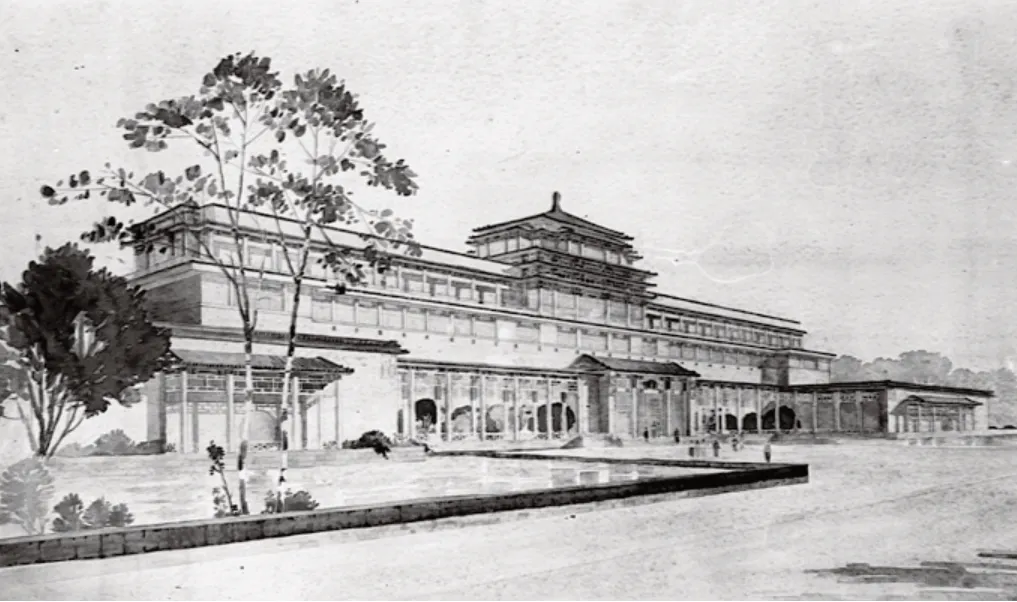

1958年9月,時任北京市副市長的萬里召集建筑工作者開會,傳達了中央關于籌備慶祝新中國成立十周年的通知精神。時任清華大學教授的汪國瑜帶隊負責作為十大建筑之一的美術館工程的設計方案。美術館平面參考的是莫斯科大學的主樓平面,呈一個變形的“H”形,在當時也被稱為“蛤蟆形”平面。在20世紀五六十年代,這種設計在辦公建筑和教學樓中應用最廣。但是,由于需要服從體量處理需求,H形平面兩翼建筑非常難以延展,也不容易形成一個一以貫之的長展線,故而這種建筑平面并不符合現代建筑作品的設計習慣。然而,當時國內缺乏美術館建筑,工程任務也十分緊張,所以無法顧及建筑類型的特殊需要。同時,作為一座慶典性建筑,“逢時”又非常重要。在那股建設浪潮中,工作人員要迅速打造一座新興的、現代化的、符合人民需要的國家級美術館,這種設計形式穩定、端莊的中央集中形的建筑形態就成為首選。

美術館的平面設計確定下來后,1958年9月,勘測處就根據這一平面設計出具了一份長達37頁的巖土勘查報告,并開始了初期工程作業。但項目立面設計卻沒有這么順利——1958年9月至10月,在周恩來總理的親自關懷指示下,美術館項目組經過三輪設計方案修改。但周總理仍覺得效果不理想,并認為設計方案缺乏中國的民族風格。最終,建筑師戴念慈在原有的平面布置基礎上重新做出了一個具有濃郁中國建筑風格的方案。方案報送周總理后,他基本同意了這一方案,只是認為二層墻面太單調,需要增加裝飾。于是,戴念慈在立面二層的墻面上加了一排假立柱,讓立面顯得更加豐富和耐看。這也形成了我們現在看到的中國美術館初步建設方案。在1958年11月的“首都國慶十大建筑美術工作會”簡報中,總結了《關于十大建筑的意見》,其中對于各個建筑都提出了相關意見,唯獨在第六條“關于美術館”中,一致認為“特別滿意”,并且說“特別欣賞下半部的亭園風格”。可以說,中國美術館建筑是一次大膽地用民族形式表現現代建筑空間的范例,完美體現了“使用民族形式,體現民族風格”。

最初的中國美術館設計圖 (資料圖)

最初的中國美術館 (資料圖)

遲到的十大建筑之一——作為慶典建筑的美術館

十大建筑在中國建筑歷史上的位置不容小覷,被譽為“中國建設史上的奇跡”,采用了非常規的“三邊”工作法(邊設計、邊備料、邊施工),是中國建筑師進行的一次獨立的建筑創作探索。由于當時國家財力有限、工期緊張,獻禮的建筑不免有所調整。一些工程被推遲,一些工程被合并,所以最終在1959年建設完成的十大建筑與最初會議擬定的項目不完全相同。國家劇院、科技館和最初的美術館都是被推遲的項目。

在美術館空間還未正式建成時,美術館的籌建工作一直由中國美術家協會(以下簡稱“美協”)代理,這種“兩塊招牌、一起辦公”的模式持續了很長時間。1959年2月21日,美協正式向原文化部提交《美術館建館工作報告》(以下簡稱《建館報告》)。報告指出,由于“建設材料短缺,為了保證首都國慶之‘重點工程’按期完成,國慶工程辦公室將不再供應美術館建設所需的各項材料”。美術館工程剛做了第一層土木結構,就全面停工。

直到1960年,新中國成立十周年國慶慶典活動后,萬里向周恩來提議,將國慶竣工工程的剩余物資材料和款項用于繼續完成美術館工程主體項目,美術館工程才于1960年下半年恢復施工。由于資金不足,國家號召機關干部都參與到勞動當中。為了響應這一號召,中國美術館原副館長、時任美術館建館工作組成員的張諤提出,所有美協工作人員都輪流到建設工地參加義務勞動。在勞動過程中,張諤時常談起美術館的未來:美術館是一座融合了中國古典建筑風格和西方現代設計的國家級美術館,“南望是故宮,人民大會堂;西望是中南海,北海白塔,景山公園;北望是鐘鼓樓,景致極美”。可以說,今天的中國美術館,是當年的美術工作者們一磚一瓦搭建起來的。雖然這座建筑沒有于1959年10月正式亮相,但中國美術館終究算是“遲到”的十大建筑之一——它因慶祝新中國成立十周年而立項,最終成為慶祝美術事業發展的一座慶典建筑。

從展覽館到美術館——中國美術館建館

雖然自1959年2月起,美術館建設就停了工,但是美術館內部的機構建設卻沒有停滯。在《建館報告》中,美協提出,“關于美術館的監管計劃、組織機構、人員編制等方案,預計于四月份提出”。可以看出,雖然工程暫時停擺,但是建立一個國家級美術館的機制已經確立了。在建設初期,美術館一直沒有正式定名。究其原因,是因為在建設過程中,“美術館”的功能隨著文化建設發展的需要在不斷轉型。美術館在建立之初,最主要的任務就是舉辦展覽,尤其是舉辦國家級的美術展覽。所以在美術館工程的巖土勘查報告中,標注的工程名稱為“文化藝術展覽館”。

“展覽館”的概念終歸過于狹窄,無法滿足當時的知識生產和文化建構需要。在隨后提交的《建館報告》中,美協提到“但目前美術館名稱尚未最后肯定。美術館名稱,究應定為‘美術館’?或‘國家美術館’?”。緊接著,在1960年美術館發布的《美術館建館方針任務(初稿)》文件中,則注明美術館定名為“現代美術館”。可以看出,除了最初使用過“展覽館”外,1959年以后,定名主要還是圍繞著“美術館”的概念——這座建筑并非僅僅用于展覽。作為一座中國式現代化進程中打造的公共空間,它不能只是一座展示美術作品的展廳,而是要承擔更加復合的知識生產功能。《美術館建館方針任務(初稿)》文件中明確提到,美術館以“征集、收藏、陳列、展覽我國五四以來專業的、群眾的和少數民族的美術家優秀的美術作品為主要任務”。可見,“美術館”是一個具有博物館功能的公共空間,“展覽”美術作品只是這座美術館的四大功能之一。“現代美術館”設置了四個部門(辦公室、保管部、陳列部和服務部)和兩個委員會(征集委員會和學術委員會),以發揮美術館的功能,完成美術館的任務。自此,中國美術館有了自己的組織架構,籌備工作進入了更加細致的階段,也為美術館建成后的啟動運作奠定了堅實的基礎。

最初的展廳 (資料圖)

最初的展廳 (資料圖)

值得注意的是,這份報告還為美術館的整體運行制定了詳細的規劃,并明確指出美術館的宗旨:“鼓舞和教育人民,滿足人民的欣賞要求,豐富和提高廣大勞動人民的精神文化生活。”美術館本身是一座在社會運動的呼聲中籌建的建筑,它的“現代”帶有著濃厚的革命性氣息,是中國式現代化的一種體現——在精英化的空間建立過程中,包含著深刻的大眾精神。

1960年,文化部下達《函復關于美術館建館中的一些問題》,其中提到,“關于美術館的名稱,我部意見:定名為‘中國美術館’較為恰當”。這是第一次在“美術館”前面加上“中國”二字。1963年6月,毛澤東主席親自題寫“中國美術館”字樣,最終為美術館定了名。自此,長達近5年的中國美術館建設工作終于結束,中國美術館也終于正式建館了。作為中國唯一的國家級造型藝術博物館,這一建館過程實屬不易,但這也更堅定了中國美術館的使命責任。從建館之初,中國美術館就始終與時代同頻,與人民共情,與美術家攜手。在未來的日子里,中國美術館將繼續秉持這份精神,不斷凝聚美的力量。