從塘浦圩田稻作歷史文化看中國式農業現代化

陳 瑩

(浙大城市學院,浙江 杭州 310015)

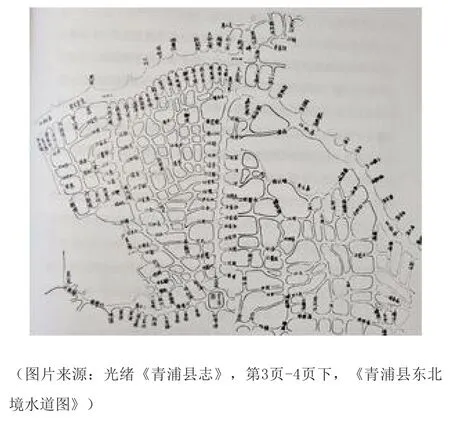

1 古代塘浦圩田文化

從堯舜迄明清,農業發展都擺在國家發展的首要位置。隨著耕地開拓、技術進步以及人口數量的增多,古代農田水利工程技術亦得到極大提升。以太湖流域中嘉興地區“塘浦圩田”灌溉工程為例,“塘浦圩田”系統是一種從五代、兩宋時期逐漸發展起來的較高形式的圩田體系。“塘”和“浦” 都是圩內的排灌溝渠,它們分別是橫向渠道和縱向渠道的不同稱謂,有著排水灌溉、儲存積水的作用。圩田則是指淺在水沼澤地帶或河源淤灘上圍堤筑圩,把田圍在中間,把水擋在堤外的一種水田形式。已故水利界泰斗鄭肇經教授主編的《 太湖水利技術史 》一書中便指出吳國在固城湖區筑圩,變涂泥為‘吳之沃土’。

“塘浦圩田”體系發展可追溯至春秋戰國時期,春秋戰國至唐代初期為圩田發展的萌芽階段;唐朝至五代“塘浦圩田”進入快速發展階段;宋朝往后圩田古制解體、水利體系轉型;元明清時期桑基圩田、溇港圩田開始發展并逐漸成熟;新中國成立后圩田發展邁入中小圩田改革階段。由于“塘浦圩田”體系灌溉流暢、蓄泄自如,新中國成立后,目前中小圩田系統仍在行洪、通航、灌溉上發揮著重要作用。

在太湖下游“塘浦圩田”農田水利系統背后,更值得強調的是它依托自然、利用自然、因勢誘導自然的生態思維。“塘浦圩田”系統堤岸高厚,塘浦深闊,圩區較大,高低分治,具有相當高的滯澇排洪標準。可以劃分為高低兩個層級的水田,高處圩田可以有效抵擋住洪水的侵襲,低處圩田又能通過水閘將儲存的積水灌溉良田,可持續性利用水資源。此外,靠近江河的“塘浦圩田”系統利用溝渠,依據氣候干旱將水引入良田,因地制宜發展當地農業。而為了維系“塘浦圩田”系統的發展,古代先民會在圩田周圍種植樹木以保證土壤肥力,構建更為穩定的生態系統。深挖“塘浦圩田”文化,不難發現古代先民們秉持人與自然和諧共生的生產理念,這些理念也沿用至今。

圖1 清代青浦的塘浦圩田格局

2 新中國成立初期的江南地區的農業現代化

新中國成立初,我國農業基礎設施建設薄弱。許多地區仍使用古老農具耕作,1949年全國擁有的拖拉機僅有117臺。國家高度重視農業發展,從農民最基本的設備著手,積極推廣新式農具,將農業機械化引入社會改造中。考慮當時農村條件艱苦,多數農民難以適應大規模機械化生產,我國便從直接機械化模式向半機械化模式轉型。一些動力機械、排灌機械和農副產品加工機械具備一定的生產力,操作難度也較為簡單,在短時間中極大提升了我國農業生產力。此外,我國還建立了一批機械化水準比較高的耕地,實行密植等技術作為輔助手段。

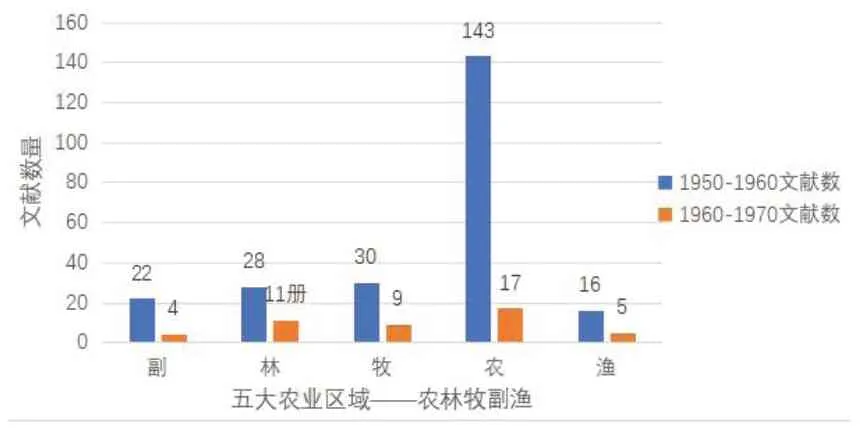

為進一步推進對新中國成立初期江南地區農業現代化發展情況的認識,我們以浙江省為代表,整理了二十世紀五六十年代農業水利現代化建設主題的書目。表1是浙江省二十世紀五六十年代農業水利文獻的書目統計,其中,1950-1960年文獻數達239冊,1960-1970年文獻數達46冊。我們將農業文獻書目按照生產對象進行分類,從農、林、牧、副、漁五大領域進行文獻整理與書目統計。表2則是以285冊文獻具體內容為導向,將文獻分為農業經驗、農業工具、農業技術、農業物料、農業制度五大類,為浙江省現代化農業發展特征提供內容支撐。

表1 浙江省二十世紀五六十年代農業水利文獻數目

表2 浙江省二十世紀五六十年代農業水利文獻內容分部圖

根據對浙江省二十世紀五六十年代285冊農業水利文獻的相關捕捉,浙江省農業技術、農業工具、農業物料以及農業制度等方面在新中國成立初期發生了巨大變化,在農、林、牧、副、漁五業領域都進行了改革創新。

新中國成立直接帶來了農業制度的變革,各地紛紛建立農村生產合作社,就農業生產的收入分配制度、生產計劃、經營模式進行改革,因地制宜實施不同耕作制度。這一時期也產生很多協助農業生產的組織,如農業社管理委員會、農村人民公社生產隊等。此外,農業生產變革中最顯著的是農業工具的更新。新式農具被大量推往鄉村,雙輪雙鏵犁、繩索牽引機和深耕犁等機械裝置短時間內極大提升了農村生產效率,被浙江省各地紛紛推廣。至于農業技術與物料層面,有關水稻、苧麻、玉米、油菜等種植技術被廣泛傳播,早稻育秧、雙季稻栽培技術逐漸成熟推廣。綠肥、顆粒肥料、農業藥劑邁入農業生產領域,逐步代替傳統肥料。農業生產以質與量為兩大目標,輔以畜牧養殖、漁業技術改革,共促農業技術更新。在經過幾輪周期的試驗,農作物豐產經驗、防治經驗、蓄養經驗也紛紛成型,該時期農業發展邁上新臺階。

在該階段,我國走上了農業集體化、機械化道路。集體化層面,我國產權制度與耕作制度逐步優化,在我國“小農經濟”的基礎上,實施資源、技術、人才的集中化管理、集體化生產。機械化層面,我國農業中逐步使用改良農具、新式農具并實行其他技術改革。我國通過集體化、機械化兩個互為整體的發展步驟,完成對個體小農的社會主義與現代化的雙重改造。

3 改革開放以來江南地區的農業現代化

改革開放以來,江南地區農業現代化建設進入全面展開階段,各地紛紛開啟了對特色農業道路的探索,從家庭聯產承包責任制的制度革新到全方位對外開放格局的形成,農業現代化建設逐漸呈現出規模化、科技化、產業化、生態化特征。為深入了解當下杭嘉湖地區農業現代化潮流,我們對杭嘉湖平原地區的華星農場與浙江眾農聯公司進行個案調研,以下第二三部分會涉及案例的具體分析。

3.1 轉型升級的農業規模化

近年來,隨著我國經濟水平提升,大量杭嘉湖平原地區的農民外流,農村面臨就業結構老齡化趨勢,許多小農戶選擇放棄耕種在外謀生。鑒于杭嘉湖平原的地形優勢,小農戶耕地被集中起來進行規模化承包生產。當地農場主會選擇承包千畝的土地,利用先進機械化設備進行大規模生產。大型機械化設備在平原地區能夠充分發揮效能,千畝的土地只需不到十人就能充分運轉起來,實現了適度規模化經營。

而我國規模化農業生產包括的不僅是土地適度規模化,還包括服務模式規模化。無論是平原地區還是浙南的丘陵地帶,政府都將農技、先進農具、人才培養納入政策補貼范圍內,針對不同地區的農戶進行精準服務、模式化服務。這有效緩解了小農生產與規模生產的矛盾,防止小農戶生產無人問津,形成了具有中國特色的規模化農業生產格局。

3.2 大數據時代下農業科技化

隨著我國迅速邁入大數據時代,數字化農場逐漸發展起來。對農場農作物的培養與檢測也由人的主觀經驗判斷轉向數據平臺判斷。在生產階段,以杭嘉湖平原地區華星農場為例,該農場建設數字化云平臺,實現空氣溫濕度、降雨量、光照強度、土壤電導率、氨氮、蟲情等傳感器數據的實時顯示和歷史數據記錄,并反饋至未來農場駕駛艙中。建立了從設備到平臺再反饋到系統的物聯網一體化機制,為農作物提供適合的成長環境。

在檢驗階段,華星農場對接的銷售公司根據平臺數據收納合格糧食,在包裝加工的過程中匹配農產品溯源碼,打通數據壁壘。溯源碼形式的誕生,讓消費者可以通過手機端查看農產品生產流程,使農產品質量得到多方監管。在銷售階段,數據駕駛艙會聯結各地銷售平臺,對產出的農產品信息進行數據共享、實時反饋。此外,由于平臺建設應用了區塊鏈的底層技術,依據區塊鏈中信息不可篡改特征,可以提升消費者對農副產品的信任需求,營造良好的食品安全氛圍。

總之,大數據技術的運用使得農業生產各環節精準化、科學化、產業化,數字賦能農業已然成為中國式農業現代化的發展趨勢。

3.3 鄉村振興背景下農業產業化

改革開放以來,我國的主要矛盾已經轉化為人民日益增長的物質文化需要同落后的社會生產之間的矛盾。在這一過程中,“三農”問題尤為突出,農村勞動力外流加上資源匱乏使得城鄉差距拉大。我國以產業發展為重點,提出鄉村振興戰略。江南地區的農業生產也以鄉村產業為導向,并通過數字賦能形成完備產業鏈。

以嘉興海鹽浙江眾農聯公司為例,該公司主要從事供應鏈管理服務、食用農產品零售與批發等業務。其數據平臺將稻蝦產業與大數據技術進行有效融合,從生產開始包括稻蝦種植、深加工及包裝過程都形成系統產業鏈。在生產環節中,數據平臺與當地稻蝦農、合作社、稻蝦場基地等密切聯系合作,成品經過稻蝦城、交易會、專賣店等各地批發與零售渠道觸達消費者。

產業鏈的成熟,使得海鹽鄉村的農副產品能夠流通到國內各地市場中。農場的發展也間接帶動當地居民的參與回流,數字化產業各環節提供了大量的就業崗位。政府也在農技高手培養、鄉風文明建設上不斷投入,提升農村居民綜合素質,為鄉村產業發展持續注入新動力,形成鄉村振興背景下農業發展良性循環。

3.4 可持續發展的農業生態化

我國農業發展始終承襲人與自然和諧共生理念。低碳農業工程成為中國式農業現代化的重要組成部分。江南多地依據本土特色,發展“稻蝦共作”農業工程,其延續了我國明清時期“桑基圩田”生態模式,模式擴展至稻蝦連作、稻蝦共作等生態種養模式。

稻蝦共作的種養模式,具體就是“一稻二蝦”,稻前4月-6月養殖一茬商品小龍蝦,6月-10月種植水稻時同時預留部分成蝦于田內作為親蝦,或在水稻8月-9月收割前補投放種蝦,培育小龍蝦親本,稻后10月到翌年3月繁育蝦苗,次年4月-5月起捕銷售下面同時養殖商品蝦,稻蝦“連作+共作”循環交替。在種養過程中,龍蝦的排泄物可作為水稻的養料,而龍蝦也可以將水稻種植期間的害蟲捕食干凈,形成穩定的生態系統閉環。此外,為了小龍蝦的存活率,稻蝦共作農田一般較少或不采用化肥,以保證水質與龍蝦品質,促進農業生態雙收。

這一生態模式注重農業與自然相和諧,主張物質能量的良性循環和多層次利用,在大數據、互聯網、云計算等技術的協助下,也極大提升了資源利用率和生態經濟效益。

4 結語

中國式農業現代化的發展歷程是漫長的,千年以來,江南地區從“塘浦圩田”灌溉工程走向“稻蝦共作”種養模式,其背后包含不僅是農學理念的傳承,更是農業制度的變革與道路的選擇。我國開辟了一條區別于世界上任何國家的中國式農業現代化道路,將先進制度、現代化技術、科學理念融入我國農業發展格局中。并前瞻性地將數字資源作為重要生產要素,熔鑄于智慧農業生態農業的發展進程中,使得我國農業現代化發展又邁出了新的一大步。