“揚麥30”不同播期播量施肥量等最優組合示范展示效果小結

梁有軍

(儀征市天碩現代農業發展有限公司,江蘇 儀征 211400)

近年來,受水稻讓茬和特殊天氣的雙重影響,儀征市小麥播種時間跨度大,播種量增幅大,而播期播量對小麥的農藝性狀及產量結構有重要影響[1-3]。適宜的播期可以讓小麥充分利用光、溫、水等自然條件培育壯苗[4-8];適宜的播量有利于穗數、穗粒數及粒重的協調發展。2023年天碩現代農業發展有限公司在小麥生產上有針對性地開展不同播期播量對“揚麥30”產量的影響試驗,旨在探索“揚麥30”在儀征市丘陵山區最適播期播量和適宜的施肥量,為大面積生產提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

1.1.1 小麥品種

供試品種“揚麥30”,育種單位是江蘇里下河地區農業科學研究所。

1.1.2 試驗田情況

試驗田位于儀征市月塘鎮夏營村石山組,前茬作物水稻,稻秸稈全量還田,土壤為黃白土,地力均勻,肥力中等。

1.2 試驗設計

1.2.1 播期播量

共設5個處理:

處理1(T1):10月21日播種,播量6 kg/畝;

處理2(T2):10月31日播種,播量9 kg/畝;

處理3(T3):11月10日播種,播量12 kg/畝;

處理4(T4):11月20日播種,播量15 kg/畝;

處理5(T5):11月30日播種,播量18 kg/畝;

試驗采取大區對比,不設重復,每個處理面積3畝。

1.2.2 肥料運籌

磷鉀肥及中、微肥根據傳統高產小麥經驗(純N:P2O5:K2O)按1:0.5:0.5,磷鉀肥按基肥:拔節肥5:5運籌。基肥、倒3葉施用的拔節肥以“45%(15-15-15)高效復合肥+尿素”配施,4~5葉期施用的分蘗(壯蘗)肥、劍葉抽出一半時施用的孕穗肥以尿素為主,N肥施用比例見表1。病蟲草防治與周邊大田一致。

表1 不同播期播量處理N肥施用比例

2 測定項目與方法

2.1 生育期

出苗期、拔節期、孕穗期、抽穗期和成熟期。

2.2 莖蘗動態

于各個生育期定點記載莖蘗動態。

2.3 農藝性狀及倒伏程度

株高、節間長度與數量、穗長、倒伏程度。

2.4 產量及其構成因素

成熟期考察有效穗數、每穗粒數、千粒重。

3 結果與分析

3.1 生育期

從表2可知,在不同的播期小麥均能出苗,但對小麥出苗期、生育進程、全生育期均產生顯著影響。其一,不同播期對出苗期的影響。各處理隨著播期的推遲,小麥出苗所需的時間逐漸增加,分別為7d、9d、12d、15d、21d。其二,不同播期對生育進程的影響。播期越早拔節、孕穗越早,成熟越早。第一期播種的拔節、孕穗時間分別在3月2日、3月25日,隨著時間的推遲,拔節時間相應推遲10 d、6 d、5 d、5 d,孕穗時間相應推遲7 d、5 d、5 d、3 d。成熟期之間差異縮小,僅1~6 d。其三,不同播期對全生育期的影響。全生育期在168~216 d,跨度較大。

表2 不同處理的小麥各生育期田間記載表

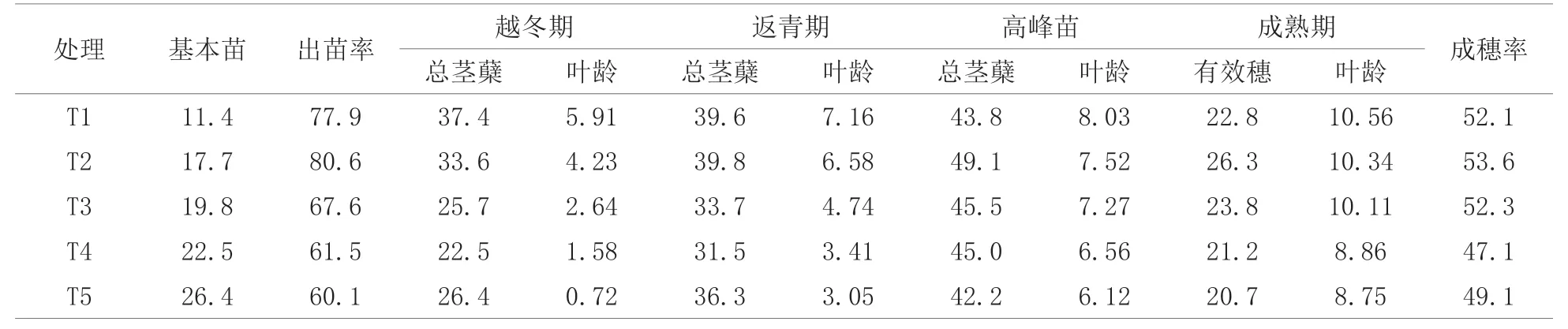

3.2 莖蘗動態

從表3來看,不同處理間基本苗隨著播期的推遲、播量的增加而增加,最少的是10月21日播種的小麥,基本苗是11.4萬/667m2,最多的是11月30日播種的小麥,基本苗是26.4萬/667m2;出苗率隨著播期的推遲呈現降低的趨勢,出苗率80.6%~60.1%,最高的是10月31日,出苗率80.6%;高峰苗在42.2萬~49.1萬/667 m2之間,此階段各處理單株帶蘗分別為2.8個、1.8個、1.3個、1.0個、0.6個,即隨著播期的推遲,單株帶蘗逐漸變少,分蘗能力逐漸降低;各處理成穗率在47.1%~53.6%;從葉齡來看,各處理總葉片也存在差異,前3個處理,總葉片數在10.11~10.56葉,后2個處理,總葉片數在8.75~8.86葉。

表3 不同處理莖蘗動態(萬/667m2;葉;%)

3.3 農藝性狀與倒伏程度

從表4可以看出,處理1小麥株高最高為66.38 cm,從田間長勢來看,該處理莖稈粗壯,生長勢最強,隨著播期的推遲,株高呈遞減趨勢。從基一節來看,基部節間差異不明顯,在2.14~2.64 cm。從穗長來看,播期越早,穗長越長,處理1穗長最長,為7.32 cm,比處理2~5分別長0.92 cm、1.63 cm、2.02 cm、2.54 cm。從抗倒性來看,2023年5月上旬小麥籽粒灌漿初期,全市出現暴雨大風天氣,最高風量達八級,但5個處理均未出現倒伏現象。

表4 不同處理農藝性狀與倒伏程度(單位:cm;%)

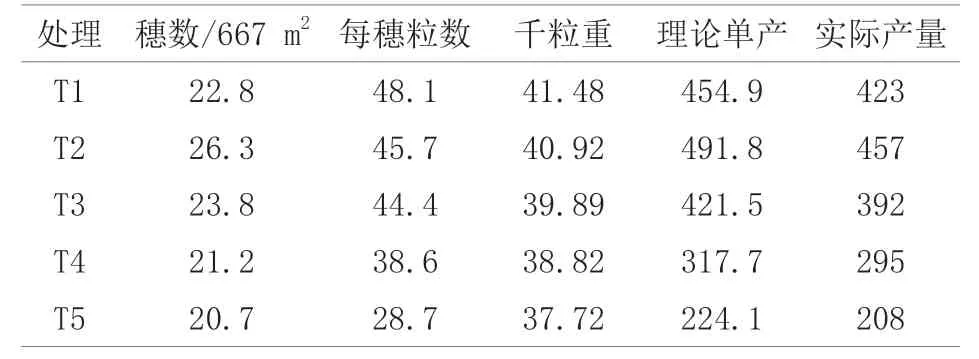

3.4 產量構成

3.4.1 不同處理對產量的影響“揚麥30”采用不同播期、播量、不同施肥方式播種,產量表現差異較大,其中產量水平表現最高的是10月31日播種的處理2,產457 kg/667 m2,處理2比處理1、處理3、處理4、處理5分別增產34 kg/667 m2、65 kg/667 m2、162 kg/667 m2、249 kg/667 m2,分別增8.0%、16.6%、54.9%、119.7%。

3.4.2 不同處理對產量構成特點

從表5可以看出,“揚麥30”采用不同播期播量與不同施肥模式,產量構成明顯不同。從穗數看,有效穗26.3萬~20.7萬/667 m2,總穗數在5個處理中,處理2穗數最高,26.3萬穗/667 m2,處理1因播量少,有效穗偏低,其他處理隨著時間的推遲,盡管播量增加,但穗數仍依次減少,最低的為處理520.7萬穗/667 m2;從每穗粒數看,隨著播期的推遲每穗粒數依次遞減,從每穗48.1粒降至28.7粒,變幅達5.3%~67.6%;千粒重變化規律與每穗粒數一致,播種越遲千粒重越低,分別為41.48g、40.92g、39.89g、38.82g、37.72g,變幅在1.4%~10.0%。

表5 不同處理產量結構(單位:萬;粒;g;kg/667 m2)

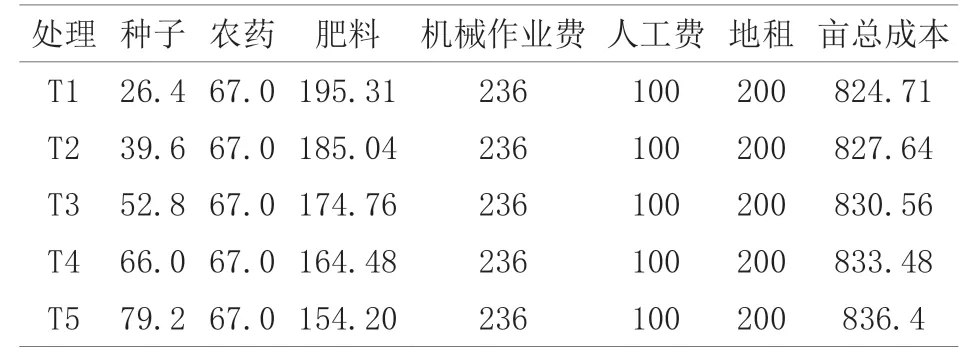

表6 不同處理生產效益分析(單位:kg/667m2;元/kg;元)

表7 不同處理生產成本核算(單位:元/667 m2)

3.5 經濟效益

對不同處理經濟效益進行核算,第2個處理產量高、產值高,扣除生產總成本,純效益也表現最高,為296.58元/667 m2。其次為第1處理,純效益215.87元/667 m2,排在第三的是第3處理133.76元/667 m2,第4、第5處理收不抵支,分別為-107.78元/667 m2、-3245.72元/667 m2。生產實踐證明,丘陵山區小麥播期過遲,用種量加大,生產成本增加,每667 m2成本高于產值,效益倒掛。

4 小結與討論

4.1 產量效益

10月31日播種、播種量9 kg/667 m2、純氮投入18 kg/667 m2的處理產量最高,實收單產457 kg/667 m2,與其他處理相比增產幅度在8.0%~119.7%。對于減少播種量適期早播的處理,雖然播期早,但播種量偏低,有效穗不足,產量處于第二,為423 kg/667 m2。11月份以后播種的各個處理,隨著播期推遲,盡管增加了用種量,但產量隨著播期的推遲而降低。不同處理純效益與產量表現趨勢一致,10月31日播種的經濟效益最高,純效益達296.58元/667m2。

4.2 長勢長相

不同播期播量、不同的施肥水平對“揚麥30”的生育進程、群體數量、農藝性狀和產量等有著重要影響。在不同播期、不同播量和不同施肥水平下,隨著播期的推遲,小麥生育進程呈規律性推遲,小麥拔節、孕穗、抽穗、成熟期均順延推遲。早播處理植株生長健壯,總葉片數多,莖稈粗,穗型大,每穗粒數多,千粒重高;遲播處理尤其是最后2個處理個體生長量小,莖稈細弱,穗小粒小千粒重低。

2022年不同處理播種期間,前3期天氣晴朗,適宜機械條播,11月以后的2期播種,由于間歇性大雨天氣,導致田間土壤含水量高,機械無法下田,人工也無法模擬機播,只能采用人工撒播的方式才完成相關試驗。在試驗中不同的播種方式、后期的爛耕爛種均對試驗產生一定的影響,今后生產中我們將根據需求進一步做好相關的試驗探討與示范展示工作。