誤診為乙狀結腸癌的惡性腹膜間皮瘤1例并文獻復習*

陳美霞,靳會聰,陳珂珂,傅定然,徐大英,劉運權

(1.貴州中醫藥大學第二臨床醫學院,貴州 貴陽550002;2.貴州中醫藥大學第二附屬醫院普外科,貴州 貴陽550003)

惡性腹膜間皮瘤(MPM)是一種起源于腹膜間皮細胞的高侵襲性腫瘤[1],原發灶位于腹膜臟層和壁層,臨床罕見,其發病隱匿,約占腹膜間皮瘤的2%[2]。該病的主要臨床表現為腹脹、腹痛、腹水、腹部包塊等,無特異性,與消化道疾病的臨床表現相似,臨床誤診率高。貴州中醫藥大學第二附屬醫院普外科收治1例誤診為乙狀結腸癌的MPM患者,現結合文獻對該病例進行匯報及討論,總結其常見臨床表現、診斷標準、治療方法等,以便早診斷、早治療,延長患者生命。

1 臨床資料

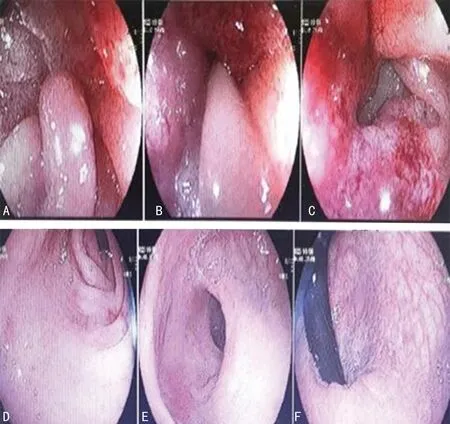

患者,女,64歲。因腹脹、腹痛、伴排便習慣改變2個多月于2022年9月30日收入貴州中醫藥大學第二附屬醫院普外科。入院2個多月前出現腹部脹痛,進食后癥狀加重,大便次數增多,量少,性狀變細不成形,色黃黑并黏液樣便,尿頻、尿急,飲食尚可,精神差,睡眠一般。入院查體:腹部臍周及下腹壓痛,左下腹可捫及類柱狀質稍硬樣物,余無特殊。門診以“腸梗阻”收入院。既往有乳腺癌病史,4年前于貴州中醫藥大學第二附屬醫院普外科行右側乳腺癌改良根治術,現未訴特殊不適。既往無石棉接觸史。輔助檢查:電解質檢查鉀3.28 mmol/L。血清腫瘤標志物檢查非小細胞肺癌相抗原3.47 ng/mL,神經元特異性烯醇化酶20.84 ng/mL,絕經前羅馬指數19.01%,其余檢測指標均正常。三大常規、生化檢驗、彌散性血管內凝血全套等檢查均未見明顯異常。胸部、腹部聯合盆腔CT:(1)考慮雙肺散在感染,建議查痰排除結核。(2)心臟稍豐,主動脈硬化;心臟密度降低,考慮貧血。(3)右乳切除術后改變;膽囊切除術后改變。(4)子宮頸部改變,建議超聲進一步檢查。(5)胸腰椎退變。婦科彩色多普勒超聲檢查:子宮后壁異常所見,肌壁回聲不均勻,子宮后壁較前壁肌層厚(后壁厚約1.9 cm,前壁厚約0.9 cm),其內似可見大小約1.3 cm×0.9 cm的偏低回雷,形態高規則,邊界欠清晰,彩色多普勒血流顯像見周邊可見點狀血流信號。不排除肌瘤。見圖1。腸鏡:進鏡至距肛門約20 cm直乙交界處附近見約環3/4周腫物,表面局部糜爛,觸之出血,考慮為結腸癌。見圖2。免疫組織化學結果:CK(+),CK20(少數+)CK(+),CD34(血管+),CDX-2(部分+),P53(突變型+),Ki-67(20%+~30%+)。病理診斷:(距肛門20 cm)結合免疫組織化學結果見異性腺體,不排除腺癌的可能。

注:A.距肛門20 cm,見約環3/4周腫物;B.距肛門20 cm,腫物表面局部糜爛;C.距肛門20 cm,腫物觸之后出血狀態;D.直腸(皺壁形態規則);E.直腸(黏膜血管紋理清晰);F.肛周(外觀正常)。

入院后中醫治療給予通腸湯(黨參、當歸、萊菔子、檳榔、枳實、木香、陳皮)健脾化濕、益氣活血、理氣通腸等,中藥直腸滴入行氣通腑、瀉下通便等,金黃膏清熱解毒、活血止痛等。西醫治療給予止痛、預防感染、補鉀、補液、抑酸護胃、調理腸道菌群、潤腸通便等。排除手術禁忌證后,2022年10月21日在全身麻醉下行腹腔鏡探查術。術中見乙狀結腸下段距腹膜返折3 cm處約8 cm×5 cm×5 cm大小腫瘤突破漿膜層,右側與腹膜粘連。盆壁及后腹壁、小腸系膜、大網膜多發米粒樣結節,切除1枚送檢,冰凍檢查提示腺癌。左側入盆處腫瘤與盆壁和子宮浸潤。決定行結腸癌切除術、腸粘連松解術、子宮附件切除術、惡性腫瘤開腹化療、腹膜結節切除術聯合大網膜切除術。術中完整切除病灶結直腸及子宮、附件。見圖3。術后予止血、止痛、抗血栓、補液、補鉀、預防感染、促排痰等治療。術后子宮及附件、部分直腸病理檢查:惡性間皮瘤,腫瘤累及腸壁全層、子宮頸肌層、子宮體肌層及雙側卵巢;可見神經侵犯,未見確切脈管侵犯,腸管兩側切緣、雙側宮旁、雙側輸卵管未見腫瘤累及;腸周脂肪組織內見淋巴結12枚,1枚見腫瘤轉移。見圖4。大網膜病理檢查:送檢脂肪組織內見腫瘤累及。見圖5。術后建議患者行放、化療治療,患者及家屬因故拒絕,遂于病情穩定后出院,出院后未隨診。

圖3 病灶結直腸及子宮、附件標本

2 討 論

MPM是一類罕見的惡性腫瘤,發病率低,為0.41/100萬~1.9/100萬[3],發病年齡為40~60歲[4],每個年齡階段均可患該病,老年人多發,預后比成年患者差[5]。MPM的發病機制為酸性物質的沉積導致溶氧量減少,從而導致腹膜間皮組織液酸化。根據世界衛生組織病理分類分為上皮型、肉瘤型和混合型[6],上皮型和肉瘤型占比最多。MPM的病因復雜,多認為與石棉接觸有關[7],男性發病率高于女性[8]。但國內有文獻報道該病的發生與石棉接觸無關[9],如本例患者則無石棉接觸史。

MPM發病隱匿,臨床表現多樣。席娟等[2]總結出該病最主要的臨床表現為腹脹、腹痛、腹水等,可伴乏力、消瘦、腹塊等。乙狀結腸癌早期臨床表現為腹痛、食欲不振,中晚期多表現為腹痛、腹部腫塊、黏液樣便、腸梗阻癥狀、消瘦、乏力等。本例患者入院時表現為腹脹、腹痛伴排便習慣改變,性狀變細不成形,色黃黑并黏液樣便,左下腹可捫及類柱狀質稍硬樣物,以“腸梗阻”收入院。行腸鏡檢查結合術中所見考慮乙狀結腸癌?病理診斷:(距肛門20 cm)結合免疫組織化學結果見異性腺體,不排除腺癌的可能。乙狀結腸癌較MPM常見,且本例患者與乙狀結腸癌的臨床表現相似,考慮該病的可能性大。婦科彩色多普勒超聲檢查提示子宮后壁異常所見,不排除肌瘤。綜合以上因素考慮該腫瘤可能累及子宮,為進一步診治行腹腔鏡手術治療,術后病理活檢確診。查找文獻發現,MPM臨床罕見,臨床表現無特異性,易誤診,MPM診斷的“金標準”為腹膜穿刺活檢。

綜合文獻,臨床常使用的治療方法有外科治療、放療、化療、分子靶向治療、免疫治療、腫瘤細胞減滅術聯合腹腔熱灌注化療等。有研究表明,化療與患者的生存時間相關,接受化療患者的中位生存時間比未接受化療者長[10]。2021年楊遠園等[11]提到腫瘤細胞減滅術聯合腹腔熱灌注化療為MPM的一線治療方案。且在缺乏有效化療藥物的情況下最佳治療方法是腫瘤細胞減滅術聯合腹腔熱灌注化療[12]。培美曲塞與順鉑聯合使用可提高生存率[13]。

MPM可分為局限型和彌漫型兩種,彌漫型多見。MPM可向全身轉移,腹腔外轉移率為50%[14],本例患者已浸潤結直腸及子宮,未行腹腔穿刺活檢前進行相應檢查可誤診為結直腸腫物、子宮肌瘤等。MPM患者早期癥狀較輕,不易察覺,誤診率較高,確診時已發展至晚期,錯過最佳手術時間,預后差,若未積極治療其總生存期僅為1年左右[15-16]。其中老年患者的生存率明顯低于青年患者[10]。因此,對不明原因出現腹脹、腹痛等癥狀的患者,完善相關檢查無法確診某疾病時應取活檢檢測是否有MPM的可能,從而提高MPM的確診率和患者的生存率。