24%咪鮮胺銅鹽·戊唑醇可濕性粉劑防治水稻紋枯病田間藥效試驗

徐明妍,李 悅

(1.安康市農業(yè)技術推廣中心,陜西 安康 725000;2.安康市農業(yè)科學研究院,陜西 安康 725000)

安康市位于陜西省東南部,北依秦嶺,南傍巴山,四季分明,氣候溫潤,常年降水量約850 mm,分布不均,常在水稻生產(chǎn)關鍵期出現(xiàn)高溫高濕天氣。水稻是安康市的主要糧食作物之一,主要分布在河谷川道和淺山丘陵,常年種植面積在2 萬hm2左右,年產(chǎn)量約14.3 萬t,在安康市農業(yè)生產(chǎn)中具有舉足輕重的作用。

水稻生產(chǎn)過程中常見的病害主要有稻瘟病、稻曲病和水稻紋枯病,主要蟲害有稻水象甲、二化螟、稻苞蟲、稻縱卷葉螟。其中,水稻紋枯病是安康市水稻生產(chǎn)過程中最常見的病害之一,受氣候、品種抗性、種植密度、用肥用藥不當?shù)扔绊懀D臧l(fā)生面積較大,曬田不好、田間通透性差、氮肥偏多的水田紋枯病較為嚴重。

2011年8月上旬調查發(fā)現(xiàn),安康市水稻紋枯病發(fā)生率達15%,在所有水稻產(chǎn)區(qū)均有發(fā)生,以月河川道最為突出。感染水稻紋枯病后,水稻莖稈基部、葉鞘和稻穗上形成云紋狀病斑,造成莖稈腐爛,嚴重影響水稻的養(yǎng)分運輸和光合作用,導致水稻癟谷、白穗、死穗、千粒重下降,發(fā)病較重時會造成水稻大面積倒伏,嚴重影響產(chǎn)量[1]。

水稻紋枯病為真菌性病害,病原菌是立枯絲核菌,病菌多在土壤中以菌核形式越冬,也能以菌絲和菌核形式在病稻草和其他寄主作物殘體上越冬。水稻收割過程中落入田中的大量菌核是次年或夏季的主要初侵染源,漂浮在水面上的菌核黏附在稻株基部的葉鞘上,萌發(fā)菌絲侵入葉鞘組織進行初侵染。發(fā)病后,病斑上形成的菌核隨水漂浮或靠菌絲蔓延進行再侵染[2]。由于用肥用藥不當,水稻紋枯病發(fā)生面積逐年增大,為害程度逐步加重[3]。本研究探索24%咪鮮胺銅鹽·戊唑醇可濕性粉劑防治水稻紋枯病的最佳田間使用劑量,初步估算試驗藥劑對試驗作物和非靶標有益生物的影響,為農藥安全合理使用提供技術依據(jù)。

1 試驗材料和方法

1.1 試驗環(huán)境、試驗品種

試驗在安康市農業(yè)科學研究院水稻試驗田進行,海拔280 m,空閑田,試驗田及其周圍連續(xù)多年種植水稻,田塊較平整,肥力中等偏上,排灌較好,田塊四周用水泥磚圍成田埂,具有較好的保水能力。水稻的肥水管理按當?shù)爻R?guī)方法進行,防治對象是水稻紋枯病。

試驗作物為移栽水稻,試驗期間水稻處于分蘗末期至齊穗灌漿期。

試驗品種為五山絲苗。

1.2 施藥方法

試驗藥劑為高效、低毒、廣普性復配劑24%咪鮮胺銅鹽·戊唑醇可濕性粉劑,對照藥劑為50%咪鮮胺錳鹽可濕性粉劑、25%戊唑醇可濕性粉劑,所有藥劑均由江蘇劍派農化股份有限公司生產(chǎn)。

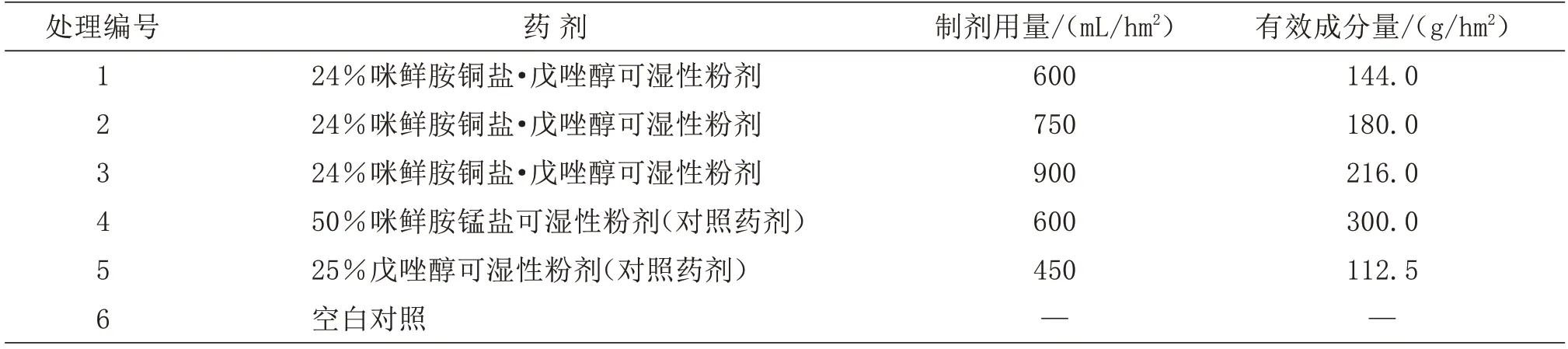

試驗地分成4 個區(qū)組,每個區(qū)組劃分為6 個小區(qū),共有24 個小區(qū)。各處理隨機排列,每小區(qū)20 m2,共6 個處理,每個處理4 次重復。采用噴霧法施藥,將各藥劑按試驗設計劑量兌水攪拌混勻后分別對植株施藥(見表1),每間隔10 d 施1 次藥,連續(xù)施藥3 次,藥劑用量為750 L/hm2,空白對照噴施等量清水。注意均勻噴灑植株,以噴濕為度。

表1 供試藥劑試驗設計

1.3 調查方法

本試驗共開展4 次病情調查。第1 次是施藥前調查病情基數(shù),第2 次是第1 次施藥后10 d 進行調查,第3 次是第2 次施藥后10 d 進行調查,第4 次是第3 次施藥后10 d 進行調查。

根據(jù)水稻葉片和葉鞘的發(fā)病程度分級,以株為單位,以對角線5 點取樣法對各小區(qū)進行調查,每點50 株,共250 株,分別記錄發(fā)病株數(shù)、病情級數(shù),具體等級評定標準如下[4]。0 級:全株沒有病害;1 級:第4 片葉及其以下各葉片、葉鞘發(fā)病(以頂葉為第1 片葉);3 級:第3 片葉及其以下各葉片、葉鞘發(fā)病;5 級:第2 片葉及其以下各葉片、葉鞘發(fā)病;7 級:劍葉葉片及其以下各葉片、葉鞘發(fā)病;9 級:全株發(fā)病、提前枯死。

本試驗調查的數(shù)據(jù)包括病情指數(shù)(以下簡稱病指)和防治效果(以下簡稱防效)2 種,計算方法如下。

式中:Ck0和Pt0分別是施藥前的清水對照區(qū)和藥劑處理區(qū);Ck1和Pt1分別是施藥后的清水對照區(qū)和藥劑處理區(qū)。

2 結果與分析

施藥前調查結果表明,各處理區(qū)的平均病指為2.32~2.46,在統(tǒng)計學上均處于同一水平,說明試驗田的水稻紋枯病分布均勻。

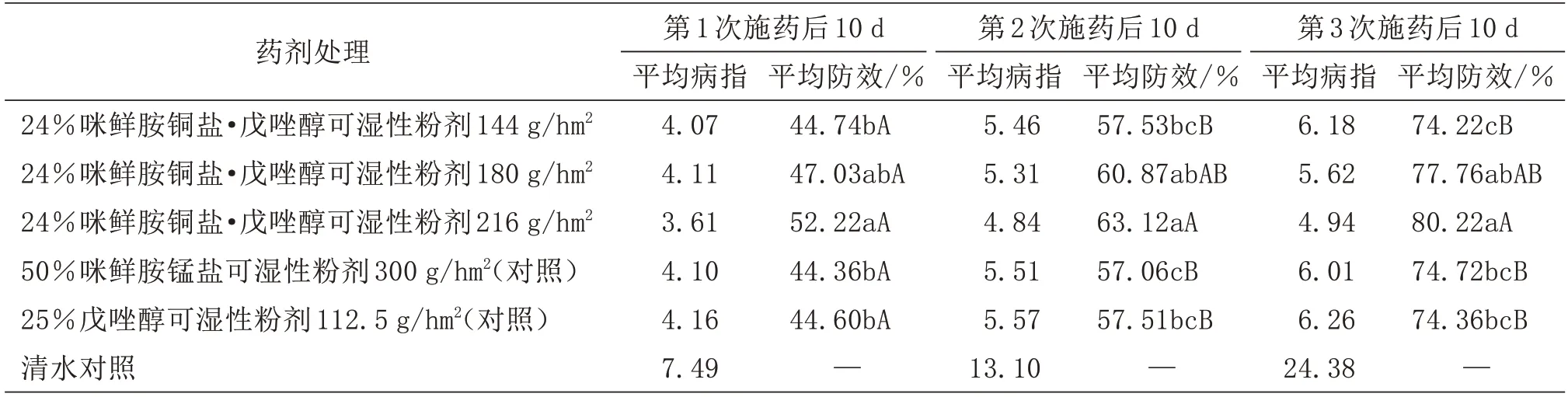

由表2 可知,第1 次施藥后10 d 調查,試驗藥劑24%咪鮮胺銅鹽·戊唑醇可濕性粉劑有效成分144、180、216 g/hm2和對照藥劑50%咪鮮胺錳鹽可濕性粉劑有效成分300 g/hm2、25%戊唑醇可濕性粉劑有效成分112.5 g/hm2對水稻紋枯病的防效為44.74%、47.03%、52.22%、44.36%、44.6%。其中,試驗藥劑24%咪鮮胺銅鹽·戊唑醇可濕性粉劑有效成分216 g/hm2防效最好,但與有效成分180 g/hm2的防效相比未達差異顯著水平;試驗藥劑有效成分144 g/hm2的防效與對照藥劑50%咪鮮胺錳鹽可濕性粉劑有效成分300 g/hm2、25%戊唑醇可濕性粉劑有效成分112.5 g/hm2的防效在生物統(tǒng)計學上處于同一水平。

表2 各供試藥劑對水稻紋枯病的防效

由第2 次施藥后10 d 調查可知,試驗藥劑24%咪鮮胺銅鹽·戊唑醇可濕性粉劑有效成分144、180、216 g/hm2和對照藥劑50%咪鮮胺錳鹽可濕性粉劑有效成分300 g/hm2、25%戊唑醇可濕性粉劑有效成分112.5 g/hm2對水稻紋枯病的防效分別為57.53%、60.87%、63.12%、57.06%、57.51%。其中,試驗藥劑24%咪鮮胺銅鹽·戊唑醇可濕性粉劑有效成分216 g/hm2防效最好,但與試驗藥劑有效成分180 g/hm2的防效相比未達差異顯著水平;試驗藥劑有效成分144 g/hm2的防效與對照藥劑50%咪鮮胺錳鹽可濕性粉劑有效成分300 g/hm2的防效相比,未達差異顯著水平,與25%戊唑醇可濕性粉劑有效成分112.5 g/hm2的防效在生物統(tǒng)計學上處于同一水平。

由第3 次施藥后10 d 調查可知,試驗藥劑24%咪鮮胺銅鹽·戊唑醇可濕性粉劑有效成分144、180、216 g/hm2和對照藥劑50%咪鮮胺錳鹽可濕性粉劑有效成分300 g/hm2、25%戊唑醇可濕性粉劑有效成分112.5 g/hm2對水稻紋枯病的防效分別為74.22%、77.76%、80.22%、74.72%、74.36%。其中,試驗藥劑24%咪鮮胺銅鹽·戊唑醇可濕性粉劑有效成分216 g/hm2防效最好,但與試驗藥劑有效成分180 g/hm2的防效相比未達差異顯著水平;試驗藥劑有效成分144 g/hm2的防效與對照藥劑50%咪鮮胺錳鹽可濕性粉劑有效成分300 g/hm2、25%戊唑醇可濕性粉劑有效成分112.5 g/hm2的防效相比,未達到差異顯著水平。

3 結論與討論

由試驗可知,24%咪鮮胺銅鹽·戊唑醇可濕性粉劑對水稻紋枯病有較好的防治效果。24%咪鮮胺銅鹽·戊唑醇可濕性粉劑在有效成分144、180 和216 g/hm2的劑量下,至末次用藥后10 d 防效均達74%以上,各處理劑量對作物安全,對其他非防治靶標生物無不良影響。因此,在水稻生產(chǎn)過程中可以使用24%咪鮮胺銅鹽·戊唑醇可濕性粉劑防治水稻紋枯病,推薦使用劑量為144~216 g/hm2。

目前,水稻紋枯病的主要防治措施必須堅持“預防為主、綜合防治”的原則。一是選用優(yōu)良品種,宜選用分蘗能力適中、株型緊湊、葉型較窄的水稻品種;以降低田間蔭蔽作用,增加通透性,降低空氣相對濕度,提高稻株抗病能力。建議安康市海拔650 m 以下川道及丘陵稻區(qū)以種植宜香優(yōu)2115、川優(yōu)6203、泰優(yōu)808、荃優(yōu)華粘、川種優(yōu)3877、文富7 號為主,搭配恒豐優(yōu)28、盛優(yōu)145、泰優(yōu)037、內香506、宜香1611、荃廣優(yōu)851、內香8115、廣8 優(yōu)5 號、蓉3 優(yōu)918、香兩優(yōu)875;海拔800 m 以下的中山區(qū)以種植泰優(yōu)058、秦豐優(yōu)7 號、瀘香145、T 優(yōu)166、炳優(yōu)1009、瀘優(yōu)11(海拔不超過850 m)為主,搭配泰優(yōu)390、中優(yōu)145、羌穗100;海拔750 m 以下稻區(qū)搭配星優(yōu)363。二是加強栽培管理,改變施肥習慣,重視有機肥,注重氮磷鉀肥配合,防止因氮肥過多造成貪青晚熟。三是及時曬田,控制無效分蘗。四是合理密植,水稻群體的大小與紋枯病發(fā)生的程度密切相關,群體越大,發(fā)病越重,只有合理密植才能達到抗病、高產(chǎn)的目的。五是及時處理病株秸稈,水稻收獲后需將秸稈帶出田外深埋或者發(fā)酵處理。六是開展化學防治,堅持綠色高效原則,采用高效低殘留農藥,用無人機飛防,提高防治效果。化學防治常用藥劑有噻呋酰胺、戊唑醇、井岡霉素等[5],這些藥劑在常規(guī)推薦劑量下的防效逐年下降。因此,篩選新的藥劑尤為重要,必須制訂綜合有效的防治策略,加強高效、低毒、復配藥劑的推廣使用。建議在生產(chǎn)應用過程中與作用機理不同的農藥輪換交替使用,提高藥劑作用效果,擴大殺菌范圍,延緩水稻產(chǎn)生抗藥性。

水稻是我國主要糧食作物之一,其種植面積約占全國糧食作物面積的30%,開展以紋枯病為主的水稻病蟲害綜合防控試驗研究既是發(fā)展之需也是群眾之盼。文章通過藥效試驗總結出的防治方法,對確保水稻安全成熟、穩(wěn)產(chǎn)豐收具有重要作用。