復合土釘支護結構在深厚軟土基坑中的應用

曾家培 ZENG Jia-pei

(廣州市城市規劃勘測設計研究院,廣州 510060;廣東省城市感知與監測預警企業重點實驗室,廣州 510060)

0 引言

珠三角地區軟土分布廣泛,隨著城市建設的高速發展,位于深厚軟土場地的地下開發項目數見不鮮[1-3],該類項目的基坑工程具有支護設計和施工難度大、工程造價高昂等特點。為均衡考慮支護設計方案的安全性和經濟性,往往需要結合場地條件,充分對比分析設計方案和開展優化設計,在保證安全的前提下盡可能地降低工程造價,確保設計方案安全合理。

本文以珠三角地區某住宅樓和商業配套工程為例,基于工程地質和周邊環境等條件分析了深厚軟土基坑的支護設計與優化過程,分別采用理正深基坑和Midas/GTS 有限元軟件驗算了基坑整體穩定性,并介紹了復合土釘支護結構在緊鄰既有建筑物支護段的工程實踐情況,可為砂層和軟土深厚場地中的深基坑支護設計與施工提供一定參考。

1 工程概況

某住宅樓和商業配套工程位于珠三角地區,擬建9 棟超高層建筑塔樓,塔樓采用框架-剪力墻結構和灌注樁基礎,建筑±0.00 標高相當于1985 國家高程6.13m。場地北側為住宅區,擬設2 層地下車庫,南側為商業區,下設1~2層地下室。場地地貌類型屬珠江三角洲平原,現狀地面標高在1.54~6.55m 之間,基坑頂部整平標高約3.5~4.3m。基坑開挖高度為5.87~10.35m,支護周長約1200m,開挖面積約62500m2。基坑周邊大部分區域無需要保護的建(構)筑物,東南側局部有現狀變電站及地鐵隧道,西南側為在建市政道路和先建配套建筑,地下室邊線距先建配套建筑邊線約9m,其余建筑物離基坑較遠。

2 工程地質與水文地質條件

2.1 工程地質條件

場地內粉砂、淤泥質土等松軟土層深厚,主要巖土層結構特征及物理力學性質自上而下描述如下:①人工填土:雜色,層厚1.50~7.90m,廣泛分布,主要由雜填土組成,局部為素填土。雜填土由粉質粘土、粉土等回填,松散;素填土由粉質粘土、中粗砂及少量碎石等組成,稍壓實。②粉砂:深灰、灰黑色,松散,級配不良,層厚2.40~19.00m,廣泛分布。土層含較多有機質、淤泥,局部夾有貝殼碎片和淤泥質土。③淤泥質土:深灰、灰黑色,流塑,層厚1.80~35.80m,廣泛分布。土層含較多粉砂及有機質、貝殼碎片等,偶夾粉砂薄層,局部夾粉質粘土或粉細砂。④淤泥質土:灰黑色,流塑~軟塑,層厚1.50~16.20m,局部分布。土層含較多粉細砂及有機質,局部夾粉砂薄層。⑤強風化砂巖:褐紅色等,半巖半土狀,局部為角礫狀,巖石風化不均勻,局部夾中風化巖,廣泛分布。(表1)

2.2 水文地質條件

場地內地下水類型主要為賦存于填土層的上層滯水、第四系松散土層孔隙潛水和基巖裂隙水。粉砂層為主要含水層,具有分布廣、層厚較大、透水性好等特點;基巖中的水量較貧乏,局部因構造作用裂隙發育處水量稍豐富。相對穩定水位埋深為0.30~4.90m,水位年變化幅度在1.00~1.50m 之間。

3 基坑支護設計與優化

3.1 基坑特點與重難點

①基坑支護需采取有效措施確保止水成效,做好降排水工作。場地內砂層深厚且廣泛分布,存在漏水流砂風險,可能導致坑外砂土大量流失從而對周邊環境造成嚴重影響;砂層為透水性較好的富水層,土方開挖過程中如抽排坑內積水不及時,可能會泡軟土體,對基坑安全造成不利影響。

②需嚴控支護結構施工質量,做好現場施工組織和應急預案。場地內分布有深厚軟土層,該土層具有低強度、高壓縮性等不良特性,施工時易出現水泥攪拌樁成樁質量低、預應力錨索成孔塌孔等問題;施工機械可能因松軟地面沉陷倒塌;現場開挖土方過程中也易出現臨時開挖面局部滑塌等現象。

③周邊建(構)筑物的監測和保護尤其重要。基坑西南側緊鄰先建配套建筑,監測是了解其變形情況的重要手段;基坑和東南側建(構)筑物相距較遠,地下室邊線距東南側現狀變電站和地鐵隧道最近處分別為35m 和90m,但一方面深厚軟土基坑的工程影響范圍相對較大,另一方面監測數據異常時可及時分析處理避免糾紛,因此仍需對變電站做好監測。

3.2 原設計方案

綜合考慮基坑深度與周邊環境、場地地質條件、現場施工條件等情況,基坑支護主要采用放坡支護,并結合大直徑或三軸水泥攪拌樁等加固處理,基坑外圍均設置1 排三軸水泥攪拌樁形成封閉止水帷幕,并要求套接一孔施工確保止水成效。因基坑西南側局部緊鄰先建地上3 層配套建筑(樁基礎),此段支護設計方案應通過對比分析選擇安全合理的支護方案。

基坑西南側開挖深度為5.87m,因建設方工期安排和為便于現場施工,不考慮支護樁結合水平撐或斜撐等影響坑內施工組織的支護方案。此外,該段勘察鉆孔資料未揭露砂層,如采用支護樁結合預應力錨索的支護方案,不能確保土層能給普通錨索提供足夠的錨固力,如采用擴大頭錨索則易影響到鄰近建筑的樁基礎。且該段土質較差、施工空間受限,放坡結合水泥攪拌樁加固的方案難以放緩放坡坡率,無法滿足基坑穩定性要求,而采用雙排樁支護則過于昂貴。經初步對比分析,基坑西南側緊鄰先建配套建筑段擬采用支護樁懸臂結合被動區加固進行支護,支護樁選用直徑1m@1.2m 灌注樁,冠梁尺寸為1m×0.8m,支護樁采用兩短一長的平面布置,長樁和短樁分別長35.2m 和45.2m;被動區加固采用7 排6m 長三軸水泥攪拌樁;冠梁頂部采用1:1.5 的坡率進行放坡處理,放坡高度為2.87m,坡面插筋噴砼護面。支護剖面如圖1 所示。

圖1 原設計支護剖面(緊鄰先建配套建筑段)

3.3 優化設計方案

緊鄰先建配套建筑段的原支護設計方案在技術上可行,是軟土基坑中被廣泛應用的支護方案,但存在以下缺點:①軟土場地中排樁懸臂支護的受力及變形在很大程度上受被動區加固影響,如出現水泥攪拌樁施工質量不佳等情況,支護結構及鄰近建筑存在變形較大的風險;②樁頂放坡位于填土中且僅插筋噴砼處理,放坡坡面可能在連續降雨等因素影響下出現局部土體滑落、掉塊等現象,從而影響到先建配套建筑的正常使用;③因場地存在深厚軟土,為確保基坑安全穩定,設計樁長超35m 并在坑內設有較大寬度的內加固,支護造價十分昂貴。

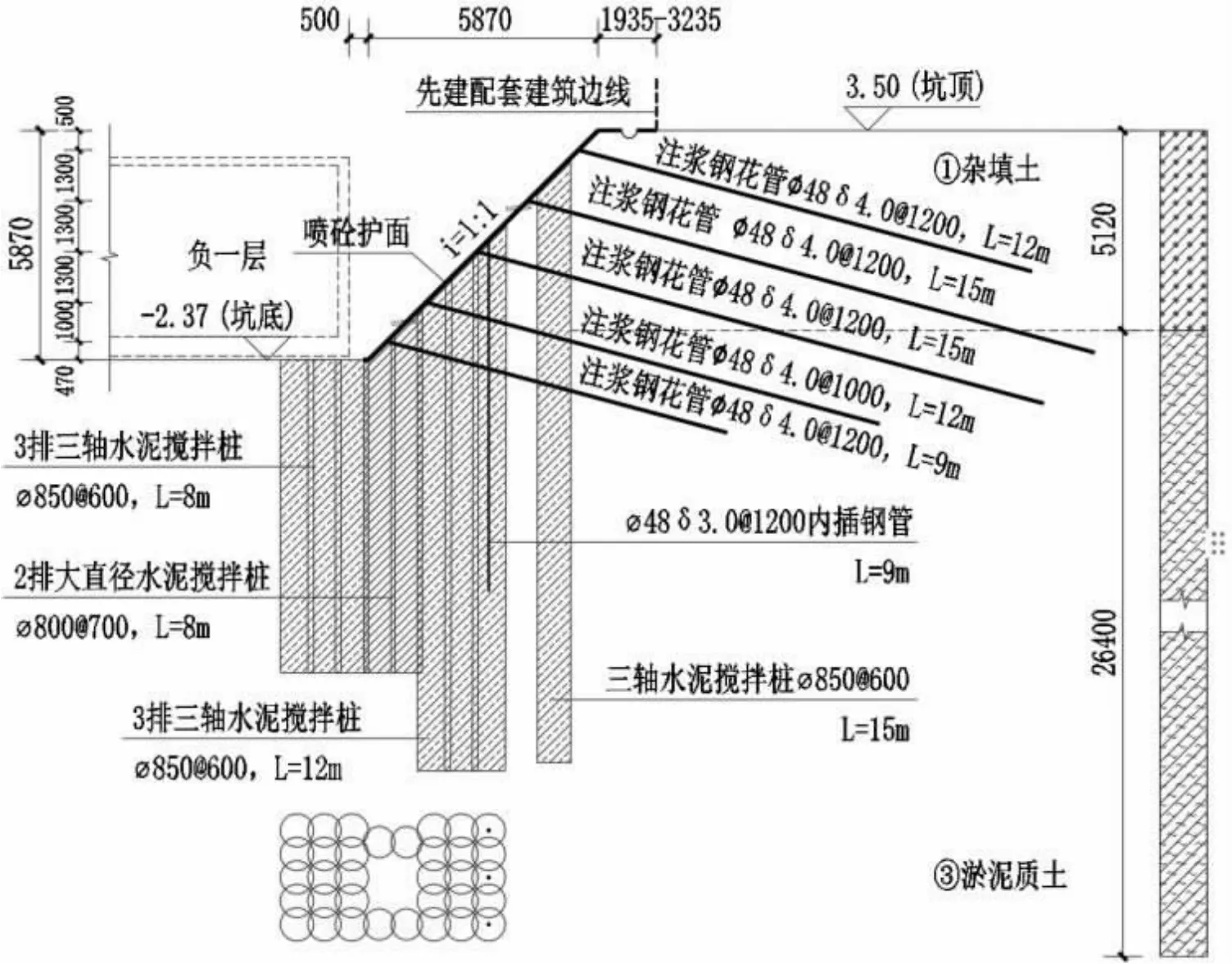

為解決上述問題優化該段支護選型,對緊鄰先建配套建筑段采用復合土釘支護結構,即在放坡結合水泥攪拌樁加固支護方案的基礎上增設注漿鋼花管,要求施工時鋼花管避開建筑樁基礎,同時根據場地空間限制控制放坡坡率。優化設計支護方案,在坡頂設置三軸水泥攪拌樁止水,坡腳及坡面設置較大寬度的水泥攪拌樁加固,局部設有豎向內插鋼管加強,并采用5 道注漿鋼花管加固坡面,鋼花管水平間距為1.0~1.2m,長度為9~15m,成孔直徑為90mm。支護剖面如圖2 所示。

圖2 優化設計支護剖面(緊鄰先建配套建筑段)

3.4 優化效益分析

基坑西南側緊鄰先建配套建筑,變形控制要求嚴格,通過優化該段支護方案,降低了基坑出現過大變形的風險,提高了基坑的安全可靠性。且削坡后更便于坑內施工組織,放坡坡面采用多道注漿鋼花管加固處理,也減少了坡面局部滑塌的可能性。此外,在滿足基坑變形和穩定性要求的前提下,支護成本顯著降低,方案經濟性更為合理。如表2 所示,原設計方案每延米的工程造價約為優化設計方案的1.7 倍,通過優化設計方案,工程成本降低了203.58 萬元。

表2 支護成本分析表(緊鄰先建配套建筑段)

4 邊坡整體穩定性計算與分析

4.1 設計驗算

軟弱土層中邊坡易出現局部滑移甚至整體失穩,確保基坑臨時邊坡整體安全穩定是本工程設計計算的關鍵。

在邊坡穩定性定量分析方法中,極限平衡法是最早出現的確定性分析方法,而有限元分析法為適用性極廣的數值分析方法[4],兩者均已被較多實踐[5-6]證明能得到合理的邊坡整體穩定安全系數。瑞典條分法是極限平衡法中較為古老和簡單的一種,該方法將邊坡滑動面假定為圓弧并忽略土條側面作用力,根據邊坡的下滑力和下滑抗力計算邊坡整體穩定安全系數。強度折減法則一般被用于有限元分析中,此方法不斷折減土體的黏聚力及內摩擦角直至邊坡達臨界破壞狀態,并將強度指標的折減系數視為邊坡整體穩定安全系數。

如表3 所示,分別采用理正深基坑(瑞典條分法)和Midas/GTS 軟件(強度折減法)計算緊鄰先建配套建筑段的邊坡整體穩定性,其中采用Midas/GTS 軟件建立的三維有限元模型選用修正摩爾-庫倫本構模型,且為便于與理正計算結果進行對比分析,模型未對鄰近建筑及其樁基礎進行建模。由表可知因未考慮條間力作用瑞典條分法的計算結果整體上偏于安全,但兩者的計算結果較為相近,開挖到坑底標高時兩種方法計算的安全系數分別為1.679 和1.951,均滿足相關規范的要求,表明邊坡整體安全穩定。

表3 邊坡整體穩定安全系數(緊鄰先建配套建筑段)

4.2 工程實踐

緊鄰先建配套建筑段開挖至坑底標高時,基坑最大坡頂水平位移和沉降分別為12.8mm和5.1mm,配套建筑沉降在0.9~10.8mm 之間,均遠小于規范允許值。土方開挖過程中,該段放坡坡面未出現掉塊、脫落現象,坡頂無明顯裂縫,先建配套建筑正常使用不受影響,基坑整體穩定,表明此段設計驗算與實際相符且支護方案安全可靠,達到了方案設計的預期目標。(表4)

表4 監測數據(緊鄰先建配套建筑段)

5 結語

結合某住宅樓和商業配套工程分析了緊鄰配套建筑段的基坑支護設計與優化過程。工程實踐表明,深厚軟土基坑的支護方案應結合場地條件開展充分的對比分析,在保證安全的前提下避免采用造價不合理的支護方案;本工程砂層與淤泥深厚,優化方案采用的復合土釘支護結構在緊鄰既有建筑物段取得了良好的應用效果,可為類似工程提供一定參考。