淺談小學語文思辨性閱讀教學

游偉勤

《義務教育語文課程標準(2022年版)》在“課程目標”中增加了“核心素養內涵”,包括文化自信、語言應用、思維能力、審美創造,統領總體目標。在“課程內容”里增設了“語文學習任務群”,并分3個層面設置了6個學習任務群,其中第2層“發展型學習任務群”設有“思辨性閱讀與表達”的任務,此任務群要求學生“通過閱讀、比較、推斷、質疑、討論等方式,學會梳理觀點、事實與材料及其關系”,形成“辨析態度與立場,辨別是非、善惡、美丑”的能力,并最終指向“理性思維和理性精神”的培養。新課標在“課程內容”中設置了“思辨性閱讀與表達”學習任務群,這意味著思辨性閱讀正式進入小學語文教學。

溫儒敏先生提到:思維能力提出是一個重大的方向和突破,這是新課標的一個亮點,也是以前語文教學的一個弱項。我覺得過去我們一說語文教學,往往我們喜歡提的是聽說讀寫,那么也有人會提聽說讀寫思,然而我們在實際的教學當中對聽說讀寫的確比較關注,而對于思,確實關注的不夠,溫先生說,思維能力的提出是一個重大的方向和突破,那我們作為一線教師,是不是應該好好研讀課標,研讀教材,去想一想這個思在我們的教學當中到底如何落地?

傳統的語文教學,重視涵養、誦讀、熏陶與感悟,但弱于思維的訓練與提升。語文核心素養就語言、思維、審美、文化四個方面提出了具體要求,可以看出,思維的發展與提升是語文教學的必需,而非通常意義理解的思維是數學等理科學習內容。那么如何在語文教學中實現思維的發展,讓語文素養落地生根,本文以《跳水》一課的教學為例,淺談我的一點思考。

一、要深度研究教材,培植思辨意識,從語文要素入手,深化思辨。

托爾斯泰的《跳水》一文編排在統編教材五年級下冊第五單元,本單元的人文要素是“思維的火花跨越時空,照亮昨天、今天和明天”,語文要素目標是“了解人物的思維過程,加深對課文內容的理解”。這不正就是可以用來培養學生“思辨性閱讀與表達”能力的教材嗎?

在熟讀課文,梳理故事情節,了解大意后,圍繞孩子在桅桿頂端,上下不得,生命懸于一線的危急,船長急中生智,以命令兒子跳水的辦法挽救了兒子。有的學生不以為然,并不覺得這辦法有多高明。這樣的認識,可能限于學生的認知水平和生活經驗。為了突破重難點,讓學生了解船長的思維過程,感受船長的機智、救人方法的巧妙,我給學生充分的想象思考的空間,讓學生多角度、探究解決問題的方法。

語文新課標增加了思辨性閱讀與表達,說明語文開始重視邏輯思維能力了。課標關于思辨性閱讀與表達的要求是:閱讀古今中外論述名篇,把握作者的觀點、態度和語言特點,理解作者闡述觀點的方法和邏輯。因此,我們可以分析出思辨性閱讀的內容實際上就是思想、思路、語言。這就要求學生圍繞感興趣的話題,能夠展開討論、辯論,能夠有條理的表達自己的觀點。因此,我讓學生以小組為單位,討論、記錄其他救小孩的方法。

學生們經過激烈的討論,想到的辦法有很多,比如吊著平行移動,是可行的。同學們紛紛質疑:單杠很矮,人吊在上面,沒有心理恐懼,能夠從從容容。而在高高的橫木上,下面是硬硬的甲板和大海,心理是緊張害怕的,別說爬著走了,就是死死抱緊橫木,也要很大的勇氣。

有的小組辦法是,水手們用一張網接住掉下來的孩子。也遭到了質疑:一是找到網需要時間,孩子的處境危險,一刻也不容耽誤,就是有現成的網,孩子在掉下來的過程中,體重會大大增加,水手們承接不住,也有可能摔在甲板上……

在成人眼里,學生們的有些辦法顯得幼稚可笑,可正說明了思維訓練與提升的必要。此時,辦法的可行性并不是課堂教學追求的結果,而是引領學生經歷船長的處境,在思索辦法的過程中,交流、碰撞、質疑,互相啟發,互相交融,讓思維在各自的軌道漸趨深入、完整,從而獲得思維品質的發展和成長。

二、巧用思維導圖,呈現思辨過程

新課標關于思維導圖應用的指引:《義務教育語文課程標準(2022年版)》“結合自己在生活中遇到的問題學習思考的方法,嘗試運用列提綱、畫思維導圖等方式,表達故事中道理。”

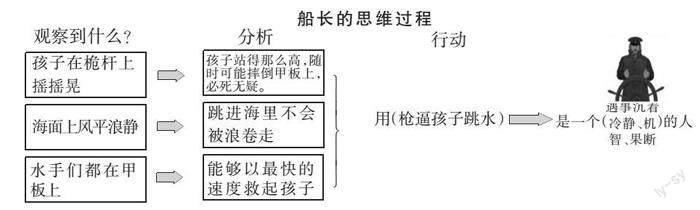

于是我設計了以下思維導圖,幫助學生觀察、分析,最后體會到船長舉槍逼自己的孩子跳海這個救人方法的絕妙之處。

薛法根老師認為,“ 實踐性閱讀與表達”側重于抽象思維,需借助學習工具呈現思維過程,展示學習結果,以便自我調整學習活動,提高學習的自我效能感。通過思維導圖的幫助,同學們經過分析后發現,船長用槍逼著孩子跳水,可以避免孩子摔到甲板上,海面風平浪靜,跌進海里不會被浪卷走,船長還考慮得非常周全,預測跳入水中,有得到營救的可能性:此時,甲板上有潛水技能高超的水手,正密切關注著孩子發生的一切,當孩子落水瞬間,已明白救人職責,且有專業救人方法。

經過一番思考,學生才明白船長的方法雖然冒險,但危急關頭,是化險為夷的最好辦法。

三、從資源整合入手,運用思辨。

開展思辨性閱讀教學除了立足課堂開掘思辨深度,還需課程資源的優勢融通生成。課程資源的有效融通可以開闊學生的思辨視野,拓寬思辨空間,有針對性推進思辨性閱讀教學。有效的資源融通,可以從是內外融通,即課內資源與課外資源融通。

例如:學完《跳水》,再拓展閱讀:《鯊魚》。

《鯊魚》和《跳水》的作者都是列夫·托爾斯泰。《鯊魚》講述的是:孩子們在水里游泳,鯊魚卻悄悄游到了孩子們的身邊。老炮手爸爸在關鍵時刻采取了最危險的辦法,救出了被鯊魚威脅著生命的孩子們。

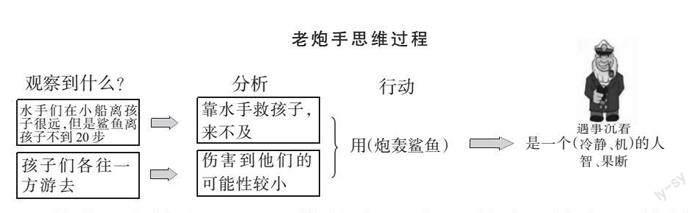

讓學生學習同類型的文章,再次使用相同的思維導圖,學會舉一反三。

如圖所示:

其實,培養學生的思辨能力和表達能力,其實最簡單有效的方式就是使用好語文課本。語文學習的精髓是教會孩子閱讀,思考,表達以及創新,絕不只是簡單的字詞句,在這節課上不僅讓學生體會到船長的機智、果斷,更重要的是讓學生通過閱讀、分析思考、表達,學會了遇到類似情況,我們應該如何做出分析判斷,選擇最佳方案。

這不正是培養思維能力的最終目的嗎?

語文在生活中,生活在語文中,小學語文教學生活化是將教學活動置于現實的生活背景之中,從而激發學生作為生活主體參與活動的強烈愿望,同時將教學的目的,要求轉化為學生作為生活主體的內在需要,讓他們在生活中學習,在學習中更好地生活,從而獲得有活力的知識,并使情操得到真正的陶冶。所以在小學階段開展思辨性閱讀既是改變閱讀教學現狀的迫切需求,也是新課標要求下語文教學的新方向。

思辨性閱讀教學以培育學生核心素養為目標,以教材內容為載體,設置思辨問題鏈,展開辨析,形成正確的價值判斷和選擇。開展思辨性閱讀教學,為學生的自主解讀、多元解讀以及個性表達創造機會,引領學生以“仰望”的姿態主動尋求思維的發展與提升以及培養批判意識。今后我們老師更應進一步反思,努力推進新課程改革,朝著縱深發展。