多措并舉,厚植家國情懷

盛婉彬

愛國主義是中華民族的精神力量源泉,始終是國家教育的主要奏章,同樣也是道德與法治課本的關鍵內容。課堂上,教師應立足兒童,借助進一步挖掘“資源鏈”,滲透愛國理念;緊握“教學鏈”,確立愛國志向,推動學生樹立家國情懷。

一、深挖“資源鏈”,滲透愛國思想

道德與法治課堂是樹立學生愛國主義觀念的主要場所。教師應該立足小學生的角度,借助“梳理教材,開發愛國要素”;“聯系生活,積淀愛國素材”;“借力繪本,豐富愛國資源”,對愛國主義教育有關的“資源鏈”進行深度開發,自然而然地將愛國主義理念滲透給小學生,讓小學生樹立家國情懷。

(一)梳理教材,開發愛國要素

道德與法治中涵蓋濃厚的愛國主義教育色彩,部分內容主旨突出,比方小學一年級上冊課文《校園里的號令》、小學二年級上冊課文《歡歡喜喜慶國慶》等,均借助掌握國徽、國歌、國旗、國慶節日等代表國家特征的事物,輔助學生構建國家定義,幫助學生樹立身為中國人的驕傲;也有部分將愛國主義理念融入教學內容,比方教材二年級下冊第三章“綠色小衛士”圍繞著環境保護展開,它通過帶領學生辨別植被、空氣與水源等多樣化的資源,幫助學生樹立科學的自然觀,另一主題是構建保衛地球環境的觀念,并化為行動。所以,教師應該仔細研讀課本,探究課本中潛藏的愛國主義要素,在教學過程中把潛藏的愛國主義精神加以彰顯,鼓勵學生樹立家國情懷,有助于愛國主義教育的開展。

(二)聯系生活,積淀愛國素材

道德與法治課程突出自學生的生活,返璞歸真。所以,教師應該在生活中尋找包括愛國主義要素的實際情況,立足小事件,在生活中挖掘愛國的相關信息資料。在教學過程中,老師應該引導學生重新溫習有代表性的事件,更能夠觸動學生,進一步認識愛國主義和民族主義的思想。

例如在執教教材內容第六課《校園里的號令》“升國旗了”這一板塊時,教師先播放了學生參與升旗儀式的視頻,讓學生回顧這莊嚴時刻。講述規范禮儀——在國歌奏響時,需要肅立,高唱國歌,少先隊員還需行隊禮,并相機評價學生參加升國旗儀式的表現。生活就是教育。教師把握生活中彰顯愛國主義觀念的重要事件,可以讓學生把國家認同和升國旗儀式密切的結合在一起,借助自身表現傳達對國旗的熱愛與敬仰。此時,國家并非抽象的定義,成為真實能夠看見的國旗,能聽見的國歌。此刻,對祖國的熱愛并非一句單純的口號,而是真切地融入生活,化為行動。

(三)借力繪本,豐富愛國資源

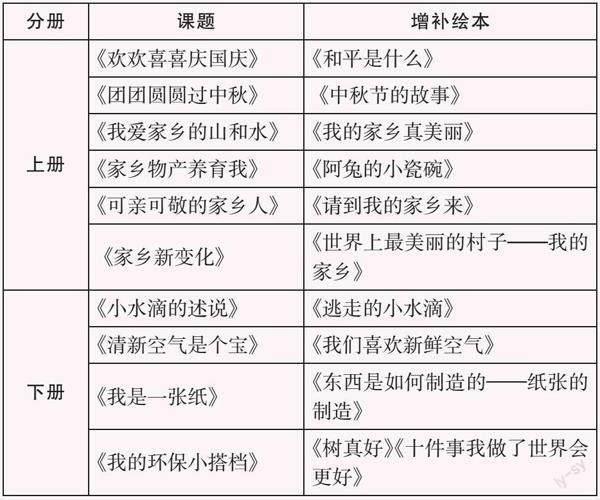

教師需要依照低學齡學生的身心發展的規律,借助愛國主義主題的繪本挖掘教學資源。繪本擁有語言精煉、圖文結合等特征,一直深受低學齡學生的青睞,所以課本特意加設副版繪本的新樣式。不過,副版繪本相對簡潔, 數量不多,所以老師需要圍繞愛國主義教育主題,有目的性地加入繪本資源,深挖其中愛國元素。(見表1)。

二、緊握“教學鏈”,確立愛國志向

愛國主義教育千萬不要進行說教,應該采用多樣化的靈活方式。老師需要借助講授古詩、播放新聞、吟唱曲目等途徑構建愛國主義的教育氛圍,驅動著學生形成感情共鳴; 借助兒歌朗誦、兒童劇場等方式推動學生樹立愛國意識,明確愛國的志向。

(一)播報時政新聞,激發愛國情感

通過情景創設,讓主持人角色參與到愛國新聞的播報中來,不但可以提高課堂教學的幽默感,同時可以輔助學生更好地掌握我國的發展成就,幫助學生樹立濃厚的愛國之情與民族自豪感,培養學生隨時關注我國大事件的優良習慣。

比方《家鄉新變化》的授課中,卡通人物平平負責扮演播音員,播放家鄉各個領域發生的發展變化的新聞:傳統曲目平湖鈸子書被加入至我國非物質文化遺產,特色飲食平湖糟蛋喜取得巴拿馬博覽會的獎項,箱包、服飾、紙制產品、兒童車、潔具五項傳統產業持續創新。市區建筑在維持水鄉特色的前提下趨于智能化與節能化。新聞播報,讓學生立足各個角度體會家鄉的變化,對于家鄉的文化深感自豪,同時引導學生樹立為家鄉美好未來付出力量的志向。

(二)講述榜樣故事,汲取愛國力量

愛國人士、民族英雄成為學生最佳學習榜樣。假設老師可以憑借信息科技音像畫合一的有利之處講解愛國的故事,讓學生在感同深受過程中體會愛國精神的內涵。

比方在講授《校園里的號令》“升國旗了”內容時,老師講授了奧運會冠軍孫楊的故事:在雅加達舉辦的亞運會的頒獎儀式上,五星紅旗猛然旋落。孫楊堅持提出讓主辦方再次奏響國歌、升起國旗。由此場景引導學生進行討論:孫楊為何如此重視國旗,其他國家的公民會如何看待孫楊的表現?最后學生建立共同觀點:國旗象征著祖國, 孫楊因為贏得比賽為祖國獲取了榮譽,也用自己的行動捍衛祖國的尊嚴。孫楊的愛國表現應該獲得弘揚,身為中國人,對國家的愛,一定是真正落實于行動之上的。

實踐結果顯示,借助開發“資源鏈”、緊握“教學鏈”多個策略,能夠立足各個視角各個層次對學生開展高效的愛國主義教育,升華學生的愛國之情、樹立愛國使命感、培養家國情懷。